汪晖:怎样探索一个“后疫情”的世界

编者按

保马今日推送汪晖老师在《亚洲周刊》于2021年12月31日举办的“跨年夜全球趋势高峰论坛暨思想派对”的发言稿。

汪晖老师认为,在近几年新冠疫情引发了一连串的危机,这些危机凸显了一个矛盾,即旧的语言和新的条件之间的矛盾。当代世界的状况是双重政治制度的危机,我们今天所面对的是民主制度内部的危机,汪晖老师将其称为“代表性的断裂”,也就是政治体制的基本形式与社会形式的脱节。这些新的矛盾、新的危机不能使用旧的、民主非民主的语言来思考,新的思考应当综合历史上各种各样的遗产并加以总结。新冠疫情不是我们当下国际国内社会各种矛盾的根本原因,疫情只是起到了催化剂的作用。矛盾的产生不是一天形成的,即使疫情得到了缓解,我们也无法回到过去所谓的正常状态。新的矛盾与问题也产生了新的条件,这需要中国、需要全世界共同的关注与探索。

本文出自《亚洲周刊》,转载自公众号“三联学术通讯”,感谢汪晖老师对保马的大力支持。

即便疫情缓解,

也无法回到过去所谓的正常状态

文 | 汪晖

各位朋友,新年好!

感谢《亚洲周刊》组织这个活动,邀请我来参加这个盛典。我也期待听取其他朋友的想法,共同思考我们的过去、现在和未来。去年在中国北京有一场艺术展览,叫作“2020+”。这意思是说,2020以后的发展有一些和过去完全不同的条件。当时有人问我,今年的疫情有什么独特性,我想有这样三个方面的特点:

“2020+”艺术展览海报

第一个是它的规模和速度。它从一个地方开始,迅速地蔓延到各个地方,全球卷入,时间的长度和蔓延的广度是前所未见的。如果没有全球化的条件,疫情也不会以这样的速度和规模发生,因此对疫情的讨论不可能不同时对全球化进程所内含的矛盾进行思考,这是第一个特点。其次,这次疫情的危机不是一个单一的危机,不是一个简单的公共卫生危机,它同时是一系列危机的连锁。疫情触发了或者加速了已有的其他危机,又引发新的危机,所以它是一个公共卫生危机,同时也是地缘政治的危机,是社会关系的危机,它也已经引发了大规模的经济和社会的危机。各种各样的社会危机同时卷入,在疫情中相互纠缠。第三,我觉得这些连锁危机凸显了一个矛盾,就是旧的语言和新的条件之间的矛盾。这是我接下来要着重讨论的一个问题。

以今天的疫情来说,病毒的传播方式导致了防疫过程中的社交距离,但是维持这种社交距离,要实行隔离,又要大规模地依靠集体的认同。我们需要一个社区,一个单位、一个组织、一个国家来进行保护。也就是说疫情重新定义了社区、社群。但表述这些关系的语言,基本还是处在旧的模式当中。事实上,这不仅是旧的语言,也是在旧的关系之中的旧语言。再比如危机是全球性的,但保护主要是发生在民族国家的框架下。我们明明知道不可能单一国家独善其身,但事实上在全球范围内来讲,疫情的防护依旧是以国家为中心的。如何用新的语言去描述危机,这里面有一个想象力的问题。最近,有许多朋友提出了“疫苗国际主义”,重新思考国际主义问题是必要的。现阶段中国大规模地输出、捐赠疫苗,超过了所有其他国家的总和。在错综纠葛的危机当中,这样的“疫苗国际主义”又迅速地被另外一些力量解读成地缘政治、竞争等等。这样的一种行为到底如何去描述它?我们需要新的语言去描述我们的行为模式。

加拿大保持社交距离的宣传画

冷战结束以来,有两个最突出的主题,一个叫历史终结论,一个叫文明冲突论,此起彼伏。但如果放在今天这个冲突条件下来观察的话,这两个描述的毛病和弱点就暴露无遗了。就亚洲地区来说,从19世纪开始,东北亚地区持续地发生剧烈的变化,这个变化实际上是从16世纪欧洲进入大航海时代以来持续变化的一个部分。这是16世纪波及的结果。这个地区整个的冲突,包含了两个主要特征。第一个特征就是从19世纪甚至更早一些时刻,大国竞争、大国在这个地区的角逐,就是一个持续性的现象。早期有英俄的冲突、日俄的冲突,后来有日美的冲突、苏美的竞争,再后来有中国的崛起,所有这些是持续地发生着变化的。所以在地缘政治的意义上,我们可以把现在的这些地缘政治危机看成是蔓延至今的、未曾彻底完结的大国冲突的持续。我们可以从更长的视野来看这个地区。新的现象在于,随着19世纪特别是20世纪的变迁,东北亚地区出现了其他非西方地区罕见的工业化条件,在全球所占的经济、政治的重要性越来越突出了。今天,第二大经济体、第三大经济体,都聚集在这个地区。如果把中日韩的GDP加起来的话,它已经占据了全球经济总量相当大的部分。这是前所未有的一个现象。从地缘政治的角度说,这是大约五百年来发生的重大变化,地缘政治重心的转移正在发生。这是我们需要讨论和思考的第一个问题。与其简单地说这是一个文明冲突,不如把它放在这个更漫长的历史进程中来理解。因为所谓文明冲突的“文明”本身就是19世纪民族主义和种族主义历史进程中产生的一个概念。我们可以在这个漫长的殖民主义和资本主义的历史中去描写所谓“文明冲突”。

这个地区的第二个特征,是多重遗产的并置。就是说殖民遗产一直蔓延到今天,依旧影响着这个地区。冷战、后冷战,这些遗产没有一个是彻底终结的。殖民的遗产、冷战的遗产、后冷战的遗产都在这个地方生成变异。形成新的认同政治的条件依旧存在。这是一个多重矛盾、多重历史关系并置的区域。在全球范围内来看,历史终结论假定的是过去的社会体制之间的矛盾,主要是资本主义和社会主义的矛盾冲突的终结。但我们可以看到今天各种各样新的社会冲突,正在重新以旧的意识形态加以包装。而且似乎越是以美国为主的这些霸权国家,越强调意识形态性。在这个意义上,所谓意识形态终结的论述似乎也终结了。

在前面我说的这些并置的危机当中,一个最鲜明的特征,就是冷战和后冷战在亚洲地区的并置。这二者的并置对这个地区的影响最为直接。当代世界秩序形成于社会主义体系的终结和冷战的终结。我们常常说冷战的终结,但事实上在东亚地区,冷战从来没有终结。所谓冷战终结实际上不是由双方的和解促成的,而是以一方的失败告终的。这导致一个结果,就是胜利的一方完全忽略了掩盖在自身社会体制当中的危机。

由此,我们可以看到当代世界状况是双重的政治制度的危机。第一重是以苏联为代表的东欧社会主义体系的瓦解为标志的政治体系的危机。但是随着冷战危机的终结,和这个世界体系的终结,我们可以看到的是另一重危机,这就是今天人们所讨论的民主的危机,就是冷战中处在胜利一方的制度自身处在危机之中。经常被描述为“民粹主义”等现象背后的原因就是这第二重危机即民主危机。在这个意义上,旧的语言也难以描述政治危机的性质。以历史终结论为代表的这一套论述,民主的、非民主的这一套论述,在今天可以说是一个通货膨胀的语言、过度使用的语言、没有实质内涵的语言。

汪晖 《去政治化的政治》

不同的政治制度在今天所面临的真实的危机,政治方面,我把它称为“代表性的断裂”。什么是代表性的断裂?就是政治体制的基本形式和它的社会形式发生了脱节。我们看第一重危机的浪潮,苏东社会主义体制的完结,是它的基本政治价值和它的社会形式之间的脱节。人民不能成为社会的真正主人,这和它的社会主义的合法性之间构成了矛盾。今天,民主的危机同样是政治形式和社会形式的脱节,因为这个政治民主的形式、票选的形式无法解决在社会层面存在的高度不平等和分化的问题,以及政党政治无法代表不同社会群体的意见的问题,等等。人们希望超越政党政治的框架直接去加以表达,由此所产生的混乱局势,经常被描述为“民粹主义”。但这个民粹主义,根本上正是民主危机的产物,而不是相反。如果只是从表面去描述和谴责这个民粹主义,而不是分析其背后的代表性断裂状况,是无法把握和克服这个政治危机的。

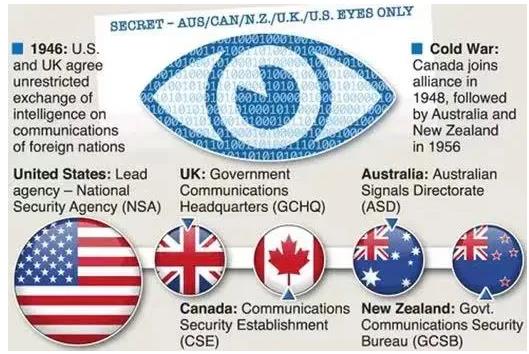

“五眼联盟”

“代表性的断裂”和当代政治的危机之所以产生的原因又是什么?我们需要寻找新的语言和新的可能性的时候,需要继续分析到底为什么会产生这样的危机。政治形式和社会形式之间的脱节,产生于多重的原因。首先,“二十世纪”是在一个政治竞争的环境中产生出来的。在二十世纪,社会主义和资本主义这两种政治体制是在它们几乎最好的时候产生竞争关系的。随着冷战的终结,社会主义和它的遗产在很多地区被抛弃了,所以资本主义就缺少了一个外部竞争的力量。从而,资本主义体制的内部改革就变得更加困难了。其次在新自由主义全球化条件下,全球范围内的产业转移导致了发达国家的去工业化过程,原来促成大众性的社会民主政治安排的这些社会阶层、社会阶级的力量特别是工人阶级的力量也大规模地被削弱了。第三个方面是整个的产业重组,随着金融化和高新技术产业的发展,新的权力拥有者实际上掌控了社会权力的相当大的部分,不再是过去的工业集团寡头。这些新的权力正在侵蚀今天的社会体制。这些体制的流动性,在全球化条件下的流动性,对任何社会而言能否产生负责任的社会回应也变得非常困难。在所有这些条件下,一方面是过去几十年全球财富的快速积累,但另外一方面是无论区域之间,还是区域内部的阶层之间,社会不公平的大规模爆发。这包括快速的发展主义导致的大规模生态危机,以及伴随着财富的增长产生的区域和社会不公平,以及社会危机。所有这些危机是和代表性断裂背后所呈现的基础性的条件有关的。如果不去思考这些根本性的原因,只是一般性地修补,在今天看来是困难的。这也是“2020+”的真正的意义。今天不可能简单地调动旧资源来思考新的危机。

总之,我们看全球范围内的生态问题、发展中国家和发达国家之间的矛盾问题、发达国家不愿意承担责任的问题、发展中国家发展的重负的问题,都是全球内的劳动分工所带来的问题。但是现在没有全球性的解决框架,达不成全球性的协议。这是今天碰到的一个重要的矛盾。当我们还是用旧语言、用民主非民主的语言来描述这些新的矛盾、新的危机,实际上会错过危机爆发真正的症结点。因为这些旧的语言所提供的方法不能解决我所描述的代表性断裂,不能回应断裂背后的社会和经济条件。旧语言的一再重复,只是会短暂形成某种社会动员,但对解决问题而言其实是无效的。我们确实需要新的思考。新的思考需要综合历史上各种各样的遗产并加以总结。

汪晖 《世纪的诞生》

第一个要思考的就是在我们这个地区,在亚洲漫长的历史当中,不同的文化、宗教、社群,能够共存的条件是什么?政治的、地缘的、文化的种种条件,在当代能够有创新吗?不是要简单回到过去的方法里面,而是从旧方法中提取有价值的要素,总结后加以发展,能够对当代世界围绕民族和民族主义展开冲突的这种结构有所超越。这是我们需要思考的第一个问题。

第二个问题,是社会平等和多样性的关系问题。今天我们面临的不平等问题表现在区域方面和社会阶层方面,也表现在国家之间。我们不是要回到旧的平等概念里面,而是要进一步思考平等和多样性的关系。在我们这个地区,存在着制度的多样性、文化的多样性、社会形态的多样性。要在这个多样性条件下,探索可以共存的、和平的条件。因为在今天,和平,是真正的全球性的课题。如何避免爆发大规模的冲突和战争,寻求和平的道路,这是需要重新讨论的。在这个意义上,二十世纪针对霸权的一些斗争,尽管形式发生了变化,但是“去霸权”的过程不应该终结,因为霸权的构造就是今天社会冲突的起源。我们必须了解这一点,而不是去维护这个霸权,从而使整个区域关系趋于平衡和平等,使得多极世界的秩序可以成型。这是我要说的第二点。

第三点,大规模的社会工程,比如在中国进行的精准扶贫和乡村振兴项目,这些工作在一定意义上,其成败决定了中国社会能否进入一个更加公平的新的历史时期。这些不应该局限于一个国家一个地区,而是在世界范围内,去探索不同的制度形式,去解决贫困,去减少贫富差距,从而减少社会冲突。在政治上,要发展出新的政治形式,使普通的人也能获得自我表达的可能性,否则就很难避免通常所说的民粹主义的崛起和冲突。

最后一点,过去我们常常讨论冷战结束后在亚洲和欧洲都出现的区域整合现象,或者超越民族国家或者以之为基础的区域整合的努力,可以说取得了部分的成就。但在今天,这个过程,无论是欧洲还是亚洲,都在陷入新的危机。以欧洲来说,英国的退欧就是一个标志;在亚洲,是不是可以称为“新冷战”可以再讨论,但随着中日关系的调整、美国的重返亚洲政策的施行等多重因素的出现,这个地区重新陷入了区域矛盾的危机。这个区域矛盾不仅仅是限于区域内部,我们在此可以看到美国、英国、澳大利亚的军事联盟,可以看到五眼联盟,可以看到北约东扩,可以看到所有这些力量构造对区域内的关系重构所发生的重大影响。也正在这个意义上,我们一方面需要重新探索区域整合的新的路径,因为曾经存在着相对成功的案例;另一方面,中国倡议的“一带一路”本身是一个跨越了旧的区域整合概念的区域联结的新模式。它不是在单一的区域内形成整合,而是跨区域的。在今天的交通等技术条件下,这样的模式应该成为全球共同参与的模式,一个思考新空间的模式。我们需要对空间有一个不同于旧的地缘关系上的思考,其目的是增进人们的交流,增加互联互通,形成一个新的、和平的全球秩序。

香港无线电视2021年出品12集纪录片《无穷之路》,讲述内地扶贫故事

在辞旧迎新的此刻,我们看不到一个突然的变化的降临,我们看不到2022年是否会成为一个突变的开端,我们看不到,因为旧的矛盾不是一天形成的。即便疫情会缓解,也不会回到过去所谓的正常状态。新的矛盾的叠加产生出了新的条件。在今天,和平成为一个重要的课题,是需要全中国、全世界共同关注和探索的课题。

谢谢大家!