卢荻:抗疫退出的治理问题与政治

临近年底,中国内地的抗疫策略骤变,从近三年来的依靠封控为主的抗疫模式转向放开,这使得“抗疫退出”成为中国本身乃至全世界的头等大事。对此,国内外各方利害相关者观点纷陈,立场、情绪、诉求等等多种多样。这其中必然会引申到政治论断,只是,负责任的论断毕竟需要立足于权衡封控与放开对全社会的相对利弊,必须认识到合理的抗疫和退出安排首先是一个公共治理问题,不应该绕过公共治理谈政治。

12月“新十条”的落地实施标志着防疫政策的实质转向

放开的认知依据及其欠缺

面对持续未息的瘟疫,封控与放开本来就是各有代价,极其巨大的代价,本来就是应该权衡取舍,而非执着于一边。权衡取舍必须依靠科学和民主。

科学,就公共卫生的治理而言,归根究底就是关键知识的获取。笔者在今年初的一篇评论文章中曾这么说:如果说,新冠病毒的毒性确实是已经降低到流行感冒的水平,那全世界都不会追求清零,中国也不会,中国其实也并没有“清零拜物教”。——那么,在奥密克戎(Omicron)流行全球已是整整一年的今日,是否可以确定新冠病毒的毒性已经降低至适当水平,使得社会可以承受不再追求清零?

在12月初抗疫策略改变前夕,国内一群很有影响力的经济学家联名呼吁放开抗疫,作为其依据的判断是:“随着疫情进入奥密克戎阶段,科学界的共识是致病性减弱、传染性提升,加上疫苗接种的普及、防控经验的积累,为优化疫情防控提供了契机,近期各部门各地方正在积极调整,社会各界备受鼓舞。”

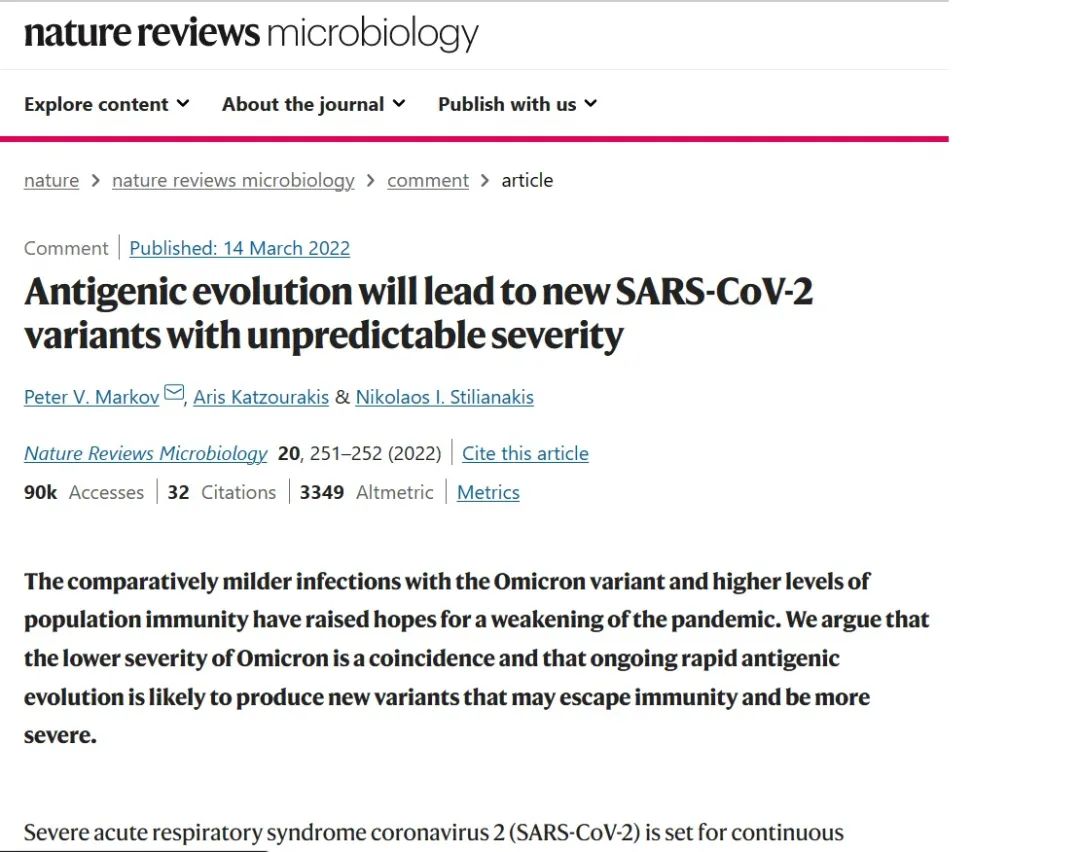

认为奥密克戎病毒随着进一步变异毒性趋弱的观点并非科学共识

如此判断病毒的变异趋势和特性,这是西方国家用于肯定它们率先放开的说辞,也是世界范围的主导舆论(尤其是针对中国的舆论战)所宣扬的,并且得到中国很多医学专家和公共知识分子的应和,大有可能也是中国官方决策转向放开的依据。

然而说“科学界的共识”是太过了。这其中的一个相关版本,是“无症状感染占绝大多数”说,据报道是来自春季上海疫情爆发的调查结果(至近日又有报道说这个结果其实是来自上海当局擅自修改了国家卫健委对“无症状感染”的定义)。而本月初以来的实际情况应该是推翻了这个判断,同时也动摇了另一个相关版本,即所谓Omicron只会导致上呼吸道感染、不再是肺炎的说法。也正因此,放开以来就出现相当严重的医药供给不足、医疗资源挤兑的情况,带来一定程度上的社会恐慌和不满。

放开后的上海虹桥火车站

由此引申到更根本的问题,即:放开的另一个关键依据,是“病毒阶段”认识,是否意味着病毒变异趋势必然是毒性趋于减弱,Omicron将继续主导或被更弱的毒株所替代?这应该是科学上无法确证的,所以巨大的风险仍然在前。

放开的准备程度和秩序

中国内地的抗疫转向放开,对病毒的认识是一方面,另一方面则是封控的困难。从12月份的爆发规模看,确实有可能是早已破防了,就是说有可能已经存在大量的传染链条,无法封控、或经济承受不了而社会无法接受封控了。所以,12月初以来的实际情况,就不仅是放开,甚至可说是准备不足和秩序混乱的放开。应急医疗资源不足是一个突出表现,而疫苗接种覆盖率不足就更加是后果严重。

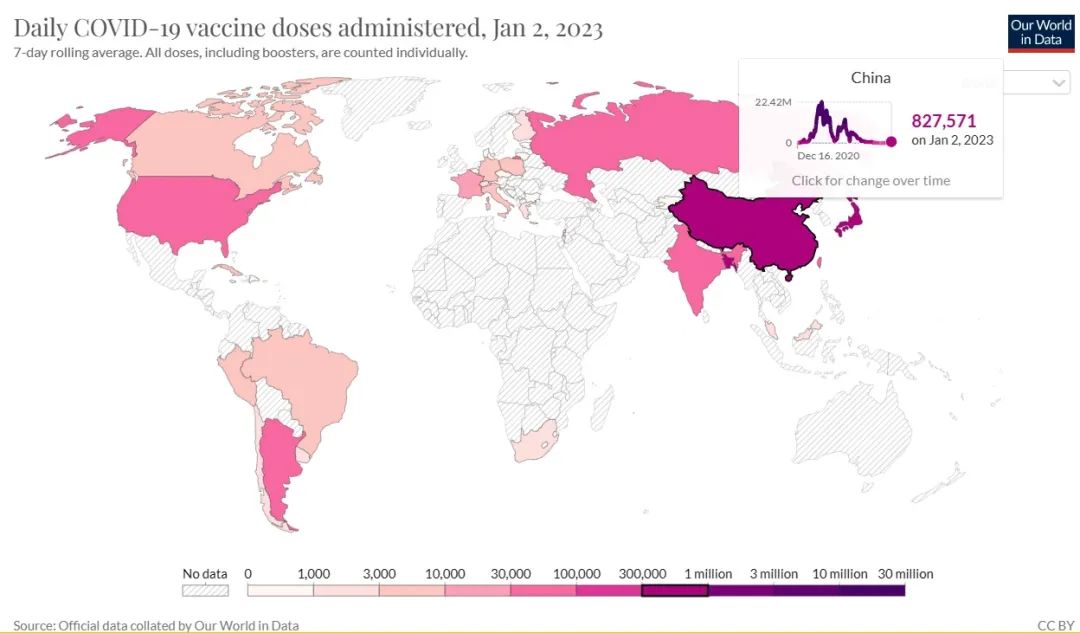

OurWorldin Data上中国疫苗接种的最新数据图示

按照Our World in Data数据,截至11月底,中国的疫苗接种与人口的比率达242%,略高于西方发达国家七国集团即G7的平均225%(其中英国数据自9月初以来没有更新),远高于中国和G7之外全世界的平均135%。这个成就可说是透过之前的封控争取得来的,也使得中国内地现在放开的准备程度,远远超过之前的香港、台湾、日韩、欧美等地。

然而,两个方面的情况显示了疫苗接种远不足以应对放开。一是,直至放开前夕,作为高危群体的老年人接种率仍是偏低,其中80岁以上的老年人完成全程接种(大致上每人两针)的覆盖率仅达66%,完成加强免疫接种的覆盖率更是只有40%,而已有的经验显示必须是全程接种另加加强针才能保护感染者免于重症和致死。二是,在放开之前近半年全社会的疫苗接种推进放慢,接种与人口的比率新增不够10个百分点,意味着大部分人口或许已经存在免疫抗体消减问题了。

防疫政策转变前,国内老年人疫苗接种率仍不够理想

因此可以推断,是惟有基于十分极端的认知,才会在这个显然不足的准备水平上推动系统、快速的抗疫放开,而12月份的实际经验正显示出这个认知的不对。

认知之外,放开的决策是考虑到封控确实困难和成本巨大,后者最急迫的是愈趋恶化的经济形势。从实际表现可以进而推断,放开的决策,首先是相信国内流行的毒株的破坏力是在可以承受的限度之内,然后就在坚持外防输入的原则下(包括入境限制和隔离措施要维持至一月份),力图放开并以最快速度渡过传染高峰。这就意味着,放开首要是为了大力推动经济内循环,以能应对外循环的环境恶化,同时也使得中国在整体上更有条件应对世界范围的毒株变异甚至乎生物战威胁。

公共治理,政治不可或缺

抗疫疲劳,也即民众的生活困难和耐性严重消耗,以及官员和基层抗疫人员的压力超负荷,这是社会无法承受继续封控、更大规模封控的另一成因,而国家的应对决策就是政治了。

抗疫退出犹如之前的进入、维持、调整,对整个国家机器尤其是各级地方政府而言,是空前艰巨的公共治理任务和职责。此所以,“每个人都是自己健康的第一责任人”这个宣传口号,一时间传播于各地和各个领域,蕴含着官员群体想要撒手不管的意味。上月底,面对当时在社会上蜂拥而起的或真或假的“要自由,不要封控”抗议浪潮,就有这样的回应颇能代表一些官员的心声:“我现在也觉得没必要硬挺着防疫了。放弃认输吧,别再承担本来就不应该承担的责任,每个人本来就应该为自己的健康负责。”这也同时反映了一些评论者的态度,对愈演愈烈的妄顾公共治理的艰难权衡取舍、只有政治成见的言行的愤慨。

“每个人都是自己健康的第一责任人”是防疫政策转变的主要宣传口号

然而政治也确实是不可或缺。瘟疫的特性正在于不容许个人化的“自由地选择”,病毒的传染性是一种强制,个人的选择必然会影响到别人,导致自身和群体的“自由地丧失”。此所以,正本清源,要精准退出,就必须依靠国家主导、全社会合作和集体主义,不能主要依靠“每个人是自己健康的第一责任者”,不能让各级地方政府自行其是。而中国的立国原则、最高政治准则,也是不容许放弃,不容许推卸代表集体的职责、让一个个的个体自生自灭,这是对全社会和全世界的承诺。

民主,就抗疫的公共治理而言,就是说国家应当发挥领导作用,代表集体作出超越个体选择的决定,权衡取舍因此不应该取决于个体化的政治表态。

2022年12月28日写于香港葵涌