郭松民评马先生登陆及“孔乙己文学”走红

01

—

据报道,海峡对岸的KMT前主席马先生将赴大陆祭祖,预计将访问南京、武汉、长沙、重庆、上海等城市。

马先生的幕僚介绍说,马先生将带领其基金会“大九学堂”的青年学子,参访辛亥革命、抗日战争等重要历史遗迹,并访问武汉大学、湖南大学及复旦大学,与大陆学生进行交流。

看了这样的行程介绍,油然而生一种很不舒服的感觉,觉得相当浮夸、片面。

我想起了几年前冒雪凭吊南京雨花台烈士陵园的情景。

1927年至1949年这22年中,约有近10万共产党人和革命志士在雨花台被国民党反动派杀害。

参观烈士纪念馆时,发现这样几个特点:

一、殉难者大都非常年轻;二、许多人受过良好教育;三、国民党反动派杀人非常快,烈士从被捕到被处决,很少有超过三个月的。

烈士已无言,我在这里代他们讲句话吧。

马先生既然以KMT继承者的身份回大陆,就不要只想着收利息,也要记着还欠债。到了南京,就应该去雨花台,到了上海,就应该去龙华烈士陵园,向当年被国民党反动派杀害的中华民族优秀儿女鲜花、鞠躬、并表示忏悔!

最低限度,这是一种对待历史的诚实态度,不诚实,还有什么可谈的?

02

—

孔乙己文学的兴起,表面看起来是因为教育与社会需要脱节,本质上却是劳动者地位的下降。

劳动者地位的下降,包括两个方面:

第一,经济地位的相对下降,甚至绝对下降;

第二,社会评价的下降,即从社会心理的角度看,普遍不认为靠劳动吃饭是一种体面、有尊严的生活,青年们只要有一点可能,就想脱离劳动;

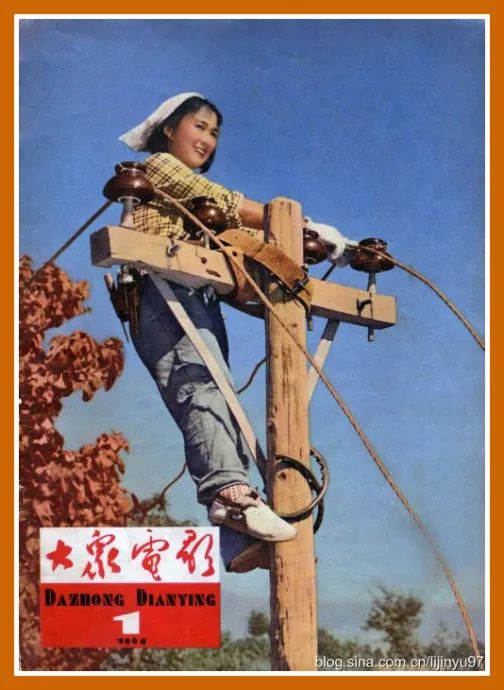

曾几何时,就在不太遥远的过去,我们有过这样的时代:劳动是体面的和有尊严的生活方式。正如我前两天提到的李双双【点击阅读】那样——她通过劳动创造了美好生活,也为自己赢得了光荣。

那个年代,在城市里,姑娘们是愿意嫁给国营工厂工人的,也渴望自己能够成为工人。

孔乙己现象不是横空出世的,几千年来的封建社会,无非如此。“万般皆下品,惟有读书高”,即便靠“读书”不能维生了还是不愿意劳动。

中国社会主义制度建立改变了这一现象,也挽救了无数孔乙己。

今天,要根本改变这一现象,也没有别的办法,只能回到革命和社会主义的初心,把中国要建成这样的社会——劳动者可以过上体面的生活,也能够获得光荣与尊重。

这样的中国,无论国际风云如何变幻,都能立于不败之地。

03

—

近一段时间,关于征兵的新闻多了起来。

看到这样一条新闻:

“3月13日,某市举行2023年春季新兵‘负羽从戎’出征仪式。每名新兵获赠的‘从戎之弓’上镌刻着‘负羽从戎’字样以及该名新兵入伍批准书唯一编号。弓身简约、硬朗,代表中国军人忠诚、坚毅、勇敢的精神气质。”

作为一名老兵,看了这样的报道,产生了一种不伦不类的荒诞感。

这是大清?还是大明?

现在大家都喜欢找点传统,但找着找着就乱了,居然找到封建社会,变成了一种文化乱伦。

中国人民解放军是历史上从未有过的新型人民军队。

1927年,毛主席在井冈山建军时,正式打出了“中国工农革命军”的旗帜,这意味着,人民军队是一切剥削阶级军队的对立面,绝不是抽象的“中国军人”继承者。

试问,北洋军阀是不是“中国军人”?国民党反动军队是不是“中国军人”?在功德林战犯管理所改造的战犯是不是“中国军人”?

在今天,“中国军人”这个概念是可以用的,但要分场合。比如在一些国际军事交流的场合就没问题,但在涉及到历史和传统的场合,就不能乱用。

新兵离开家乡,举行出征仪式是应该的,不过要尊重自己的传统。

我建议:出征仪式不妨从祭扫当地的革命烈士陵园开始,然后请健在的老战士、老英雄向新兵赠言,最后为他们佩戴大红花,乘坐敞篷车巡游,接受群众的欢呼和少先队员的献花!

这样不是很好吗?

【文/郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号“高度一万五千米”,授权红歌会网发布】