历史与当下:巴勒斯坦社群在中国的交融与碰撞

导语

北京时间2024年7月23日,哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰解放阵线、解放巴勒斯坦人民阵线、民主阵线和法塔赫等14个巴勒斯坦派别,在北京举行和解会议,并签署了结束巴勒斯坦民族分裂的《北京宣言》,达成了以下共识:

- 巴勒斯坦各派欢迎国际法院的裁决,该裁决确认了以色列在巴勒斯坦领土上的存在、占领和定居都是非法的。

- 继续落实在埃及、阿尔及利亚、中国和俄罗斯的帮助下达成的结束分裂协议的执行情况。

- 致力于根据国际决议,特别是联合国安理会第181号和第2334号决议,建立一个以圣城耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国,并确保难民回归权。

- 我们确认巴勒斯坦人民有权根据国际法、《联合国宪章》和人民自决权,抵抗占领并结束占领。

- 根据巴勒斯坦各派别的共识和总统根据巴勒斯坦基本法作出的决定,组建临时民族团结政府。

- 组建的政府在所有巴勒斯坦领土上行使权力和权威,确认约旦河西岸、圣城耶路撒冷和加沙地带的统一。

- 抵制和挫败将我国人民从家园,特别是加沙地带、西岸和圣城耶路撒冷驱逐出去的企图。

- 努力解除对加沙地带和西岸人民的野蛮围困,并无限制、无条件地提供人道主义和医疗援助。

继沙特、伊朗和解后,中国又一次促成大和解,揭开了中东历史的新篇章,再次为世界和平贡献了力量。其实中国对巴勒斯坦民族解放运动的正义支持及双方的民间交流由来已久。本文为我们了解这一历史时期中阿政治文化互动提供独特的视角。

文章由作者根据其2012至2013年在中国所做的调查笔记和采访撰写而成,结合特定年代的历史背景,描述了巴勒斯坦社群从上世纪50年代到当代在我国的生活、学习、工作情况。对于我们理解中巴关系、理解巴勒斯坦人民打开富有洞见的窗口。

本文部分观点或有值得商榷之处,欢迎读者讨论。

图片来源:网络

1955年万隆会议之后,中华人民共和国在其中东外交政策中采取了支持巴勒斯坦的立场,这与社会主义和“不结盟”阵营中的其他大国形成了不寻常的对比。然而,这并不意味着当时中国与巴勒斯坦人有任何直接接触——直到20世纪60年代中期,随着以巴解组织(PLO)为代表的更加自主和一致的巴勒斯坦民族运动出现,这种关系才得以发展。

在建立正式渠道之前,双方通过许多非官方和半官方的途径进行沟通,比如通过阿尔及利亚民族解放阵线(FLN)、1967年之后中国驻埃及和南也门大使馆,以及一些共产主义地下网络(主要在伊拉克、苏丹和也门)等;中方的联络部门包括中国亚非团结委员会及中国人民对外友好协会等机构。这些联络使得中华人民共和国于1964年在外交上正式承认巴解组织,成为第一个这样行动的非阿拉伯国家。

这些接触还使中国与几乎所有巴勒斯坦派别建立了广泛的联系,包括法塔赫(即“巴解组织”)、解放巴勒斯坦人民阵线(PFLP)、解放巴勒斯坦民主阵线(DFLP)和萨伊卡组织(al-Sa’iqa)等,这些都拓宽了中国与巴勒斯坦人往来的渠道。这一历史时刻也恰逢中国与苏联的关系日益紧张,及外交政策愈发激进。在这种情况下,中国政府拥抱巴勒斯坦民族运动,体现在国事访问、媒体宣传,以及重大象征性事件,如1965至1971年庆祝“巴勒斯坦日”等,带有特定的政治和意识形态目标。[1]

当时《人民日报》支持巴勒斯坦民族运动的相关社论 |图片来源:1966年5月15日《人民日报》

一

在华巴勒斯坦侨民:

游击队员、记者与专家

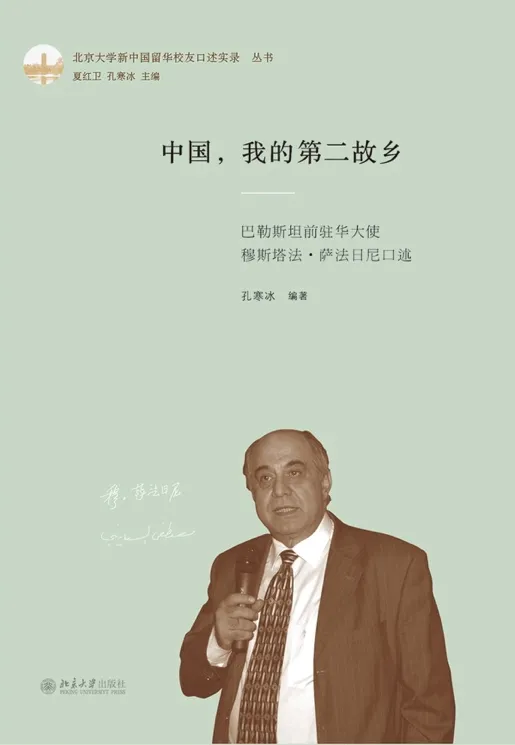

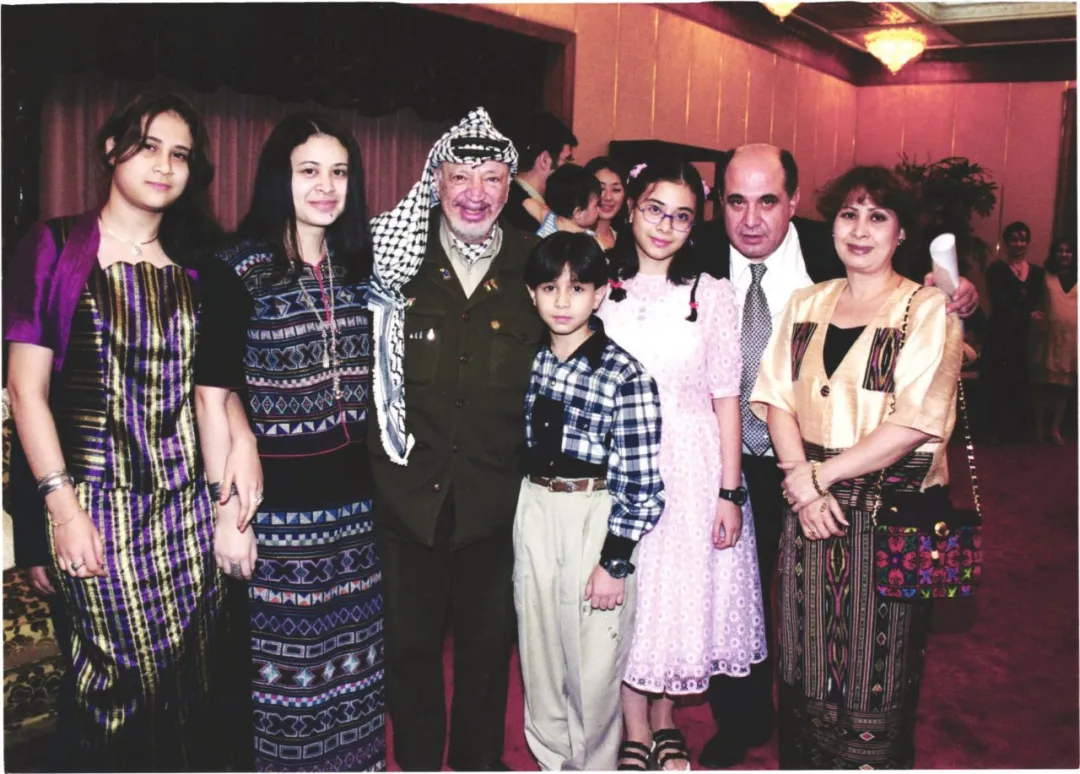

这些条件为巴勒斯坦人来到中国提供了便利,尽管最初只是短暂停留。1966年,在巴解组织的请求下,中国领导人同意向巴勒斯坦游击队员和专家提供武器和军事训练。第一批特遣队包括约12至15位男性,主要来自法塔赫的阿西法部队(al-Asifah)。他们于1967至1968年抵达中国,接受近三个月的训练。巴解组织第二任驻华大使、最早参与此类任务的穆斯塔法·萨法日尼(昵称阿布·哈迪德)在其自传《我在中国的日子》(Ayani fi-l-Sin)中提到,他们接受的训练包括一些基本的军事指导,主要以理论学习、接触革命文化(包括参观工厂、公社、纪念碑和观看江青主抓的革命样板戏),以及与共产党高级政治和军事人物会面为主。

阿拉法特(左三)与穆斯塔法·萨法日尼(右二)一家| 图片来源:wx.ihwrm.com

训练结束后,这些人通常会回到前线,在某些情况下成为军事教官。法塔赫在其作战手册中明确纳入了中国游击战战术的经验。[2]也有一些人继续前往北越、老挝或北朝鲜接受进一步训练。这些人中的绝大多数可能再也没到过中国,但有些人最终回来了。例如,穆斯塔法·萨法日尼1970年受命于巴解组织,在巴勒斯坦大使馆工作,并在周恩来的帮助下,成为可能是第一个正式就读于北京大学的阿拉伯学生。[3]

然而,20世纪60年代后期,在华巴勒斯坦侨民的主体并不是游击队员和大使馆工作人员,而是人数日益增长的记者和知识分子。这些获得中国外交部授权的“外国专家”,在《中国画报》(Al-Sin al-Musawara)《中国建设》(Bina’al-Sin,后来更名为《今日中国》)等阿拉伯语出版物担任编辑和撰稿人,或在新华社任职,及后来在全国各地的大专院校担任语言教师。[4]

这些人与他们的第二故乡之间发展起来的关系通常是温暖的,多数人在正式任期结束后还会继续居住。他们中的许多人是流亡者或政治异见人士(马克思主义者或至少在意识形态上左倾),他们逃离在本国所受的迫害并在中国获得庇护。[5]中国当局尽力保护这些专家(他们被视为“老朋友”),不理会阿拉伯国家一些使馆对终止他们的合同和引渡他们回国的一再要求。

这种保护当然也有局限。据报道,1969至1979年间,有些巴勒斯坦专家被驱逐,主要原因是他们中存在亲苏联情绪。[6]由于这些专家的处境比较被动,许多人只得同意参加政府组织的动员和宣传活动。在文化大革命最激烈的时期,巴勒斯坦人像其他国际友人一样,需要定期参加和旁听自我批评会议,参加红卫兵集会(至少在1969-1970年间),并参加支持中国的示威活动。

穆罕默德·阿布·贾拉德(Mohammed Abu Jarad)于1966年来到中国,他可能是最早抵达的巴勒斯坦专家之一。阿布·贾拉德是一名在阿尔及利亚从事“营地工作”的教师,自1964年以来一直驻扎在那里,他通过毛派人际网络获得了到中国的机会。在文化大革命正式爆发前一个月,他与家人来到北京,在《中国建设》工作。另外三名巴勒斯坦专家也加入了进来,他们都住在北京的友谊宾馆,这里也成为在华巴勒斯坦和阿拉伯知识界的活动场所。据他的儿子哈立德说,阿布·贾拉德是“人阵”(解放巴勒斯坦人民阵线)支持者,这使得他与法塔赫主导的大使馆之间关系紧张。[7]他于1969年离开中国去约旦参加革命,但之后每隔几年就回来,先后在《中国建设》(Bina’al-Sin)《中国画报》(al-Sin al-Musawara)、新华社、北京大学、北京语言学院等机构工作,直到2009年退休。即使在国外,他也与中国政府保持着密切联系,例如,他于1974至1976年在南也门期间,向中国驻亚丁大使馆提供信息。

虽然阿布·贾拉德的流亡经历在在华阿拉伯专家群体中很典型,但应该强调的是,一些巴勒斯坦知识分子或专家确实是通过巴解组织的官方渠道来到中国的。[8]其中最著名的可能是穆罕默德·尼姆尔·阿卜杜勒·卡里姆(Muhammad Nimr Abdul Karim),他于1975年作为巴解组织代表团的一员来到中国,协助发展阿拉伯语媒体和翻译机构。[9]他在中国居住了约六年,于1981年离开。但他依然不时回到中国并待上一段时间(从1987年到1993年以及2000年代),后来他以私人身份回到中国,主要在大学里担任讲师。他最重要的遗产是将多种中国革命和经典作品翻译为阿拉伯语,包括茅盾的《春蚕》、巴金的《家》、溥仪自传《我的前半生》、毛泽东诗词,以及大量关于中国历史和文化的书籍。[10]这份贡献使他可以位列哈迪-阿拉维(Hadi al-Alawi)、汉娜-米娜(Hanna Mina)、阿卜杜勒-穆因-穆鲁胡(Abdul Mu'in al-Muluhu)和萨拉马-乌拜伊德(Salamah Ubayyid)之中。[11]

一批巴勒斯坦解放军战士在认真阅读毛主席著作

图片来源:1967年1月14日《人民日报》

二

在华巴勒斯坦留学生群体

也正是在这一时期,留学生群体开始出现。1970年,中国开始向来自不同国家的公民提供奖学金,最初为每个国籍5个名额,很快增加到20个。1970至1985年间,奖学金包括学费、每月75到100元的生活费(还提供在友谊商店购买商品的优惠券)以及在工作单位的住宿费用。在阿拉伯世界,苏丹人、也门人(来自北方和南方)和巴勒斯坦人是这些奖学金的最大受益者,他们每年的留学人数通常都能用完中国政府的配额。

我采访的巴勒斯坦人绝大多数有1948年难民背景,大部分时间都是在叙利亚度过的。[12]他们在参加巴解组织举行的考试后获得了出国留学的奖学金。但许多人说中国并不是他们的第一选择,他们更愿意去苏联阵营的某个国家学习。到中国后,这些学生通常在北京第二外国语学院学习两到五年的普通话,[13]之后进入全国各地的院校学习(在天津、西安、沈阳、南京、上海和广州),大多数人专注于理工科,少数人攻读人文学科(主要是中国文学和国际关系)。

20世纪70年代和80年代,巴勒斯坦学生与其他外国人一样,在中国的社会生活有些孤立。至少在80年代中期以前,他们的行动是受限的,去任何离居住地50公里半径以外的地方都需要获得安全许可。他们所处的体制环境强化了这一点:班级通常按国家划分,外国人在自己的班级学习。此外,他们与中国社会的互动也有限,造成这种结果的部分原因是文化大革命期间和之后出现的社会心理,这种心理使大多数中国人不敢直接与外国人打交道。

此外,还存在着种族主义因素,尽管完全不同于非洲学生在此期间遇到的情况。[14]即使与当地穆斯林,互动也几乎是不可能的。直到1979年至1982年,全国大多数清真寺仍然关闭,但北京的东四清真寺作为外国人礼拜场所开放,政府每周五为学生提供免费交通。这种隔绝强化了中国的阿拉伯和巴勒斯坦学生群体的向内封闭。有些人无法忍受这种状况而中断了学业;外国学生自杀的情况也并不少见【译者注:由于缺乏史料支持,读者可对作者这一论断存疑,或欢迎了解的读者提供更多材料】。

图片来源:网络

三

巴勒斯坦社群的政治活动

这种孤立的环境使得高度政治化的阿拉伯和巴勒斯坦社区复刻了中东地区内部的政治和意识形态分歧。法塔赫、解放巴勒斯坦人民阵线、解放巴勒斯坦民主阵线以及(更明显的)阿拉伯社会主义复兴党或纳萨尔派同情者之间存在一定程度的派系斗争,这种情况使得阿拉伯各使馆可以利用这些分歧来达到其政治目的。20世纪70年代和80年代,叙利亚和伊拉克使馆在这方面尤其臭名昭著,他们通过现金承诺和文化活动(尤其是在开斋节庆祝活动期间),宣传复兴党意识形态,争夺思想阵地。

巴勒斯坦人在中国政治化最重要的表现形式体现在两个方面:

1)成立各种学生会。包括1981-1982年成立的巴勒斯坦学生总会和1984年成立的阿拉伯学生会,[15]这些学生会都试图在社群内组织文化、政治和体育活动,以克服意识形态分歧;[16]

2)持续的政治抗议。抗议活动始于20世纪60年代后期,最初是在中国政府的保护下组织起来的。[17]到了70年代末和80年代初,这些抗议活动由于学生人数的增多而愈发频繁,并逐渐呈现出更加非官方和自发的特点。大规模的抗议和集会活动始终贯穿于1979、1980、1982和1983年发生的区域性事件中,如埃及签署《戴维营协议》、美国轰炸利比亚、以色列入侵黎巴嫩以及黎巴嫩内战的转折点(如贝鲁特难民营大屠杀/the Sabra and Shatila massacres)等。尽管此类活动通常需要安全许可,但中国政府对大多数活动持默许态度。一位曾经历过那段时期的苏丹学生说,这种示威活动通常始于学生们“聚集在一个巴勒斯坦学生的房间里”,然后他们前往阿拉伯大使馆——通常是利比亚、摩洛哥或巴解组织的使馆——以示声援或表达愤怒。[18]这些抗议活动通常以学生会的名义举行,并得到了一些非洲和欧洲留学生的支持。

1974年,巴勒斯坦解放组织驻北京办事处关于“胜利必将属于巴勒斯坦人民”的海报 |图片来源:网络

值得注意的是,并非所有抗议活动都有政治性质。其中一些抗议活动是出于对大使馆的不满,这解释了为什么这些团体通常得不到阿拉伯官方机构的支持。1978年,有些阿拉伯留学生组织了一场反对摩洛哥大使的示威活动,抗议阿拉伯大使馆工作人员的虐待行为。[19]目前尚不清楚中国政府为何如此容许此类活动。也许在某种程度上,这可以解释为中国政府对社会主义革命事业始终怀有一种挥之不去的义务感,而这种革命事业在1971年中美关系缓和之后,似乎被“冷落”了。20世纪80年代的中美关系“蜜月期”——西方影响力涌入,中国对某些政治和社会议题采取尝试性宽松态度——也许在一定程度上影响了官方对这些示威活动的态度。

无论如何,这种宽松的环境在八十年代末很快就烟消云散了。巴勒斯坦人在中国举行的最后一次大规模抗议是在1988年,起因是哈利勒·瓦齐尔(Khalil al-Wazir)(“阿布圣战者”)在突尼斯被摩萨德组织暗杀。不到一年后,广chang事件的爆发彻底改变了当时的政治格局。这也标志着在华的巴勒斯坦和阿拉伯社群历史上热闹篇章的落幕。

四

中国社会变革中,

巴勒斯坦社群的新气象

20世纪80年代和90年代,这些团体内部发生的重大转变折射着席卷中国的社会变革。虽然政治层面上活跃的表达和组织形式受到限制(以1996年解散阿拉伯学生联合会为正式标志),但社会上诸多限制的解除使得巴勒斯坦人和阿拉伯人能以一些新的方式参与中国社会。

例如,许多人与汉族或回族的妇女结婚——有时大概是作为入籍的途径。[20]经济形势的变化还鼓励许多长期侨民(学生和专家等)接受中国新兴的创业精神。他们主要通过开设企业和小型工厂,或者以更有利可图的方式,在义乌、深圳和广州开设“中间人”办事处。[21]中国南方约有500到800家巴勒斯坦人的企业。

阿拉伯人在义乌开设的餐厅 王武摄

图片来源:环球时报

阿卜杜勒·卡里姆·贾迪(AbdulKarimal-Ja’di)就是其中的一个代表,他1979年以学生身份来到中国,并一直留在这里。[22]从1990年到1996年,他尝试过一些商业投资,包括办食品公司和计算机培训中心,均草草收场。1996年,他在咖啡行业找到了自己的定位。在达琳国际公司旗下,贾迪在北京郊区经营一家小型咖啡加工厂,并在三里屯开了一家咖啡馆。[23]此后,他成为中国各地阿拉伯餐厅的主要咖啡供应商,并受到了中国大众媒体的关注。

除了这些多年从事经营的企业家外,还应该提到“归来者”:即那些早年离开了中国的巴勒斯坦学生们,自1990年代和2000年以来,他们被新机会吸引,再次回到中国。[24]

尽管这些巴勒斯坦商人的生意相对繁荣,但他们与其他阿拉伯和非洲商人一样,也面临诸多挑战,包括日益激烈的经济竞争、诈骗、犯罪和种族歧视。[25]【译者注:此处作者提到“种族歧视”,但仍然没有资料支持这样的论断,读者可持审慎态度,或欢迎提供资料补充】

上述困境因这些团体几乎没有法律保护而变得更加复杂。自2008年北京奥运会以来,这些社区也受到了更严格的审查和监管。当然,那些与政府建立了密切联系的人在体制内享受了一定的福利和宽松待遇,但他们只是少数,而且大都是自上世纪七八十年代以来就一直生活在这个国家的“老朋友们”。

在商业领域之外,也有许多巴勒斯坦人在学术界和出版业就职,例如在新开设的海湾国家使馆和慈善组织工作,或者投身新闻业。这些记者中最著名的可能是半岛电视台阿拉伯语北京分社社长伊扎特·舍赫鲁尔(EzzatShahrour,1962-2017)。

他于1981年以学生身份首次来到中国,并于1987年从沈阳医学院毕业。他曾在北朝鲜和老挝担任过巴解组织的外交官员,之后回到中国担任巴解组织驻华使馆的主要公共关系和媒体官员,然后加入了半岛电视台。[26]作为分社社长,舍赫鲁尔因他的“外国人”身份在中国媒体界扮演了有趣且特殊的角色。在一次对中国前外交部长李肇星的采访中,他坚持用普通话而非英语提问,这使他成为中国媒体次日关注的焦点;在阿拉伯之春如火如荼之际,他写了一篇名为《阿拉伯人对中国媒体的十万个为什么》的文章,批评中国媒体的报导。[27]2004年,一些中国公民在伊拉克被武装民兵绑架,他通过半岛电视台呼吁释放人质,这可能间接地促成了被绑中国公民的获救。舍赫鲁尔精心经营着他的博客和微博,在去世之前始终活跃在中文互联网上。[28]

伊扎特·舍赫鲁尔(1962-2017)

图片来源:半岛电视台

五

新一代在华巴勒斯坦人

1990年代之后,数量上较“老前辈”更多的新一代巴勒斯坦人来到中国。他们大都是企业家,主要来自约旦河西岸,也有一些来自加沙、约旦和叙利亚。他们开设进出口公司、经营“中间人”办事处和餐馆。[29]留学生的数量也在增加,尤其是在2007年巴勒斯坦民族权力机构与中国签署协议、将其奖学金配额增加到80名后。一些学生也得到了义乌和广州的巴勒斯坦商界的资金支持,这表明在华巴勒斯坦社区在飞速发展。这种增长重燃人们对巴勒斯坦学生会和政治行动的兴趣,尽管这些政治行动是以新的形式出现。

新一代巴勒斯坦学生通常比他们的前辈更加谨慎,但他们与中国社会的联系却更加紧密。他们在学校里组织活动纪念巴勒斯坦大灾难日(Nakba)、[30]宣传巴勒斯坦文化并参加每年11月举行的(通常由官方主办的)声援巴勒斯坦人民国际日的活动。另外,这一代人深度地参与到了中文互联网中,特别是在2009年加沙战争之后,他们积极推动BDS(抵制、撤资和制裁)运动,以及为中国网民揭露以色列违反国际法的暴行。

诚然,像中国自身一样,在华巴勒斯坦社群也发生了许多变化。然而,在华巴勒斯坦人仍然坚守着象征其社区独特性的历史根源与脉络。若有更多空间和机会,这个社群可以在促进中阿友好关系方面发挥更重要的作用,然而阿拉伯国家忽视了这股重要的民间力量,因此迄今为止未能充分发掘他们的潜力。

作者简介

苏墨涵:澳大利亚国立大学阿拉伯与伊斯兰研究中心政治与国际关系讲师。他在乔治城大学获得国际政治学士学位,在北京大学和伦敦政治经济学院分别获得国际关系和国际历史双硕士学位,并在香港大学获得比较政治学博士学位。自 2015 年以来,他负责位于沙特阿拉伯利雅得的费萨尔国王研究和伊斯兰研究中心亚洲研究项目的发展。他的研究聚焦于中东和东亚之间的历史和当代联系;阿拉伯世界跨国革命和反革命网络的历史;亚洲各地意识形态安全和国家主导的文化工程实践,以及中东、中国等地的穆斯林宗教和宗派身份。

https://cais.cass.anu.edu.au/people/dr-mohammed-alsudairi

这篇文章基于作者2012至2013年在中国所做的调查笔记和采访,这一研究项目关注在华阿拉伯侨民的历史,主要由由海湾研究中心资助。作者特别感谢Mustafaal-Safarini博士、Ja'farKarar博士、AdamHijr、AbdulKarimal-Ja'di、Alial-Tamimi、JackieArmijo、北京大学阿拉伯语系和阿拉伯信息中心(北京)提供的意见和帮助。

注释:

[1] A.R. Takriti, Monsoon Revolution: Republicans, Sultans, and Empires in Oman, 1965-1976 季风革命:阿曼的共和党、苏丹和帝国,1965-1976 (Oxford: Oxford University Press, 2013).

[2] Hashim S.H. Behbehani, China’s Foreign Policy in the Arab World, 1955-75: Three Case Studies 中国在阿拉伯世界的外交政策,1955-75:三个案例研究 (London: Kegan Paul International, 1981).

[3] 文化大革命期间,中国多数高等院校都被关闭。不过据萨法日尼等人回忆录中的说法,在此期间北京大学等一些高校内仍然保有为外国人设立的一系列项目。

[4] 这些阿拉伯语出版物是中国向阿拉伯世界进行宣传的一部分,通常由中国驻外使馆和团体分发。2012年至2013年期间接受采访的许多也门人和苏丹人表示,他们对中国的第一印象都是来自于这些刊物。

[5] 值得注意的是,著名的伊拉克马克思主义者哈迪·阿拉维(Hadi al-Alawi)将1979年后的改革斥为“资产阶级修正主义”,这也是许多当时定居在中国的毛派学者的观点。

[6] 在华的阿拉伯知识界内部关于中苏决裂的分歧显然在1976年阿拉维来到中国后很长时间仍在持续。这些知识分子之间无谓的辩论令他十分恼火,他将其称为Ashab al-Fikratayen,或是“各自的门户之见”。

[7] 据哈立德称,他与巴勒斯坦小说家加桑·卡纳法尼(Ghassan Kanafani)关系十分密切。

[8] 其中共有十二个人可能被派去开办中国的第一所阿拉伯学校——在1973至1974年间伊拉克人创办阿拉伯学校之前,这所由巴勒斯坦人创办的阿拉伯学校就已经在巴解组织的驻华使馆运作了。很难证实其存在,有受访者声称它只是一个供公共使用的图书馆。

[9] “In a Conversation on Culture, Literature, and Politics in China – Interview with Muhammad Nimr Abdul Karim,” al-Hiwar al-Mutamadin, November 1, 2006 (in Arabic), http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=54548.

[10] 许多著名的阿拉伯知识分子、作家和翻译家都曾在中国长期居住,或在出版社担任编辑或翻译,或在大学和机构中任教。他们的贡献各不相同,但许多人都创作了对现代中阿关系发展具有重要意义的作品。例如哈迪· 阿拉维(Hadi al-Alawi)的al-Mustarif al-Sini(《中国新奇书》)和萨拉马·乌巴伊德(Salamah Ubayyid)的al-Sharq al-Ahmar(《东方红》)。参见苏墨涵(Muhammad al-Sudairi),“Hadi Al-'Alawi,Scion of the Two Civilizations两种文明的后裔,” Middle East Report 中东报告270 (2014)。

[11] “The Arabic Language in Modern China,” The People’s Daily Online, September 19, 2014 (in Arabic), http://arabic.people.com.cn/n/2014/0919/c31657-8785148.html.

[12] 译者注:1948年5月14日,英国结束了对巴勒斯坦的委任统治,同日,犹太复国主义者宣布成立以色列国,由此引发了第一次以阿战争爆发,开始了对巴勒斯坦人民持续至今的侵略、奴役和压迫。在这次战争中,犹太复国主义者使至少七十五万名巴勒斯坦人流离失所,给巴勒斯坦地区的人民造成了无穷无尽的灾难。

[13] 学习时间的长短差别很大,因为中国人仍在设计和发展针对外国人的语言项目和课程。

[14] 有些阿拉伯人,包括萨法日尼也在回忆录中记述,有些中国人称他们“日本鬼子”。

[15] 这些团体的成立时间存在一些争议,一些受访者声称它们早在1975年就已存在。

[16] 这些机构组织的活动形式十分丰富。例如组织中阿足球队之间的友谊赛,为主要大学的阿拉伯学生组织例会,以及每周举办有关中东问题的电影放映会。这些活动向阿拉伯和外国社区的所有成员开放,但某些社群显然避免参与其中,例如“南也门人”(South Yemenis),因为他们处于本国大使馆的监视之下。

[17] 例如,前文中提到的阿布·贾拉德在1967年战争期间参加了反对英国大使馆的示威活动,这使他被列入英国的黑名单,并导致他在1980年代申请香港签证被拒。

[18] 英国大使馆也是抗议的重要目标。然而1979年美国外交机构使团成立后,却并没有遭受此类冲击。这或许是因为中国政府优先考虑中美关系,不愿以任何明显的方式损害它。

[19] 摩洛哥大使担任驻被京阿拉伯大使理事会的主席,该理事会成立于 1965 年。

[20] 我有机会见到了一些中阿通婚家庭的孩子。尽管不具有代表性,但我遇到的孩子大都自我认同为“巴勒斯坦人/阿拉伯人”,并与他们成长的中国环境有一定程度的疏离。另外值得注意的是,从性别构成来看,在华巴勒斯坦社区以男性为主。近年来,有一些巴勒斯坦女性到来,她们大多数是来投奔父母的学生。偶尔也有巴勒斯坦女性与回族男性结婚的情况。

[21] “中间人”办公室为来访的阿拉伯商人和游客提供服务,将他们与潜在的供应商联系起来,并帮助他们解决与进出口相关的问题。

[22] 贾迪当时在政治上很活跃,曾担任数届巴勒斯坦学生总联合会主席,并领导了多次示威活动。

[23] “阿拉伯咖啡豆的中国生活” (The Life of Arabic Coffee in China), The Arab Information Center, July 21, 2010 (in Chinese), http://www.arabsino.com/articles/10-07-21/4133.htm.

[24] 值得注意的是,在2011至2012年叙利亚危机期间,相当数量的巴勒斯坦人拖家带口回到中国。他们大多来自叙利亚难民营。到2012年底,北京暂停向叙利亚居民发放签证后,他们进入中国变得困难。然而,仍有一些人依靠在华巴勒斯坦组织的帮助成功回到中国。

[25] 在华外国商人经常要面临黑社会的敲诈勒索,尤其是在他们负债累累的时候。义乌和广州的一些阿拉伯社区为此设立基金,帮助那些陷入困境的人还清债务,以避免通常被警察忽略的不必要的暴力。

[26] “伊扎特·舍赫鲁尔” (Ezzat Shahrour) Baike Page, Undated (in Chinese), http://baike.baidu.com/view/5568510.htm.

[27] “阿拉伯人对中国媒体的十万个为什么” (The Arab People Have 100,000 Questions for the Chinese Media), Forbes China, April, 16, 2011, http://3g.forbeschina.com/review/201104/0008830.shtml.

[28] His Weibo page is accessible from this link: http://www.weibo.com/yizhate. His blog can be found here: http://yizhate.blshe.com/blog.php.

[29] 与伊拉克人或也门人相比,中国主要贸易口岸的巴勒斯坦人只是一小部分人。事实上,广州“阿拉伯侨民”的领导者是也门人谢赫·亚菲。

[30] 译者注:纳克巴(Nakba),在阿拉伯语中意为“灾难”,即巴勒斯坦大灾难,指1948年阿以战争期间以色列在巴勒斯坦进行种族清洗的暴行。(见第十二条注释)