孟彦:开国领袖毛泽东传承家风,孝悌之情撼天恸地

“注经世业,捧檄家声”,是韶山毛氏家族历代传承的孝道典故,大字榜书于毛氏宗祠正门两侧。

“注经世业”,说的是指祖上毛亨、毛苌皆是大儒,二人为《诗经》各篇作注撰“序”,后称《诗经》称为“毛诗”。

“捧檄家声”,典出《后汉书》,说的是庐江毛义家贫以孝称,朝庭下达“知府”任命后,他“捧檄”应召做官。及至母亡,他毅然辞官回乡守孝。外人才知,毛义是为了满足母亲“弘扬家族声望”的要求,而外出做官的,其孝可鉴。

毛泽东17岁“走出乡关”前,一至生活在韶山冲和外婆家堂家阁,深受文家蒙馆和毛氏家风影响,他敬父奉母,尊老爱幼,特别是对母亲文七妹有深厚感情,他曾说:母亲对我的影响很大,她待人忠厚、和善、贤良、勤劳节俭。

毛泽东14岁的时候,父亲想让他辍学回家务农做生意,在母亲等人的帮助下才得以重拾书本。17岁时,父亲想把送他到湘潭县城一家米店当学徒,他搬来舅舅、堂叔、表兄等人劝说,最终到湘乡东山高等小学堂求学。

在离家时,毛泽东抄写一首诗留给父亲:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还,埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”(《毛泽东年谱(1893-1949)》上卷,中央文献出版社2013年12月第1版,第8页。)

毛泽东把原诗的“男儿”改成“孩儿”,体现出对父子关系的准确定位,更体现出儿子对父亲的敬重。他把“死不还”改成“誓不还”,充分考虑到了父亲的忌讳和感受。

在毛泽东的记忆里,母亲一天到晚不是养鸡喂猪,就是烧火做饭,有时还要锄园种菜,农忙时也会下田插秧、割稻,真是里里外外,什么活儿都会做。但是常年的操劳,也使母亲的健康过早地受到了损害,这成为毛泽东走出韶山之后的无尽牵挂。1916年6月24日,他在致萧子升的信中写道:“病母在庐,倚望为劳,游子何心,能不伤感!”(汪建新,2024年05月08日,中国青年杂志)

1918年,文七妹患上淋巴腺炎,住在婆家养病。毛泽东刚刚从湖南一师毕业,准备赴京工作。8月初,毛泽东匆匆回乡探望,他对舅舅照料母亲感激不尽,并写信说“乡中良医少,恐久病难治,故前有接同下省之议”,还专门请人开了药方,说如果没有效果,到秋收之后,拟由润连护送来省。

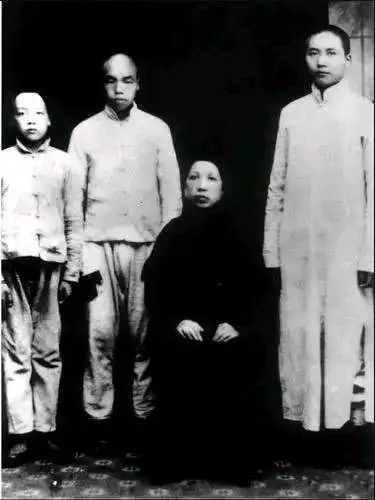

1919年4月,毛泽东回到长沙到修业小学担任历史教员。此时,母亲病情加重,毛泽东将母亲接到长沙诊治,借住在好友蔡和森家里,不管多忙,他都要“亲侍汤药,未尝废离”。毛泽东还特意带母亲和两位弟弟照了一张一生唯一的合影。同时,毛泽东写信给文玉瑞和文玉钦两位舅父和舅母,汇报母亲病情,感谢对母亲的照拂,请家人“足纾廑念”。

1919年10月5日,文七妹颈部发炎穿孔,病情恶化,呼喊着毛泽东的乳名“石三伢子”去世。噩耗传来,毛泽东立即带着在长沙修业小学读书的弟弟毛泽覃回家奔丧。当他赶到上屋场时,母亲已经入殓两天了。毛泽东拍着棺材,心如刀绞,悲痛至极,热泪长流。

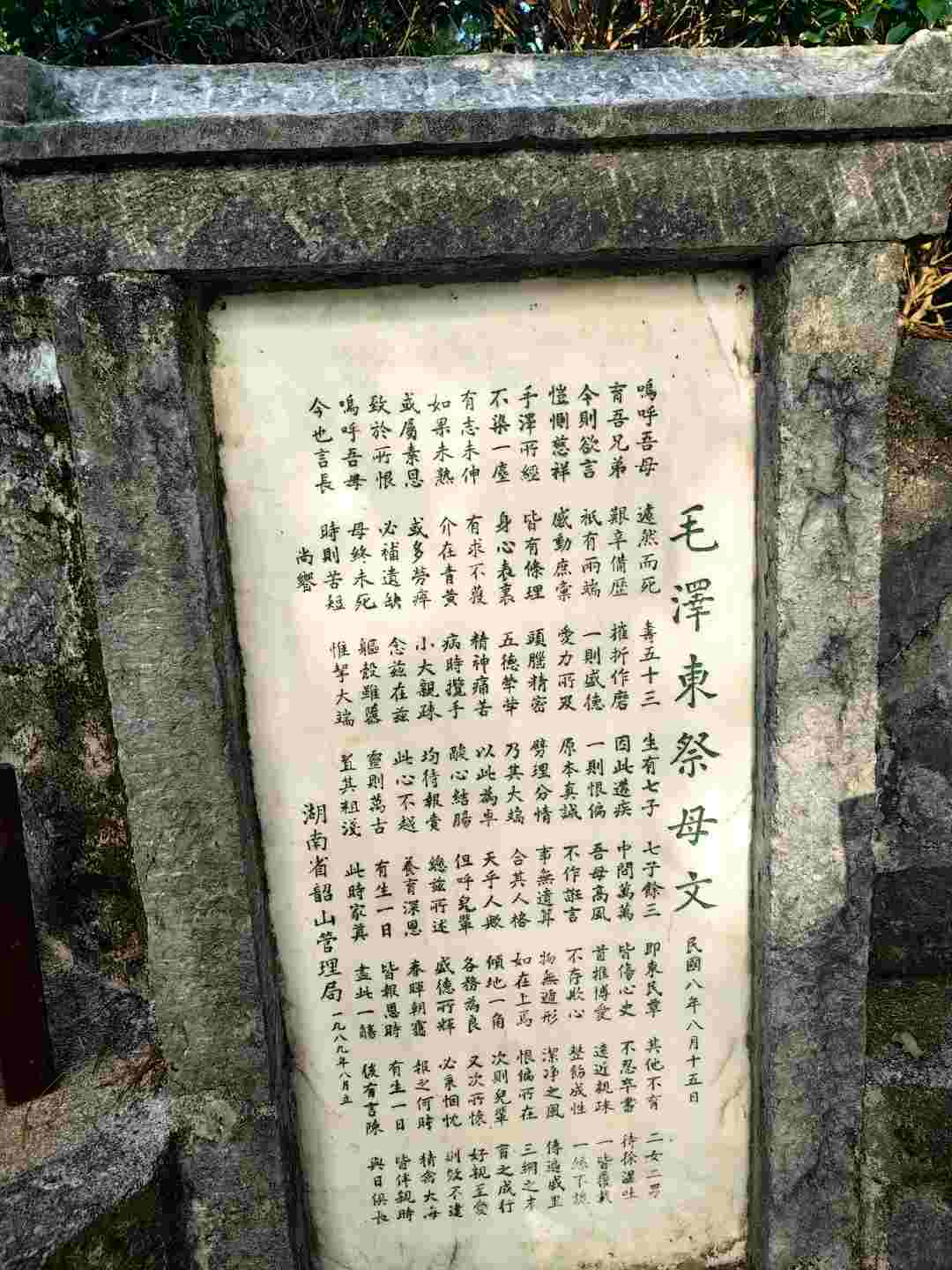

10月8日晚上,毛泽东在母亲灵位前写下了《四言诗·祭母文》:吾母高风,首推博爱。远近亲疏,一皆覆载。恺恻慈祥,感动庶汇。爱力所及,原本真诚。不作诳言,不存欺心……

这97句祭文,层层递进,意浓情深,恳切哀婉,表达了毛泽东内心的极度悲痛,叙述了母亲的“盛德”和“恨偏”的高风亮节,同时告慰母亲,岁月有多长,儿子的思念就有多悠远。

不久后,毛泽东又给母亲写了两副挽联,其一为:“疾革尚呼儿,无限关怀,万端遗恨皆须补;长生新学佛,不能住世,一掬慈容何处寻?”其二为:“春风南岸留晖远;秋雨韶山洒泪多。”深切表达了毛泽东对母亲绵延不绝的怀念之情。

1947年,毛泽东主席对卫士李银桥说:“我也喜欢母亲。她也信佛,心地善良。小时候我还跟她一起去庙里烧过香呢。后来我不信了。你磕多少头人民还是受苦。”以后,毛泽东和身边工作人员谈话时,多次强调要孝敬父母。“儿行千里母担忧呵。这回你们该懂了吧?所以说,不孝敬父母,天理难容。”“连父母都不肯孝敬的人,还肯为人民服务吗?当然不会。”

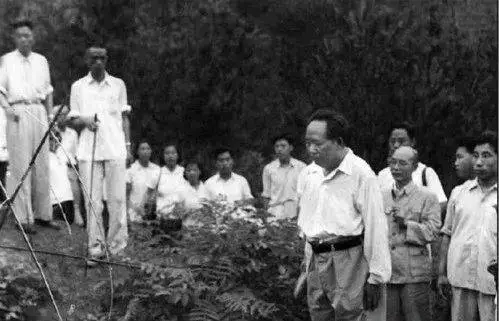

1959年6月25日,毛主席回到阔别32年的家乡。第二天一大早,毛主席就醒了,将李银桥叫过来,说:“回来了,第一件事,我想到二老的坟前看看,给他们祭拜一下。”由于事发突发,工作人员没来得及准备,便折了些松枝当成花圈。

毛主席接过花圈,轻轻地放在坟头上,肃立默哀,然后深深地鞠了三个躬,充满深情地轻声说:“前人辛苦,后人幸福。”毛主席的眼泪忍不住地在眼眶中打转,喃喃道:“娘,我一个人回来了!”

随行地委书记看到毛主席神情十分悲伤,便走到毛主席身边说:“主席,您看要不要把您父母的坟修缮一下,建个墓园吧。”

毛主席听罢摇摇头说:“就这样,别动了,以后每年清明节,你记得替我来给父母扫扫墓就行了。”

当天晚上,毛主席和罗瑞卿聊天的事后还专门提到:“我们共产党人是唯物主义者,不信鬼神,但是生我者父母,教我者党、同志、老师、朋友,这还得承认,我下次来还要去看他们。”

开国领袖毛主席不仅是孝敬父母的模范,在爱护弟弟妹妹方面己堪为人师。他的堂妹毛泽建从小过继给毛泽东父母作女儿,在毛泽东父母去世后又回到本家,15岁被卖到别人家当童养媳,受到恶婆婆粗暴对待。

1921年春,毛泽东回到韶山,将毛泽建接回家中并帮她解除封建婚约,带她到长沙女子职业学校读书,并加入中国共产党。经夏明翰介绍,考入衡阳省立第三女子师范学校,从此走上革命道路。

1928年3月,毛泽建参加朱德陈毅领导的湘南暴动,4月暴动部队开赴井冈山。毛泽建仍留在耒阳担任游击队长。5月初,在夏塘铺战斗中,不仅被捕,随后被井冈山的部队救出。但因身怀重孕及数处负伤,再度被捕。7月,毛泽建被转押到衡山女子监狱。在狱中一年多时间,毛泽建受尽严刑拷打,始终大义凛然。她坚信:只要革命成功了,就是万死也无恨。1929年8月20日,毛泽建在衡山马庙萍英勇牺牲,年仅24岁。

毛泽东一家满门忠烈,妻子杨开慧,儿子毛岸英,两个弟弟毛泽民、毛泽覃,堂妹毛泽建,侄儿毛楚雄。毛主席用他的人间大爱,书写了“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”壮丽篇章。

毛主席的孝悌之情感天恸地,万世楷模。

(作者系昆仑策研究院特约研究员、东方文化杂志社特约评论员;来源:昆仑策网【授权编发】,转编自“虚怀论语”微信公众号,修订发布;图片来自网络,侵删)