司马南:打农民的主意救楼市,不能不算后路账

国庆七天假期结束了。我发现这次放长假有很多人回老家,回家之后就看到老家出现的一些情况。

今天我们中国的很多村子到底变成什么样了?网上的信息都是比较碎片化的,但是从总体上来说,中国是个农业大国,中国现代化的根本问题是实现农村现代化。如果农村没有走上现代化,即便你制造再多的“飞地”(飞地,一种特殊的人文地理现象,指隶属于某一行政区管辖但不与本区毗连的土地。方言中也称为“瓯脱地”。如果某一行政主体拥有一块飞地,那么它无法取道自己的行政区域到达该地,只能“飞”过其他行政主体的属地,才能到达自己的飞地)。即便这些“飞地”已经达到超发达国家水平,也不能说中国就实现了现代化。

我最近读红色文化研究会刘润为先生的一篇文章,他讲了这么一个观点,我看到后很受启发。

关于农村现代化的问题,还记得当时周总理在人大会上提出要搞4个现代化,这里边就有农村现代化,工业、农业、国防和科学技术现代化都要搞,这是周总理的意思。

农村现代化太重要了,现在我们不是论证它重要性的时候,而是要如何实现农村的现代化。有人想了两个办法来“消灭农村”:一,把农业转移人口留在城市;二,把其他农业人口集中到一个新建的或者已有的城镇(这些年来有的地方一直在这么搞)。

我曾经做过一期节目,主要讲述了农村宅基地的问题。包括安徽凤阳、江苏南通等多个城市宣布,只要农民愿意放弃老家的宅基地,立马可以领一笔补贴进城买房,摇身一变成为“城里人”。有人可能说这不是好事吗,正好城里的房子卖不掉了,农民把宅基地换成5万块首付进城买房,双赢。可问题在于,这样一来,城里的房子确实是卖掉了,可他们有考虑农民进城之后的生活吗?后续每月的房贷、物业费、燃气费等支出,样样都得花钱,没有稳定的收入,让农民拿什么在城市中立足?

一切问题都很复杂,良好的愿望,基层领导的一个基本想象,然后照着蓝图来施工,这个就是现代化吗?

说实话,农民已经为这个国家付出很多了,但索取的并不多。某些人不能只顾眼前利益,盲目鼓励农民进城买房,影响国家乡村振兴大计。

刘润为先生认为在产业结构和社会结构深刻变革的阶段,创造一切条件让农业转移人口在城市中住得下、融得进、就得业、创得业,当然是顺应时代潮流的正确之举,但是不问青红皂白就一刀切地把农村人口赶出原来的农村,那就不是实事求是了。

中国乡下有多少人?现在少说有6亿农村人口,这6亿人口都能够全部城镇化吗?拆农家院盖高楼盖得起吗?按照一个人20平米的居住面积计算,需要建设120亿平方米,按每平方米2000元算,基本建筑成本需要24万亿元,这还不算其他的辅助设施。在可预见的未来,我们能够筹得出这样一笔款项吗?

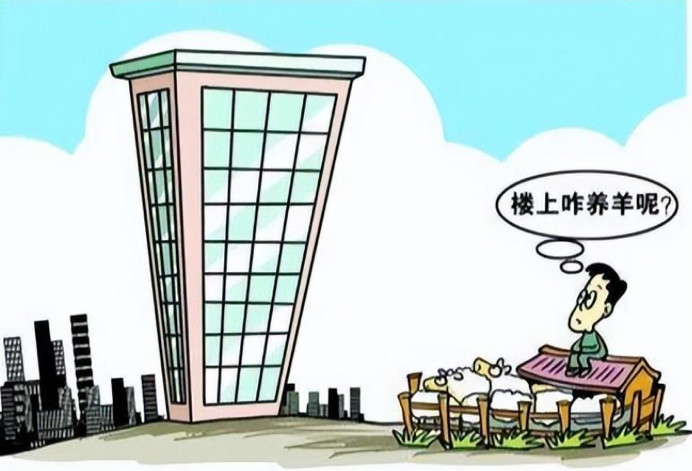

实际上,有些领导同志根本不考虑农民有没有钱去支付,也不看看本地的真实情况,就一心想着出风头、干大事,稀里糊涂地把农民往楼上赶。这种做法,已经带来了很多不好的后果。

例如,有的地方建设样板镇,农民住进楼房后没处养鸡,于是就在楼道阳台上养鸡,冬天缴纳取暖费困难致使水管冻裂,诸如此类,不胜枚举。

原来极为秀美的一个新镇,有的竟沦为一座荒寂的鬼城。更严峻的问题在于,倘若将原先的村庄统统拆除,乡间的所有历史文化遗迹、所有的乡风乡俗、所有的乡愁,皆消失无踪。

刘润为先生说了河北张家口的一个村庄,他说:“那个村庄现在还有战国时代的民房,你把它拆了盖楼房,从文化遗产角度来说,这是多大的损失?”

有人说这是新型城镇化,事实真是如此吗?有没有可能是一种片面的城镇化,有没有可能是扭曲的城镇化,有没有可能是一种破坏性的城镇化?农村现代化到底怎么弄?

中央提出来一个概念,叫做推动城乡发展一体化,什么叫城乡发展一体化?说通俗点就是工业有的农业也有,城市有农村也有,市民有的农民也要有,你有我有全都有,这才叫城乡发展一体化。

咱们常说不忘初心,不忘实现共产主义远大目标,如果我们实现了城乡发展一体化,那么过去我们常说的三大差别就能至少消灭三分之二,前景难道不是很美丽吗?

现在推动城乡发展一体化,离不开国家和城市的支持。现在我们已经建立了独立的完整的工业体系,让中国永远摆脱了落后挨打的命运,中国农民做出了太多的奉献和牺牲,但是他们无怨无悔,作为支撑中华人民共和国的脊梁,中国农民将赢得子孙后代永久的崇敬,这些话我们都可以说,但是还要说点实在的。

当下,中国经济实力迅猛腾飞,综合国力大幅提升,已然具备支撑城乡发展一体化的技术条件,且已经步入工业反哺农业、城市支持农村的发展阶段。国家持续加大对“三农”的投入,社会各界是否也应将党和国家的支农方针转化为自身的内在需求呢?

当然另外一方面的事实是中国农村太大,农民太多,单靠国家城市的支持也不可能实现现代化,即使实现了,长久保持也不容易,靠人不如靠己,最根本的还是要靠亿万农民自己创造历史的无穷伟力。

中国红色文化研究会的会长刘润为先生举了一个例子:周家庄,南街、兴十四、大寨、华西、东岭、花园、龙门、航民、进顺、方林、九间棚、周台子、黄营西……从京畿重地到西南边陲,从白山黑水到黄土高坡,从中原腹地到东南沿海,从江南水乡到雪域高原,到处都有这样的名村。

写到这儿,我突然现在初步有个想法,到这些村里边去走一走,把中国农业农村发展的好的样板样貌介绍给大家,有没有人支持我这么做?

【文/司马南,独立学者,知名社会评论家,红歌会网专栏学者。原载红色文化网,授权红歌会网转载】