张文木:半生回忆半生谢——退休后的人生小结

1957年5月27日我出生于陕西西安,学名张文木。父亲取名出自《庄子•人世间》,庄子在这篇文章中将树木分为文木和散木。文木是有用之木,散木是无用之木。文木因其有用,而夭于斧斤,散木因其无用而颐养天年。学者认为庄子在赞扬散木。我以为庄子的本意是有为与无为的统一。由于现实世界太强调有为,庄子才强调无为的好处。父亲取名时说:人还是要有作为的。 我小名叫望回。望,比也;回,颜回。孔子赞扬颜回“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回不改其乐”;说颜回的大智慧是“不违如愚”。我父亲说,可与颜回比比。我考上博士后,对父亲半开玩笑说∶大智若愚我不如颜回,但吃苦耐劳和安贫乐道的精神我不输颜回,相比之下,颜回还差个博士文凭。

我们这一代人是从读毛主席的书开始起步人生的。读小学时,社会上就“乱”了起来。学校基本没课上,图书馆也贴上封条。除了背诵毛主席语录和雷打不动的“天天读”外,学校就没有多少其他知识教育。在这样的大背景中,毛主席就成了我们这一代人的启蒙老师。毛主席的书,我读得早,记得也熟。

入中学后,学校已经复课了,图书馆也解禁,但毛主席对教育的影响还是第一位的。这时毛主席鼓励大家“认真看书学习”,学历史、学哲学、学马列主义。当时我一头沉下来“响应号召”,按当时流传的毛主席为青年人开的书目,读起书来。先读马列的书,转读范文澜的《中国通史简编》。范老的文章绝无八股气,极通俗,我从此受益于他的文风──当然,这也是毛主席在延安倡导的那种文风。那时学校课堂上考勤不严格,更没考大学这回事,我因此有幸脱了如今学生那么多的负担和压力。大量的阅读时间允许我可以有计划地读了几年书。由此我便结了书缘。

今忆起,觉得当时对我影响最大最深刻,同时也让我最受益的就是毛主席的书。毛主席的书使我在人生的启蒙阶段生发了理想和做人的主义;有了理想和主义(尽管当时还很蒙胧),就有了做人的根底和方向。我当教师的时候,学生常请我向他们推荐好书,每逢此时,我都会告诉他们:毛主席的书将使每个中国青年终生受益。

1975年,我响应毛主席“上山下乡”的号召,到陕西渭南大荔县插队锻炼。乡下生活苦,但我至今都觉得它是我一生收获最丰的年份。

初到农村,我抱着“改造中国与世界”的宏愿,为改变农村落后面貌,用仅有的一点积蓄为农民办沼气、搞夜校,其间有成有败,有快乐也有痛苦。与农民的交往使我知道了自己在世界中的位置,知道了知识人还应向人民学习。四年的苦辣酸甜,特别是其中那迎着剌骨寒风,披星戴月与千百万农民会战黄河大坝的经历,使我知道了中国的农村和农民;知道了农村与农民,从某种意义上说,就了解了中国。现在看来,我们那一代人的下乡经历是今天有些青年人无论如何也理解不出其珍贵的无形财富。

正是这一时期的坎坷,使我能够对后来读书工作,乃至爱情婚姻中出现的挫折坦然处之;正是这一时期农村生活的天然陶铸,使我养就了朴素的品质,朴素让我后来人生过的很充实;最后,还是这四年的农村磨砺,使我知道了国情,这种只有从生活,特别是基层生活学到的知识才使我得以在后来的社会动荡中保持冷静,冷静又使我在无常的生活变化中得以为人无愧,为己无悔,始终保持了作人的本份。而在人生的财富中,本分就占了一多半。

后排右1是文本作者

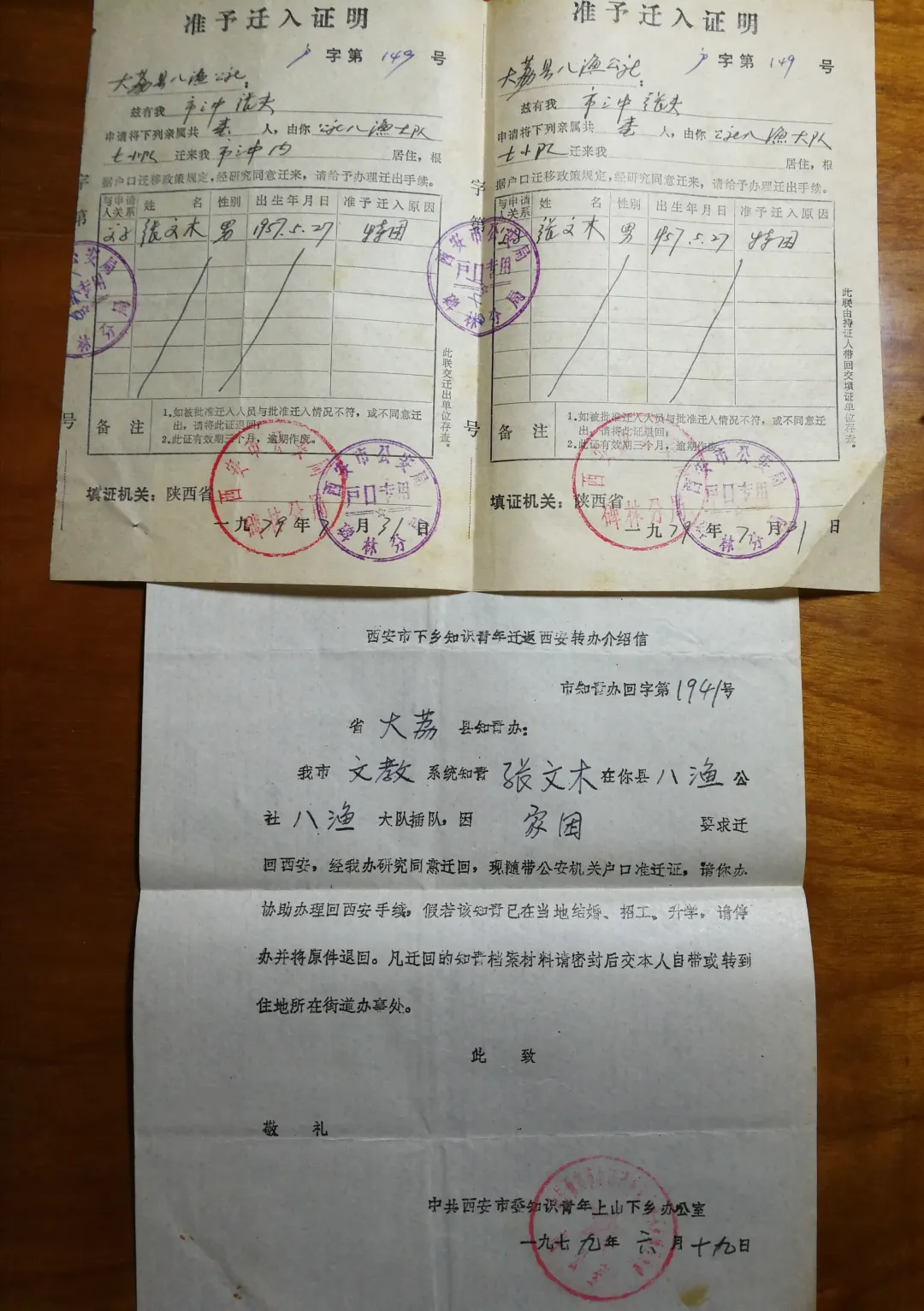

1978年,我上半年参加征兵,下半年参加招工考试。记得那年参军快戴红花了,不行了,后听说让人顶替了;招工考试差一分,如有那一分,我就到大荔县粮食局卖粮食去了。 结果,学习好的被招工走了,我这学习“不好”的用5个月的时间从ABC完全自学考上西北大学英语本科。记得考大学的同时,我父亲也在给我办下乡知识青年的回城手续,结果是我父亲同时收到返城批文和我的大学入学通知书。记得那天父亲左手是返城批文,右手是入学通知书,高兴极了。

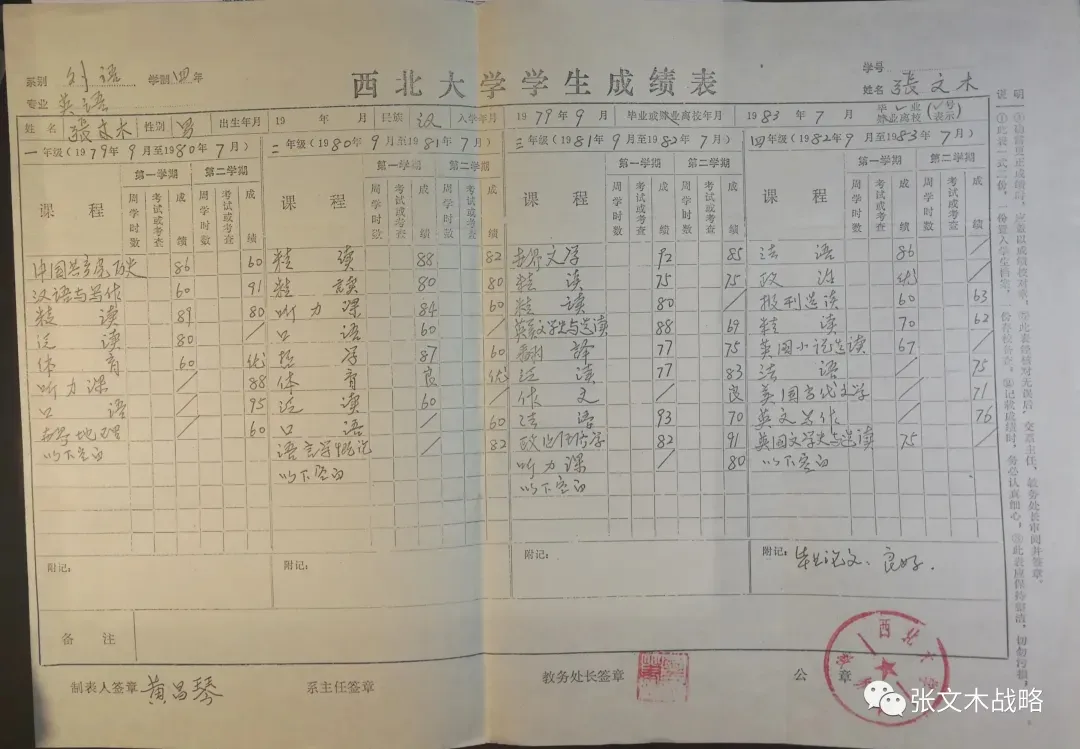

入学后,由于有四年下乡经历,我非常珍惜大学学习时间。整整四年,我基本都是晚上图书馆自习后再回教室学到12点多。过年也是除夕回家,初二返校读书。总的说来,成绩还好。

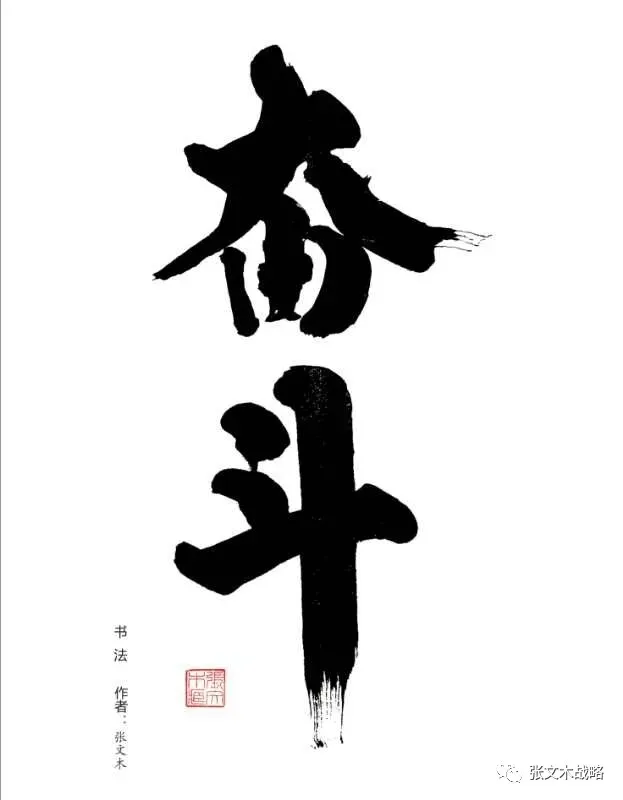

但是,我并不满足只学英语而没有其他专业知识,我开始旁听中文系的世界文学和历史系世界通史的课程。大学四年级时,我决定考西北大学历史系研究生。那年我信心满满,在宿舍写下“奋斗”二字,可视为自我鼓励。

这幅字发表在《上海交大学报》2017年第3期。

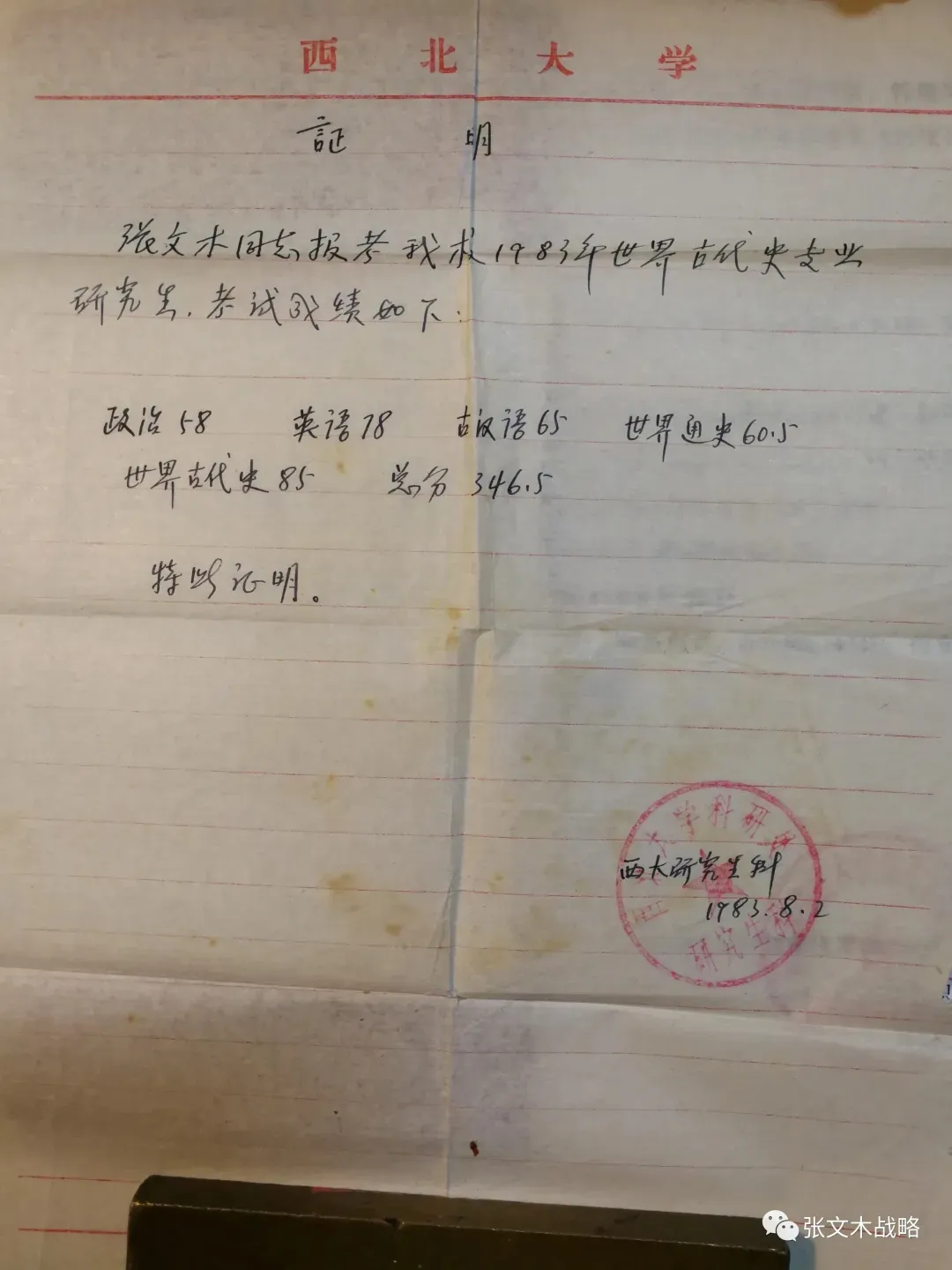

记得那年古代史专业就初录了我一人,可在面试时我被刷了下来。

当时外语系不支持跨专业学习。我在毕业时被分配到临潼县中学,一年后又下放到新丰镇,就是项羽给刘邦摆鸿门宴的地方,在一个技术学校教英语。那里的娃娃真的很朴实,让人难忘。学校只有四间教室,围墙高不过肩。记得很清,学校工会主席腰上挂着学校的许多公章。我是本科生,算是分到一间十几平方的住房。上班第一天,回到房间拉被子休息,被子里竟跑出一窝小老鼠。

乡下学校一年放四次假,学习时间富裕。1984年我写了13万字的《宏观信息论》,手稿现在还压在我的书柜里。《资本论》《爱因斯坦问答》等书也是这一时期读的。下面是当年写的一篇日记,其愈挫愈奋的心情跃然纸上:

我一天都在写作,写我的《宏观信息论》,下午出来散步,我漫步在不平的小路上。路边是奔跳的小溪,小溪两边是簇簇秋草。风儿使劲地吹,小草翻动着落日的光,彩色的光。我心情抑郁,壮怀激烈:我在骊山脚下四方漂泊,可我不忘少年抱负;我放眼远望天上腾空雄奔的大云,幻想何时才能那样掀起历史的大浪;我凝视眼前这遍地秋风,但愿我也能驰骋沙场……少年啊少年,少年并没有忘却当年的文字激扬,少年并没有意志颓废,他多么想再振华夏声威,报效这爱国心肠……我慢慢地走着,只有小溪和小草理解我的心,小溪欢腾地随行,小草热情地歌唱,我俯视着它们,仿佛它们都是我的将士,瞬间,我眼前晃动着百万大军,待我调令……我知道这是幻觉,我却激动地与小草握手,与小溪同行,我真不愿与它们告别。

1985年我考上天津师范大学研究生班,专业是科学社会主义。此前读了爱因斯坦和自然辨证法。这促使我一直在思考宇宙问题。思考这些问题的人在同学中基本属于“疯癫”类了。记得有天晚上散步时我问自己:既然人的认识是无限的,那为什么人至今也不知道自己脑袋的背面是什么样的——通过镜子看到的只能是间接的认识,间接的认识只能接近真实但不是真实。由此我又问:宇宙的后面是什么?我只能知道宇宙后面还是宇宙。这样就打破了牛顿、爱因斯坦的单环宇宙,提出群环共构的宇宙的构想。于是我一气写出《群环共构的宇宙》,三十多年后这篇文章得以发表。这是我唯一的一篇天体物理学的随笔,其中的思考恰恰产生于天津读研期间。

2019年《太平洋学报》第10期发表我1985年写的《群环共构的宇宙》。

那真是一段激情燃烧的青春。文章不长,但其思维深刻的程度,今天读来仍让我吃惊,我都不知这是怎么写的。

1987年我研究生毕业从天津来到杭州,到浙江财经学院任教,天津老师介绍一位杭州姑娘,谈了几天就谈成了媳妇,当月领证。也算闪婚,可这一闪,就是一生情。

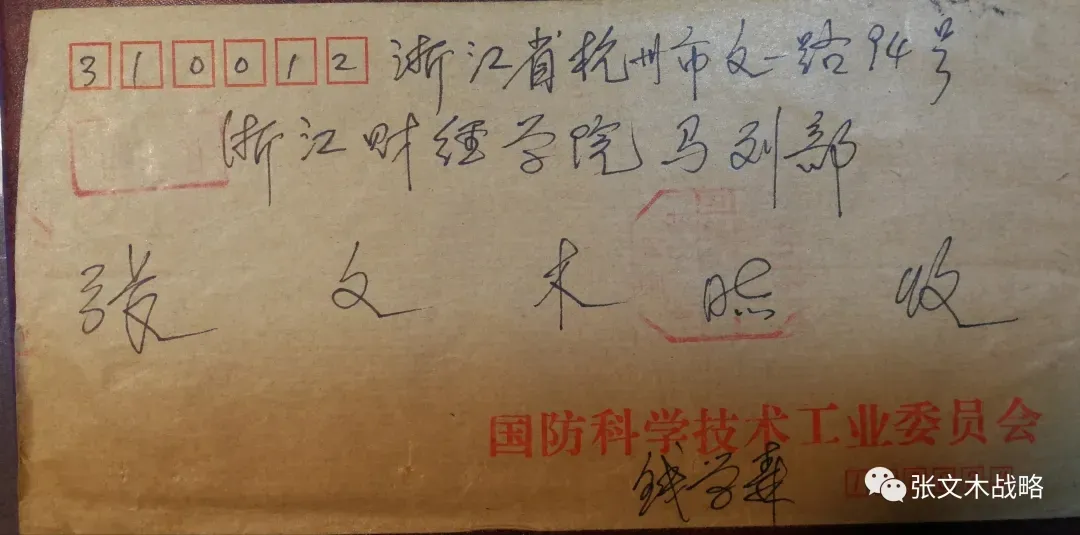

1989年我就信息战问题思考成文《迎接新世纪的挑战:21世纪国防新思维与中国对策》,我把文章寄给钱学森并得到钱老的回信。

记得写这封信并收到钱老回信之后,有一位同事,也是好心,觉得我书呆子气重,不灵光(杭州话,机灵的意思),当面指着我,断言十年内我将一事无成。我无言以对。因为我是天津师范大学毕业的研究生,人家是复旦级别名校毕业的研究生。当时我俩的名义差距可能就是乌龟和兔子的距离。

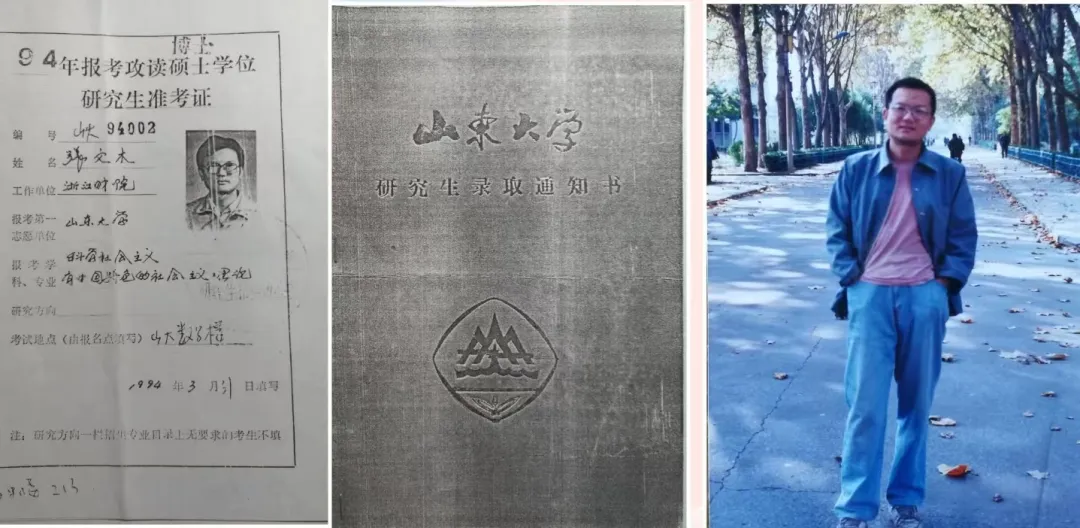

当时杭州没多少学术氛围,大多数人不太理睬这类“没花头”的事。因此我决定北上。1994年考入山东大学读博士。

1997年,博士毕业被分配到北京做国际关系与国家安全研究。

我一生没当过任何级别的干部,也没当过这“江”那“河”的学者。我的研究员职称是五十多岁时评上的。从教以来没当过硕导遑论博导,就是发表的文章多,出的书多,涉及领域广泛。没申请过重大课题,有一个课题是一家单位专为我设的,人家让我写两万字,我一下写了150多万字,这就是那部《全球视野中的中国国家安全战略》(上、中),课题费没用完,剩余部分也还给人家了。这部著作获得了2006年国家新闻出版署“三个一百”出版工程奖,2020年收入《张文木战略文集》第五、六卷。

我人生有太多的失败,今天看来,都是天意:老天不让我走的路都是对我不好,对国家民族也是不利的路。 20世纪80年代,我大学毕业前许多同学劝我考托福出国,今天看来没去是对的。大学毕业后,也曾试着涉足商海,性格使我很快回到学校读书。2016年,美国海权论之父马汉曾执教的海军战争学院请我开会,除了来回机票等条件,他们知道我尽管英语本科毕业却不爱说英语,还说给我配翻译。对此,我感谢后秒拒。

吉人天相。我博士毕业来北京,天赐我住在这么好的小院读书做学问,让我还能做出了符合中国国情的国家安全理论。在我六十岁花甲年,五部委审读同意,国家新闻出版署批复同意安排出版以我名字命名的十卷本《张文木战略文集》,六十三岁退休时这套文集由山东人民出版社出版。

我一生多在学校教书。现在与我同龄的人都退休了。当年的同事许多都分道扬镳了,我则选择与祖国的命运同行。是盈是亏老了才能看明白。正是:

明月不负好教师,

种瓜得瓜花甲日。

浮生不计吃亏事,

赢亏明白在老时。

一生感谢的人除父母外就是我夫人和我弟媳,我夫人陪我一生助我事业,我弟媳为我西安父母送终,代我尽大孝。

感谢山东,我在山东大学读的博士,山东人民出版社出版了我的绝大多数作品及《张文木战略文集》,山东既是中华文化的福地,也是天赐我的福地。

回顾一生,除了自己努力外,总觉得老天也在眷顾着我,在我人生最困难的时候总会出现柳岸花明。今回忆,要不是天助,仅凭个人努力是做不出这些成绩的。后悟出这个“天助”就是中国和中国的事业,就是这个伟大的新时代。我一路走来,不受诱惑,实事求是,宁可终生被边缘,也要始终“站在历史正确一边”,结果我选对了人生的方向。

谢天谢地!

感谢中国!

感谢时代!

不求,上进;求之,不得,人生辩证法到老了才能觉悟。我将无我,不负这个伟大的时代!正是:

国事已陈可对天,

文章不争自风流。

潮起潮落石不动,

文也木也春与秋。

《张文木战略文集》(10卷),山东人民出版社2020年出版,这年我正式退休。