郭松民:若马锡五遇到此案…

“一切司法争议,根本上说,源于人民性的丧失。”

01

—

日前,受到广泛关注的山西大同“订婚强奸案”二审宣判了。

我们国家实行的是两审终审制,二审之后,判决就生效了。

所以,二审应该有很高的权威性。即,不仅要在法律上无懈可击,在舆论上,在民间普遍认同的“天理”、“良心”中,也都应该得到支持。

只有这样,法律才会得到公众的敬畏,法官才会受到尊重,司法审判才能起到定纷止争的效果,社会才会和谐,每个公民的权利与幸福,才可能得到保障。

但“订婚强奸案”的终审判决,显然并没有达到这样的效果——争议不仅没有消除,反而变得越发严重。

简言之,性别对立更加尖锐了。

相亲、恋爱、订婚、结婚……不再意味着浪漫、甜蜜、安全感等等,而变成了货真价实的男女博弈、男女战争。

这里,最致命的一点,就是通过这次判决,“性同意”的概念被极度凸显了。

《中国妇女报》曾经罗列出九种不同意(下图)。其实如果想继续罗列,发扬烦琐哲学精神,搞一千种也不难。

尤其是第九种,“同意可以撤销”,不能不让人联想起绞索下那块看上去很坚实的活动踏板,或者埋设好的、挂了弦的地雷上方软土中那个看上去完全无害的脚印。

“性同意”这样一个法律概念,进入到已经订婚的“准夫妻”之间,甚至进入到已经受到法律保护的夫妻之间,必然会使这种原本应该是最亲密的男女关系,变成极度凶险的“化冻中的沼泽地”——看起来长满了芳草,绽放着鲜花,如此迷人,但如果贸然踏上去,则定会陷入“致命诱惑”。

按照这样的趋势,“性骚扰”这个概念,以后会不会也透过司法渠道进入到恋人、夫妻之间呢?

如果真到了这一天,恐怕就只能取消一切恋爱,一切婚姻了。

对于“订婚强奸案”,我无意对已经生效的判决再做出我自己的判决,只是想提一个问题:席某某和“受害人”,经过长达三个月的恋爱,最终同意订婚,这个漫长的、繁复的过程,难道完全不包括“以身相许”的默认吗?

如果包括,则以“强奸”定义席某某的行为,是否武断?如果不包括,那么,恋爱与订婚又意味着什么呢?难道仅仅是一份纯粹的经济契约?

02

—

二审判决之所以使社会的扰攘和撕裂更加严重,在我看来,和不加批判地接受西方的司法理念,并迎合已呈颓势的“白左”价值观有关。

西方的司法理念,其哲学基础是形而上学,即用孤立、静止、片面的观点看世界,对“权利”做绝对化理解。

而辩证法则要求用历史的、联系的、发展的眼光看问题,并把“权利”从绝对化的神坛上请下来,还原到历史、文化、现实生活的情景之中去行使、去理解。

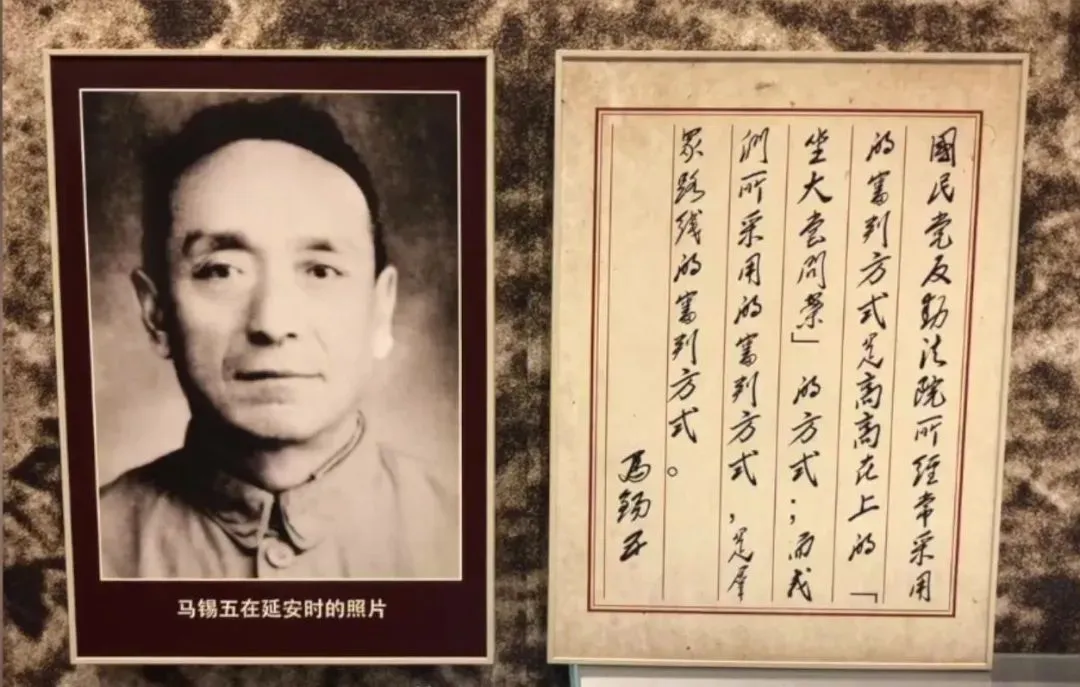

事实上,我们本来有自己独创的、建立在唯物辩证法基础上的司法传统——马锡武审判方式。

这个传统完全可以有效地解决类似“订婚强奸案”这样的问题。

马锡武是老革命,早年参与创建陕甘宁边区,四十年代出任陕甘宁边区高等法院院长。任职期间,他运用毛主席的群众路线思想指导审判工作,创立了著名的马锡武审判方式。其主要内容是简化诉讼手续,实行巡回审判、就地审判。在审判中依靠群众、调查研究,解决并纠正疑难与错案,使群众在审判活动中得到教育。

马锡武审判方式包括三个有机联系的步骤:查明案件事实;听取群众意见;形成解决方案,说服当事人接受。

马锡武曾经审判过一起著名的案件。

有一次在马锡五到华池县检查工作,遇到一个女青年拦路告状。

这个女青年叫封芝琴,自幼由父母包办与张金才之子张柏订婚,到1942年封芝琴长大成人,曾与张柏见过面,双方都很满意。但她的父亲封彦贵为了从女儿身上多捞“彩礼”,便与张家退了亲,准备将封芝琴卖给庆阳的财主朱寿昌。

张金才知道后,纠集了亲友二十多人,深夜从封家将封芝琴抢回与张柏成婚。封彦贵告到司法处,司法人员未经周密调查,以“抢亲罪”判处张柏与封芝琴婚姻无效,张金才被判刑六个月。

判决公布后,张家不服,封芝琴也不服,便拦路告了状。

马锡五掌握了基本案情后,又了解了封芝琴的态度,“死也要与张柏结婚”。

在广泛听取了群众意见后,马锡五召开群众性公开审判大会,作出如下判决:

一、张柏与封芝琴的婚姻,根据婚姻自主的原则,准予有效;

二、张金才深夜聚众抢亲有碍社会治安,判处短期徒刑,对其他附和者给予严厉批评;

三、封彦贵以女儿为财物,反复出售,违犯婚姻法令,判处劳役,以示警诫。

这样的判决,合情合理,非常恰当,群众听后十分称赞,热烈拥护,胜诉者封芝琴儿和张柏更是皆大欢喜,各方当事人也无不表示服判,后来边区文艺工作者以此事为素材,编写了鼓词《刘巧儿团圆》和剧本《刘巧儿告状》,以后又改编成评剧《刘巧儿》。

如果用马锡五审判方式对标“订婚强奸案”,我们就会发现,在后者中,“听取群众意见”是完全没有的,我们只看到了司法精英的高高在上与自鸣得意,至于“形成解决方案,说服当事人接受”恐怕也是没有的,而令各方心服口服的“服判”,就更没有了。

马锡武审判方式的本质是坚持司法的人民性。

现代法律是形式上公正的法律,强调程序正义,不考虑实质正义。马锡武在审判中坚持走群众路线,相信群众、依靠群众,使司法审判能够有效维护人民利益,实现实质正义,进而弥补了现代法律的不足。

如果“订婚强奸案”到了马锡五案头,他会怎样判决?我们无从得知,但有一点可以肯定,他一定会走到当事人所在的村庄,广泛听取乡亲们的意见,而绝不会关在房子里“自由心证”。

一切司法争议,根本上说,源于人民性的丧失。

“订婚强奸案”的判决所导致的社会撕裂,再次提醒我们:现在,是到了跳出僵化的西式法律迷思,回归马锡武审判方式,回归司法人民性的时候了。

【文/郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号“独立评论员郭松民”,授权红歌会网发布】