羟氯喹和中医药的隐形PK,结果亮了

1

羟氯喹的今生

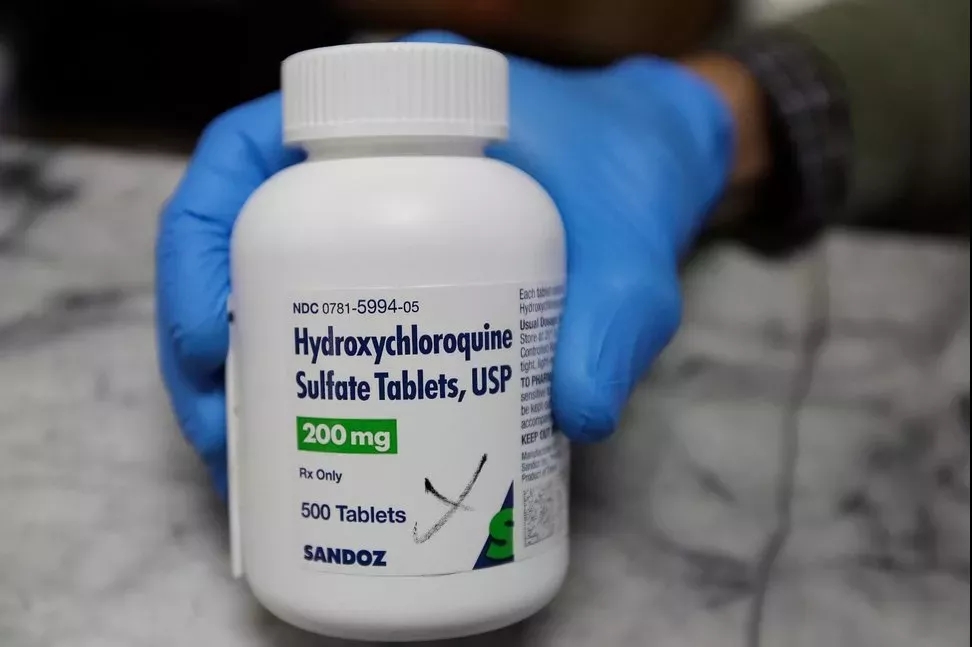

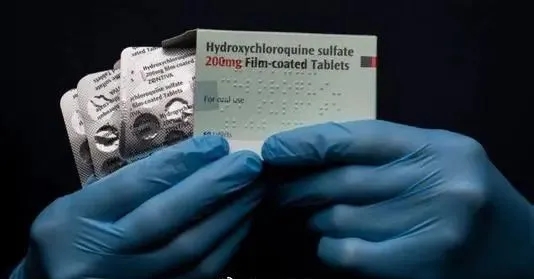

羟氯喹是一种治疗疟疾、类风湿性关节炎、红斑狼疮的药,由世界十大制药公司之一的瑞士制药赛诺菲公司生产,1955年在美国上市,目前已经在70多个国家获得批准上市。

美媒报道,当地时间5月18日,美国总统特朗普自称,为预防感染新冠病毒,他已服用羟氯喹超过一周时间。

看来,特朗普仍然想塑造羟氯喹新冠有效药物的形象,为此不惜“以身试药”。这已经不是特朗普第一次带货了,但事实证明,迄今为止,有关新冠的特朗普“直播带货”没有一次不翻车的。

人民日报消息称:5月20日,世卫组织召开新冠例行发布会,世卫紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示,到目前为止,尚未发现羟氯喹对治疗或预防新冠肺炎有效。实际上,恰恰相反,许多机构已就该药物的潜在副作用发出警告。

尽管如此,为何特朗普还是不遗余力地推荐羟氯喹呢?答案一定不是这款药物真的有效,而是因为这种药物关联着自己的股票和生物制药的名声吧。

尤其是对比太平洋西岸那个有14亿人口、8万多新冠患者的国家手里,还掌握着一种独门绝技和杀手锏——中医药,羟氯喹甚至瑞德西韦都差得太远。

2

羟氯喹的前世

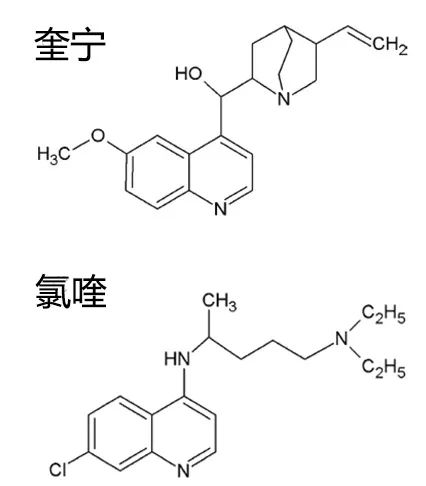

17世纪30年代,西班牙人在秘鲁发现金鸡纳树皮能治疗疟疾。1820年,法国药学家分离出金鸡纳树皮的主要生物碱——奎宁,但奎宁并不能完全治愈疟疾,副作用也比较明显。19世纪中期英国学者将金鸡纳树种子带到印度尼西亚的爪哇岛大面积种植,第二次世界大战期间,日本军队占领了印尼,使世界失去了天然奎宁的供应。

1934年,德国科学家合成了一种新的喹啉类抗疟药——氯喹,随着临床的广泛应用,这些药物在发挥治疗作用的同时也存在严重的毒副作用,并且由于长期大量使用氯喹导致部分疟原虫产生了耐药性,氯喹的抗疟疾疗效也急剧下降。

1944年,科学家在氯喹的基础上用羟乙基替代乙基,开发了一种新型抗疟药——羟氯喹。

较之氯喹,羟氯喹的毒副作用明显减少,但仍然有明显的毒副作用:长期使用羟氯喹应注意监测如下不良反应——包括眼毒性、胃肠道反应、皮肤损害(包括色素沉着)、药物诱发性的肌病、神经系统损害、心肌病、心律失常等。而心脏骤停是致命性不良反应。

抗疟疾药物奎宁的“后辈”还有沃尔特瑞德研究所生产美尔奎宁,进入市场后改名甲氟喹。

60年代越南战争,当地的疟疾似乎可以抵抗任何药物的疗效,军队大批死亡,越南向毛主席求救,毛主席决定伸出援手,定下了始于1967年的“523项目”。当时的研究人士兵分两路:一组人在已知的4万类化学品中筛选;另一组人研究传统的医学文献,派人到农村地区,向当地中医询问治疗发热的秘方。

与此同时,数千名陷入越南战争的美国士兵也感染了疟疾,甲氟喹就是那个时候为解决美士兵的疟疾而研发的新药。但是奎宁以及它的“后辈”尽管有强大的效果,但也有严重的副作用,比如噩梦和妄想。这些副作用太可怕,以致于一些美国士兵宁可感染疟疾也不服用这种药物。

3

在中医药经验启发下研制出的青蒿素

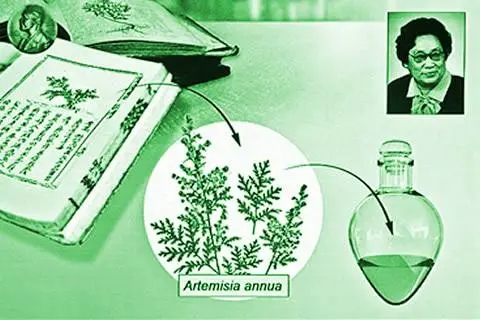

但是,在中华医药经验启发下研制出来的中国的青蒿素却打破了奎宁强大副作用的噩梦。

公元前168年的一块墓碑上提到了一种草药——青蒿,在后来几个世纪的古代文献中都有提到,包括1798年的《季节性发热之书》。农村的中医大夫发现了青蒿,也就是西方所谓的黄花蒿,一种叶子细小、开黄花、带有清香味的蒿尾植物。在50年代,中国部分农村地区饮用青蒿茶来抵抗疟疾。

东晋中医名家葛洪(公元284-364年)流传下来的《肘后方》中提到,浸泡在冷水中的青蒿可以治疗发热。这一信息给了屠呦呦老师很大的启发,并最终成功地中药青蒿中提取出青蒿素。

起源于“523项目”的青蒿素药品,治疗疟疾见效快、副作用小,用药后95%以上的病人都能治愈,并且,青蒿素价格较奎宁低,使用也方便。如今以青蒿素类药物为主的联合疗法已经成为世界卫生组织推荐的抗疟疾标准疗法,中国作为抗疟药物青蒿素的发现方及最大生产方,在全球抗击疟疾进程中发挥了重要作用。

4

结语

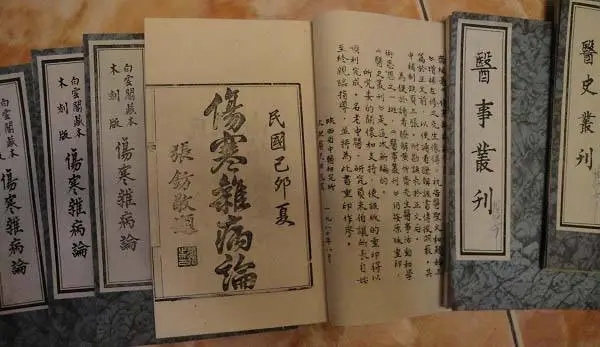

根据世界卫生组织统计,西药产生(上市为标准)过1万多种药品,但90%都在使用中淘汰了。使用能超过100年的西药,简直难找,而中医药的许多方子,从《黄帝内经》、《伤寒论》到《本草纲目》,一口气就用了几千年、几百年。

《国家药品不良反应监测年度报告》由国家药品监督管理局发布,是我国该领域最权威信息。2019年的年度报告已于2020年4月10日发布。2019年的统计显示:按照来源类别统计,化学药品占84.9%、中药占12.7%、生物制品占1.6%,无法分类占0.8%。也就是说,药物不良反应事件西药占据绝大多数。

不管是非典还是新冠肺炎大流行的2020年,欧美国家至今没有寻找到能经得起临床验证的有效药物,而中国中医却依靠古老的《伤寒论》等经典,一边救治患者一边研发出了有效的“三方三药”,成功夺取了战疫的阶段性胜利。

特朗普“自欺欺人”般地力捧羟氯喹,收获的只能是世界人民的嘲笑。而这场隐形的“PK”赛,结果却是显而易见的。