秦明:文人为什么痛恨毛主席?从鲁迅身上能找到答案

上个月毛主席诞辰127周年之际,一篇题为《文人为什么痛恨毛主席?》的旧文在网络上重新流传开来。

当时正值电视剧《大秦赋》上映,引发文人墨客们对毛主席又一轮“指桑骂槐”的诋毁,“痛恨”一文的再度流传也算是歪打正着的回应。

“文人为什么痛恨毛主席?”这个问题虽然犀利,反映了一种普遍存在的状况,但也有“一竿子打翻一船人”、以偏概全的嫌疑。

毛主席说,“在阶级社会中,每一个人都在一定的阶级地位中生活,各种思想无不打上阶级的烙印。”

作为不同阶级思想和文化传播使者的文人就更不例外了。“痛恨毛主席”的文人多,只能说明文人大多不是真正站在劳动人民的立场。

笔者在以前的文章里曾经谈过,自由派文人喜欢炒作“鲁迅活着会怎样”的命题,借鲁迅先生来攻击毛主席,这其实是因为他们没有真正了解鲁迅先生——一个跟毛主席一样真正彻底站在劳动人民立场的人。

笔者的一位朋友曾在文章中这样概括鲁迅先生的事迹:

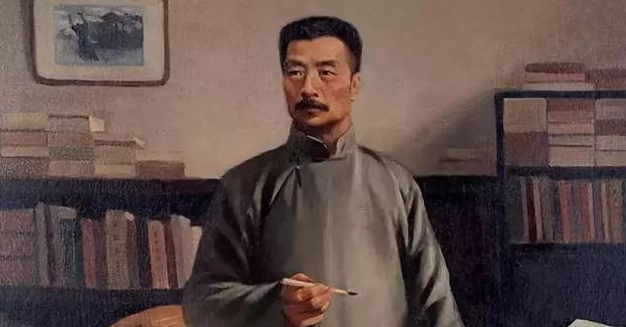

作为中国现代文学革命的主将,作为一名坚忍、无畏的文坛猛士,鲁迅先生以手中的如椽巨笔为中华文化开拓出一片全新的天地,并因之而升华为民族之魂。

无论是学洋务,还是学医,抑或是从事文学创作,鲁迅先生都始终心忧黎庶,始终心系故国,始终心怀天下。他曾屡次遭逢人生的困厄,曾深味人间的寂寞、凄凉,也曾在革命征途之中困惑、彷徨过。可是,他却从来没有消沉过。

自弃医从文以后,鲁迅先生便笔耕不缀,逝世前两天还在撰文,留下了近七百万字的作品和译著。如同眉间尺、宴之敖者一样,鲁迅先生是一个埋头苦干、拼命硬干的人。

无原则,软骨头,随波逐流,缺乏应有的气节——这是古今文人的通病。鲁迅先生从不在大是大非面前隐瞒自己的观点,他是一位真正的“敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血”的“猛士”。

面对那些草菅人命的屠夫,面对那些为虎作伥的走狗,面对那些愚昧无良的庸人,鲁迅先生总是能够挺身而出,毅然决然地向他们投出明镜,投出标枪,投出匕首。十分幽默的鲁迅先生却自嘲说,“我其实不能幽默,动辄开罪于人。”

正如毛主席的评价,“鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨。”

但是,关于鲁迅先生,最最根本的一条,自杜甫以来,有几个文人如鲁迅先生一般心念苍生、体恤万民呢?

曾毫不留情地批判过国人劣根性的鲁迅先生,在一些人的心目中,他是冷酷、尖酸、刻薄、阴毒的代名词。然而,我们从鲁迅先生的字里行间、从他生活的点点滴滴,怎能读不出他对劳动人民、对青年、对亲友真挚而热烈的感情呢?正所谓爱之深,责之切。

在《狂人日记》中,鲁迅先生愤怒地抨击吃人的礼教——那些被吃掉的,首先就是被侮辱与被损害的底层民众。千百年来,无涯过客们对此熟视无睹,他们根本就不把这些卑微的人当人看。

在《一件小事》中,鲁迅先生在无情地解剖了“我”因自私自利而显得渺小的灵魂之时,还不忘歌颂人力车夫光明磊落、勇于担当、关心他人的高大形象。

在《故乡》中,鲁迅多方面为我们刻画了中年闰土的形象:脸色灰黄,皱纹堆垒;着一件极薄的棉衣,浑身瑟索着;说话吞吞吐吐,迟钝而麻木;对“我”恭恭敬敬,直称呼“我”为老爷;寄希望于神灵,悲哀而又痛苦地承受着生活的重担——这分明是对旧中国农民悲惨境遇的深切同情和高度关注。

在《论雷峰塔的倒掉》中,鲁迅先生对白娘子的际遇则深表同情,并为古塔倒掉、白娘子翻身解放而感到欢欣鼓舞;在《药》中,鲁迅先生一面表达对秋瑾这样的女革命者的敬意,一面表达对旧革命脱离群众、没有发动起群众的惋惜;在《祝福》中,鲁迅先生刻画出了祥林嫂这样一个善良、质朴、勤劳却又终生与“厄运”相伴的农村妇女形象,表达了对旧秩序的愤怒与痛恨……鲁迅先生就是这样时刻地关注着广大最底层妇女的命运。

荆有麟在《鲁迅回忆断片》记述了一个情节:“北大旁听生冯省三,有一天跑到鲁迅先生家里,向鲁迅先生床铺上一坐,将两脚跷起说:‘喂,你门口有修鞋的,把我这双破鞋,拿去修修。’鲁迅先生毫不迟疑的,将冯省三的破鞋,拿去修好后,他还为他取回来,套到他的脚上。可是,冯省三连谢都没有说一句,悻悻地走掉了。鲁迅先生在每提到这件事时,总是说:‘山东人真是直爽哇!’”

“开口青年,闭口也是青年”,这样的青年原本不值得鲁迅先生这样去帮助的,但鲁迅先生从为对那些愿意追求进步青年人失去耐心、平等、真诚、友善与帮助。

某大学生曾写有一部改编自《红楼梦》的话剧剧本,向鲁迅先生求助,鲁迅先生阅后非常喜欢,立刻写了一封信将剧本推荐给一家上海的出版社;曾有一位化名“颜黎民”的青年给鲁迅写信,向他求教,暮年的鲁迅先生便在卧病之余从繁忙的工作中抽出时间先后给他回了两封信,认真地从多方面指导了他;来自东北的女青年萧红早年经历坎坷而又富于才情,当还是小人物的萧红把精心创作的小说《生死场》推荐给鲁迅先生以后,鲁迅便为之写下热情洋溢的序言,大力加以推荐……

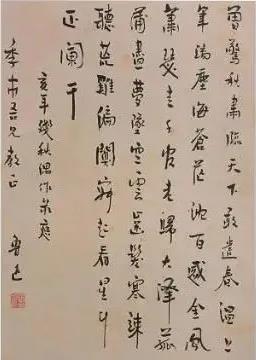

1931年1月,当柔石等五位青年革命作家锒铛入狱之后,鲁迅先生面对白色恐怖的重压,为五名青年四处奔走、寻求救援;在获悉五名青年喋血龙华之后,鲁迅先生悲愤地写下了这首无题诗作:

惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。

梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。

忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。

吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。

30年后的1961年,毛主席在鲁迅先生诞辰80周年之际,写下了《七绝二首·纪念鲁迅八十寿辰》纪念鲁迅先生:

其一

博大胆识铁石坚,刀光剑影任翔旋。

龙华喋血不眠夜,犹制小诗赋管弦。

其二

鉴湖越台名士乡, 忧忡为国痛断肠。

剑南歌接秋风吟, 一例氤氲入诗囊。

这两首诗最早公开发表在中央文献出版社1996年9月出版的《毛泽东诗词集》。毛主席罕见地用诗词论及鲁迅先生,展现出了一位战士兼诗人与另一位诗人兼战士的灵犀相通。

“五四”前后,毛主席就读过不少鲁迅先生的文学作品;红军长征到达延安后,毛主席聚书渐多,收罗鲁著更广。1938年《鲁迅全集》出版不久,毛主席便求得一部,从此阅读更全面,对鲁迅的兴趣也经久不衰。他后来对鲁迅先生的种种评价,可谓厚积薄发,水到渠成。

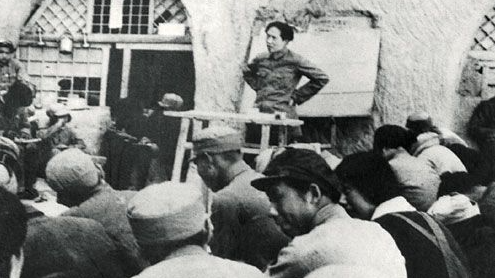

1937年10月19日,毛主席在陕北公学纪念鲁迅逝世一周年的大会发表演讲,将鲁迅先生誉为“中国的第一等圣人”,称“孔夫子是封建社会的圣人,鲁迅是新中国的圣人”;毛主席在1940年的《新民主主义论》中进一步指出,“鲁迅是中国文化革命的主将”;《在延安文艺座谈会上的讲话》中,毛主席说,“中国革命有两支军队,一支由朱总司令指挥,一支由鲁总司令指挥”。

鲁迅先生与毛主席,一个是文化革命的总司令,一个是人民革命的领袖,他们其实是“同一类”人——始终站在被剥削、被压迫的劳动人民立场,始终站在无产阶级立场,始终站在受苦受难的中华民族立场,旧中国的新生与希望在他们之间星火相传。

也正因为他们是同一类人,“一个都不宽恕”的鲁迅先生,在他生前身后都遭到诋毁谩骂,他却依然“横眉冷对千夫指”;继续革命的毛主席同样遭到敌人无尽的痛恨,他却豪迈地说“让那些内外反动派在我们面前发抖吧”。

鲁迅先生的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,被毛主席当作了共产党人的座右铭;这两句诗也因为毛主席的推介,而被后人广为知晓。

正因如此,“文人为什么痛恨毛主席”——这个看似以偏概全的问题也就不难得到回答。

同为“文人”的鲁迅先生是一面镜子,生动地照出了那些反毛文人们的自私与猥琐——他们在文字里摆出一副“悲天悯人”的架势,却难掩骨子里对名望、金钱和个人待遇的渴望。而对于这些自私自利的小人来说,鲁迅先生之“刻薄”、毛主席之“寡情”,足以令他们胆寒。

毛主席1961年写下的两首七绝,与前述公开发表的评价一脉相承,却又在形式上有所区别——不是以口语演讲和白话论文表达,而是以旧体诗词叙之,“以诗会友”,更彰显出独特的感性魅力与私人色彩。“我与鲁迅的心是相通的”——这绝非一句妄言或恭维之词。

毛主席对于鲁迅先生的诗作非常欣赏和熟悉,以至于到了信手拈来的程度。1975年秋,眼科医生唐由之为毛主席摘除白内障。为了让医生放松情绪,毛主席与他闲聊起来,当问及姓名后即笑着说:你这名字是从鲁迅的诗句来的吧?随即以抑扬顿挫的湘音吟诵起来。唐由之一时反应不过来,于是请求毛主席将此诗写下来。毛主席就在几乎失明的情况下,随手撕下的工作手册散页,用铅笔写下了鲁迅先生的七绝《悼杨铨》:

岂有豪情似旧时,花开花落两由之。

何期泪洒江南雨,又为斯民哭健儿。

鲁迅先生的这首《悼杨铨》作于1933年6月21日,杨铨与鲁迅同为上海民权保障同盟执行委员,杨铨虽为国民党员,却因为反对蒋介石的独裁统治在1933年6月18日惨遭国民党特务暗杀于上海。《悼杨铨》全诗跌宕起伏,一咏三叹,极富感染力,但鲁迅先生的这首诗和一般性的悼亡之作不同的是,整首诗除使用“健儿”一词称颂亡者之外,主要是写诗人自己的心境和感情。全诗先抑后扬:前两句“豪情”之锐减,完全是因为压迫无比惨烈、社会极其黑暗,用鲁迅先生自己的话来说就是,“血是流得太多了”《南腔北调集(守常全集)题记》;后两句笔锋突然一转,豪情再度昂奋,更加焕发。

一面要迎着反动派的重重重压,一面还要提防身边的冷枪暗箭,鲁迅先生从1927年10月移居上海到1936年10月病逝这段时间里,所处环境之险恶、恐怖之惊人不难想见。

1935年秋,好友许寿裳见鲁迅先生,此时的鲁迅已经卧病在床。次年,鲁迅先生病逝,许寿裳作《怀旧》追思1935年见面的场景,此时的鲁迅先生神色已经极为疲惫,不愿动弹,两只小腿“瘦得像败落的丝瓜”。

鲁迅先生赠给许寿裳一首《亥年残秋偶作》,这是鲁迅先生平生所写的最后一首诗。诗曰:

曾惊秋肃临天下,敢遣春温上笔端。

尘海苍茫沉百感,金风萧瑟走千官。

老归大泽菰蒲尽,梦坠空云齿发寒。

竦听荒鸡偏阒寂,起看星斗正阑干。

鲁迅手迹

大意就是:我已惊骇这肃杀寒秋来临大地,怎敢违心地用笔去赞美春天的温煦呢?我置身于广漠的人世间百感交集,在华北危急之秋大批官员竟然纷纷逃离。衰年欲隐居江湖却无以生息,梦里欲上天却由云空坠落浑身寒栗。倾听鸡鸣偏是寂然无声,起身望天只见星斗已呈横斜(天快亮样子)。

“竦听荒鸡偏阒寂,起看星斗正阑干”,所指就是1935年秋毛主席率领的中国工农红军胜利到达陕北的事,鲁迅先生曾去电祝贺,“中国和人类的未来,都寄托在你们身上。”

从这首“绝笔诗”我们不难读出鲁迅先生在风烛残年面对黑暗的苦闷以及面对中华民族行将危亡的深刻焦虑,同时,鲁迅先生对中国的未来又充满了希冀,把希望寄托在了“毛泽东和他领导的工农红军”身上,诚如他对中国青年的希冀:

毛主席非常欣赏鲁迅先生这首《亥年残秋偶作》,还将颈联的“老归大泽菰蒲尽,梦坠空云齿发寒”,改作“喜攀飞翼通身暖,苦坠空云半截寒”并誊写了下来,意境立刻大为不同。“喜攀飞翼通身暖”喻革命者大展宏图,充满革命干劲,精神抖擞;“苦坠空云半截寒”则喻意更加丰富,蕴含革命遭受的挫折。但整体意境更加昂扬向上,是为毛主席当时心境的体现。

1975年7月28日,在唐由之为毛主席做了白内障手术的第五天,刚刚能视物的毛主席便开始读书,唐由之回忆说,当时“房间里只有毛主席和我两个人,戴上眼镜的毛主席起先静静地读书,后来小声低吟着什么,继而突然嚎啕大哭,我看见他手捧着书本,哭得白发乱颤,哭声悲痛又感慨。事发突然,我既紧张又害怕,不知如何是好,赶快走过去劝慰他,让他节制,别哭坏了眼睛。过了一会儿,毛主席渐渐平静一些,同时把书递给我看,原来是南宋著名思想家陈亮写的《念奴娇·登多景楼》”。

力主抗金而遭当权者陷害两度入狱的陈亮在这首词中写道,

“危楼还望,叹此意、今古几人曾会?鬼设神施,浑认作、天限南疆北界。一水横陈,连岗三面,做出争雄势。六朝何事,只成门户私计?因笑王谢诸人,登高怀远,也学英雄涕。凭却长江,管不到、河洛腥膻无际。正好长驱,不须反顾,寻取中流誓。小儿破贼,势成宁问强对!”

“六朝何事,只成门户私计?”怀着对党和人民前途的深深忧虑,毛主席此时的心境直通七百年前的陈亮,更似鲁迅先生临终之际的“老归大泽菰蒲尽,梦坠空云齿发寒”。

风烛残年的鲁迅先生还能从“毛泽东”身上看到希望——“竦听荒鸡偏阒寂,起看星斗正阑干”;而风烛残年的毛主席又能将希望寄托在谁的身上呢?

世界是你们的,也是我们的,但是归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃,正在兴旺时期,好像早晨捌玖点钟的太阳。希望寄托在你们身上。

“希望寄托在你们身上”,这代表了毛主席的一种希冀,但也仅仅是希冀;希冀能否变成现实的星火,全在于“青年人”。

一百年前的1921年1月,鲁迅先生发表了小说《故乡》,那时的中国正处于所谓的“近代民族工业发展的黄金时期”,歌舞升平之下危机四伏,空气却那般的沉闷,以至于鲁迅先生要焦急地通过《狂人日记》、《故乡》、《阿Q正传》这样的一篇篇的小说去呐喊、去唤醒民众。

此时此刻,恰如彼时彼刻。

在《故乡》结尾,鲁迅先生写道,“我想:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”

六个月后,青年毛泽东登上南湖的红船,开始走上寻求人民解放的希望之路……

毛主席在陕北公学纪念鲁迅先生逝世一周年大会之后的1937年10月23日,为陕北公学题词:

要造就一大批人,这些人是革命的先锋队。这些人具有政治远见。这些人充满着斗争精神和牺牲精神。这些人是胸怀坦白的,忠诚的,积极的,与正直的。这些人不谋私利,唯一的为着民族和社会的解放。这些人不怕困难,在困难面前总是坚定的,勇敢向前的。这些人不是狂妄分子,也不是风头主义者,而是脚踏实地富于实际精神的人们。中国要有一大群这样的先锋分子,中国革命的任务就能够顺利的解决。

这段话是对1930年代的青年人的砥砺与鞭策,今日之青年尤其需要这样的精神,“脚踏实地富于实际”地沿着鲁迅先生和毛主席开创的道路继续前进。

相关文章:文人为什么痛恨毛主席?