砸碎污蔑知青的谎言——参观延安北京知青博物馆有感

知识青年上山下乡,是一个有争议的历史事件。

一千多万知青奔赴广阔的农村接受改造,上山下乡运动在六七十年代走向高潮。而在主流叙事里,上山下乡则成了知青的累累伤痕,似乎成了对学生的迫害。

任何人群中都存在左中右,知青群体也是如此。轰轰烈烈的上山下乡运动,不是每个人都是自愿参加的,因为那会远离城市和父母,远离优越的生活,甚至会严重影响个人前途。

这反映的是一部分知识分子自私自利的世界观,这样落后的世界观如果始终没有得到改造,等到他们掌握了话语权,自然会对上山下乡运动大加讨伐一番,这毫不奇怪。

当然,一些知青在插队过程中利益遭到侵害和“走后门”等不良现象肯定存在,但那是主流还是支流,是三分还是七分?就拿所谓的生产队长性侵女知青来说,和现在的大学教授、公司老板和上级等人性侵女学生或者女下属来说,哪个更加普遍?

有人说这是迫害学生,是文‘革迫害知识分子的一大罪状。这不值得一驳,农民在那样艰苦落后环境中生存,还要向国家交公粮,就是应该的?而在城市中享受着工人和农民供养的知识分子到农村接受改造和支援农村建设就是被迫害?

很明显,这些人认为农民就是劳力者的下等人,而他们是劳心者的上等人,农田的泥巴脏了他们脚,就是对他们的大不敬和深深的迫害。他们的自供状可以说是上山下乡运动的绝妙注脚。

还有的人说国家搞知识青年上山下乡运动的主要原因是为了解决年轻人的就业问题,不必把它看得那么重要。

这也是一种谬论,是站在貌似中立的立场上搞历史虚无主义。

解决青年的就业问题有很多方法,比如现在盛行的研究生扩招,为什么非要让学生去农村受罪呢?而且,知青上山下乡早在五十年代初就开始了,二十多年的知识青年上山下乡都是为了解决城市的就业过剩问题?

笔者是一位90后,对于中国社会主义革命的历史颇感兴趣,尤其痛恨各种各样的历史虚无主义。以上关于知青问题的困惑始终没有搞得很明白,直到清明节参观了延安的北京知青博物馆才恍然大悟。

知识青年上山下乡运动,是为了培养又红又专的无产阶级接班人,是为了支援农村发展,缩小城乡差别。知青上山下乡运动对青年的培养尤其重要,在今天远离社会主义革命的时代,信仰马克思主义的新青年也有必要以当时的进步知青为榜样,学习他们成长的经验教训,改造自己的世界观。

而且,当时苏联已经变修,社会主义已经变质,为了防止资本主义复辟,做好青年的教育工作是重中之重。

为什么改造青年非得要上山下乡呢?

马克思和恩格斯指出:“革命之所以必需,不仅是因为没有任何其他的办法能够推翻统治阶级,而且还因为推翻统治阶级的那个阶级,只有在革命中才能抛掉自己身上的一切陈旧的肮脏东西,才能胜任重建社会的工作。”

由此可见,革命实践是改造革命者根本途径,而不是埋头修养。

可是,新中国已经成立,到哪里去革命呢?

答案就是到祖国最需要的地方去,到最艰苦的地方去。

革命者,共产党员,当然应该和群众一起战斗在最艰苦偏远的农村地区,而不是躲在沙发上享受,更不应该把支援农村地区建设当成一种“迫害”。

毫无疑问,作为未来的革命接班人,广大青年很有必要接受革命教育,否则只能是口头革命,纸上谈兵,等到真正的革命来临时很可能会做逃兵。

人人都可以做一个红卫兵头头,发号施令,风光无限,但是有多少青年愿意扎根最艰苦的农村搞建设?

综上,广大青年接受革命教育最理想的去处就是偏远落后的农村地区了,这就是毛主席和当时的中央为什么要搞轰轰烈烈的上山下乡运动。

毛主席把知识分子的改造也就是知识分子同劳动群众相结合看得极为重要,1939年毛主席在纪念“五四运动”二十周年的文章中写道,“革命的或不革命的或反革命的知识分子的最后的分界,看其是否愿意并且实行和工农民众相结合。”

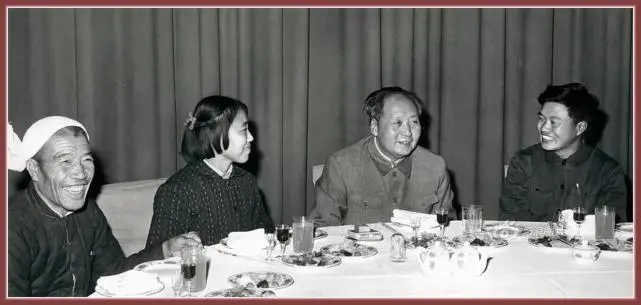

在1964年12月26日的毛主席生日宴会上,他宴请了钱学森、陈永贵、王进喜和下乡知识青年邢燕子和董加耕等人,但是他拒绝了女儿李敏参加宴会的要求。毛主席在谈话中指出,“李敏要同我来,我说你不下乡,你没有资格来。李讷好,李讷下去搞‘四清’了。”

由此可见,知识青年上山下乡的目的绝不是为了解决什么就业问题,而是为了支援农村建设,培养革命接班人。

言归正传,来自北京的知识青年在延安接受了怎样的革命改造呢?

在延安北京知青博物馆的介绍中这样写道:“20世纪六七十年代,28000名北京知青陆续到延安14个县插队,成为继红军长征到达陕北之后的又一个来延群体,也是对延安产生了深远影响的重大历史事件。”

知识青年和延安,各取所需,完成了他们共同的革命。

知青到达延安后,要过三道关:生活关、劳动关、思想关。

第一道关是生活关。

知识青年在大城市养尊处优,丰衣足食,不少是干部子弟,不知吃苦为何物。而陕北则不一样,生产落后,缺衣少粮,有的地方还非常缺水。知青到达陕北后,粮食供给不足,吃的还是粗粮,饿肚子是经常的事,住的地方是村民们帮他们挖的窑洞。十六七岁的知青,正在长身体,饭量大的惊人,还得从事重体力劳动,经常饿得前胸贴后背,向老乡讨饭吃。

这样的饥饿体验是一个不小的考验,它能磨练人的意志,更让人感觉到当年前辈革命的艰难。

当然,这只是第一道关,大部分青年来陕北一年多久适应了。

第二道关是劳动关。

来陕北不能白吃白喝,而且当地也养不起这么多人白吃白喝,知青们必须自己动手,丰衣足食。由于生产力落后,农业生产大部分靠手工劳动。为了节约肥料,甚至还得直接用手撒粪。

一位女知青这样描述当时的劳动和生活:“我们从1969年到延安,从1月到6月没吃过几顿饱饭,除过年外更没见过一点儿白面。盼星星盼月亮盼着早日麦收尝鲜儿。可是真的麦收了,苦日子也来到了,我们每天天未亮就得上山收麦,直到傍晚才能回来。手被麦芒扎破、被镰刀磨出血泡。更苦的是肩挑着上百斤的麦担,一口气要走十多里的山路,怕掉麦粒中途还不能休息,双肩压肿了,两腿直打颤,汗珠子摔八瓣,炎热难当苦不堪言。可是再苦再累也得咬牙干,唯恐天有不测风云,这叫龙口夺食。”

扪心自问,这样艰苦的劳动,我们今天的社会主义新青年能受得了吗?我们的意志是否足够坚强?

第三道关是思想观。

有的人下乡是被迫的,不愿吃苦,不愿同劳动人民打成一片,想要回到舒适的城市去,有这样思想的人可能为数不少。在革命的洪流中,满脑子小资产阶级思想的人也被迫裹挟着往前走,但是当社会形势变化之后,他们便迫不及待地讲出了自己的心里话,他们的不满犹如滔滔江水连绵不绝。这样的“自白书”可以说是烂大街了。

七十年代末,上山下乡运动结束后,绝大多数知青返回城市,扎根农村的极少。这其中的原因,有政策使然,也与很多人的个人名利世界观没有得到彻底改造有关。

但是,我们可以看到当时绝大多数知青能够扎根农村,接受改造,并做出了非凡的成就。

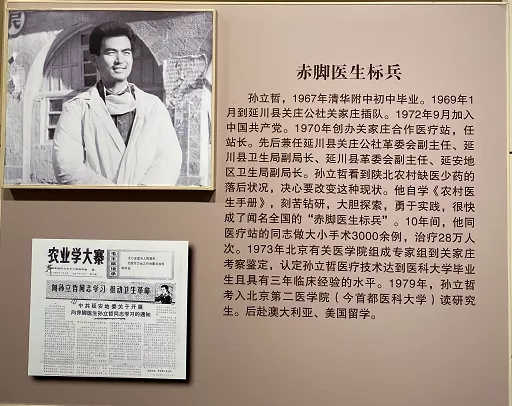

比如史铁生的同学,来自清华附中的知青孙立哲,当上了赤脚医生,在乡村落后的条件下可以利用针麻为妇女摘除子宫肌瘤,十年间他同医疗站的同志做大小手术3000余例,治疗28万人次;

而我们现在的领导人在当时则在农村设计了陕西省第一口沼气池;

女知青则成立了“铁姑娘队”,参加农田基建,改变了陕北妇女不下地劳动的习俗;

更多的教师则当上了教师,为当地教育的普及做出了巨大的贡献,极大地方便了当地儿童入学;

到1975年9月,担任过赤脚医生的北京知青达6420人,为解除群众痛苦、改变农村落后的医疗卫生状况做出了重要贡献……

革命的延安对知识青年的改造是成功的,知识青年在这片广阔的天地大有作为,证明了毛主席知识分子劳动化路线的正确性。

最令我印象深刻的是十几岁的知青面对艰苦的环境不低头,不屈服,而是扎根群众,闯出了一片天地,不少知青同志还在插队期间献出了年轻的生命。这样的历练远非埋头读书、关门修养可比,绝大部分的知青得到了从身体到思想的改造。

而在今天,绝大部分信仰社会主义的青年同志缺乏这种艰苦环境的历练,也很难谈得上和工农群众相结合,这对于我们的社会主义事业不能不说影响巨大。任重道远,有社会主义觉悟的青年,不可不注意毛主席培养社会主义接班人的经验,使理论和实践更加紧密地结合,磨练自己的意志,更加的深入群众。

唯有如此,才有希望开创新的未来。

延安北京知青博物馆部分展图: