胡懋仁:怎样做才算是实事求是

对中国要发展,所走的道路,只能是与资本主义发达国家所走的完全不同的另一条道路,才算是实事求是。

徐寅生这篇《怎样打乒乓球》的讲话,被毛主席认为充满了辩证法。

曾经在课堂上讲实事求是的时候,总会讲到这样的事例。当年,应该是1963年,那一年举行了第27届世界乒乓球锦标赛。在那次比赛中,中国运动员张燮林和王志良获得了男子双打冠军。其他男子项目,中国队也拿到了冠军。而在那一年,中国女队颗粒无收。

回国后,中国乒乓球队提出女队要打翻身仗,就把徐寅生请了过去,请他给女队讲一番话。徐寅生讲过之后,毛主席看到了贺龙呈上来的这篇讲话,非常高兴,认为这篇讲话充满了辩证法。毛主席还说,小将们在向我们老将挑战了。

徐寅生在这篇《怎样打乒乓球》的讲话里,就专门提到了王志良。王志良在中国乒乓球队里原来并没有被看好,甚至有人觉得他不是打乒乓球的料。但王志良就是不信这个邪。他一直坚持训练,最终拿到了男子双打冠军。

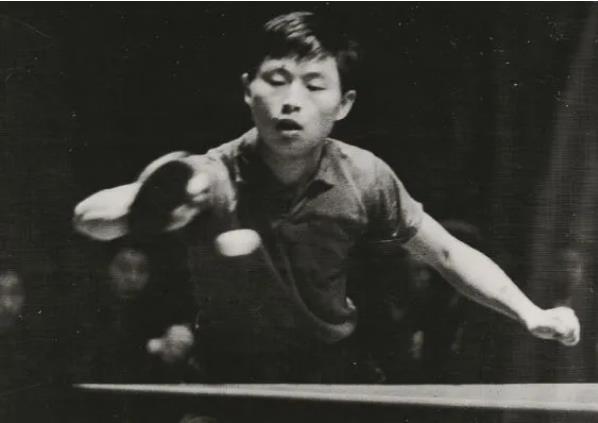

荣获第 27 届世界乒乓球锦标赛男子双打冠军的中国选手张燮林、王志良(右)

这里就产生了这样一个问题,别人不看好他,说明可能他在技术上不是特别突出,或者他在自身条件上也没有什么特长之处。可是王志良就是坚持按照自己的路数练下去,终于取得了他想要得到的成果。

这里的问题就是,如果王志良认为,别人不认可他,是基于他自身条件有限,他也接受了这样的结论,从而放弃了继续训练,甚至可能由此而转行,不打乒乓球了,而改行去干别的,那么这个男子双打世界冠军永远就和他绝缘了。

那么如果王志良做出了这样的选择,算是实事求是吗?从一般的角度来说,王志良如果真的做了这样的选择,似乎也没有什么不对的。你自身条件不行,你就得服气。如果超越这个自身不足的条件,硬要坚持打下去,很可能一事无成。如果改行去干别的,也许还能取得比打乒乓球更为理想的结果。做这样的选择说就是实事求是,似乎也说得通。

但是,王志良没有做出这样的选择,他根据自身的情况,坚持训练,坚持打球,最后还终于打出来了。谁能说他这样选择就不是实事求是? 如果不是实事求是,那么他为什么最后还取得了很好的成绩? 这似乎有点说不通。

所以,王志良坚持选择继续打球,至少表明他对自己的了解,超过别人对他的了解和评判。当然,拿到一个世界冠军是有一定偶然性的。但是,在偶然性背后,总是存在着一定的必然性的。没有王志良对自己实力的信心,没有他坚持训练的刻苦和必要的科学性,那他的成功的必然性也是显现不出来的。

我们换个思路。王志良拿到了世界冠军,我们就承认他做的是按照实事求是的原则。如果万一在这一届世锦赛上,他没有拿到这样的成绩,那么他先前的选择就不是实事求是了吗?这个判断看起来很不容易做出来。

或许,他这一届没有拿到世界冠军,那么在以后的比赛中,他仍然有可能取得很好的成绩。即使没有拿到冠军,但以后也有可能拿到亚军或者季军。只要他不在前几轮就被很快淘汰,就表明他的实力还是很强的。他的选择还是有道理的。

所谓实事求是,如果在经过实践之前,单凭人们对现象的观察,对某些外在条件的掌握,就认为自己能做出正确的判断和选择,看来都不是那么绝对。因此,要做到实事求是,离不开实践的经历,离不开实践的检验。

实事求是,在开始阶段,对主客观条件的了解和掌握都是有限的。但在实践的过程中,就有可能逐渐丰富和完善对这些主客观条件的了解和掌握,从而对于在实践中能够做到更为符合实际的实事求是。

在实践过程中,如是一旦发现这些主客观条件发生了较大的变化,原来的设想和计划有可能缺乏了实现的重要条件,那么我们的实践过程与实践目的也都要进行调整。

如果硬是不顾这些主客观条件的变化,生硬地坚持原来的做法,那么成功的可能性就会大大地下降。所以,怎样才能做到实事求是,并不是预先的判断就能成为最终判断和最佳判断。实践在这个过程中的修定作用是绝对不可缺少的。

我在讲课中还谈到这样一个例子。在改革开放之初,我们通过对国外发达国家的观察和认识,了解到我们中国与这些发达国家相比,确实是相当落后的。那么面对这种落后的状态,我们要怎么去做,才能改变这种落后面貌,才能迎头赶上?不同的人就有可能得出不同的结论。

有人说,正是因为中国落后,而资本主义发达国家比我们先进。所以,我们只能按照西方资本主义发展道路学着走下去,这才叫实事求是。人家走了几百年的路,已经被证明是成功的了,我们没有必要另辟蹊径。因为那条路太陌生,而且从来都没有人走过。所以走另外的道路是不太能走得通的,硬要去走就不能算是实事求是。

而另一些人则认为,虽然西方资本主义发达国家是通过走资本主义道路发展起来的。但根据中国现在的落后面貌,是不可能沿着他们的道路学着走就能使中国尽快地发展起来,所以只有走中国特色社会主义道路才能算是真正的实事求是。跟着西方资本主义国家的后面亦步亦趋,是没有前途的,也是不可能赶上,更不可能超越的。只有中国特色社会主义道路才是中国选择的实事求是的道路。

看看,这两条完全不同的道路,都说自己的观点才是真正的实事求是。这要怎么来判断? 看起来确实不那么容易。

80年代的中国,西方比中国发达,比中国先进,这是事实。那么西方的发达是怎么得来的? 有人回答,那是资本主义带来的,或者说是走资本主义道路而带来的。很多问题的回答基本到此为止了。

如果人们再问,西方走的是一条怎样的资本主义道路? 非西方国家能不能走上一条与西方国家同样的资本主义道路? 对于这样一个问题,恐怕就不能做出那么简单的回答了。

如果再问一下,要让中国走上资本主义道路,是要让中国走上一条怎样的资本主义道路? 是只让中国发展私营经济和市场经济就能让中国发展起来吗? 对这类问题的回答恐怕也是含糊其词的。

因为世界上没有一个资本主义国家是只靠私营经济与市场道路就能使自己发达起来,他们都经历了侵略和掠夺大量殖民地的历史。这才是他们发达和富裕的主要渠道。特别是在西方国家在经济上侵略中国的时候,大量的毒品贸易才是他们攻破中国壁垒的最为恶毒的手段。

好了,下面不用再细追了。从对这个问题的追问,我们已经知道,所谓让中国也走上一条资本主义道路就是中国发展的实事求是的道路,这个判断是鲁莽的、粗糙的,也是带有很大盲目性的。

对同一个中国的国情的了解和分析看上去似乎是没有什么区别的,但在实际上,其中仍然存在着很大的差异。中国的穷,其根本原因是曾经遭受到帝国主义的侵略、剥削和压迫。如果中国要想富,而且是通过走资本主义道路来使中国富起来,只能也让中国去侵略、剥削和掠夺殖民地国家和地区。显然这条路是走不通的。

因此,对中国要发展,所走的道路,只能是与资本主义发达国家所走的完全不同的另一条道路,才算是实事求是。这里不仅只是对中国国情的了解,还要有对资本主义发家过程的了解。同时,还要具有一个历史唯物论的世界观与方法论。这些方面和因素缺一不可。

看起来,都说自己的选择、自己的判断是实事求是的,但是在实际上,要真正做到实事求是是非常难的,绝对不可能轻而易举。除了要做大量的、细致的、完整的和全面的调查研究之外,还要有科学的世界观与方法论,还要有为最大多数人民利益服务的无产阶级立场。这几个方面都是要做到实事求是所必须的。纵使这些条件都具备了,在人们的认识过程中,仍然可能受到主观主义和唯心主义的干扰而没能把实事求是做好。

所以,要做到实事求是绝对是一件极不容易做到,同样不容易做好的事情。它需要我们要下极大的功夫,花极大的力气。任何松懈和掉以轻心都可能做不好实事求是这件事。

记得毛主席说过,只有唯心主义和形而上学才不会费力气,而要讲唯物主义和辩证法则要费很大的气力。而要讲实事求是,就必须要遵循唯物主义和辩证法。这都是要花大力气才能做好的事情。而我们所说的实事求是同样既不能离开唯物主义,也不能离开辩证法。