拐卖二十年

当人类发展进入私有制社会,人口贩卖就已经存在了。可以说,人口贩卖是私有制这样悠久罪恶的衍生现象。从古代记载来看,先秦时已有合法的人口交易市场,政府设“质人”一职,掌成市之货贿,市场里的“人民”,便指奴婢,跟“牛马”一样都是供交易的货物。贱口制度直到宋朝才开始瓦解。历来的封建统治者严厉打击人口犯罪,维系农业社会的再生产,但这种现象在整个旧中国依旧猖獗,归根结底在于土地私有制及其衍生的传宗接代的观念。

新中国成立伊始就着手消灭了卖淫、吸毒等犯罪现象,而人口买卖这个现象在新中国成立后,在偏远地区仍然顽强地存在。这个现象化成一撮死灰,是在50年代末以后,直到70年代中期,这是主流法学界都公认的事实。本来,归功于当时农村的生产制度以及对基层的控制,人口贩卖曾一度销声匿迹,然而到了78年以后,这项古老的罪恶又随着人口流动而又死灰复燃,并且80年代呈蔓延之势,虽然在83年严打时期有所下降,但其后又迅速反弹,终于在90年代达到顶峰,形成了拐、贩、卖一条龙和设有中转站的格局。本文标题“拐卖二十年”中的二十年指的即是拐卖案猖獗的捌玖十年代。

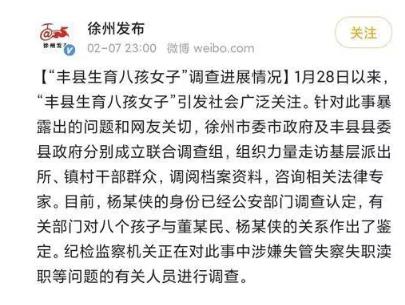

最近,丰县八个孩子母亲一事在持续发酵中,虽然这次当地有关部门应对舆情较为及时,且根据丰县最初的通报,调查组调查后发现,孩子的妈妈杨某侠不存在被拐卖情况,但这些仍无法打消部分网友的疑虑,这不是群众不信任有关部门,事实上,如果你是对拐卖妇女儿童犯罪稍有了解的人,大概率会抓住该次事件中两个关键信息:

徐州;90年代。

(注:以上笔者写于三天前,没跟上最新报告。在笔者写到后半段时,关于杨某侠身份问题的调查又进了一步,在董某民、杨某侠婚姻登记申请资料,发现其中含有“云南省福贡县”字样,丰县落户合法性存疑。后确定杨某侠原名为小花梅,云南省福贡县亚谷村人)

徐州,一个苏北的城市,被字体加重在共和国人口犯罪的研究论文里:它是那个时代被拐卖妇女儿童的重要买方市场和中转站,在90年代高峰时,一年被拐卖到徐州的外地妇女高达3000人。

这个沉重的话题还得从徐州的铁路交通位置说起。徐州处于京沪、陇海铁路交汇点。

我们不妨调动一些初中学过的地理知识进行追溯,徐州可沿着陇海线到郑州这个大枢纽,再往西达宝鸡,南下宝成线,成昆线;亦可从京沪线下到上海,经浙赣,湘黔,贵昆线,无论那条路线,后半段沿途都是一片茫茫的西南山区。

当然,这属于逆推上世纪人口贩卖路线的过程。在那个时代,拐卖的主流并不是令城里人恐惧的《盲山》式的大学生“嫁给大山”,相反,“骗到平原”才是妇女儿童拐卖更常见的情况。买方卖方多同是农民,行成了买卖妇女儿童的销售网络。

在90年代,妇联曾派出20多个调查组到十多个省的几十个县、乡、村调查,调查发现,当时妇女儿童被拐出地大多在四川、云南、贵州这些老少边穷区。人贩子就是沿着当时的铁路格局,把妇女儿童卖往了江淮和华北平原的乡村,以及东部沿海的乡村。以上的部分地区因拐卖妇女儿童过多而出现了“四川村”;也有地方流传着“七十年代靠知青,八十年代靠云贵川”的“娶妻”民谣。

在产业链上,人贩子通常在徐州、郑州等铁路枢纽设立中转站。尤其是徐州,被人贩子所钟爱,除了作为枢纽方便转运,还有一个原因是徐州地处苏鲁皖豫四省交界,便于流窜,逃避追捕。

拐入地有“一大一带”之分。

一大是苏皖淮河以北的华北平原的拐卖片,一带是从苏中浙北到广东的东南沿海的拐卖带。

这“一大一带”,拐卖妇女的理由是一致的,就是当地男性条件不好,娶妻困难, 同时把妇女工具化的思想更深入。两者区别在于,华北平原的乡村既拐妇女,也拐男童,而东南沿海的福建地区的乡村,亦有拐女童的偏好。这些和当地的基层生态有莫大关系:华北乡村是典型的小亲族乡村,宗族文化已经被政权打烂,虽然需要所谓“儿子”养老和承担小亲族分裂结构而容易引发的内部冲突,但这个儿子是不是自己的没有那么重要,故对男童需求大;闽粤等沿海地区乡村宗族色彩浓厚,有些地方亦有无血脉男丁者,不得入驻祖坟,房屋田产将由宗族收回的规矩,宗族文化使这些地方的人们对于延续香火异常执着,而拐女童的现象突出,和当地的童养媳风俗有关。

在产业链的另一端,西南山区之所以成为妇女儿童拐卖的重灾区,和当时生活极端的贫穷,大山连着大山的环境有很大关系。这些山区,山上有水流下来,背阴的地方,不长庄稼,地形地貌决定了耕种土地的劳动力强度很高,当地生态能容纳的人口有限,故那里的人挨饿是经常的。山区闭塞使其文教不兴,很多妇女大字不识,是被骗的基础。还有研究发现,妇女拐卖严重的地区,往往是“女劳男逸”的性别分工为传统之地,妇女除了参与田间高强度劳动外,还承担了大部分的家务,因此在当时西南地区,不少妇女听说其他地方的男子知道心疼妇女,会表现出向往。

在一些电影的影响下,城市的市民阶层对拐卖往往充满暴力胁迫殴打女性就范,迷药迷晕片段的想象,而实际上,欺骗才是当年该类犯罪中最为常见的手段,根据《中国拐卖拐骗人口问题研究》的访谈而知,人贩子们往往利用了当地山区的闭塞以及当地妇女逃离原生环境的期望,就并不困难地把她们骗走。后来拐卖越来越频繁,逐渐行成基层的合谋,不仅仅对于拐走妇女,有一种双方心照不宣的意味;对于拐卖儿童,当地妇女因为文化太少,会认为她们贩卖自己的幼儿是为了救孩子一命。

这样一来,对人贩子来说也是保险的,即便是打拐,有时也很难分辨受害人到底是迫于骗绑还是出于自愿,更有人贩化身中介人,组织男方直接来西南山区“相亲”,把这种拐卖和正常的婚姻相模糊。判定是不是拐卖,关键看有没有与人贩子进行交易。

我们重点聊聊被拐的妇女。那些对脱离原生环境有所期望的妇女,被诱骗诱拐进入东部农村,不过迎接他们的,未必是想象中那种好日子,不少人也要面临被作为生育工具的命运,忍受婆家与丈夫粗暴严苛,在这些被拐妇女在多年后有机会就出逃,形成了所谓“妻跑族”。比如,杨超越的母亲也是通过中介人的的方式从贵州被变向拐卖到苏北农村,后来随着打工潮跑了出去,之后回来就和她爸杨忠明离婚。

相比再次逃离的妇女,更多被拐妇女是在新世纪的一次次打拐工作中被解救的,却出现了不肯返回原籍的现象,她们很大程度上已经与买主或生下来的儿女有了牵绊,当然还有一个很重要的原因:拐入地的生活条件比拐出地要好得多。这使得一些研究者认识到,国家耗费了大量人力和物力,单纯以解救为中心的打拐工作,无法收到应有的社会效果,我们应该正视这种被拐妇女不愿意回家的现象,背后存在着更深层的社会问题。

以上可知,8,90年代的拐卖妇女儿童风潮,风气是从东部沿海的农村刮起的,利用的是西部极端的贫穷和信息差。这种风潮还开启了罪恶的循环,即大山地区的女人被拐到沿海和平原当老婆,沿海和平原的女人被拐到大山里当老婆。在这个时候的河南是一个典型,它既是人口拐卖流入大省,又是人口拐卖流出大省,似乎维持着某种平衡。同时要注意,本是流出地的中西部妇女流失严重,基层治理溃败,出现了从东南亚地区进行妇女买卖的现象。

我们能从中发现类似资本主义中心——边缘的结构,即东部农村是城市的边缘,西部山区和东南亚是东部或我国的边缘。从全球范围来看,这个观察也是符合现实的。二战以后的全球人口贩卖现象,也大多是从落后国家地区流向发达国家地区,不过和我国情况不同的是,欧美很多国家从落后地区拐入的人口很多都是进入了色情娱乐业,尤其未成年人是色情业人口贩卖的重要受害对象。

进入新世纪以来,拐卖犯罪案是逐步下降的,不仅因为我国对这法制建设和打击力度逐步加强,和我国经济结构一侧的转型不无关系,从九十年代末开始,经济体制加快转型,沿海地区的招工链条开始完善,这个时候,西南山区的女性有了进城务工的出路,不用被“卖到”另一个稍微条件好的农村的人家了。到了08年后大力建农村公路,15年后移动互联网下沉,村村通建设不只是让农民可以上个网出个门这么简单的。

以前那种比较顽强的村社结构就算是平原也不太好跑出村,但这个结构在10年以后逐渐被农村基建变好和间接带来的乡村空心化的经济现状打废了,已经没有多强的控制力了。与之对应的是——无论是最高法还是中国寻亲网这些平台的数据,12年后拐卖案数量还是妇女儿童长期失踪数都在快速下跌。如今难以被识别的拐卖,往往是对于精神疾病的妇女(也有语言不通的外籍妇女),当事人无法开口说话,所以一般在基层的合谋里被称为“捡来的”。

如今农村的凋敝,表现在了年轻劳动力走向了城市,尤其是年轻女性的出走,农村的女性越来越少。从徐州丰县事件我们也能看出,恰恰某种罪恶的现象即将成为了“冢中枯骨”的时候,才有了置于大众媒体、公共讨论营造爆炸性恐慌的前提。对于城市女性而言,对于事件最初处理所反映保守化趋势的忧虑是不言而喻的:农村很黑暗,东部城市反而是一种进步的庇护所。值得一提的是,作为“中心”吸血的城市和其背后的资本主义权力结构倒是隐匿在了进步话语背后,就像欧美中心LGBT平权之后,先想到去东南亚边缘找代孕一样。

改开以来的拐卖和打拐的历史启示我们,单纯按照刑事的要件定义讨论拐卖容易走入窄门。丰县事件其实不是一个个案,是那个时代多数贫困地区妇女都会共享的被剥削的命运,然而,落实到解决问题上我们却很难采纳一个城乡对立的叙事。就当时情况来说,首要是让贫困地区的妇女找到出路,在某个阶段里,是让她们能够接受教育走出西南大山,成为工业社会的劳动力养活自己。同时我们又不能去拥抱中心地区是优越的资本主义逻辑,要明白只有全国均衡发展,振兴乡村,发展内陆,推动摒弃私有制之恶,迈向真正的社会主义,才能使她们走出大山而又不必远离故土,就地安居乐业,才不会让中心——边缘的结构持续运转,把买卖的触手伸向更边缘的地区。