欧洲金靴:儿童拐卖问题的本质,是城乡阶层的撕裂

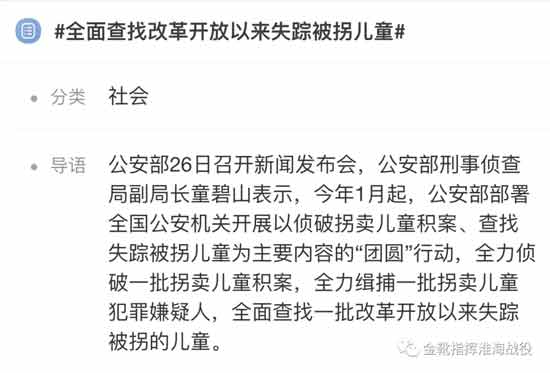

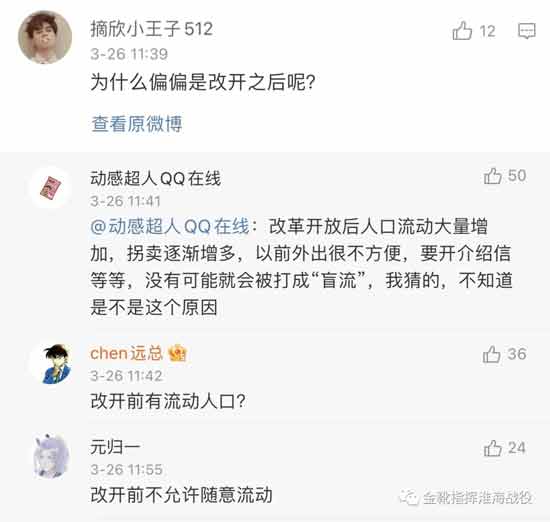

#全面查找改革开放以来失踪被拐儿童#这个热门话题下面,看到了这样一个网友提的问题,问得直戳本质,但是底下的回答却答得不着四六。

改开后大面积的儿童拐卖、幼童失踪这是铁的事实,无人可以反驳。

但是说改开之前“没有人口流动”,且认为是因为这个“客观因素”从而使得改开之前没有儿童拐卖,这种论调暗意就非常错误了。

先看改开之前有没有人口流动。

从建国后到1953年的过渡时期,仍属自发流动阶段,根据山东、安徽、河南、河北、四川等地的数据,农村外流就有14万人之众,1953一年涌入北京的就有4万人口。(王思明《20世纪中国农业与农村变迁研究》)

同时,国家调控的人口流动也逐步成为主导,比如建国后向东北工业区的大规模移民,河北省和平原省(黄河中下游,太行山以东区域)是主力军,1949、1950两年就移民了近3万人。

第一个五年计划,全国新建城市与工业区达38个,大规模扩建的城市与工业区达54个,百万人口的大城市从5个升为13个,这使得大规模农民得以“进城”。

1955年城镇人口8285万人,1960年达到13073万人,城镇人口比例从13.48%涨到19.75%,这都是大范围人口流动的结果。(《中国人口统计年鉴》,1996年版)

此后,遵照毛主席建设农村、不抛弃农村的指示,随着人民公社运动、知识青年上山下乡运动等反哺农村项目的开展,人口流动趋于稳健,这是国家控制城乡差距的成果(需要看到,近20万知识分子在五十年代末被成功“摘帽”,也是毛主席的意见)。

特别是1961年3月毛主席主持中共中央颁布《关于农村人民公社工作(条例)》以“三级所有,队为基础”纠正过去三年被下面某些人搞的严重过火的浮夸风之后,城市和农村人口稳定下来,农民生产积极性重新被调动,也是农产量大幅提高的时期。

从现实看便是:1960年的城镇人口比例一直到1981年才被超过,此后则是节节攀升了。

由此可以看到,建国前三十年,不是没有人口流动,而是第一:有,像六十年代初的城镇职工返乡潮,周恩来直言“下去这么多人,相当于一个中等国家了”;第二:但规模和改开后比,那还是改开后大的多;第三:规模不大的原因,是因为不必要。在城乡差距并不过分且反哺农村政策(上山下乡、赤脚医生)显著的情况下,不必要进行夸张的流动。

比如至60年代中期(文革前夜)时,各领域贫富差距刚刚开始凸显、“三自一包”和户籍制度刚刚有了点拉大城乡差距的苗头、包括教育方面也出现了城市资产阶级子女与高干子女的就学机会远远多于农村儿童的情况时,毛主席马上就警惕起来,要求将农村工作的位置摆正。

像他一直强调的:“有少部分工人的工资以及有些国家机关工作人员的工资是高了些,农民看了不满意是有理由的。”

尤其看主席这段话:“人不要都挤在城市里,积极的在农村发展工业,使农民就地变成工人,这是一个十分重要的政策问题。这就要使农村的生活标准一定不要低于城市………每一个公社,将来都要有经济中心和高等学校,培养自己的知识分子。”

包括后来所谓“1962年的右倾”,毛主席的根本矛头也是对准八届十中全会就“包产到户”问题与党内某些同志的分歧。

关于包产到户,1965年5月在井冈山上,毛主席对张平化说得最透彻:“我为什么把包产到户看得那么严重,中国是个农业大国,农村所有制的基础如果一变,我国以集体经济为服务对象的工业基础就会动摇,工业品卖给谁嘛!工业所有制有一天也会变,两极分化快得很呐!帝国主义从存在的第一天起,就对中国这个大市场弱肉强食,今天他们在各个领域更是有优势,内外一夹攻,到时候我们共产党怎么保护老百姓的利益,保护工人、农民的利益?怎么保护和发展自己民族的工商业、加强国防?中国是个大国、穷国,帝国主义会让中国真正富强吗?仰人鼻息,我们这个国家就不安稳了!”

然而当时间进入七十年代末、八十年代初,毛主席担忧的包产到户和两极分化,接连登上历史舞台,大规模的人口流动也就随之诞生。

家庭联产承包责任制是一把锋利的刀子,将原本集体共生的农村社会再次切碎、逐回了小农经济生态。

伴随着的,是从90年代国家逐渐开始将市场作为“关键性的资源配置手段”以来,农村地区的劳动力逐步进行了成批次、有秩序的“外逃”,可谓不分男女老少地将劳动力推向了东部沿海,把一座座大山、乡村基层留给了不具劳动作业能力的高龄老者和初生孩童。

也正是从90年代开始,众多山区、乡村成为了毒品、艾滋病、卖淫、黑社会藏匿军火的深窝——也是拐卖儿童的据点。

诸多“童养媳村”、“收儿村”,刻绘了改开后太多偏远农村的画像。

我印象比较深的就是十年前被爆出的安徽省阜阳市太和县宫小村,在当地是个出名的长期大规模拐卖儿童、逼迫儿童乞讨的据点。

那个几千人的村子其实只有三个残疾人,而一些正常人因为很难讨到钱,于是想到找残疾小孩代为乞讨,而他们坐收渔利的办法。

这也叫“带乡”,那些被雇佣去乞讨的儿童叫“乡”,雇佣者叫“乡主”,寻找带出乞讨的过程叫“带乡”。

约从1993年开始,阜阳市太和县宫集镇宫小村的村民陆续开始在邻村、邻县甚至邻省物色年龄尚小、智力正常的儿童,对这些儿童肢体进行摧残,令其残废后,将他们带到全国各地乞讨………

这就是农村被抛弃后、自生自灭的极端典型。

在过去市场经济、极端市场化思维大行其道的岁月里,拯救农村的唯一出路就是用万能的“市场”来解决问题,即:让农村的劳动力“匹配、接壤”东部沿海的发达经济。

打工潮,就被主流舆论捧为改变命运的正确洪流。

然而,根据少部分良心记者和媒体过去深入东莞、广州等地的调查,农村山区的打工人在东部的遭遇往往让人无语凝噎……

而且,不论是被父母遗落在农村的孩子、还是被父母带到城市里跟着打工的孩子,都面临被拐卖的风险:农村的拐卖村与城市里的“梅姨”们,组成了利益共同体,甚至还出现了亲生父母被迫卖小孩的惨剧……

为此,南方系媒体还曾给出“解决办法”:“只有儿童买卖合法化才能减少儿童偷盗”……(2015年的新闻)

一如改开后卖淫等黄色产业链死灰复燃,南方系给出药方“只有卖淫合法化才能减少妇女被拐”;黑社会死灰复燃,南方系又给出药方“只有枪支合法化才能减少黑社会组织”……

自由化思潮下,精英们一方面拼命地将农村推远,一方面还要污名化被推远后而产生乱象的农村,比如“穷山恶水出刁民”,比如“穷生奸计,富长良心”……

拐卖儿童犯罪的本质是社会阶层的撕裂,是原生家庭单位在社会鸿沟面前的破裂,留守儿童问题、留守妇女问题等皆是如此。