欧洲金靴:赵五贞的死不是性别问题,而是阶级问题——再谈唐山事件

1

犯罪不是孤立的,而必然是随着政治、经济的变革而变化的。

新中国成立以来,我国的刑事犯罪随着我国的政治形势、经济变革和社会治安情况等的变化而不断变化,大致可分为五个时期。

一、基本完成社会主义改造时期(1949-1956)

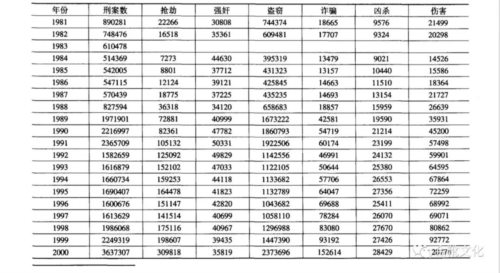

1950年全国发生刑事案件共51万起,按当时全国5.5亿人口计算,立案率为0.93‰;1952年比1950年下降50%以上,立案率只有0.42‰

1955年为0.37‰,1956年为0.28‰,总体呈现出急剧下降的态势。

在此期间,犯罪主要发生于国民党残存余孽在边缘地带纠集土匪所致,每年平均发生刑事案件29万起,立案率为0.415‰。

能够快速把犯罪减少到如此令人惊奇的程度,体现了社会主义制度的优越性,可谓创造了世界奇迹。

二、开始全面建设社会主义时期的(1957-1965年)

这一时期的犯罪形势呈现出起伏态势,刑事案件立案率1959年为0.298‰,1960年为0.32‰,1961年为0.64‰,1964年为0.35‰,1965年为0.33‰,1966年0.24‰。

三、无产阶级文化大革命时期(1966-1976)

由于假麻子横行、Red二代破坏革命行为猖獗(此处不赘,已说过多次)在一段时间内(主要是1966-1968年)社会秩序大乱,刑事犯罪抬头。

到1973年,犯罪率仍为0.6‰,当年发案数为54万起。

四、粉碎“四人帮”到1983年“严打”期间

粉碎“四人帮”后,刑事案件出现了急剧上升、甚至是难以遏制的势头。

按当时人口计算年立案率,1980年为0.77‰,1981年为0.89‰,1982年为0.74‰。

这一时期的突出特点是青少年犯罪日益突出,在整个刑事案件中的比例高达70%-80%。

五、改革开放进程加快以后的犯罪(1984-1999年)

早在1979年时,当年度刑事案件总数就已经首次突破60万起(当年为63.6万起),十年后的1989年更达到197万起,1991年更是达到263万起,立案率为2‰,实属罕见。

以上数据为我国犯罪学界对20世纪新中国成立后的犯罪问题考察,收录在康树华的《新中国成立以来的犯罪发展变化及理性思考》中,可以参考。

2

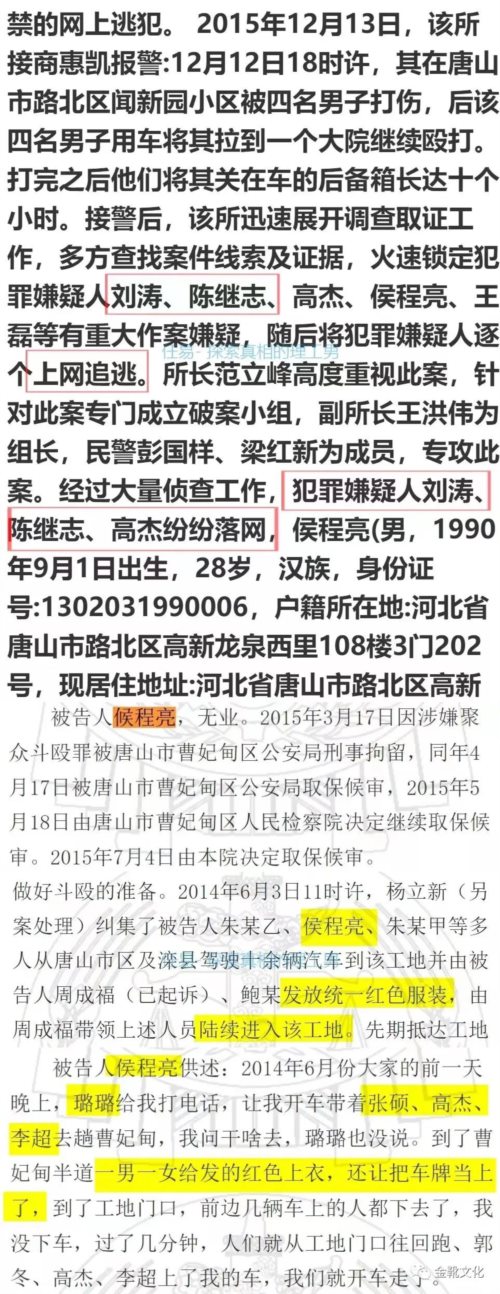

治安几近无治安、检法几近无检法,这种黑社会死灰重燃、刑事犯罪如家常便饭的态势,在80年代末至90年代末的十年间为共和国难以抹去的时代记忆。

犯罪发展速度最快的年份就是1988年和1989年 ,其环比发展速度分别为145.1%和238.3%;发展速度较快的年份还有2000年,发展速度相对于1999年来说为161.7% 。

追溯长期根源,是1979年逐步废止的知青下乡政策。

自1979年始,知识青年被大规模召回城市,强行往国企里面塞,造成了体制性的人浮于事、大锅饭、“一份工三人干”等恶况。

同时,那些没能进入国企的青年,便游走街头无所事事,随即迎来了83严打……

1983年8月25日,中央发出《关于严厉打击刑事犯罪的决定》,提出从1983年起,在三年内组织“三个战役”。

从1983年8月上旬至1984年7月,各地公安机关迅速开展严厉打击刑事犯罪活动;此后至2001年,除1985年、1997年外,每年都组织“严打”。

“严打”,即严厉打击严重刑事犯罪活动,最早提出这个词的人是小平同志,十一届三中全会之后由于中国各地社会治安不好,成为了当时面临的急需解决的突出问题。

根据公安部的统计,1980年全国立案75万多起,其中大案5万多起;1981年立案89万多起,其中大案67000多起;1982年立案74万多起,其中大案64000起。

到1983年上半年,案件数量猛烈上升,虽随着开展“严打”发案大幅度下降,但全年立案总数仍达61万多起,其中大案65000多起。

后来迫于无奈,又搞了一段时间的“知青重返农村”运动,并硬着头皮重新正面宣传一度被抹黑的下乡运动。

就城市安置知青的问题,那时候还提出“大城市学上海,小城市学常州”的口号,就是为解决知青在城市的安置难题,什么“父母提前退休、儿女提前接班”的封建之事也在国企内大面积出现。

至于到了90年代末将国企解体瓦解时,已不会有人愿意去追溯这些根因,只知道大快朵颐得鲸吞国有资产。

以上是黑社会产生的长期根源,而短期根源则是80年代中后期的军队改革。

一方面,“军队要忍耐+军队可以经商”使得原本吃皇粮的制服机构无限下沉,军队内部克扣军饷、社会上又欺压百姓,屡屡上演穿着军装和商户“抢生意”、“争摊位”的奇景。

另一方面,百万大裁军轰轰烈烈,可是却又并未做好退伍安置工作,造就了难以计数流入社会的“兵痞”,成为了各个地方黑恶势力崛起的组成人员。

那一时期,基层警事完全脱离了党的领导,几乎“社会化”。

官方警力一旦社会化,最直接恶果就是警黑勾结。

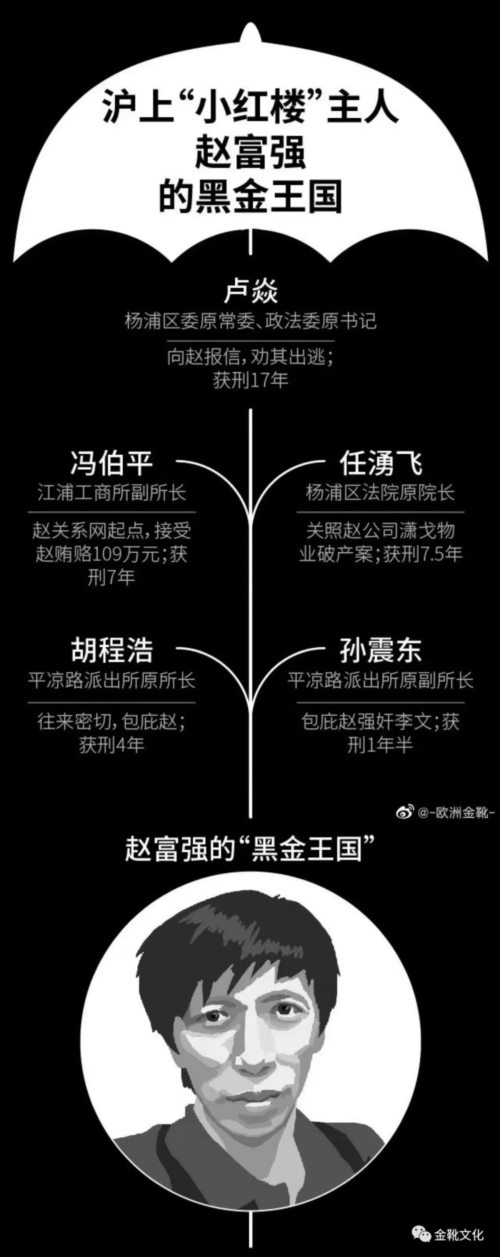

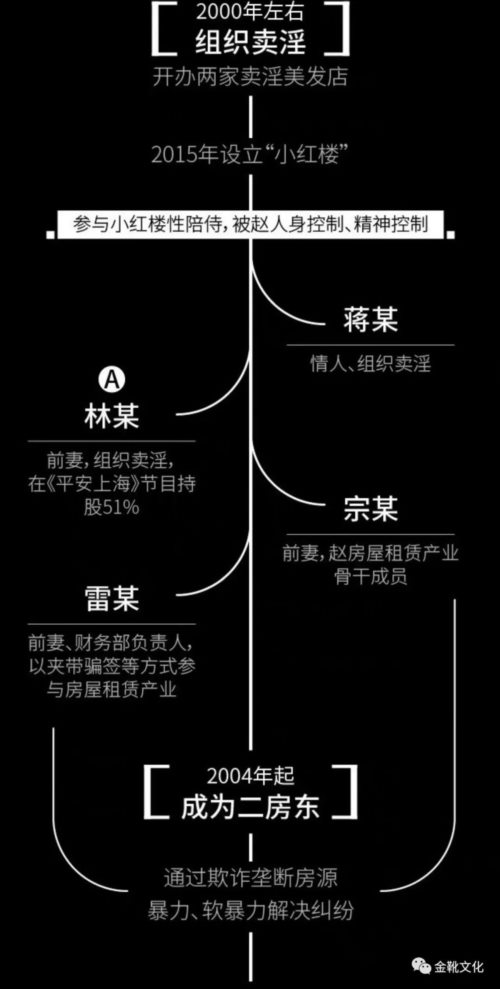

派出所、公安局沦为了黑势力的保护伞、“铁哥们”,从而使得黑社会不但时隔四十年在华夏大地死灰复燃,并各拥地头、相继做大,让90年代彻底成了“黑色年代”。

像孔庆东老师生动描述的:“百万工人下岗,百万小姐上岗”,黄赌毒在中国死而复生,其背后都是黑社会。

在任何国家,有黄赌毒都必然有黑。

而黑,永远是控制黄赌毒的幕后boss。

回想1949年5月,毛主席曾带着秘书乘一辆吉普车进北平城。在一个胡同口,车子被一群吵嚷的人阻断了去路,原来是妓院的老鸨在当街揍一个逃出来的妓女。

毛主席看到了这一幕赶忙让秘书去阻止:“不准你们毒打她!”

此后不久,彭真同志来见毛主席,制定了党一定要取缔旧社会根深蒂固的妓院产业和黑帮横行的决策。

出任北平市委书记的彭真同志随后于深夜率领市委、市政府主要负责人到前门外“八大胡同”、南城一带的妓院进行调查,其中一个15岁的小妓女当时触动了所有人,她痛哭流涕讲诉自己是怎么被拐卖到妓院,被老板盘剥后一天的所得就是四个窝窝头……

彭真同志气愤地说:“这是人过的日子吗?我们能坐视不管吗?”

毛主席更是为此事气愤不已,急电瑞卿同志:“新中国决不允许娼妓遍地,黑道横行!”

………………

「黄赌毒黑」兴起的任何地方,「女人」都一定会沦为最直观的玩物和受害者,因为基层治理的原始化和动物化,必然带来“肌肉决定秩序”的构造结果。

在一个依托于拳头和资本、而不是依靠法律治理社会生态的地域,女人一定是弱者中的弱者。

这与性别无关,这只是强弱之间的阶级力量压制。

除了女人,无权无势的底层人物——从民国时期动辄被“坐霸王车”的黄包车小弟到今天被殴打得头破血流的外卖小哥(不久前天津的事儿没忘吧?)——亦是社会主义法治淡漠后的受害者,而他们都不是女性。

因而,一味地将暴力黑事往性别战争上拉扯的舆论势力,要么是鼠目寸光的聒噪,要么是包藏祸心的搅浑水。

3

90年代的东北地区(以哈尔滨、沈阳为典型)、华北地区(以石家庄为典型)、西南地区(以昆明为典型),某些黑社会组织的社会地位甚至与当地官方平起平坐。

外地调来的领导干部初来乍到,甚至还得去给当地的地头蛇“拜码头”,否则“日后工作不好开展”……

包括遇到些棘手的事儿,穿警服的“不好出面,不好处理”,还得去“麻烦”黑势力“帮个忙”,所谓“以黑治黑”。

哈尔滨的乔四就是其中翘楚,算是玩的比较早的“初代boss”了,一开始就是靠着帮民警“暴力强拆”、“拔钉子”,开启创业之路。

这些都是90年代基层治理的形态,党组织荡然无存,治安极度混乱。

还是说拿乔四举例。

在乔四爷的时代,连哈尔滨的派出所公安局的传呼机、吉普车、办公桌椅,都让他包了,这哈市的黑社会生态还怎么治?

1993年,公安部刑侦局被迫成立了“有组织犯罪侦查处”,混乱程度可见一斑。

在90年代做生意,就是靠比拼谁更“狠”、更“会玩”、更“有人”,只有规矩,没有规则。

像昆明的孙小果这种,以他后爹和他妈的职务,花点钱改年龄出狱之类,其实并不算难事。

之所以去年有段时间重点宣传他,不仅是因为这孙子涉及明目张胆的官场勾结、腐败庇护,且此人行径过于变态恶劣,在昆明黑道各种“常规的”黑恶淫乱手段不说,还喜欢用一些乱七八糟的“宫廷酷刑”当众折磨小姐和马仔,在昆明的气焰太嚣张。

要非说昆明黑道的牛逼人物,镇雄帮和东北帮才是最拉风的,以及四川帮(蒋家田)、洪兴帮(被香港电影洗脑)等昆明帮派,包括利用美色连睡两个黑老大(候连喜、杨炯明)和一位云南省长(李嘉廷)的“昆明地下武则天”徐福英,共同组成了90年代的昆明社会秩序。

昆明这个地方,确实是研究黑社会问题的绝佳案地。

一直到2001年李嘉廷落马、然后2003年严打黑恶势力,才算消停下来。

除了昆明,还有一个城市同样是研究“黑社会时代”与“国企瓦解时代”的范本:石家庄。

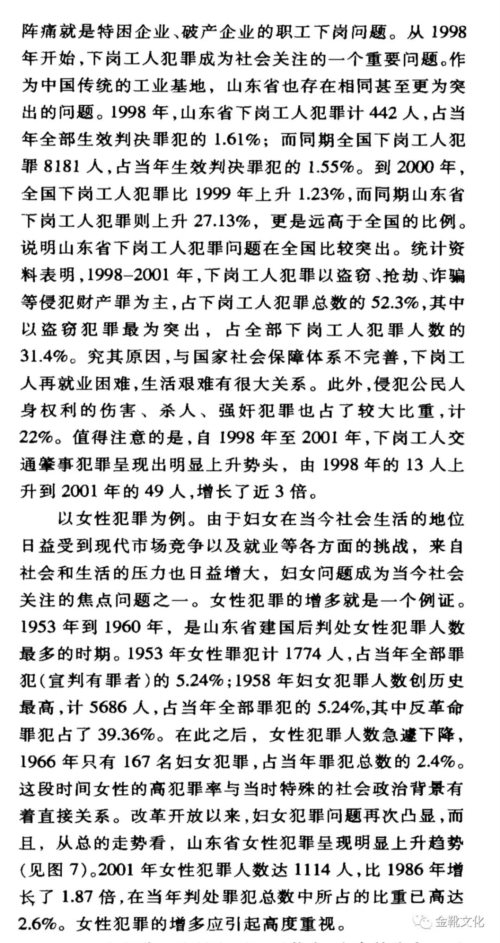

从1998-2001年间,石家庄的下岗人员犯罪数占总犯罪数比例飙升,达到36.2%,比起1997年增长了三倍不止。

最明显的是盗窃罪——一个反映也充斥着饥饿、彷徨、颓唐的罪径,下岗人员的盗窃数量直接占到总盗窃数的50.8%,超过了半数。

这些现象的出现与国有企业改革带来的大规模下岗潮有着密切关系,引起这些工人犯罪的核心动机就在于“生存断裂”。

他们所习惯的一切生存途径都被彻底封死,且几乎没有任何救济措施和情绪安慰,就任由他们孤零零地被飞驰的私有化列车,生硬又凶狠地拖在后面。

当一座又一座国营工厂被粉碎,那些从厂子里双目无神地走出旧世界的工人们,就一点一点地将一个曾经秩序井然的城市,变得“鱼龙混杂”起来。

1999年5月,张宝林的弟弟张宝义,被孙大洪的打手丁旭在石家庄街头当街打成重伤;两个月后,张宝林带人手持猎枪将丁旭和他的超跑堵在巷口,一秒爆头。

从此张宝林的名字前面多了一个称谓:石家庄老大。

两年后,距离东北王、哈尔滨乔四爷被执行死刑整整十年后,张宝林在石家庄终于被捕。

再两年后,以张宝林为原型的电视剧《征服》上映,孙红雷饰演的刘华强基本把张宝林的凶恶面相全貌演绎。

同样是在2003年,昔日张宝林手下的马仔张建设,改名为张家豪,逃出了石家庄、去往了北京,算是和自己在庄里的所有灰与红的记忆挥别。

在北京的娱乐场所看场子时,啤酒瓶飞来砸去之间,张家豪认识了赵刚——一位新的东北大佬的保镖。

一年后,赵刚本色出演了这位大佬制作的电视剧。

困于分身乏术,赵刚便把张家豪介绍给了这位大佬,让他成了大佬身边新的保镖。

两年后,电视剧又拍了续集,早就不说石家庄话、而是一口浓浓东北腔的张家豪,也本色出演了电视剧里的一个狠角儿。

这两部电视剧,就是《马大帅》第一部、第二部。

而这位大佬,就是在“沈阳王”刘涌、以及“乔四爷手下第一杀手”李正光纷纷被绳之以法之后,崛起为新的“东北王”的二人转龙头:赵本山。

刘涌,后文会提。

1998年,伴着刘欢在耳畔靡靡不绝的《从头再来》和宋祖英那首刺耳的《好日子》,石家庄的一位工人在毛主席塑像上面挂个了一副对联:“毛主席,向前看,前面都是贪污犯;毛主席,向后看,下岗工人没有饭。”

那座毛主席塑像的前面就是石家庄市政府,后面则是工人文化宫。

4

黑钱色,这是自古以来三个“干政效率”最高的民间工具,后两者「钱色」是诱惑,而前者「黑」则是依托。

权力依托黑恶去做一些权力无法明做的事,黑恶则反过来依附权力拿到无法通过白道获取的利益。

“黑社会干政”,这是各种腐败类型里尤为损伤政治能量、颠覆我党形象的腐化形式。

回看历史,我党我军当年在解放事业中俘获民心的一大显著之举,就是砸碎剿灭一切旧制基层自治武装,将老百姓从地方宗族武装、前朝余匪武装的黑暗统治中拯救出来,全部纳入到党的治安体系内。

多少老一辈人提到共产党、解放军和毛主席,除了“让我吃饱饭、不再饿肚子”,另一个功绩和恩情就是“让我不再受欺负、不再挨打、不再被抢儿抢女”。

这个“受欺负”,就是我党建政之前数不尽的地方黑社会武装势力。

黑恶的种子在80年代被种下,可以说荼毒至今。

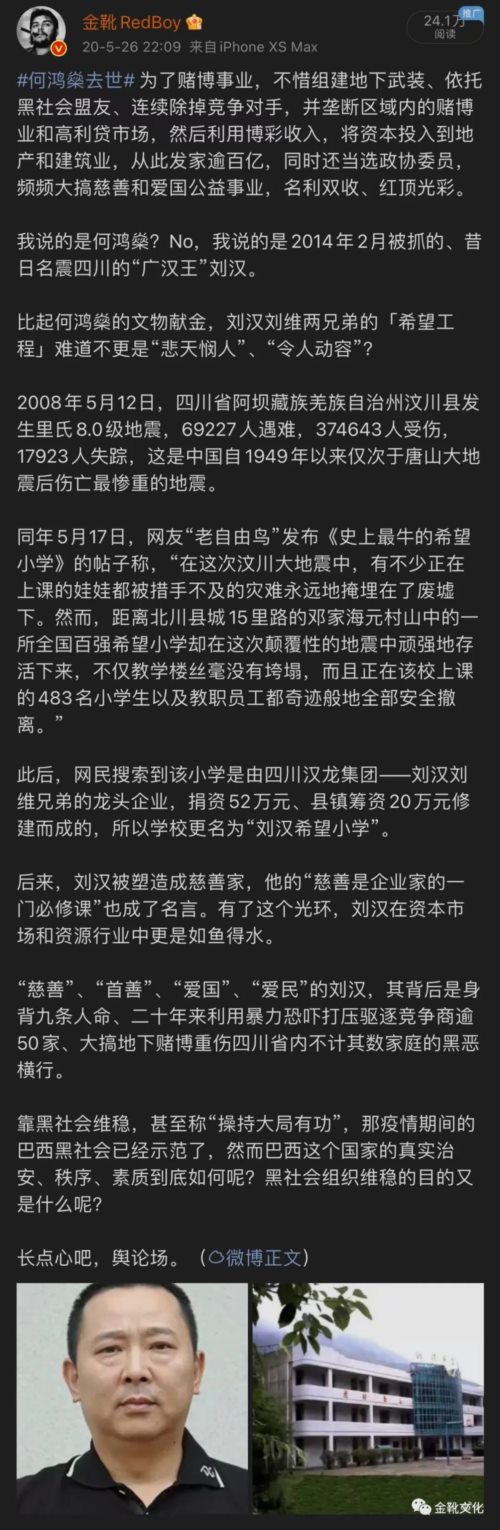

比如孙小果,有十九个保护伞并能雇佣一个副部级官员和五个正厅级官员为自己打工;

再比如能为区区八万赔偿款而勒令包头市政法委从办公经费中挤出来代赔、又鲸吞国有资产的“内蒙王”郭全生;

再再比如能一年之内拿下五座煤矿的“山西王”陈鸿志;

再再再比如组建地下武装并垄断区域内赌博业/高利贷市场、发家逾百亿、还当选政协委员、频频大搞慈善和爱国公益事业的“四川王”刘汉……

每一个“地方大王”的背后,都站着一个甚至多个地方诸侯。

大树不倒,猢狲长吠;大树若坍,猢狲则散。

把目光从天高皇帝远的西南,移到官场衙味浓郁的东北,同样逻辑相通:像有“沈河王”(沈河为沈阳市一区)之称的李俊岩,1999年被擒并被判处死刑,直接原因就是著名的沈阳官场大地震“慕马案”。

1999年初,时任沈阳副市长马向东、财政局长李经芳、建委主任宁先杰三人,在澳门频繁出入赌场,被国家相关部门一举拿下;一年后,“东北最后一位黑老大”、“沈阳王”刘涌正式被公安机关逮捕,其背后靠山、时任沈阳市长慕绥新随即下野。

慕市长与之前落马的马市长就此一起落位沈阳历史,江湖人称“慕马案”。

那场震动幅度巨大的沈阳官场大地震,牵连甚众,总涉案人员达100多人,其中副省级1人,副市级4人,仅各级的“一把手”就有17人,贪腐金额达数百万美元。

这场大地震也导致了相传打了刘德华一巴掌的“沈阳王”刘涌的后续倒下。

黑道事交给黑道办,这种治理思维至今还是存在。

过去很多年,城市资本大举下乡,全国各县城大兴土木搞房地产和工业园区,实力雄厚的老板们在碰到诸如征地拆迁问题时,不论是大企业,还是其背后招商引资的地方政府都不愿意碰这个雷。

怎么办呢?很简单:将相关业务“转包”给那些具有黑社会势力的“拆迁公司”!

比如2010年的大连道由家村,比如2012年的山西朔州,比如2014年的山东五莲县……

至于欠薪欠款、还对讨要者动辄殴打,对于曾经各地涉黑的企业更是“常规操作”了。

比如南昌讨薪不成反被威胁的农民工张桂生,比如云南省巧家县双河村被骗400亩土地反被黑社会殴打的村民们(和《人民名义》中大风厂事件如出一辙),比如河南小庄村被侵占生产楼反被黑社会头目李含富征收保护费+围殴暴打的向阳生……

2016年,山西晋城曾一篇传遍全国的热文:《黑老大出狱:120人迎接放炮,现场有20路虎30奔驰》……

数不胜数,让人脊寒齿冷。

二十予年前,2001年的4月,全国治安工作会议开幕,长者发表重要讲话,对开展新一轮“打黑”提出明确要求。会后,再次开展了以综合整治为目的的全国打黑整治斗争。

配合着长者领导的停止军队经商和灭轮运动,社会风气开始有了好转

二十年后,人民领袖在全国扫黑除恶专项斗争总结表彰大会上再度雷霆发声:“黑恶势力是社会毒瘤,严重破坏经济社会秩序,侵蚀党的执政根基。”

回看历史,实在太多的触目惊心、太多的难以置信。

航道回正不易,且依然任重道远,扫黑仍存有死角,除根仍未到深茎,决不可再重蹈覆辙。

扫黑除恶的本质是割除政治肌体的腐瘤,是净化政治生态和维护政治初心的自我革命事业的一个部分。

这没有尽头。

跋

1919年11月,长沙青年女子赵五贞被父母强迫出嫁,反抗无效后在迎亲花轿中用剃头刀割破喉管自杀。

此事引起巨大社会反响,长沙《大公报》当时为此先后发表了二十多篇文章,年轻的毛泽东本人则在十二天中连续发表九篇文章,指出“婚姻问题是个社会问题,赵五贞的死根源于社会!”并号召人们向吃人的旧社会发动进攻。

1927年的《湖南农民运动考察报告》我就不复制了,这篇理论雄文具体阐述了中国的妇女问题,从七个方面对妇女问题进行了系统分析——如果说《家庭、私有制和国家的起源》是马克思主义妇女观形成的标志,那么《湖南农民运动考察报告》应该可言之毛泽东妇女思想形成的开端。

今天,我们同样需要严肃指出:“黑暴问题也是一个社会问题,唐山事件亦根源于社会!”

在任何一个黑暴横行的国度或小范围地域,一定是存有着私有制,其与封建官阀的彼此勾连是造成社会弱势群体被欺凌压榨的本源缘由。

鲁迅曾在《关于女人》中有这样的描述:“私有制度的社会,本来把女人当作私有产,当做商品。一切国家、一切宗教都有许多稀奇古怪的规条,把女人看做一种不吉利的动物,威吓她、使她奴隶般的服从;同时,又要她做高等阶级的玩具……”

【文/欧洲金靴,红歌会网专栏作者。本文原载于公众号“金靴文化”,授权红歌会网发布】