小镇做题家的历史进城

如果我们不考虑“做题家”一词最初的姨学硕法背景(来自远邪的李硕自称发明了这个词),只考虑2020年随着豆瓣“985废物引进计划”小组兴起而出现的这一轮“小镇做题家”话语的话,那么小镇做题家的意思是指在方圆几百里做题这项竞技上达到顶尖水平的人,虽然后天努力高考一鸣惊人飞出小镇,但由于天生资源禀赋不足而在大学时,其综合竞争开始泯然众人的梦碎者。

但他们很难说是社会竞争中的失败者。事实上,即使到了今天,如果能达到做题家这个[家]的水平,概率上比起占我国人口更大比例的只小初高、普通带学学历的朋友们,更容易获得相对不错的生活。按照原意,我们这样的最多算「以做题家模式培养的」的小镇做题工以及错题本。

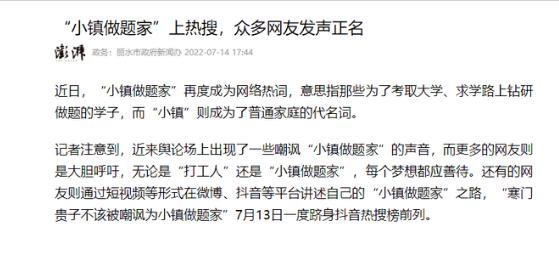

前段时间的某四字明星考编事件引起众怒的原因,是某些媒体亲自下场给质疑四字明星不正规考编的网民们批发“做题家”名号,使得概念进一步被泛化(然后拜周公子所赐“做题家”这个词火上加火),但凡做过题的,由于扩招进入本科序列的,都被卷入这个二元对立话语结构。表面上是小镇做题家大战四字明星,实际是指向了更深层次的分配问题。

无论是小镇做题家,还是那些被代表、被批发的做题工、错题本,其实背后都有一个隐藏命题:进城。今天笔者就适当挖掘一下这个命题,目的是为了让大家理清当下纷繁芜杂的网络舆论场中一些预设和阶级基础,并尝试在回答[我们是谁]这个问题上做点微小的贡献。

小镇做题家的历史进城

说到小镇做题家,就不得不提到乡镇这个政区。乡是农村地域性政区,是沿用数千年的行政区划。秦制后,郡领县,县辖乡。乡下面有亭里。之后历朝历代都沿用了乡。

中国长期是农业社会,市镇,城市的人口就很少,乡村农业人口是大多数,即使到了上个世纪末也依然如此。起初,面对如何解决农业人口这个问题,第一共和国采取的思路是城市工业不断发展的前提下,通过不断的[招工],从农村继续抽走下一代,然后通过以县城为中心,以公社为基本单位,对农业进行产业化改革。然而工业化的过程并不理想,在某个时期农村反而成为了消化上千万城市青壮劳动力的过剩危机的场所。

83年后公社改乡,重新回到了历代的建制上。随着城市化水平提高,国内把大量的乡建制改为镇建制,这个过程中伴随的是近郊的农村土地被征收征用建设工厂、商品房,被征地很多农民不得不改变生活方式,向工人或个体职业转变。而后从用地权属上看,镇往往为国有土地、集体土地混杂状态。

也因此作为“小镇”往往会比较尴尬,在于不城不村,亦城亦村。镇的两类户籍比例介于城乡之间——小镇出身的人,往往混得好些就进城当城里人了;而农村人进镇住的,仍然以农村人自居。这个“镇上人”并不是一个最终状态。另外,如果是大镇,由于产业的分工和集聚,镇和镇之间的特性远远大于共性。大镇人,确切地应该称作工业区居民(东莞一批大镇),特色产业区居民(塘下柳市店口镇等),旅游区居民(太湖周边各古镇),影视区居民(横店)。

然而也就在这个过程中,共和国分层结构也从前三十年的【1.国营重点厂矿院校——2.大中型城市——3.工业化县区——4.广大农村】,逐渐转变为带有地区概念的【1.北上广深所谓一线——2.长三角和珠三角等国家级城市群——3.省会城市与较大的地级市——4.三四线城市——5.中西部县城和乡村】。同时结合东比西好,南比北好,口岸比内陆好的概念。

其中,一批曾经靠矿产资源起来的工业区县,过去的老大哥工人们,在经济结构嬗变下,层次由原来的3掉落到4甚至5,这其中的失落感和阵痛感可想而知。

对同期那代农民来说,他们虽然进城但他们根本不是市民,也不是完全意义上的工人阶级,笔者在之前写农民工的文章里写过:

“……正是从1984年启动城市改革起,城乡收入差别迅速扩大……本质上,农村劳动力面对城乡有代差的收入,但是支出和城市比相差不大的情况下,以补贴家用的名义,被迫选择进城务工。而农民因为学历、技术和资源差异,又只能参与低收入、多数城市本地人不愿意从事的苦脏累的工种……长期维持在高于农村收入,但低于城市普通收入的情况,从而保持较高的剩余价值率。”

一代农民工在这个资本逻辑演进下,虽然身在东部的大城市,真正进城的步骤是从乡镇进县城,子女预期从县城进市区,到省城。乡镇到县城,对普通农民来说是一辈子的进城。他们的下一辈,也即70、80后,靠高考这选拔制度的一根准绳,在上面埋头苦学,取代裙带,完成乡镇到城市的跨越,完成父辈和兄长辈积累一生的“进城”是可能的。头顶可能性的他们即为小镇做题家。

不过,严格意义的小镇做题家,是一个短暂的历史现象,在资源分配的市场化程度还比较低的捌玖十年代,有一些不错的老师留在乡镇中学,也给那时候的小镇青年带来了启蒙,而后这批老师基本都走完了,好生源逐渐往县中走。小镇做题家在本世纪初已经变成县中做题家。由于农村基础教育的也按照市场配置资源了,小镇青年多数是去了职校和专科,甚至有很多初中上完就去打工。之所以还残留着“小镇做题家”这个称呼,一是因为这个词更显得文艺腔(毕竟来源于某瓣),二可能是70后80后确实依靠那个历史窗口进城,如今的议程在他们手上。

于是,我们能看到几波步调不相同的“进城”:

一代农民工虽然肉身浇筑在大城的血汗工厂和工地,但他们社会关系还保留在乡镇和县城;

二代农民工(提到小镇错题本)很多已经不会种地,身上无产阶级属性更强,他们也要进城,不过最终进的是地市和省城;

与二代农民工同辈的中的少数人,依靠当时的历史窗口和较为公平的高考制度步入城市,又赶上中国入世和大基建下的工程师红利,顺利进入各城市的中层,建构了中层的教育-收入观理念,成为了该城新市民的代表;

他们更后一辈的县中做题家,则以前辈小镇做题家为榜样并继承他们的头衔,目标是通过选拔制度,成为市民的预备役。

他们像被磁铁吸附着进入各自的方阵。

成为新市民

前面道:“镇上人”并不是一个最终状态。也就是说,他们的后代或早或晚是要从“农民”转成“市民”的。“市民”这个词,虽看起来是平平无奇,“小市民”更是一种贬义词,和小布尔乔亚差不多,但实际上,这个身份配置不仅仅是户籍本,也包括更好的教育资源、职工医保和养老保险,这些都是大多数的农民享受不到的福利,同时,它需要物质载体(房产),并且前面提到的【五层级】中,公共资源越向头部城市集中,做题者为市民权赎买的[进入门槛]就越高。房价就是这种二元身份对立的货币化体现。

这个分析范式固然有缺陷,我们后面会讲清楚,但会告诉我们,当下舆论场上,存在着一种新的保造之争,背后的社会基础是新市民的涌入一二线带来老市民们的冲击,即改开和新经济业态的建立意味着城市老市民的社会再生产出现危机。如老市民方方的孙女已经中专毕业,对他们来说更好的方式是把后代送去英美留学;而像“小镇做题家”经常被拿出来鞭挞,即使小镇已目前不怎么生产做题家了,但依旧要蒙受污名。

在老市民那里,新市民与历史上的任何移民都没有不同,从欧洲润美洲,从东海岸向西海岸,只有最精明,最凶悍的才能通吃,换句话说,就是更能卷。

诚然,一二线老市民虽有危机,但他们的子女还是要比外来的年轻人轻松许多,其家族的资产和食利模式能供给子女的无房产压力,更宽松的消费主义生活。有趣的是,有部分老市民路径依赖的以为下一代依旧需要婚姻配置来完成再生产(土著找土著),但去一去老市区相亲角就明白,这种再生产并不容易。

所以“凤凰男”“扶弟魔”等说法,也是市民二代们的原本规划的享乐路径遭遇了阻碍而产生的,归咎起来,是外来的低位者欲成为市民,和本地市民要保证自身资产和个体安全,形成了种种博弈行为。

谁是我国当下的一二线的“新市民”呢?根据笔者的观察,主要是世纪初进入都市的租金食利者,靠房产巩固资产的低端制造业老板,新经济业态发展后有较高收入的专业技术者、工程师,以及体制内的中层管理者,前两者一般被土著们称为“土老板”,后两者很多是当年的“小镇做题家”,而他们或多或少一起参与构筑起了护城河,迎接着继承了他们衣钵的后辈“县中做题家”。

毫无疑问,那些接受过高等教育和新经济业态洗礼出来的乡镇青年,哪怕身上还沾着泥土的气息,也不耽误他们被视为新市民的预备役。问题在于,想要获取[市民权]——尤其是一二线[市民权]的价格在日益融入全球资本主义并接受危机的过程中愈来愈昂贵,如果他们同时对自己的未来有了前辈“小镇做题家”进大城的构想,可市民“转正”机制又被不断延后,互联网996的负面性在不断蔓延,那么接下来的历程将充满痛苦。

我们看到,从16流行的“阶层固化”,到19年流行的“内卷”,再到去年的“躺平”“润学”,就是一个心理调适的过程。

阶层固化吗?马克思VS韦伯

在这里,本文要回应以上分析范式的缺陷。“市民”始终是一个阶层概念,而非阶级概念。阶层和阶级,乍一看英文都一样,都是class,但翻译上考虑到了两位思想家的不同,他们分别是马克思与韦伯。

在马克思这里,阶级代表了经济生产关系的规定。由于对生产资料的占有不同、在生产过程中的地位不同、取得劳动产品的份额不同,由此产生了剥削。剥削阶级和被剥削阶级发生冲突就成为阶级社会的常态。“阶层”是韦伯发展出来试图回应马克思的“幽灵”,他加入了主观的文化因素,使之理解起来更接近于“地位”,他认为阶级只是人们在实际生活中有着不同生活机会的群体,而不存在剥削关系,但基于“我上车了得把门关上”,阶层间还是会有冲突。

马克思是加入了“谁来决定这个社会的运动本质和发展”这个命题,而静态的阶层划分不需要在意这个,他们更多看到了那些将人们区分为高低不同的等级序列,权力通过“社会隔绝”来限制人们获得资源。通俗来说,马克思是告诉你:这个世界本身就是劳动者创造的,只是因为一些掩盖的机制(利润)这些成果被另一个阶级窃取了。正是因为劳动者创造了我们所看到的现代文明,才有理由说劳动者有能力争取自己的解放。

而韦伯作为资产阶级学者更多是看到了社会上层用一种无形和有型的权力在隔绝下中层,限制人们向上爬,所以流行于市面和互联网的“阶层流动”、“阶层固化”的叙事,往往是韦伯主义的,因为在马克思那里,单个人或者小团体的往上爬,并不能改变整个阶级的境遇和决定社会的发展。

回到大城市民和小镇做题家这组关系,从阶层上看,住宅和户籍一起构成起了一线公共服务的基础性门槛。此时的“房产”,就是市民与非市民的界限,前者难免高人一等;而从阶级上看,高房价更多是中国日益卷入全球资本主义以及其危机的后果,这是需要全社会承受的。不掌握生产资料的新老市民,在将来社会变局中依然是脆弱不堪的。

做题家以成为大城[市民]为目标并没有问题,这是一种对美好生活的想象,是朴素的对社会价值的想象,但身为无产阶级,也需要认清这是把依附性的中间阶层作为了这种想象的支撑,认清这点是非常重要的。

下一篇来聊聊润学。