欧洲金靴:预制菜争议,并非“菜”的争论,而是“人”的问题

9月21日晚,新华社深度栏目“新华视点”发布报道《“预制菜进校园”争议的背后》,记者采访了深圳、广州、济南、海口、赣州等地学校和家长,以及三甲医院医生、食品加工研究专家、教育专家、公共管理专家、预制菜企业,综合了各方的审慎观点。

次日晚,该栏目记者采访教育部有关司局负责人,回应社会关切,并再发文《教育部:对“预制菜进校园”持审慎态度》,最后一段为:

这位负责人指出,党和政府高度重视学校食品安全,十分关心学生健康成长,广大家长期望孩子在学校吃得既绿色安全又营养健康。经研究,鉴于当前预制菜还没有统一的标准体系、认证体系、追溯体系等有效监管机制,对“预制菜进校园”应持十分审慎态度,不宜推广进校园。

还是说两句张核子进军的”新风口”预制菜。

预制菜的本质并非纯粹的餐饮问题,而是工业与文明问题。

它是工业化和城市化进行到一定阶段的必然产物,是物资快速集中化之后,原料成本和生产成本开始无限向销售渠道成本妥协之后的结果。

原本各路胡同、星罗棋布的弄堂小巷里遍布着的夫妻老婆店与苍蝇馆子,每天都用最新鲜的食材制作饭菜,但是渐渐的这些弄堂一点一点的消失,取而代之的是庞然大物的商超,将所有餐饮、购物、娱乐全部聚集一体。

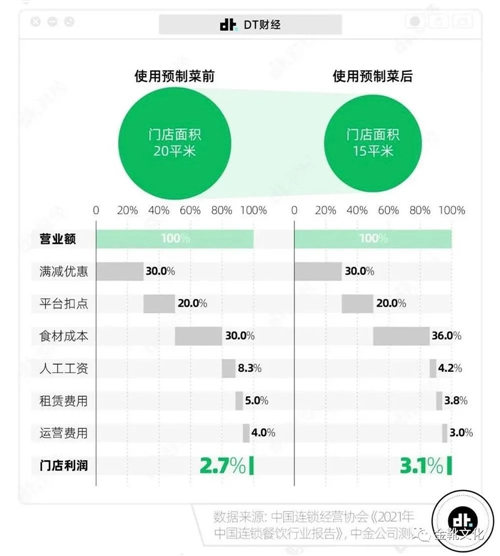

与之相伴的就是商超开店的高昂地租,这瞬间压榨了购买食材和制作食材的成本空间,包括某些看似高大上的高档餐厅同样躲不过选择售卖预制菜。

这就是马克思说的:

资产阶级日甚一日地消灭生产资料、财产和人口的分散状态。它使人口密集起来,使生产资料集中起来,使财产聚集在少数人的手里。

这种现象与困在外卖(平台)系统里的骑手、商家、消费者是一个道理,所有人的成本都成为了外卖平台的利润。

同时,随着我国中青年人群的社会生态(996、内卷、恐怖快节奏的生活)的逐步成熟,根本无法避免、无法拒绝。

预制菜只是当前社会形态的某种细分领域衍生,除非对整体土壤进行手术,否则每个领域、每个行业、每个人群都会迎来各自的工业预制菜。

ChatGPT,短视频,“一分钟看一部电影”的抖音电影院,女生们流行的“三分钟化妆术”……这些某种意义上都是一道道香喷喷的预制菜,都是工业化以流水线工程形式孵育的城市节奏怪胎。

所以可以这么理解,预制菜其本质是让人“牲畜化”,让菜肴“饲料化”——这其实和抖音短视频每天向市井阶层投喂精神食粮(或许也是精神垃圾)是一个道理。

在精神垃圾食粮不断灌输之下,人的大脑会逐渐丧失思考能力,只乐于依赖投喂而不愿自主酝酿观点——想一想,许多人看那种“一分钟看一部电影”的短视频多了,是不是已经不爱花两三个小时去看一部电影了?长此以往,会失去主动理解与形成自我观点的意识和能力。

同理,预制菜的攻势一旦铺开,所有人的胃口会被打造成万众一体,失去个性化。

这种现象直接冲击的就是中华民族丰富灿烂的饮食文化,特别是由于幅员辽阔而造就的各地不同的独特的差异化地域饮食文明,都会在资本打造的预制菜入侵浪潮中被抹平的干干净净。

中国饮食的口味有着极大的不确定性,这种不确定性正是中餐的一大魅力。

拿最简单的家常菜番茄炒蛋来说,就有“南甜北咸”的差别,甚至即便是同一地区口味也可能不一样。包括非常普通的鱼香肉丝,在四川地区的东南西北中都有各自的特点,绝非流水线可以制作。

国内知名预制菜企业“味知香”在招股书中就透露出对于产品口味以及迭代速度的担忧。目前该公司的产品销售主要覆盖江浙沪地区,虽然已逐步在重庆、成都、武汉等地展开布局,但是,由于进入不同地域的市场需要考虑到不同区域消费者饮食习惯、消费能力等多种因素,味知香承认,在短时间内,很难针对特定区域迅速做出调整与改变。

那么解决方案也很简单,既然资本在短时间内不愿意去迎合服务食客,莫不如就用统一化的预制菜风味去“调教”“教育”“改变”万千食客的味蕾……

一旦从千人千口变成万人一味,如此一来,各菜系(中国远远不止“八大菜系”)的从业钻营人员将会渐趋减少,中国饮食的文化生机将面临萎缩,像《舌尖上的中国》、《风味人间》等文化纪录片恐也将沦为历史资料片……

所以我毫不怀疑,待预制菜真的大面积铺开、成为所有人餐桌躲避不掉的唯一选品时,在这个过程中,那些我们熟知的西方餐饮巨头、国际垄断资本力量一定会在国内买办集团的配合下陆续进入中国的预制菜产业。

就在两个月前,国际糖果巨头玛氏(益达、绿箭、士力架、德芙等食品品牌背后的母企)已签署协议,收购一家总部位于美国加利福尼亚州的预制菜企业Kevin's Natural Foods,计划将其作为为玛氏食品与营养业务下一个独立业务来运营,该项收购预估在今年Q3完成。

成立于2019年的Kevin's主营业务为预制菜,旗下预制菜包括各类鸡肉、牛肉主菜,以及意面、各类调味品等,并以不含精制糖、麸质、激素和抗生素等健康理念为产品卖点。

根据美国媒体透露,玛氏此次的收购,后续市场将主要放在美国,但不排除未来也会在中国预制菜市场上发力。

这已经不是玛氏首次入局预制菜。据相关媒体报道,玛氏的食品与营养部门旗下已拥有印度预制菜品牌Tasty Bite。目前在玛氏的官方公众号内,玛氏已以将Tasty Bite称为天然素食品牌。

按照国内媒体的预测,2021年到2026年我国预制菜市场将以年复合增长率19.7%的速度稳定增长,2026年市场规模或将达到7691亿元。

在庞大的市场规模下,在中国已有诸多布局的玛氏,包括美国另一预制菜巨头Sysco,乃至于麦当劳等早已经略中国多年的国际巨头是否会考虑将预制菜产业链引入中国,这无需疑问。

从种子行业到预制菜行业,中西方于餐桌上的战争,无声却剧烈。

再从赚钱的角度看,张核子、罗敏等势力会挤进这个产业一点不让人奇怪,因为它在眼下的环境里一定是会赚钱的。

随着就业压力、生存压力、工作压力等进一步膨胀,都市打工人对一顿早饭/午饭/晚饭/夜宵的时间需求很可能会压缩到10分钟以内,这时候预制菜必然登堂入室。

健康?卫生?干净?新鲜?……抱歉,对一个“只求生存不求生活”、甚至“稍微渴望一下正常时间下班和周末双休都要被定义为躺平摆烂”的主流价值观所浸淫的社会里,那些东西早已是奢侈品。吃饱肚子就完了,扯什么淡呀。

是不是挺无奈的…

不过纵使无奈,这个话题之下,在早已“认命”的公众心中也依然会“留有余地”,那就是孩子。

在中国,儿童是最后的净土,儿童无小事,一旦涉及到「祖国的花朵」的新闻,统统一律引爆舆情、惹得全民共鸣共情。

这是中国人骨子里的伦理观,“再苦不能苦孩子”、“俺这辈子也就这样了,但俺娃不能遭罪”……这种意识形态谁都动摇不得。

因而,这一轮就预制菜的滔天声讨,主要也是针对「预制菜进校园」的问题。

让孩子们吃预制菜,这直接激怒了亿万家长,没有妥协的可能。

很多时候,真的不是那一道菜的问题,而是人的问题。

长年累月以来,人们对许多东西早已是不信任,湖南隆回的“倒牛奶”风波,江西某校的“鼠头鸭脖”事件,都令预制菜这等更进一步模糊化流程的事物无法搏得安全感。

大多数情况下,人们也愿意睁一只眼闭一只眼了,可一旦涉及到孩子,家长们不可能去赌,只能一刀切的抵制。这没办法。

一个并不算完全成熟的产业,刚刚冒头就想把触角伸向孩子、蔓延进校园,这无疑是吃相太过难看,资本逐利也不必这么心急吧。

还是那个症结:不是菜的问题,而是人的问题。

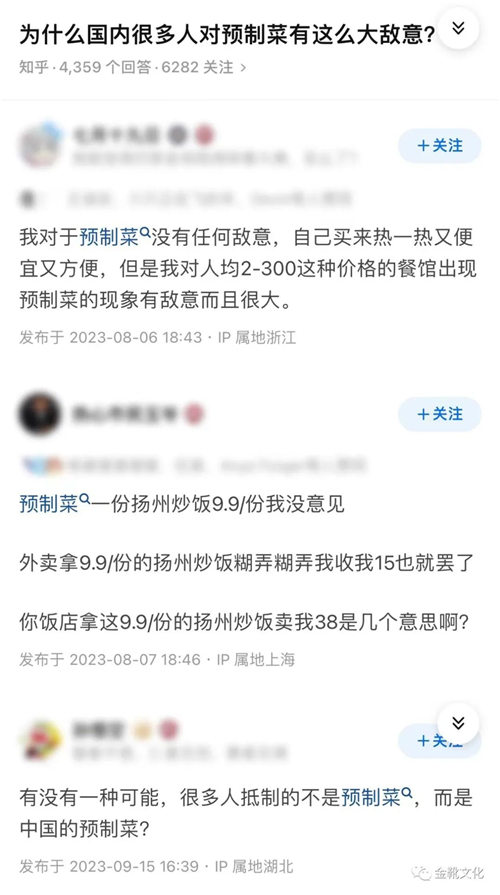

拥护预制菜的声音往往都是在背诵台面上的理论,但反对预制菜的观点几乎都是基于执行一侧的诸多现实……

关于这个看似难以解决的问题,我倒是想给出一个方子:让领导们先吃。

凡是进校园食堂的预制菜,可以让该校以校党委书记/校长为首的行政管理层以及当地市场监管局、教育局的领导们先吃,即所在机关食堂率先引进,并全程透明公示食用情况,为期不少于两个月。

这样,我想家长们的抵制浪潮至少会平息七成,也有利于当地就这个议题而“头疼不已”的维稳。

就现实而论,“预制菜进机关”也并不是什么大不了的事,浙江瑞安、河南信阳、湖北武汉、江西赣县、广西贵港、山东济宁等多地的事业单位或机关部门,此前都搞过引进预制菜作为公务用餐的试点,这值得点赞。

你让老百姓吃什么,自己就先尝试,率物垂范,才能够真正让预制菜产业在民间落地生花。

就好比昔日高铁增速,铁道口领导回回第一个上,众目睽睽之下体验第一趟列车,包括国产大飞机C919也是领导试飞第一班,这就是体现了自信,预制菜的推广同样应当照此思路。

当然,这里面同样有一个必然的要求,即“你吃的预制菜和我吃的预制菜必须是一样的”……否则就又成了那一幅“明星富豪们代言的产品自己却根本不用”的熟悉场景。

道理就是这么简单的道理,方法就是这么简单的方法。

只不过,再把话说回来,这显然也是下策……

因为,恐怕没有人能保证或认为领导们会天天、顿顿都吃预制菜,且即便领导们的机关食堂实现了顿顿供应预制菜且菜品与学校的学生食堂一模一样,那么领导也是可以选择走出食堂的——但是学生们及其背后大部分普通家庭的选择面就狭窄太多了。

这其实还是一个阶层与权力不对等的老生常谈了。

预制菜不论是突破外卖还是入侵校园食堂,都让中低层的消费人群根本没的选择,他们只能一边做无谓的抱怨一边又无奈的接受。

这,其实才是诸多社会议题无法根解、公众情绪难以消释的深层缘由…

正如《学校食品安全与营养健康管理规定》中明文出示:

保障师生家长的知情权、参与权、选择权、监督权。

然而本文开篇所陈新华社的最新报道中却展示了如下段落:

江西赣州一些家长反映,当地启用中央厨房配餐模式前,学校并未征求家长意见,这意味着配餐方并未向家长充分告知其菜品生产方式,至于配餐是否为预制菜,家长们无从知晓。

还是以那句话作为本文结尾吧:

不是菜的问题,而是人的问题。

【文/欧洲金靴,红歌会网专栏作者。本文原载于公众号“金靴文化”,授权红歌会网发布】