欧洲金靴|冰山之下:LGBTQ与犹太政治渗透

我说点历史和事实。

先提一个人:马格努斯·赫希菲尔德,德裔犹太人、性学家,人称“性爱因斯坦”,近代世界同性恋运动的“奠基人”,曾公开承认自己是“异装癖者”(transvestite)并首次将“异装癖者”与同性恋者区分出来。

1919年,他在柏林创办了“性学研究所”,收藏大量的性研究书籍和材料,来论证所谓“同性恋不是一种疾病”。

1930年代,马格努斯曾在中国主要城市院校做过超过三十次演讲,受到当时国民党治下民国知识分子的热烈追捧。

而他的情人不是别人,正是清末重臣李鸿章的孙子Li Shiu-tong。

根据《南华早报》的报道,Li Shiu-tong曾在柏林学习席卷西方的“性学革命”,在马格努斯过世后,他移居香港。

半个多世纪后,自80年代中期开始,为了有效地服务于美国资本的全球化,美国情报机构以民间组织的名义开始大规模对外输出其特定的意识形态,即实现美国自由主义经济学和法学的全球化。

比较典型的案例就是从1987年开始、由福特基金会资助的“全球性比较宪政研究”,其主要意图就是推动全球范围的西式宪政化进程。

2011年12月10日,国际人权日到来前四天即12月6日,白宫发表总统备忘录,要求美国的外交、外援机构“致力于保护同性恋者的权益”。

奥巴马彼时宣称:

美国在提供外援时将开始考虑受援国对待同性恋者的态度。

当晚,国务卿希拉里在日内瓦发表有关美国人权政策的长篇演讲,强调同性恋者的权利与妇女及少数种族的权利一样,均属人权范畴,美国将利用外援和外交与歧视同性恋的行为作斗争,促使对同性恋采取歧视政策的国家实行改革。

奥巴马关于同性恋问题的备忘录和希拉里日内瓦人权演说,瞬间把同性恋从国内议题提升为国际议题,为美国常打的人权外交牌确立了更多的内容。

当然,奥巴马是个什么货色,今天我们都知道了

美国的这一政策遭到了一些非洲国家的反对,在获得援助和支持同性恋的问题上,加纳态度鲜明,总统约翰·米尔斯和新闻部长约翰·蒂亚先后表示:

加纳不会因为援助问题转变态度,因为支持同性恋有违加纳的历史、文化和行为准则。

可以看一看一些美国精英近年来的表态:

“美国公众转变态度支持同性恋,85%的功劳都应该归给在好莱坞和社交媒体上的犹太人领袖,他们的影响力是巨大的......”—— 拜登,2013年;

“应该正式把’恐同’添加到精神异常的医学清单中。”——犹太心理学家乔治·温伯格 (George Weinberg),2016年;

“威尔与格蕾丝是改变了美国的一部电视剧,它逆转了美国人对同性恋和同性婚姻的看法。”——《赫芬顿邮报》(该剧制片人David Kohan,、Max Mutchnick和导演James Burrows均为犹太人);

就在2021年年初,随着拜登的上台,纽约州参议员查克·舒默成为了参议院历史上第一个犹太人多数党领袖。

犹太大本营以色列的特拉维夫市,都知道,它被称为“世界对同性恋最友好的城市”、“亚洲同性恋之都”。

在以色列,2017年的调查显示79%的以色列人支持同性恋婚姻;两年后,以色列任命了同性恋阿米尔·欧阿拿 Amir Ohana为司法部部长,他也是同性恋婚姻合法化的支持者。

2021年夏天以及去年开始的新一轮巴以冲突中,犹太资本搅动世界舆论(包括中文互联网)颠倒黑白、污蔑攻击巴勒斯坦人民保家卫国的动作,应有领教。

全球最大的同性恋约会APP“Grindr”的创始人:乔艾尔·欣凯,犹太人;

Facebook CEO扎克伯格,犹太人;

谷歌创始人拉里·佩奇(Larry Page)和谢尔盖·布林 (Sergey Brin),还是犹太人。

而谷歌创建的背后正是由CIA种子计划资助,行动则听命于NSA(美国国家安全局),前CIA官员大卫·斯蒂尔甚至曾毫不掩饰:

我们CIA内部就有谷歌的联络人,瑞克·史坦赛尔,效力于CIA研究发展办公室。

以2011年的埃及动乱为例,时任谷歌CEO埃里克·施密特直言,埃及境内的某些媒体和势力和美方里应外合,通过在FB和TT上散布信息、煽动推翻穆巴拉克,彼时还有一句口号作为行动图腾:

我们都是哈勒德·萨伊德!

“美以捆绑”,这在国际舆论斗争和新闻传播领域非常明显,背后都是犹太金融能量的播种,即“犹太寄生战略”。

以以色列前任央行行长斯坦利·费希尔(Stanley Fischer)为例,此人卸任后,竟然会在2014年又被任命为美联储副主席……

包括2020年2月时,美国著名的犹太人周刊《犹太日志》的封面竟然将两个犹太人——桑德斯和布隆伯格的竞逐称为“犹太人vs犹太人”,并称这是“犹太传统的两面”。

可以看到,在昔日苏联解体的过程中,白宫方面资助叶利钦,并任命了三个犹太人副手:丘拜斯、涅姆佐夫、 基里延科。这仨犹太人又在私有化改革中将苏联国有资产贱卖给犹太商人:霍多尔科夫斯基、古辛斯基、别列佐夫斯基、普罗沃罗夫、阿布拉莫维奇……

当前,LGBTQ运动在犹太人领导下于形式上邪教化、于规模上集团化、于诉求上政治化,已是不可逆。

根据美国犹太新闻网Forward的编辑高德伯格(Goldberg)统计,好莱坞主要制片厂由二十五人控制,这二十五人中有二十一人为犹太人,他们操纵着宣传机器对外传播LGBT。

更不要提主流新闻机器更是全部为犹太势力把控:

从历史看,美国共有四次犹太移民潮:

第一次为1776年美国独立时,其国内犹太移民已有2500人,其中法国犹太人居多,他们资助了北美反殖民者打赢了对英国的战争;

第二次为1815年拿破仑战争后,多为德国犹太人,他们较适应美国环境,积极宣传欧洲启蒙思想,很快融人美国主流社会,并逐步向中产阶级发展。犹太人自1841年开始进入美国国会,南北战争时有约十五万犹太人,到1880年已达二十五万人;

第三次为1881年俄罗斯沙皇遭刺杀后,被视为“凶手”的犹太人在俄国内遭受到迫害和歧视,致使至20世纪初约250万俄国犹太人涌入美国。这些新移民重视教育,人口质量迅速提升,在各行业施展才干,不仅使美国成为世界上犹太人居住得最多的国家,也为美国的经济发展作出巨大贡献。1906年,西奥多•罗斯福任命犹太人奥斯卡·斯特劳斯进入政府内阁,担任商务部和劳工部长——这是美国历史首例。与此同时,罗斯福还是美国历史上第一位将自己个人资金贡献给犹太人事业的总统(1906年,他将自己获得的诺贝尔和平奖中的一部分献给了美国犹太福利委员会,美国犹太人迎来黄金时期,威廉·霍华德·塔夫脱更是美国历史上第一位出席犹太人最重要的节目——“逾越节圣餐仪式”的总统,也是第一位犹太国家福利委员会的董事会成员。1916年,伍德罗•威尔逊又提名犹太人路易斯•布兰代斯为最高法院大法官,这在美国历史上也是第一个先例。一年后,1917年11月22 日,威尔逊又倡议举行“美国犹太人救济活动”,以筹集资金来援助欧洲的犹太人,并在全国获得广泛的支持。1922年9月22日沃伦•哈丁又签署了国会赞同“贝尔福宣言”和授权书,进一步加强对犹太人的接纳。

第四次则是上世纪30年代德意志第三帝国元首阿道夫·希特勒上台后,这段历史无需赘述,大家都很熟悉了。

战后,1948年5月14日,以色列总理本•古理安在特拉维夫向世界发表立国宣言,宣布:

基于民族及历史上的权利,以及联合国的决议,特此宣布犹太人的国家在巴勤斯坦正式成立,国名为以色列。

仅仅11分钟后,美国总统杜鲁门就立刻宣布承认以色列的主权……

3

同性恋这种性倾向,严格来说本非天生(见劳伦斯·梅耶和保罗· R ·麦克休夫的研究《Sexuality and Gender》),却又掺杂过多犹太势力对外侵略扩张的政治成分。

肉眼可见的,东亚/东南亚正在成为继拉美和东欧之后又一个被犹太人带入政治街头化和文明蛮荒化的地区。

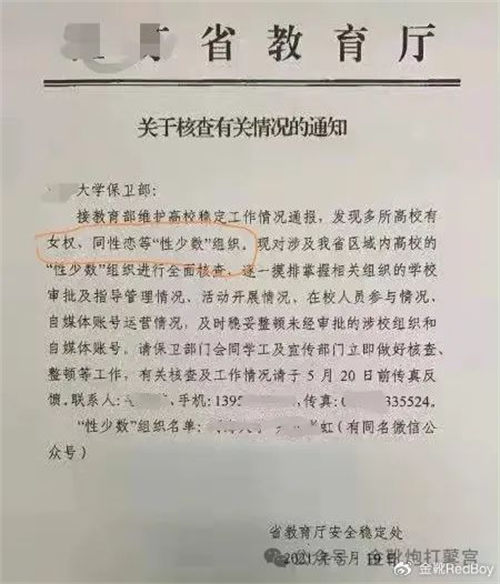

2020年7月美国驻成都领事馆被关闭后,中国网络上一大批LGBT组织和女拳势力一度沉去,但随着2021年拜登上台,三年以来又有沉渣泛起的迹象。

早在2020年10月28日,拜登在接受《费城同志新闻》(Philadelphia Gay News)的采访时就有承诺:如果赢得美国总统大选,将在上任的一百天内通过《平等法案》(Equality Act)。

拜登当时自白,自己在担任副总统期间一直是LGBT权利的倡导者,如果当选总统,将在上任一百天内以最优先立法顺位使《平等法案》通关——而这正是特朗普团队及其背后庞大“红脖子”群体所反对的。

《平等法案》被认为是具有里程碑意义的立法,保证LGBT了社群在就业、住房、教育、联邦资金、信贷和陪审团制度等方面免受歧视。

必须看到:拜登的内阁是美国历史上犹太人最多的一届,犹太势力占据了超过十一个席位,均手握重权:白宫幕僚长、国务卿、财政部长、司法部长、国土安全部长、国家情报总监、副国务卿、国家网络安全顾问、中央情报局副局长、助理卫生部长,悉数犹太人。

严正希望中国有关方面、特别是国安部门能够警觉,犹太资本的触手已经在国内蔓延这是不争的事实:

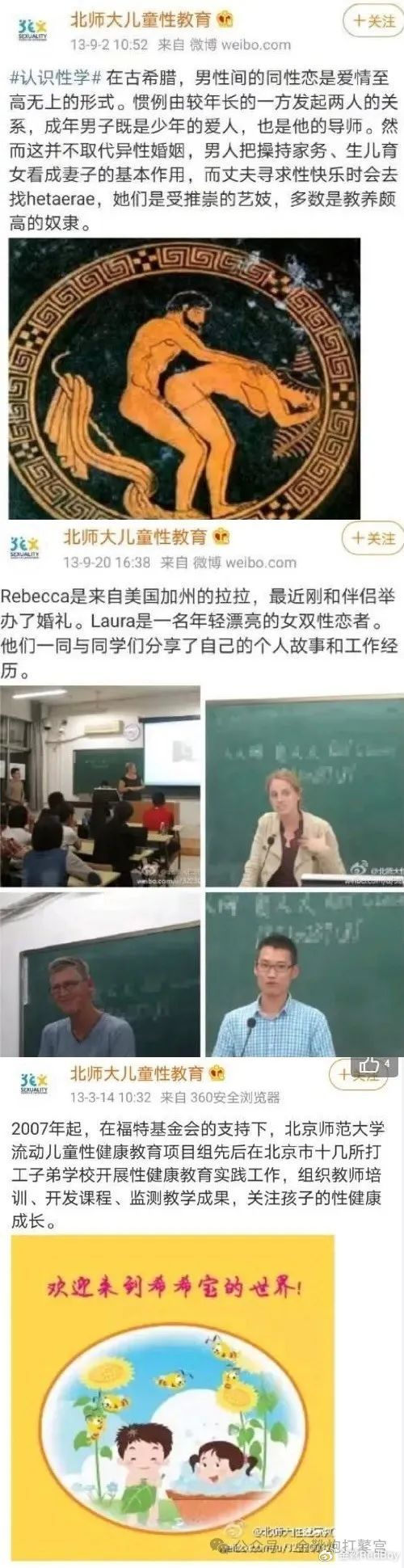

早在2007年,美国福特基金会曾有资助我国刘文利教授,组建“北京师范大学儿童性教育课题组”,研发了小学1-6年级的教材,内容涉及传播同性恋。

包括当前诸多资本把持娱乐圈并裹挟饭圈,缕缕打造以同性恋、特别是男同性恋题材居多的擦边球式的小鲜肉影视作品,以及网络文学界铺天盖地的同性恋小说,都应得到足够的警惕和整治。

说实话,我个人对这个群体真没什么“偏见”,我确实是想如他们所言拿他们当“平常人”。

可问题在于,这个群体从来自己不拿自己当平常人——哪个平常人动不动给自己设个节日上街游行?

请明晰:只有标榜特殊身份的人群才会要求特殊化待遇。

更不要说我看到的一个现实是:在中国舆论场上,LGBT势力与鼓吹卖淫去罪化、代孕合法化、“多重性向”脱敏化的势力是深度重合捆绑的。

因此,他们也是反共反华势力的主要喂养目标。

这让我没法不警惕。

跋

以列宁在1913年10-12月的《关于民族问题的批评意见》中的话作为结尾吧:

任何直接或间接提出‘犹太民族文化’这一口号的人(无论他出以什么目的)都是无产阶级的敌人,是旧世界的支持者,是犹太等级制度的支持者,是拉比和资产阶级的帮凶。

犹太的民族文化——这是犹太僧侣和资产者的口号,是我们敌人的口号。

只有在欧洲东部,在落后的、封建的、教权派的、官僚化的奥地利,这个任何社会生活和政治生活都由于语言引起的无谓争吵(更糟糕的甚至是破口大骂,大打出手)而处于停滞状态的国家,才出现了这种绝望的小资产者的思想。

【文/欧洲金靴,红歌会网专栏作者。本文原载于公众号“金靴炮打鼕宫”,授权红歌会网发布】