斯科特的盲点:农民的反抗仅仅是为了自己的温饱么?

2024年7月19日,詹姆斯·斯科特(James C. Scott)去世。

斯科特于1936年出生于新泽西州的霍利山,1958年在威廉姆斯学院获得学士学位,并于1967年在耶鲁大学获得政治学博士学位。耶鲁大学政治学和人类学斯特林(Sterling)教授,创立并主持耶鲁农政研究中心。斯科特于1992年当选为美国人文与科学院院士,1997年至1998年担任亚洲研究协会主席。2020年,美国社会科学研究委员会将最高荣誉“阿尔伯特·赫希曼奖”授予斯科特,以表彰他“广博而卓越的跨学科研究”。

斯科特的代表作有《农民的道义经济学》《弱者的武器》等。其中,尤以《农民的道义经济学》的影响最为广泛而深远,至今被认为是理解农村社会和农民反抗问题的经典之作。本文正是我们的志愿者们读了《农民的道义经济学》导言和第七章内容之后的讨论笔记。今天我们重发此文,通过学习、反思斯科特的理论来纪念他。

斯科特认为,农村社会存在着对基本生存、公平互惠、社会正义的道德期待,农民的反抗正是因为这一基本“生存伦理”受到了冲击。因此,斯科特认为农民的反抗是防御性的,目的在于恢复并维护自己原有的生存地位。

然而也有学者用不同的案例对斯科特的论述提出了质疑。“生存伦理”到底是农民社会的真实反应,还是折射了斯科特本人某种保守的意识形态?如何历史地把握抗争中农民的主体性?

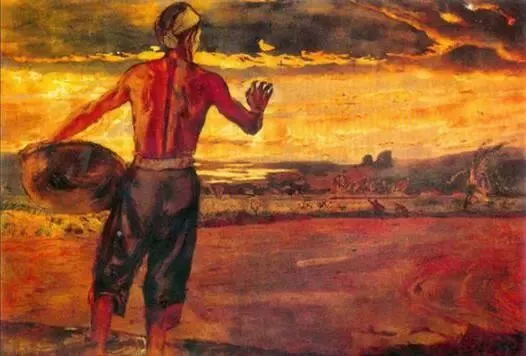

越南画家Nguyen Duc Nung(1909-1983)

作于1958年

一、斯科特:生存伦理

是农民政治活动与反叛的基础

詹姆斯·斯科特在其著作《农民的道义经济学:东南亚的反叛与生存》中,通过对20世纪30年代东南亚几次大规模农民反叛的研究,以农民对饥荒的恐惧来解释农民社会许多技术的、社会的和道德的安排,指出应把“生存伦理”置于理解农民政治活动的中心。

斯科特认为,东南亚地区一部分农民特有的生态小环境使他们面临严重的生存危机,如中国(1931年)、缅甸(1856-1857年)以及越南北方(1944-1945年)的饥荒。收成低不仅意味着食物短缺,还可能使农民产生严重依赖他人的羞辱感,或者因为变卖土地牲畜,农民来年收获足够食物的机会减少。大多数前资本主义社会里的“生存伦理”正是来自于这种对食物短缺的恐惧。

由于农民生活濒临生存线的边缘,再加上受制于气候和别人的盘剥,农民家庭对于收益最大化没有进行计算的机会。他们力图避免的是有可能毁灭自己的歉收,而非收益最大化,或者通过冒险而发横财。

生存伦理不仅影响农民的思想和行动,同时也影响着农民之间、农民与精英阶层和国家的关系。斯科特认为这种“安全第一”的原则体现在前资本主义社会的许多秩序和社会安排中:富农要为穷人的最低生存需要提供救济,否则被抛弃的穷人很可能成为富农的现实威胁。作为一种道德标尺,是否提供给农民最低生存保障不仅适用于衡量村庄内部的道德,也适用于衡量社会精神,适用于评价外部精英阶层的德行。

生存伦理植根于农民社会的经济实践和社会交易中。第三世界向资本主义制度转变时期,农民问题就是保障最低限度收入的问题。要确定最低限度收入,除了生理需求,还要涉及社会和文化的含义(一定水平的财力对应必要的礼仪和社会义务)。如果低于这一水平,不但会饿肚子,还会遭受在社会内失去身份、地位,也许永远陷入依赖性境地。

这种生存伦理在东南亚殖民地遭到了极大的破坏:

农民几乎完全没有最低限度的生活费保障,农业经济的商品化又完全取消了各种传统的社会保险;

地主对农民收成的盘剥随市场的指向而变化,而不考虑农民的最低生存需要;

政府不考虑市场波动对农民的打击,且为了维持税收,更加压榨农民。

为佃户提供有保障的最低利润的租地制度,比起从佃户那里平均盘剥量较少,但却忽视其基本消费需要的制度来说,在佃户的体验中似乎剥削的程度较低。

斯科特根据农民的消费情况提出,促使农民反抗的是剩下的数额有多少,而不是被拿走了多少。也就是说,农民反抗的本质是作为消费者的反抗,而非作为生产者的反抗。农民反抗是防御性的,目的在于恢复农民原有的生存位置反应,而非希望藉此提升自己在社会分层中的地位。

二、斯科特:

哪些条件导致抗争、幸存和镇压?

这一部分斯科特以殖民地时期东南亚的社会经济和政治条件为例,讨论促成抗争、幸存和镇压三种行为的可能性因素有哪些。

1、什么条件可能促成抗争?

(1) 土地制度的恶性发展压缩了农民的生存空间,农民生存受到威胁:由于人口变化、商品生产的日益发展和政府权力的增长,这一时期东南亚的土地制度朝着不利于农民生存的方向发展。人口增长使可耕地全部被人占有,损害了农民同土地所有者讨价还价的能力;为市场进行的商品生产,有一定的风险,使得拥有资本的人们占优势,同时增加小土地和佃农的不确定性,农村薪资劳动者阶级扩大;政府的强制作用使得地主和放债人可以从较大的讨价还价能力中获取好处。

(2) 整体破产容易激发集体行动:这一时期,自然产量的波动、世界市场的波动和单一作物价格的波动使农业收入发生巨大变化的可能性增加。这些变化影响的不是单一的农民,而是使农民整体上处于破产的边缘。

(3) 农村分化程度高低对抗争行为的影响:斯科特认为,差异性大、各自独立的乡村最易受市场混乱的伤害,但又缺乏内在的缓和市场力量对较贫困者产生影响的能力,难以集体行动。公有化程度较高的乡村具有比较共同的阶级观念,容易形成共同行动的组织,但同时也常常能够进行“痛苦的再分配”,从而避免或延缓生存危机的到来。

2、什么条件可能减缓抗争的发生?

在遇到生存危机时,农民常因为一些适应性的变革而不进行抗争。适应性变革包括:改种经济作物、人口流动增加其他就业机会、政府提供的资助和保护、宗教教派或反对派组织提供的保护和援助。

(1)改种经济作物。从食用农作物改为经济作物,特别是种植劳动密集型的经济作物,如烟草。但转变农作物种类的负面影响可能是让农民直接面对新的市场风险。这种策略通过利用现有资源对付困难,不涉及政府和地主以税、租的形式强征剩余物的问题。

(2)人口流动增加其他就业机会。半永久性的流动是农民增加经济活动的一种方式。然而,流动的增加不利于乡村的经济和政治合作,乡村极大地流失了社会底层潜在的领导力量。迁移也冲淡了乡村“小传统”的特性和自主性,最终使得“农民”社会和经济内容被逐渐剥光,农村生活以至农村政治失去自身特性,越来越被融入全国的政治活动之中。

总之,临时迁移把乡村的经济财富和政治地位同城市经济捆在一起。乡村更易受到城市经济衰退的损害,此类乡村的整体经济是一种寄生性依赖模式,因为它并非受农业收成或农产品价格的影响,而受商品经济下劳动雇佣状况的影响。

斯科特还将绿色革命视为适应性变化的一种,但认为绿色革命不太可能为东南亚的农业发展提供一条相对和平的道路。一是因为绿色革命本身的限制,如水稻、谷物对供水的变化和时间要求严格,因此绿色革命的成效局限于灌溉供水有保障的地区,这只有少数农民能够满足要求;二是因为这样的农业现代化将带来新的分裂性后果,即农村阶级关系的进一步商品化。因为对于东南亚来说,大多数人只有少量土地的或是只能租佃土地,绿色革命对于大多数较贫困阶层来说,会带来严重的生存威胁问题,特别是在经济安全和就业两方面可能带来新的混乱和不稳定。

(3)政府提供的资助和保护。一系列的福利、雇佣、资助、补贴等项目,有助于为多数农民家庭提供简朴的生存条件,减少农民动乱的可能性。但是这种国家保护取决于国家的财政状况,只要结构问题不得到解决,大量的生存问题可能就要超过国家的财政承受力。因此,社会结构性矛盾不太可能长期地依赖地政府资助来缓解。

(4)宗教教派或反对派组织提供的保护和援助。斯科特介绍了高台教、基督教为农民提供物质和身体安全保障。他同时指出,激进党派、农民协会以及宗教派别,在迎合农民福利方面的局部成功,可能逐渐损害其成立时的更为激进的目标。如印尼的共产党在许多方面为农村的个人依赖提供了传统的保护模式,多数农民不是同党的思想观念有密切联系,而是同党的地方领导人有密切联系,因而变成类似于保护组织而非阶级运动。斯科特认为该党的瓦解不仅是遭遇暴力镇压的结果,而且因为其自身组织也妨碍了阶级战斗精神。

总体上看,斯科特论述的道义经济包含两层含义,一个是以生存为基础的权利,包括了生存权、人权等;另一个是一种互惠的关系,跟亲戚朋友、乡绅,以及国家互惠的关系。

在村庄层面,斯科特超越了以家庭为界限的假设,认为这种道德底线是农民判断一件事情是否合理的基本依据。斯科特运用的是恰亚诺夫的基本论点,即劳动的辛苦程度有主观的限度,农民不是在实现积累,而是为了生存。农民的正义观不是被剥削多少,而是剩下多少;农民的反抗不是为了改变生产关系,而是保守性地维护原有的生产关系。

三、如何评价“道义经济”?

斯科特的政治保守性

詹姆斯·斯科特认为通过道义经济,农民不仅得以维护其自身存续,也树立了社会公义的评判标准。然而,Jane Haggis等通过印度上世纪40年代农民抗争的案例指出,斯科特的“道义经济学”不能解释当地农民的抗争。此处,我们介绍两个案例。

案例一:贫农抗争不是为了维护传统道义,而是为改变阶级结构

上世纪三四十年代,贵族穆斯林统治着印度南部的海得拉巴州,他们拥有土地、控制军队;与他们合作的是印度教地主团体,他们为穆斯林贵族收取地租,负责管理各种公共事务。在其他农村阶级看来,这两个统治团体都代表国家权力。

上世纪三四十年代的大萧条和二战对当地经济产生了负面影响。在大萧条中,经济作物的价格大跌,很多农民失去小块土地,成为了佃农或无地劳动者,他们受制于地主,被地主任意地征用劳役。二战中经济作物的需求增加,因此粮食作物的耕种面积减少,本地的粮食价格上升,负债和失地人群又一次增加,有89%的农民负债,引发了四十年代后期的反抗运动。在反抗中,富农与贫农联合起来反抗国家代言人。

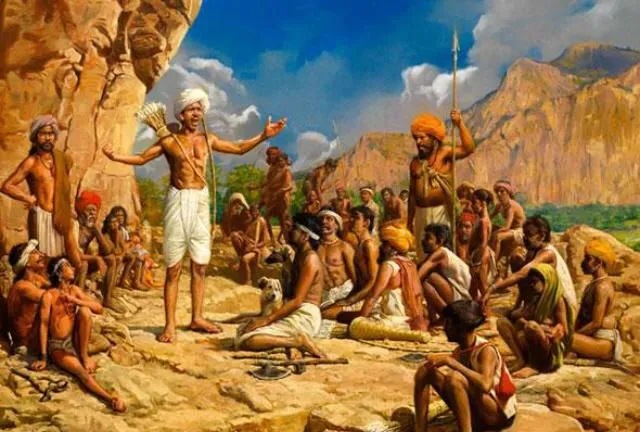

保卫地权、反抗英国殖民者的

印度农民领袖Birsa Munda

1944-1946年,海得拉巴州的Telengana地区爆发了农民抗争,最为显著的是肥沃的、交通不便又森林覆盖的Nalgonda和Warangal两处地方。Andhra会议的共产党力量由富农主导,他们要求在村级的斗争中为劳动者争取更高的工资,反对传统劳役、非法苛捐杂税、谷物征收等。很多贫农也自觉加入了反对政府、贵族、地主的斗争中。

抗争初期,贫农和富农的阶级联盟运作得很好。因为富农主导了土地的分配,土地分配的上限很高,所以大地主的利益受威胁,而富农的利益没有损害。但是到了1948年底,两个原因导致贫农和富农联盟的解体。

其一,贫农要求更为激进的变革,尤其是他们要求降低土地上限,进行真正的土地改革。这一要求损害了富农的阶级利益。

其二,1948年9月,印度军队入侵海得拉巴州,不到一周的之间穆斯林贵族投降,印度式的民主政体开始建立。

这一变化符合富农阶级的利益,而贫农则继续抗争了3年,最终在1951年被印度军队打败。

质疑斯科特“道义经济学”的解释力

斯科特认为农民抗争是防御性的、保守性的抗争,旨在向“道德经济”的回归。然而在这一案例中,富农和贫农反抗的恰恰是既有的社会关系,他们抗争不是为了恢复所谓道德经济,而是为了推翻贵族和地主的统治。

斯科特的论述假设了一个同质化的农民,认为“农民”对土地改革没有兴趣,他们的抗争主要是作为消费者而不是生产者的抗争。然而这一案例让我们看到了农民的分化。富农从消费的角度提出了提高劳动者工资和减少政府谷物征收的要求,但是贫农开始了争取生产资料(主要是土地)的斗争。富农和贫农虽然一度有联盟,但终究由于诉求不同而分道扬镳。虽然富农是抗争的开启者,但是贫农才是提出革命性要求、要改变阶级结构的人。

案例二:农民抗争是维护生存安全,还是资本主义体系下的政治性行动?

第二个案例是农民减租运动(the Tebhaga Movement)。这一运动发生在上世纪四十年代印巴大分裂之前的孟加拉地区。农民运动发生之前,佃农要向富农缴纳一半的收成作为地租,而这场减租运动要求把地租降到三分之一。在这场农民运动发生时,殖民主义已经统治了南亚近一个半世纪。1793年殖民者就大肆破坏了原有的社会结构,把土地所有权赋予了旧体制下的收税人,把原来的种田人变成佃户,因此创造出符合殖民利益的统治结构。

Somnath Hore木刻:减租运动

到十九世纪末期,殖民统治使资本主义已经发展到这个地区,这体现在农民对待地租的态度。1890年地主要求将原来的实物地租转变为货币地租,这一要求遭到了农民的抵抗,农民不是因为维护“传统”而抵制货币地租,而是因为地租转变为货币之后,农民实际上要交付的地租更多。在农民的躁动下,地主取消了货币地租,恢复了实物地租。到1946年,农民自己要求实行货币地租,因为根据当时市场价格的波动,如果交实物地租农民吃亏更多。所以,农民已经根据资本主义市场的逻辑来对待地租。

1900至1928年间,经济作物价格上涨,农民因而转种经济作物,放弃了水稻种植。在大萧条中,由于农民已经深陷资本主义经济体系,因此他们受到沉重打击。大萧条到来时,食物严重短缺。到了1943年大饥荒时,估计有300万贫农因饥饿而死。

尽管1943年的大饥荒促进了农民的政治化,但是农民运动实际上发生在有过两次丰收的三年之后。农民运动的主力是农村中相对受饥荒影响较小的佃农和分成农。运动开始于1946年9月,印度共产党发展起具有组织性的抗租运动,佃农收了粮食不经富农同意就拉回家。运动中,尽管农业雇工、茶场工人、铁路工人并不能直接受益于这场运动,但他们都加入了支持农民抗租斗争的行列。

虽然运动扩展得很快,但当时正在蔓延的印度教和穆斯林的社群冲突影响了农民运动。在部分地主是印度教的地区,穆斯林的贫农反抗就多,而当地主是穆斯林的时候,穆斯林的贫农反抗就少。1948年,在警察枪弹的镇压和族群分裂的大背景下,农民抗租运动最终坍塌了。

图片文字翻译:农民减租运动

Jane Haggis等几位作者认为:

一、斯科特认为农民反抗的核心是生存安全,可是这一论述无法解释为什么1943年孟加拉大饥荒并未引发大规模的农民起义。

二、1946年孟加拉的农民抗租运动不是为了回到殖民前的生产方式,而是一场在资本主义体系之内的政治性行动。因此,这一案例既不支持、也不反驳斯科特的道义经济说,反而追问斯科特的论述是否适用于近现代的东南亚和南亚。因为,一个半世纪的殖民历程对印度社会经济结构的改造并非独特:菲律宾和印尼东部的殖民从十六世纪就开始了,爪哇则开始于十七世纪。

三、在抗租运动中印度共产党发挥了重要作用,这正指出了斯科特“道德经济”论述中的一个漏洞,即斯科特没有关注和分析经济利益问题如何转化为政治行动的机制。

四、结 语

斯科特的核心论述是,农民抗争的核心在于保存生存经济和传统的道德互惠。这恰好顺应了那种认为农民没有能力成为自为政治主体的保守看法。斯科特虽然承认传统社会中生产资料占有的不平等,但他对“道德经济”的关注却又遮蔽了这一不平等。在用“道德经济”的框架看待地主和佃农的关系时,斯科特或许不自觉地采用了地主的视角。这一视角把地主和佃农包裹在以恩主为中心的大家庭里,直到外在力量来分裂、拆散他们。

《农民的道义经济学》成书于上世纪七十年代,那时第三世界的政治图景正发生着革命性的变革,而农民运动在推动社会变革中发挥着前所未有的能动性作用。然而,斯科特却开启了一种保守性叙述。他将农民抗争的诉求仅仅局限于所谓的传统道德秩序的回归,忽视了农民内含的自为力量和革命性。这种叙述不仅遮蔽了农村的阶级关系,也削弱了农民创造历史的主体性。

詹姆斯·斯科特(James C. Scott)