房租不足烟酒费的1/7,毛时代的福利分房到底好不好?

近日随着房地产巨头恒大关门大吉的传言四起,房,再次成为人们热议的话题。

我一直有个问题,房价这么高,掏空了中国人四个、六个乃至十个钱包的房地产企业咋还能负债上万亿呢?老百姓买房的血汗钱都到哪里去了呢?

现在的房子是天价,但我国曾有福利分房制度,那时的住房就像白菜一样廉价。

那么,作为生存必需品之一的住房,究竟是如何炒起来的呢?

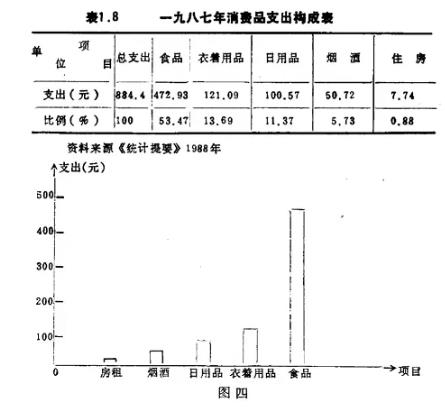

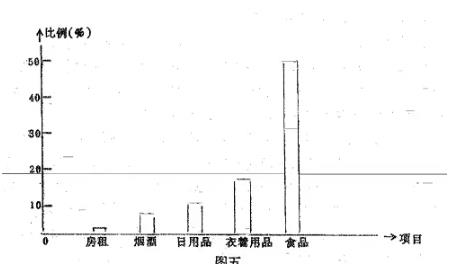

在住房制度改革拉开大幕的前夜,1988年的《统计提要》显示,1987年城镇居民的住房支出为7.74元,还不足烟酒消费的七分之一。

这是什么概念呢?举个例子,即便你每天抽一包70元的软中华(吸烟有害健康),一个月抽2100块的烟,假设不喝酒,房租也就是300块钱。

房租占整个消费品的支出只有0.88%,占工资的比例当然更低,基本相当于住房免费了。房价如此低廉,当然可以多买几件衣服、多下几顿馆子、多买点日用品了。

这不就是传说中的房住不炒吗?

大家自己算算,你每月的支出当中房租占多大比例,房租又占工资的多大比例。交完房租之后,你抽得起多少钱一包的香烟呢?

我的一个朋友,在北京工作,在地铁站附近租住了一个不到10平米的小单间(有公共卫生间),房租每月1700元,大概是他工资的20%。在北京,他连做“房奴”的资格都没有。

1990年出版的《中国住房制度改革》(云志平等著)写道,从1950年到1987年,我国实行福利式的住房分配制度,城镇住房由国家投资兴建,以极低的房租分配给职工使用,房租低到仅有象征性意义,分房的第一依据是家庭人口多少,也要考虑职工对社会贡献的大小。

房子不能买卖,也不需要买。虽然住房可能小了点,但绝对是住有所居了。再加上近乎免费的医疗、教育和养老,扣除技术进步的因素,当时的城镇工人生活水平和现在相比差多远呢?

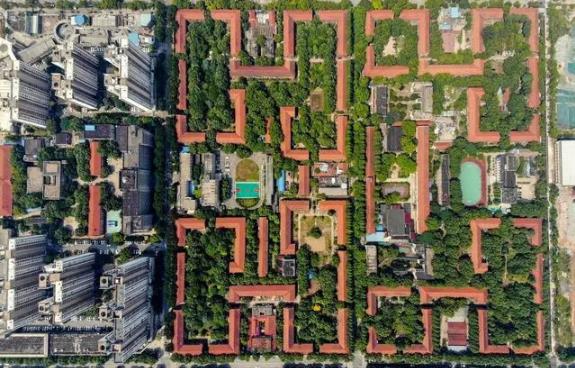

(武钢工人的福利房,看起来像红双喜,已拆迁)

这样的住房制度不是挺好的吗?

官方的说法住房由国家投资,财政负担越来越重,投资不能收回,导致住房严重短缺,完全违背了价值规律(住房短缺有生产力落后的因素,不要把生产力的落后偷梁换柱为制度落后);

纵观古今中外,房子都是商品化的(从来如此,便对吗);

住房靠分配,个人没有选择余地,有钱买不到房,还给某些人以权谋私带来可乘之机(分房时以权谋私是特权的原因还是结果,取消了福利房,就没有其他的“可乘之机”吗);

近乎免费的住房扭曲了消费结构,群众的钱袋子鼓,超前消费洗衣机、彩电等高档消费品(这不是生活水平高的体现吗);

福利住房制度使人们形成了一些不正确的观念,不把住房看成商品,而是当成公有的固定资产,把低租金、高补贴的住房制度看成社会主义制度优越性的体现(看来福利分房还是社会主义制度落后性的体现了);

住房不商品化,严重阻碍我国社会主义商品经济的发展(这倒是真的,福利房和社会主义公有制分不开)……

总而言之,福利分配不好,一定要商品化、市场化。大家可以分析分析上述理由是否成立,或者用实践检验一下,住房市场化之后,古今中外解决了“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的问题了吗?

尤其是当下,住房市场化之后,人人都能在城里买得起房子吗?两相对比,究竟怎样的住房制度才对老百姓最有利呢?

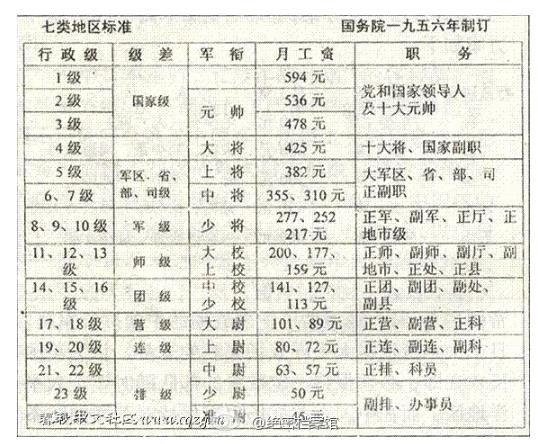

住房是国家投资不假,但国家的钱是哪里来的呢?毛时代工资标准曾十七年未调整,人们勒紧裤腰带干革命,建房资金当然也是来自于他们,而不是国家的施舍。

但不管怎样,房改还是推行下去了。

1988年1月,召开了全国性的住房制度改革工作会议,把房改列入国家的重要议事日程。

早在1979年,国家就曾尝试过出售住房,但房价相对于低廉的房租来说不划算,三年只售出几万平方米。

后来又尝试了“共有产权房”——国家、单位、个人各出资三分之一,房屋产权归单位和个人共有。这项政策效果不错,虽然没能从根本上消除福利住房,但是打开了一个缺口,冲破了人们头脑中公房不能买卖的思想。

根据调查,房改的支持率有70%多,反对者主要是一些既得利益的领导干部们。

1998年,《关于进一步深化城镇住房制度改革,加快住房建设的通知》文件出台,决定自当年起停止住房实物分配,建立住房分配货币化、住房供给商品化、社会化的住房新体制。福利房就此成为了历史。

当然,这项重大的改革离不开一位老人高屋建瓴的指导。早在1980年,这位老人就进行了顶层设计,为住房制度改革指出了明确的方向:

要考虑城市建筑住宅、分配房屋的一系列政策。城镇居民个人可以购买房屋,也可以自己盖。不但新房子可以出售,老房子也可以出售。可以一次付款,也可以分期付款,十年、十五年付清。住宅出售以后,房租恐怕要调整,使人们考虑到买房合算。因此要研究逐步提高房租。房租太低,人们就不买房子了……

的确是高啊!我们可以分期付款买房了,恒大地产的老板股东们也先富了起来,有钱人可以住价值上亿的大别墅,房子多到闲置,这真是很公平。

红色卫士

2021年9月17日