你可知道中国航天如今的辉煌背后毛主席那代人付出了多少?

今年国庆之前,2021年9月17日13时34分,神舟十二号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,我国航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波“出差太空”90天后,顺利而又安全地回家了。大家笑逐颜开,喜气洋洋。这是中国航天史上又一丰碑。

然而就在此次任务胜利完成后不久,中国神舟十三号载人飞船于北京时间2021年10月16日0点23分由长征二号F遥十三火箭推动,从酒泉卫星发射中心发射升空。其后,于16日6时56分与天和核心舱交会对接成功。搭乘飞船的三名航天员预计将在中国空间站驻留工作6个月时间。这三名航天员分别是55岁的翟志刚、41岁的叶光富和41岁的王亚平。其中王亚平是首位进入中国空间站的女航天员。如果他们顺利如期完成任务,将创造中国航天员在太空停留时间最长纪录。

此时此刻,我们不能不忆及毛主席那时,中国老一辈科技人员和广大职工在那种艰难的条件下,自力更生,艰苦奋斗,展开“曙光一号”载人飞船的研制。后来该项目因为某些原因就骤然“暂停”,但当年的艰辛探索和研究,并没白费,而是从人才、技术,乃至经验等方面,为当代中国航天的辉煌奠定了结实基础;从“曙光”到“神州”,一脉相承,密不可分。在中国航天高歌猛进的当今,重温当年中国老一代航天人研制“曙光一号”载人飞船的战斗历程,是必要的、有益的。

一、载人航天的锣鼓早已敲起来了

中国古代就有飞天美梦。

我国载人航天的提出和设想,还是比较早的。早在上世纪60年代之初,新中国的有关部门就把相关的科学家组织起来,进行不定期的星际航行座谈会,为探讨载人航天做准备工作。第一次星际航行座谈会是1961年6月3日召开的,主讲人是钱学森。他演讲的题目是《今日苏联和美国星际航行火箭动力及其展望》。这个马拉松式的星际航行座谈会,前后历时三年,共举办了12次。钱学森每次讲座后,都参加与会者的讨论。他从空气动力学、气体热力学、工程控制、喷气技术及数学和物理学等等方面,提出许多可以视为奠定中国航天事业理论基础的见解和主张。

这就是钱学森所说的:“先把载人航天的锣鼓敲起来。”

原先,我国载人航天工程是由中科院、七机部、军事医学院等多个部门负责的。为了集中统一,加强领导,1968年2月20日,中央军委决定成立中国空间技术研究院,由国防科委直接领导,列入军事编制,钱学森兼任第一任院长。

国防部空间技术研究院成立之初,钱学森就把人造地球卫星和宇宙飞船作为当时面临着的两大主要任务。在他的领导下,对载人飞船总体方案进行了预研,并把第1艘飞船命名为“曙光一号。”

1966年3月,国防科委召开过一次严格保密的内部会议。航天部门和相关方面的专家,经过20多天的讨论研究,制定了一项中国载人航天以及研制宇宙飞船的发展规划。周总理亲自听取了这项发展规划汇报,并指出:“我国在研制人造地球卫星的同时,宇宙飞船的研制也应该逐步开展起来。”这就是指明,研制人造地球卫星和研制载人飞船可以同步进行。

1970年7月14日,毛主席和周总理批准了“曙光一号”飞船的研制计划,要求按计划1973年发射。毛主席的批示是:“即着手载人飞船的研制工作,并开始选拔、训练宇航员。”

此后,“曙光一号”载人飞船的研制也就紧锣密鼓地全面展开了。

只是,谁也不曾料到,某个事件的突发,致使“曙光一号”好多研制工作,实际上无法进行,最后还是毛主席拍板叫停。他说:“力量不足,经费困难,宇航员这事先暂停一下。先把地球上的事做好,地球外的事往后放放。”。

但一些重大项目研制,例如“东风五号”远程导弹、“长征二号”载重火箭和返回式导弹的研制等,仍一如既往,继续研制。

二、毛主席那时中国人离上天到底还差多远?

“曙光一号”载人飞船的研制,首先得确定究竟上几个人为好。早在1968年初刘华清新任国防科委副主任时,有关科研人员就曾提出过“五人方案”。这种大胆的设想,主要是出于政治的考量,就是要超苏超美。因为,上5个人,也就超过苏、美两国上人之总和。

钱学森当时对此不便径直反对。只是提出,空间技术研究院上报,不要单报一个“5人方案”,还要再提出“3个人的方案”,乃至“2个人的方案”。有个比较,才好鉴别。

果然,在空间技术研究院的工作会议上,对此就争得不可开交。据新任该院政委常勇回忆:在研制飞船的工作会议上,整整开了一个星期,围着到底上几个人合适,大家争论不休。而我初来乍到,不懂技术,就只带耳朵,整整一个礼拜没开口。会议开到后面,机关一位处长找到我说,政委你得表个态啊,光这么吵也不吵不出结果来。我说:我不懂技术,不好表态。不过,我坐过飞机,一般说来,飞机越大,载人越多越先进。但这只是一方面,因为前不久我们打下了一架高空无人侦察机,很小,连驾使员都没有,据说更先进。那你们给我说说:“到底是人多先进,还是人少先进?没有人是不是更先进?”

这就是这位有着丰富政治工作经验的政委的政治智慧!他的主张虽没明说,却很清楚:“2人方案”为妥。

1960年10月,国防部第五研究院党委专门做出决定:“科学技术上的事,只能由科技人员定,其他人不能干预。"而院长钱学森是世界顶级的战略科学家,则要求制定多个方案,让科学说话。这是出于他对当时我国火箭技术的实际状况的把握,是实事求是的。在他看来,飞船大了,火箭的载运能力就要提高。再者,飞船人多了,还涉及空间医学、空间环境诸多问题。中国首次载人多了,很难做到。另外,历史的经验也值得注意。当美国2人上天成功后,苏联不甘落后,硬是在本应乘坐2个人的舱内塞进3个人,结果,1971年6月30日发射载人飞船,在返回之时,宇航员因缺氧全部牺牲,造成苏联航天史上的一重大悲剧。

这样,经过科学的、理智的论证,最后大家终于统一思想:中国第1艘飞船上2个人。于是,我国的载人飞船就按照“2人方案”进行了总体设计。随之,各就各位,分工协作,艰辛地加紧展开研制工作,取得了显著的成果。

在飞船总体设计方面,从对飞船外形设计,质量特性,返回走廊设计和安全救生等方面,进行了大量分析计算,特别是在气动力风洞试验方面,做了大量工作。飞船总体设计室加班加点把飞船的模型赶制了出来“曙光一号”载人飞船设计图纸。

在各分系统的研究方面,进展也较顺利。结构,能源,热控制,制导导航和控制,测控与通信,数据管理,环境控制与生保系统等进行了原理性探讨和技术攻关,其中不少分系统已通过地面试验,有的完成初样研制。诸如:飞船弹射座椅进行地面弹射试验得到成功;回收系统进行了三伞系统的空投试验,软着陆正常;制导、导航和控制系统完成了全姿态仪和船用计算机研制,等等。

此外,在全国大协作方面,按“曙光一号”飞船的需求,向国内18个省市,部委提出的425项协作项目,也都在同步有序地开展了研制。

试问:毛主席那时中国人离上天到底还差多远呢?

鉴于,载人上天,至为关键的基本条件有三:一曰“生保好”;二是“上得去”;三则“回得来”。这就不妨从这三个基本条件,看一看毛主席那时离上天到底还差多远。

(一)先从“生保好”方面来看。

毛主席历来认为,人是世界上第一个最宝贵的。载人航天的前提,就是要确保宇航员的身体和生命安全;务必做到“生保好;不得含混,不能马虎,更不准打折扣。

因之,载人航天就有其鲜明的特点,它既是航天工程问题,又是宇宙医学问题,确保宇航员的身体和生命之安全,必须“置首”。这就得从工程的高质量和宇宙医学的严要求两方面,确保护宇航员的安全。

那些年,“曙光一号的研制,在宇航员身体保护方面又做得如何?主要进展有三:

首先是,“小狗上天”的生物实验早就做得比较充分。

载人先载狗,只有先搞载狗上天实验,而后才能载人上天。在钱学森领导下,我国早在“曙光一号”正式启动之前,中科院生物研究所所长贝时璋就进行了大量的“小狗上天”实验,实际地为尔后载人上天探路、准备。

据有关资料记录,到上世纪60年代,中科院已建立了有几百只小狗的“试验队伍。”1958年10月25日,毛主席视察生物卫星发射模型演示时,曾伸手敲了敲卫星模型,没想到里面装的一只小狗,就突然叫起来了,毛主席先是一愣,然后高兴地开玩笑说:它这么叫,是不是着急想上天?

1964年7月19日,中国开始的生物火箭实验,还不是载狗实验,而是带着8只小白鼠,在安徽广德发射升空。结果,我国第1次生物火箭试验,一炮打响,“马到成功”。

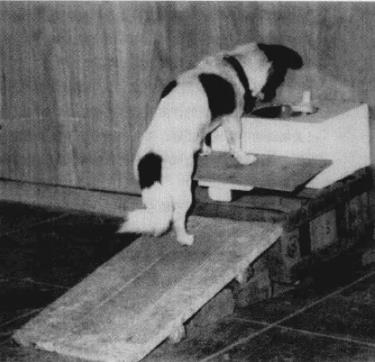

小狗神经心理条件反射训练

至1966年7月15日,第一枚载狗火箭在安徽广德进行。正当准备发射时,这只精挑细选出来的乘客“小豹”(小狗,公性)在舱里突然狂躁起来,只好推迟发射。请来21岁的饲养员赵秀花爬上火箭,发现“小豹”竟在流泪。原来狗灵性,可能预感“上天”也“怕”。直到她安抚好“小豹”后,火箭才发射升空。其后仪器显示,“小豹”的呼吸、心率、血压和体温都在急剧增高。好在,火箭在70公里高空弹出回收舱,“小豹”安全返回地面;“小豹”第二天就恢复了正常,有惊无险。

同年,7月28日,生物火箭又将一条名叫“珊珊”的小母狗升上高空,同样凯旋返回。

实验狗:姥姥珊珊(左)和外孙小豹(右)

这样,“小豹”和“珊珊”就成了当时中国的“动物明星”,享受特殊待遇,住单间,吃小灶,有专人照顾。当它们被运到北京时,受到“英雄”般的欢迎。中国科学院院长郭沫若和党组书记兼常务副院长张劲夫,在著名生物学贝时璋的陪同下,还正式“接见”了“小豹”和“珊珊”。

就这样,中科院的生物火箭实验,就先后进行9批24次高空科学飞行试验,获得了成功。大量小狗上天游玩一通,又成功返回地面。这就使我国获得了生物宇宙飞行医学方面的相当实践经验。

这是载人航天的必由之路。苏联是这样,美国也是这样。

其次是,组建中国空间技术工程研究院特地组建了第507研究所,为“生保好”提供强力的组织保证。

1968年4月1日,在钱学森的建议和指导下,成立了中国空间技术研究院第“507”研究所。这个神秘的“507”,是由中科院生物物理所从事宇宙生物研究的三个研究室、中国医学科学院实验医学研究所宇宙医学专业组合并而成,并吸纳了其他相关部门的研究人员。这就把我国原来从事航天工程医学的分散机构和力量集中了起来,并使医学与工程结合在一起。其主要任务就是:进行航天医学工程研究;研制宇航员的生命保障系统;对宇航员进行地面模拟训练。

经过几年的艰苦奋斗,“507”所先后建成的实验室,就多达100多个。

在钱学森系统论的指导下,507所陈信所长和龙升照提出一个新概念,就是“人—机—环”系统工程,这是一个创举。它科学地揭明,要研究宇航员的问题,就要把“人—机—环”当作系统来研究,从研究宇航员生活环境,到工作环境,以至机械操作,有机地联系起来,系统研究,取得了重要的成果。

“507”所生命保障医学研究室主任贾司光,担任载人飞船任务生命保障系统总技术负责人。他说:一开始要解决的,是飞行员的高空缺氧、防护和供氧问题。早在1958年,贾司光曾跟随一个中国军事科学技术代表团去苏联参观,有机会走进苏联航空医学研究所,受到了该所高空生理研究室主任的热情接待。在那里,他看到了保密论文,并想办法购买下两套米格-21飞行员全套供氧装备。我国后来研制宇航员高空供气装备,就是以此作重要的借鉴,也就顺利得多。

1970年我国正式开始研制航天服

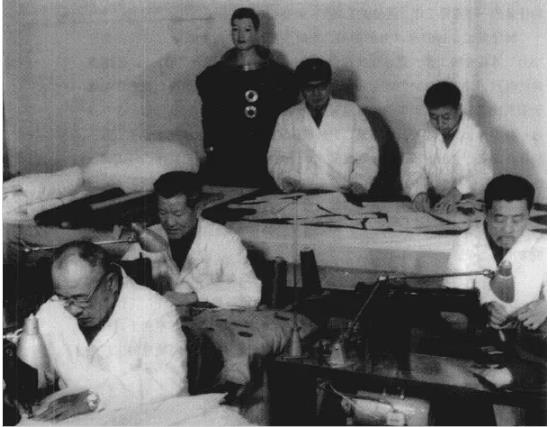

科技人员和工人一起对航天服关键部位头盔颈圈进行攻关

在航天服的研制上,当时的一个带头人是来自山东的葛申然。他没有上过学,裁缝出身,聪明过人,只须看几眼别人身材,就能做出合身衣服;经常给军委领导做出国穿的西装。其时,他可借鉴的只有几张公开的美国航天服照片,还去玩具娃娃厂学习了手模制作工艺,就居然一点点琢磨出了中国第1套“达标”的航天服。

进行航天股手套成型工艺研究,右一为葛申然。

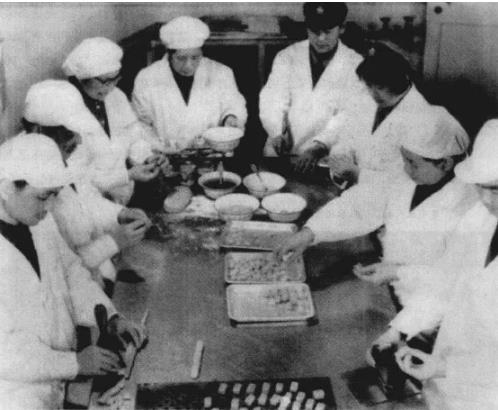

各种适合中国人口味的宇航食品,也相继试制了出来,品种多多。什么巧克力、压缩饼干、压缩大米饭,以至什么牙膏状的鸡蛋炒饭,等等。这些宇航食品还拿到一个专家会议上作过展览。

507 所科技人员与上海益民一厂工人一起研制航天食品

最后,是宇航员的选拔和训练,做了大量工作。

中国航天先辈的工作实在令人敬佩。“507”所在宇航员的选拔尚未启动之前,早就组建了一支特殊的“锻炼员”队伍,进行了好几年十分严格的模拟培训。这种所谓的“锻炼员”就是为将来正式宇航员准备的“陪练”,前后多达数百名优秀战士参加。凡是宇航员接受的生命保障训练,都要先在“锻炼员”身上测试一次,而难度、强度甚至更高、更苛刻、更“残酷”。在超重实验中,人的脸都会变形;如果蒙着眼睛做电动秋千实验,要忍受极大的恶心和眩晕;在耐寒实验中,要在零下40℃的小屋子里,待上8小时。

锻炼员在做冲击试验

原任“锻炼员”排排长何瑞琴,在接受采访时说:他17岁时,由于根正苗红、学习好、身体好,被选中成为航天医学工程研究所的“锻炼员”,一干就8年。每天的生活内容是参加各种地面模拟实验。他一生难忘的最艰苦的一次“锻炼”,是测试人在飞船狭小空间里的适应性。当时他21岁,和战友小李要在模拟舱里呆了40天实验。那里“空间小,上下左右(空隙)都不超过20厘米,人不能全部展开,只能是半躺半坐在船舱里,然后连接好测量脑电、心电、血压、体温等的仪器……就在这个舱里解决吃喝拉撒睡的问题。第一天感觉很得意,也很新鲜,他们在外面通过无线电和我们说话,让我们做趣味数学,都很好玩。第二天是第一天的重复,这时已经没什么新鲜感了,到了晚上睡不着,通过观察窗数了好久的假星星。熬到第三天,实在受不了了,我感觉到心烦意乱,特想跑到操场上去跑他几圈,心里一乱,身体就跟着反应,浑身上下直冒虚汗。这时,他们可能是从监视仪器上发现我的生理指标不正常了,就通过对讲机给我念:我们正在做前人从来没有做过的极其光荣而伟大的事业,我们的目的一定要达到,我们的目的一定能够达到。我一听到毛主席语录,感觉到就像是毛主席真的在看着我,就想我不能做草包,一定要下决心完成任务。这么一来,好像稍微好受一些了。这以后又坚持了几天,我和小李窝在舱里也没话了,连胡扯的东西也没了。我们俩掰着手指头数日子,总算已经过了一个月了。但小李的确扛不住了,浑身特别疼痛,说是什么也不想干了,甚至想怎么能自杀,只好提前让他中断实验出舱。小李这一走,我可惨了,原来还有一个做伴的,现在连个说话的对象都没了。但你没办法啊,我要是这时候也出去,那这试验不白做了嘛。只好硬挺着,头发胡子指甲越长越长。这个时候对讲机又响了,问我:你有什么想法吗?我想都没想张口就答:我想吃馒头、喝自来水。因为自从进入模拟舱那天起,我吃的就只有水果糖大的宇航饭,实在是难吃。我刚说了实话,话筒里就突然传出来很严厉的声音:何瑞琴同志,将来飞船上天,宇航员能吃馒头喝自来水吗?我不敢吭声了。这时候才算是真正体会到了,什么叫做前人没有做过的事。”就这样,我终于完成了此次最艰苦的试验。

遵照毛主席“714”批示,“即着手载人飞船的研制工作,并开始选拔、训练航天员”的要求,中国空军从全军近2000名飞行300小时以上的飞行员中,经过层层严格遴选,最终甄选出20名“预备航天员”;并开始了密集的训练;准备经过严格训练后,最终精选2名首次正式宇航员。

某突发事件后,“预备宇航员”的训练,自然难以为继,一下就中断了。

可见,从宇航员身体生命安全的保护方面来看,前期的生物试验早已做得较好;为宇航员做“陪练”的“锻炼员”的各种地面模拟实验做得比较充分;20名“预备航天员”已经选拔出来,并开始了密集的训练;航天工程医学的研究取得很多成果;鉴于“913”事件后,“507”所诸多研究工作基本上停止,所以,从“生保好”方面来看,中国人离上天,还差一截。

(二)再就“上得去”方面而言

中国人上天,就要能飞得起,上得去。这就必须有相应运载工具,能够把宇航员安全地送上太空。否则,上天还只是梦。好在钱学森1965年就作出赫赫有名的“八年四弹”规划,其中就有远程载重火箭。那是中国研制火箭导弹的辉煌岁月。

1958年10月16日,中国仿制P-2导弹工程正式立项,代号取名“1059”。只过二年,1960年年11月5日上午,“1059”地地导弹点火发射,飞行了7分37秒后,在554公里的预定弹着区准确命中目标,标志着我国有了自己制造的导弹!

按照钱学森的指导思想,中国地地导弹的研制,要同地空火箭的研制结合起来,既事半功倍,还节约成本。所以,在国防部五院就在仿制P-2导弹的同时,中科院又就同时起步探空火箭的研制。它在上海的机电设计院,就专门承担探空火箭的设计研制。1959年秋,“T-7”无动力控制火箭的研制开始启动,只隔一年,即1960年2月19日,就在在极其简陋的条件下,经过发动机的点火和试车,首次进行试验发射。火箭点火后,沿着发射轨道迅速起飞,直冲云天。我国第一枚试验型液态燃料探空火箭发射取得了成功。这是我国火箭技术第首项具有工程实践意义的成果。

毛主席参观第一枚探空火箭

当年(1960年)5月28日晚,毛主席亲临上海新技术展览会尖端技术展览室,视察“T-7M”探空火箭,并询问“T-7M”火箭能飞多高?讲解员回答:“8公里!”。毛主席轻轻地哦了一声,像似略带遗憾,但很快就笑起来说:“了不起呀,8公里也了不起!我们就要这样,8公里、20公里、200公里地搞下去!搞它个天翻地覆!”

事情还真是这样!

1960年9月10日,我国冲破苏联背信弃义的阻挠和破坏,成功发射了仿制苏P-2导弹,导弹在空中按预定的轨道飞行了7分钟,成功命中目标。

同年12月6日和12月16日,又成功发射了第二枚、第三枚“1059”地地导弹,都达到了预定的目的。这种“1059”地地导弹,后来被命名为“东风一号”,列入“东风”导弹系列。

接着,我国就在“东风一号”研制成功的基础上,马不停蹄地开展自行设计的,射程达到1000公里左右的“东风二号”的研制。只是,其时正是苏联突然撤走全部专家,撕毁全部协议,国内经济又遇到了严重困难,“两弹下马呼声甚高”。聂帅和钱学森坚决主张“两弹”继续攻关,反对下马。得到毛主席的坚决支持,并重要作出批示:“在科研中,对尖端武器的研究试制工作仍应抓紧进行,不能放松或下马。”在党中央、毛主席的坚决支持下,国防部五局上上下下保住“东风二号”

当时,导弹被称为“争气弹”,憋着一口气,发奋工作,计划在1962年3月初,把“东风二号”导弹造出来了。

然而,好事多磨。1962年3月21日,“东风二号”发射试验时,只飞行21秒,飞行高度仅到3456米,就一头栽下来,砸在离发射架不远的地方。这是我国导弹事业起步后遭到的第一次重大失利。钱学森领导的故障小组,经过3个多月艰苦而细緻的工作,对故障的原因作出了全面的归纳和总结。中央政治局为加强“两弹”领导,组织全国协作,成立了周总理挂帅的“中央专委”。毛主席指示:“很好,照办。要大力协同作好这项工作。”

我国导弹研制团队吸取失败教训,锲而不舍,顽强奋战。经过改进后的“东风二号”,按照钱学森把“事故消灭的地面”的指导原则,在分别进行了17个大项的地面试验后,可以进行第二次发射试验。失败是成功之母。1964年6月29日清晨7时,“东风二号”点火发射,腾空而起,准确击中1000公里外的预定目标,获得圆满的成功。这是中国自行设计导弹零突破,在中国导弹发展史上具有里程碑意义。

“一万年太久,只争朝夕”。1964年7月9日、11日,又连续发射了两枚“东风二号”导弹,均获得圆满的成功。

1964年12日26日,毛主席请刘周朱邓和钱学森、王进喜、陈永贵一起过生日。他说:今天过生日,请大家来,一不是请客,二不是祝寿,而是把大家请来谈谈。那天他很高兴,一反平时很少饮酒的他,破例喝了三杯茅台酒,端着酒杯,看着钱学森,对大家说:“想上天,请找钱学森!”

1966年6月30日,“东风二号”改进型中近程地地导弹发射成功,射程达1200公里。接着又进行了8次发射,除一次因电源故障未成功外,7发取得成功。从此之后,我国也就能用自己做出来的导弹装备二炮,极大地提高了我国地空导弹的作战威力,美蒋U-2高空侦察机就多次被我二炮击落。毛主席在接见外宾时,曾有外宾问道:中国是用什么武器击落美国先进的U-2侦察飞机?毛主席风趣十足地答道:“是被中国人民用竹竿子捅下来的。”

1967年5月26日,设计射程为2000-2500公里“东风三号”历经曲折,终于圆满成功发射。

1970年1月30日,我国第一枚射程可以达到4000-5000公里中远程导弹“东风四号”,在经历一次发射失败后,再次发射,也获得圆满成功。

东风四号火箭是一箭两用,既是中程导弹,又是载运火箭。“长征一号”运载火箭,是作为发射“东方红卫星”的运载火箭而研制的,无疑地也是适应着载人航天的需要。它就是在“东风四号”的基础上,再加上一个固体的第三级火箭而成载重火箭。1965年10月,在钱学森的领导下,对“长征一号”运载火箭总体方案进行论证。1969年6月到1969年8月20日,“长征一号”4次试车全部顺利结束。与此同时,1970年1月30日,“东风四号”导弹发射成功,并顺利实现了高空点火和二级分离,这是“长征一号”运载火箭发射卫星能否成功的两项关键技术。1970年4月24日,由“长征一号”运载火箭发射我国第一颗人造地球卫星,取得圆满成功。

1971年3月3日,“长征一号”又进行了第二次发射,成功地将实践一号科学试验卫星送入轨道。长征一号作为中国研制的第一代第一型运载火箭,拉开了中国进军太空的序幕。

至此,按钱学森1965年3月11日主持制定的“八年四弹”规划,“东风2号”,中近程地地导弹,“东风3号”,中程导弹,“东风4号”,中远程导弹,都圆满成功。“东风五号”,则是钱学森1965年制定的“八年四弹”规划中最后的“一弹”。这个远程战略导弹,大量采用新技术,有关专家把它概括起来就是“十大关键技术”,射程可达80000-12000公里。这就从东4大步迈上到新台阶。

1969 年11 月,在北海舰队协同下,进行模拟航天员应急返回落海打捞救生试验后,全 体参试人员合影。

1965年,“东风五号”立项后启动研制。到1969年底,初步满足设计的初样研制出来了,组成火箭各分系统也分别做了联试。1970年底提前试车成功。1971年9月10日,我国第一枚洲际导弹终于点火发射。导弹起飞正常,一、二级按时分离,只是二级发动机提前6秒关机,造成导弹没能落到目标区域。而发动机提前关机,是因为“东风五号”飞行导弹上计算机所用的软件有缺陷,提前发出关机指令造成的。但从总体上说,东5的整个系统,整个弹的设计是正确的,火箭各系统能协调工作;此次试射也还是成功的。

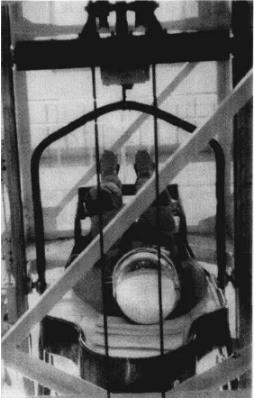

“长征二号”是为了载人上天需要返回式卫星而研制的。在1970年4月24日“东方红一号”进入太空之时,毛主席周总理批准“曙光一号”载人飞船的研制,我国就开始了第1颗返回式卫星的研制。这种返回式卫星,属于低轨道重型卫星,需要有新型的运载火箭把它送入太空。根据钱学森的总体设想,此种返回式卫星的运载火箭,以”东风五号”远程导弹为原型进行研制,这就是“长征二号”运载火箭,总设计师是屠守锷。

1975年11月26日11时30分,“长征二号”载运火箭成功点火升空。火箭在空中先后完成一级关机、二级点火、星箭分离等程序动作后,我国第一颗返回式卫星顺利进入了预定轨道。三天后成功地返回地面。接着,1976年长征二号又一次成功地将中国返回式遥感卫星送入轨道。

这就表明,我国“长征二号”载重火箭技术已经成熟,稳定可靠。它的起飞重量190吨,能把1800公斤的卫星送上太空。

由此可见,我国自1960年2月19日仿制苏联“T-7M”地地火箭发射成功后,导弹火箭的研制突飞猛进,继“东风一号”发射成功之后,“东风二号”、“东风三号”,乃至“东风四号”的发射都取得圆满成功。一箭两用,我国“长征一号”运载火箭的研制成功,已把172公斤的“东方红”送上了太空。“长征二号”载重火箭1975年11月24日发射圆满成功,1976年又再次圆满发射成功,表明它的技术已经成熟,稳定可靠。其起飞重量190吨,能把1800公斤的卫星送上太空。而“曙光一号”的方案设计载人重量是3800公斤,“长征二号”载荷显然不够。所以,就“上得去”方面而言,1973年不行,1975年也还差一点。

(三)还得以“回得来”方面而论

载人上天本难,安全返回地面就更难。

这里的关键,是要切实掌握卫星的返回、回收技术。这是一项综合的、高难度的尖端技术。当时世界上只有苏联和美国艰难地掌握了卫星返回技术。美国是经过12次失败,其中5次因运载火箭故障,卫星未能入轨,7次卫星回收未能成功,才于1960年8月在海上实现卫星回,收获得成功。

1965年4月,国防科委在向中央专委提交研制我国第1颗人造地球卫星的同时,就把研制返回式卫星列入中国航天技术10年奋斗目标。1965年8月,周总理主持中央专委第13次会议,研究人造地球卫星的总体方案时,曾明确指出:“我国发展人造卫星以应用卫星为主,而应用卫星以返回式遥感卫星为主。”

1966年1月,七机部启动我国返回式卫星总体方案认证工作。以70年代开初,为适应载人航天的需要,研制我国第一颗返回式卫星被正式列入国家计划,开启了研制返回性艰难进程。

返回式卫星由结构系统、温控系统、姿态控制系统、程序控制系统、遥测系统、跟踪系统、返回系统、天线系统和配电系统组成,分仪器舱和返回舱两舱段。

钱学森独具慧眼地把返回式卫星的研制重任交给青年才俊的孙家栋,任命他为返回式卫星系统的技术总负责人。

返回式卫星属于低轨道重型卫星,需要有新型的运载火箭将其送入太空。根据钱学森的总体设想,发射返回式卫星的运载火箭,以远程导弹为原型进行研制,这就是“长征二号”运载火箭。能把1800公斤的卫星送入数百公里高的椭圆形轨道。

所以,1970年,第一颗返回式卫星上马之后,“长征二号”载运火箭也就同步开始研制。

“长征二号”的前身是远程液体火箭,即“东风五号”。在制导系统方面,按照钱学森的意见,没有采用捷联式制导方案,而是采用当时世界上刚刚兴起的先进技术,即美国的计算机制导方案。这就能使我国的火箭和导弹的制导技术提高到新的水平。

1972年9月13日,周总理、朱德、叶剑英、李先念等领导人到运载火箭总装厂视察,站在“长征二号”火箭旁边,对钱学森叮咛:要按客观规律办事,坚持严格的科学态度,做过细工作,切实保证主品质量。

时间又经过两年,返回式卫星各大系统终于完成了发射前的配制工作。至1974年8月,第一颗返回式卫星和长征二号载运火箭出厂测试合格。经中央批准,进入发射基地,进行发射前的各项测试工作。定于11月5日点火发射。

然而,当日17时40分点火发射,运载火箭起飞6秒钟后,出现越来越大的俯仰摆动,火箭姿态失稳。20.3秒,安全自毁系统爆炸器起爆,火箭自毁,试验宣告失败。

钱学森等驱车赶往爆炸现场,查找事故原因。结果表明,此次卫星自毁的重大事故,却是如此之简单和微小:原是火箭控制系统俯仰速率陀螺通道的一根导线有暗伤,在火箭起飞后受到振动造成短路,“一根小小的导线,因为有暗伤,造成我国第一颗返回式卫星发射失败。”

1975年7月,经过改进后的第二枚“长征二号”运载火箭开始总装。10月16日,“长征二号”运载火箭和返回式卫道运抵卫星发射场。

此次发射,十分顺利。11月26日11时30分,“长征二号”载运火箭成功点火升空。火箭在空中先后完成一级关机、二级点火、星箭分离等程序动作后,我国第一颗返回式卫星顺利进入了预定轨道。

然而,更重要的关键却在于,三天后卫星的能否回收。为此钱学森在第一颗返回式卫星发射升空后,又马不停蹄地从发射场,赶到陕西渭南卫星控制中心。

当中心负责人向他报告:根据刚刚获得的遥测数据,已经运行了几圈的返回式卫星,星上的气压突然出现下降,处于不正常同的危险状态。钱学森大吃一惊,这可是致命的危险!这时,有一种意见认为:唯一的选择,是提前对卫星实施回收;否则,就可能无法回收,导致最终发射失败。

钱学森听完报告后,沉思了一会说:“先让卫星再运行一圈,看看情况。”并交待“让轨道组仔细分析一下,照现在这种情况,卫星还能维持多长的时间。”

时任轨道组组长的祁思禹经过仔细的计算分析后,奉命到航天测控指挥大厅直接向钱学森报告结果。

钱学森问:“计算的结果如何?卫星还能不能坚持?”

“能坚持。”祁思禹毫不含糊地回答。

“你凭什么保证不出问题?”钱学森要的是可靠的数据。

祁思禹不由得一楞,“凭什么?”情急之下,把军帽一掀,大声回答说:“就凭我这一头白发!”

钱学森目睹信心十足的祁思宇感到欣慰,并蔼地说:“说说你的依据。”

祁思禹答:“从气压曲线下滑的情况分析,后面几圈下降有减少的迹象,我们认为,这是卫星在调整姿态时发生的现象。这种情况可以通过指令控制卫星,并使气压继续维持下去。”。

钱学森点了点头。经指挥部慎重研究后,报告北京:“卫星可以继续飞行,建议第二天再考虑是否提前回收。

但接下来发生的情况,更令人不可思议。

原先担心气压下降过快的情况,突然发生逆转。当卫星运行到10圈时,卫星上的气压几乎停止不动了,而其他数据显示都很正常,从一个极端走向另一个极端。许多人忐忑不安,建议提前回收,比较保险。钱学森组织有关专家进行讨论、研究。他征。。求中科院自动控制专家杨嘉墀的意见,得到的回答是:“根据数据计算的结果,卫星应该提前回收。但能不能这样考虑问题:卫星在大气层外,距我们遥远,不可能没有变化。我想可不可做如下判:这一现象的出现,是因为地面温度高,空间温度低,因温差较大,冷热悬殊,使得卫星入轨后,气压下降的速度就格外加快。过一段后会稳定下来。基于这一考虑,我认为按原计划三天后回收没有什么问题。”这一独辟蹊径的思路,得到卫星遥控方面专家的支持。

大家都把眼光领回在钱学森身上,等待他作结论。

钱学森毅然拍板:“向中央报告:卫星按原计划返回。”

1975年11月29日,我国第一颗返回式卫星运行三天,经过上天、入轨、飞行、返回全过程,历尽波折,最后终于成功地返回地面,实现了中国航天史上的大跨越。这颗返回式卫星的实际落点,比预计落点偏差了400多公里,但返回舱无损,卫星在太空拍摄的资料完好。

这是中国继苏联和美国之后,第三个掌握了卫星返回技术的国家。当这颗返回式遥感卫星拍摄的照片被送进中南海,毛主席饶有兴味地看了这些来自太空的“居高临下”的照片。

如上所述,到1975年10月,我国已成功地掌握了火箭的返回技术,这就为是开展载人航天的提供了重要技术基础;否则,载人航天只是空话。所以,以“回得来”方面而言,至1975年10月,中国人上天,已近在只尺。

除此之外,还有发射场地的建设。鉴于中苏关系破裂,中国面临恶劣的外部形势,原山西的东风基地临近边界,发射载人飞船需要另选新址。1969年底,中央专委决定在三线隐蔽处再建一处新的发射基地。最初的选择是四川越西,并得到国务院和中央军委的批准,但随后复查、勘测发现,建到大凉山腹地的西昌,无论是地理位置,还是交通、供电,以至建设成本,比之越西更好。1970年6月,在成都军区和当地政府的配合下,派出勘测小分队完成了对西昌的地形、气候、地震、技术要求等多方面的考察论证,经过综合比较,认为西昌的条件比越西更为理想。

1970年10月24日,国务院和中央军委批准发射场由越西改至西昌,代号为“7201”,意即1972年要完成主体工程,准备执行发射任务。随着中央军委一声令下,来自新疆、陕西、酒泉的5838名火箭将士,以及大量物质器材,昼夜兼程,浩浩荡荡,云集西昌,开展了西昌基地建设的艰苦建设。这个基地的建设,即使毛主席拍板载人上天“暂停”后,也仍在继续。

总上可知,毛主席那时,中国人上天究竟还差多远呢?从“生保好”来看,离上天还有不小差距;就“上得去”而言,至1975年10月“长征二号”发射成功,其起飞重量190吨,还只能把1800公斤的卫星送上太空。而“曙光一号”的方案设计载人重量是3800公斤。“长二”载荷显然不够,要上天,还差一段。以“回得来”而论,1975年11月,返回式卫星发射取得圆满成功,应当说,载人上天,已近在只呎。值得注意的是,“曙光一号”研制工程的辉煌进展,是战胜林彪事件的巨大冲撞而取得的,实在难能可贵。从国外航天进程来看,苏联从1957年10月成功发射世界上第一颗人造地球卫星,到1961年4月发射载人飞船成功,经过3年半时间。同比,美国经过3年。我国1970年4月“东方红”人造地球卫星发射成功。即使按原计划要求1973年载人上天,显然难以做到,但只要按下“重启键”,拖长二年、三年,载人飞船还是可以计日成功的。

三、是“暂停”,而不是“下马”

“曙光一号”暂停问题,众说纷纭,莫衷一是。中国人民解放军总装备部政治部组织编写、人民出版社出版的《钱学森》一书是这么说的:“九一三”事件发生后,全国全军进入了紧急状态,“曙光一号的工作也因此而搁浅。空军是“九一三”的重灾区,司令员吴法宪是林彪的死党。包括宇航员的选拔训练等等工作为此全部中断……最后,还是毛泽东拍板叫停。他说:力量不足,经费不夠,宇航员这事先暂停一下。先把地球上的事搞好,地球外的事往后放放。”

毛主席的这个指示,尽管在业已出版的《毛泽东年谱》等著作中查不到出处,但我觉得,《钱学森》一书的这种论断,还是可信的。这里说的是:“曙光一号”是毛主席最终“拍板叫停”,此其一。

其二,但毛主席“拍板叫停”的“停”,是“暂停”,不是“长停”;“暂停一下”,不是“下马”;“暂停”只是“往后放放”,“先把地球上的事搞好”。

其三,暂停的原因,实现原计划1973年载人上天,看来“力量不足,经费不夠”,特别是“913”事件突发后,空军又是重灾区,这种“地球上的事”事关党的前途和命运,当务之急,刻不容缓,“地球外的”载人上天得“暂停一下”,“往后放放”。

那种把毛主席叫板“暂停”,说成是毛主席指示“下马”,并非不原意。

至于,“精英”硬说,载人航天“下马”,是因为“穷的揭不开锅”,非下不可。显然是其敌视中国社会主义的所谓“崩溃年代”的口头禅。殊不知,1969到1973年却正是我国经济发展比较比较好时段。国家统计数据显示:“工农业总产值”同比:1969比上年增长23.8%;1970年增长25.7%;1971年增长12.2%;1972年增长4.5%;1973年增长9.2%。“国家财政收入”同比:1969年增长1.41%;1970年增长为0.90%;1971年增长13.49%;1972年增长12.56%。1973年0.39%。

中国是“穷”,毛主席早就把中国的国情概括为“一穷二白”。问题在于,是不是“穷”就不能搞“尖端武器”,就这能搞载人上天?就不能搞尖端高科技?

历史已经作了回答。1960年是国家最困难时期,一些人不是就曾以“国家经济困难”为由,主张“两弹一星”下马,而社会实践却早已判定那种主张完全错了。再说,“曙光一号”载人航天工程,是从下而上,是钱学森提出的、经周总理报毛主席批准的。按钱学森一贯严谨的、实事求是的科学态度,对国家穷是清清楚楚的,不可能只想到国家的需要,没考虑客观的“可能性”。

那又为何“暂停”以后,再也见不到动静?可不可设想,一方面,周总理、毛主席的已先后重病緾身,并日益加剧,乃至恶化,都已是无能为力了;而一方面,当时中央实际主管的人对此又看得不重,未能重新摆上议事日程,载人航天就从“暂停”变成“下马”。

历史发展没有“如果”,但逻辑推演却又难免“如果”。我们可以合乎逻辑的设想,如果总理、主席健康状况尚可,那就还会有朝一日,就算不是周总理,也还会有别人高高兴兴地报告主席,我国“曙光一号”载人飞船发射,已经取得圆满成功,毛主席也会一如既往含笑答曰:让那些人说我们这也不行,那也不行吧!我们中国人不是也飞上天了啦!

本文参考资料:

《中国工程院院士传记钱学森传》奚启新著;中国人民解放军总装备部政治部组织撰写 人民出版社 , 2014.05

《“曙光号”全解密 神舟号之前的载人飞船计划始末》梁东元著 当代中国出版社 , 2010.01

(2021年10月12日星期二)