毛主席大办自媒体,李庆霖的激荡一生

毛主席说,解决人民内部矛盾,不能用咒骂,也不能用拳头,更不能用刀枪,只能用讨论的方法,说理的方法,批评和自我批评的方法。那怎么讨论,怎么说理呢,就是让人说话,天塌不下来,因此他一直在寻找一种互动交流的方法。

他的方法就相当于现在的自媒体,比如在基层,农民有什么想说的,就开座谈会,也可以写在墙上,或者贴个大字报,有不同意见的,也可以这样办,城市里面的工人也可以参照这个办法。知识分子可以在报纸、杂志上争鸣。

“有什么了不起,辩论就是嘛。”,为了让上下信息畅通,他还鼓励农民写信上来,《毛选》里面收录了一部分生产队员的信件,关于农业生产的,以及他给予的回复。直到收到李庆霖的一封信,给人触动相当的大,也让李庆霖的一生浮浮沉沉。

李庆霖写的信的内容是反映下乡青年的情况,他本人是一个学校校长,他的儿子也到农村去插队了,他说,“在山区,孩子终年参加农业劳动,不但口粮不够吃,而且从未不见分红,没有一分钱的劳动收入。下饭的莱吃光了,没有钱去再买;衣裤在劳动中磨破了,也没有钱去添制新的。病倒了,连个钱请医生看病都没有。其它如日常生活需用的开销,更是没钱支付。”

“在我们这里已经上山下乡的知识青年中,一部分人并不好好劳动,并不认真磨练自己,并不虚心接受贫下中农的再教育,却倚仗他们的亲友在社会上的势力拉关系,走后门,都先后优先被招工、招生、招干去了,完成了货真价实的下乡镀金的历史过程。”

李庆霖说,号召知识青年去农村,我是拥护的,孩子平常少和农村社会接触,长大了让其到农村去经风雨和见世面,以增长做人的才干,是很有必要的。

但是现在走后门成风,地方上有权力的干部子女和亲友,上山下乡没几天,就被调走安排工作了,单剩下我这号农村小学教员的子女,没有靠山,又完全举目无亲,唯一的资格是一辈子在农村滚一身泥巴,干一辈子革命了。

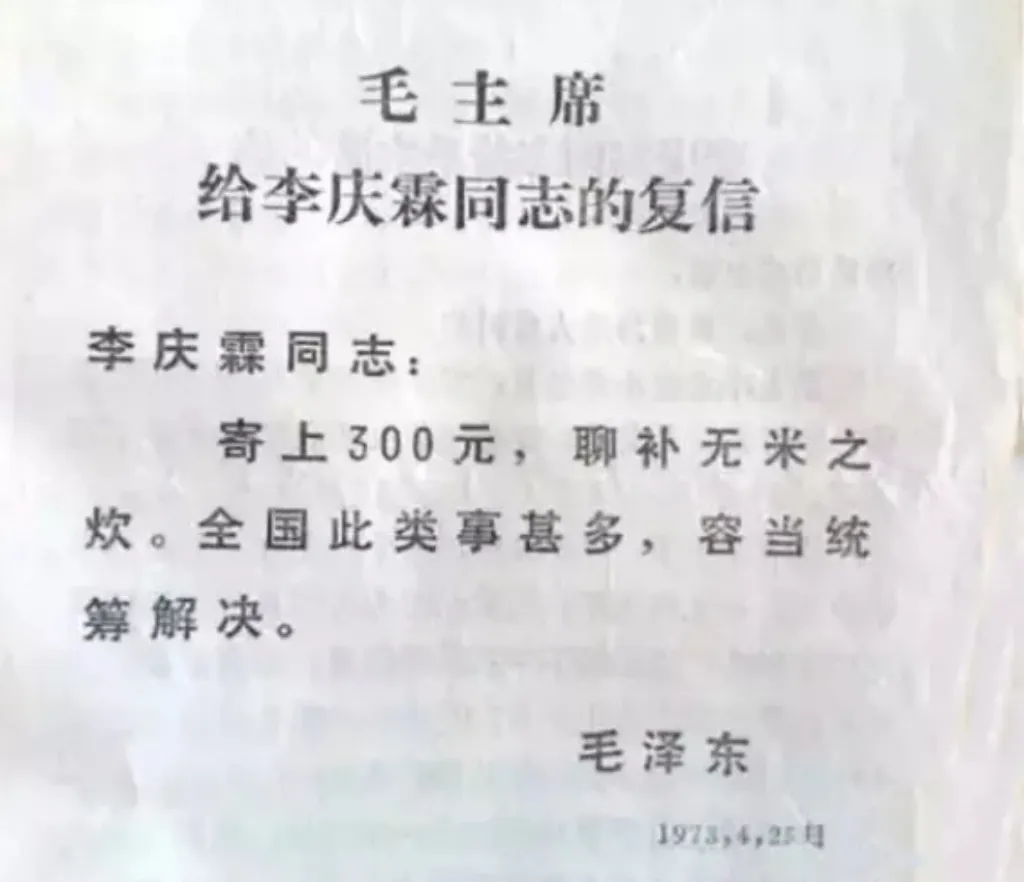

在鼓励人民群众自由发言,让真实的声音能传达到北京,一时间群众信件是非常的多,李庆霖这封信影响是十分地大,毛主席看了之后悲痛万分,他给李庆霖回了信,说他会处理好这个事情,并且将自己的稿酬里的三百块钱也一并寄了过去。

后来派人下乡调查,还发现了更多的不良现象,有些高干子弟只往好的农村去,剩下贫困环境不好的农村,就让剩下的知青前去。一些人占着有点权力,在山高皇帝远的地方无法无天。

以前看到很多都是报喜不报忧,而李庆霖的信则以“暴露阴暗面”,毛主席对这一做法表示鼓励,他的告状信使得高层领导及时调整知青上山下乡政策,着重研究了下乡知青的安置经费、口粮、疾病治疗、婚姻、安置布局、表彰先进、学习和教育、打击"坏人"、干部带队和组织机构等一系列问题,改变了千百万知青命运。

此后李庆霖这样一个小人物,被推成“为民请命”的英雄,被各方势力关注,地方上的领导认为是给政府抹黑,说:“同志们,要警惕啊!阶级敌人把我们伟大的祖国说得一无是处啊!” 但毛主席鼓励普通人说真话、说实情,指示又不能不执行,在群众说真话运动中,各地迫害知青的案件随之进一步得到揭露,而且迫害者都是有一定权势的人,叶剑英元帅气得拍案而起,说要“杀一儆百,杀一儆千!”

“向李庆霖的革命精神学习!” “向不正之风开火!”李庆霖被眩目的荣誉陶醉,成为国家知青工作领导小组成员,在各种公众场合出头露面。在当时“揪民主派”、“走资派”的狂潮中到处作报告、表态,他告诉人民群众,不要怕当官的,后来他自己也忘乎所以了,常常给地级干部带帽子。

1977年11月1日,李庆霖被正式宣布逮捕,一开始判的是无期徒刑,安排在闽北崇安县一个劳改农场改造,在80年代,上海知青们听说李庆霖关押在这里,便买了水果、糕点去劳改农场探望他,由于李庆霖在狱中表现甚好,后改判为有期徒刑,并于1994年3月底提前出狱,出狱之后,靠政府补贴和别人的救济生活,2004年在贫病交加中离开了人世。

当年搞的大字报类似于如今的“自媒体”,其出发点就是希望所有的基层人都说上话,目的是为了还政于民,让下级监督上级,理想化的社会就应该是群众当家做主,那个时代对信仰、精神层面的因素强调得更多一些,李庆霖就是这样的时代背景下出现了。

“让群众讲话,哪怕是骂自己的话,也要让人家讲。骂的结果,无非是自己倒台,不能做这项工作了,降到下级机关去做工作,或者调到别的地方去做工作,那又有什么不可以呢?一个人为什么只能上升不能下降呢?为什么只能做这个地方的工作而不能调到别个地方去呢?我认为这种下降和调动,不论正确与否,都是有益处的,可以锻炼革命意志,可以调查和研究许多新鲜情况,增加有益的知识。”

“现在有些同志,很怕群众开展讨论,怕他们提出同领导机关、领导者意见不同的意见。一讨论问题,就压抑群众的积极性,不许人家讲话。这种态度非常恶劣。”

“我们现在不是有许多困难吗?不依靠群众,不发动群众的积极性,就不可能克服困难。但是,如果不向群众说明情况,不向群众交心,不让他们说出自己的意见,他们还对你感到害怕,不敢讲话,就不可能发动他们的积极性。”

上面三段话也是毛主席讲的,现在的自媒体已经高度发达,基本上已经实现了大家都有说话的渠道了,但是群众监督光靠有发声的地方并无多大用处,若是赋予政治权力,但是他们又不具备政治家的素质,在风口浪尖中最易迷失自己。

毛主席是熟读历史的,古代的那种“皇帝与士大夫共治天下”的制度,他是十分讨厌的,这是明摆着把人民群众当做被统治的对象嘛,要是他们感觉到国家和自己没关系,怎么可能有群众的积极性呢,所以他一直探索“群众治天下”的模式,尽管没有试验成功,也算是留给我们后人的一个研究课题吧。

李庆霖在临终之际说:“我不后悔给毛主席写信,毛主席没错,我也没错。后来发生的事是一场历史的梦,现在梦醒了,我也快归天了。”