28岁的毛泽东,作出了一个重大决定,从此改变历史!

1936年6月,北平。

一位名叫埃德加·斯诺的美国记者,不顾他人劝阻,从北平出发,冒着生命危险,向西而行,一路跌跌撞撞,来到了陕甘宁边区。

为什么一个美国记者,宁肯放下安逸稳定的工作生活,将生死置之度外,也要跑到一个被层层封锁、充满了未知与不确定性的革命边区?

原来,大学毕业后,斯诺来到中国工作,当起了记者。

随着抗战的爆发,采访的深入,以及在鲁迅、宋庆龄等人的影响下,斯诺对中国人民的苦难愈发同情,并想找到关于中国革命的破局之路,或者说,一个能带个人希望的答案。

为此,中国革命圣地——延安,成了斯诺的“朝圣地”。

他非去不可。

在延安,斯诺见到了他迫切想见的人:

中国共产党的领袖——毛主席。

对此,斯诺这样回忆道:

“我到后不久,就见到了毛泽东,他是个面容瘦削、看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨凸出。

我在一刹那间所得的印象,是一个非常精明的知识分子的面孔,可是在好几天里面,我总没有证实这一点的机会。

我第二次看见他是傍晚的时候,毛泽东光着头在街上走,一边和两个年轻的农民谈着话,一边认真地在做着手势。我起先认不出是他,后来等到别人指出才知道。

南京虽然悬赏二十五万元要他的首级,可是他却毫不介意地和旁的行人一起在走。”

在斯诺的固有认知里,领袖一般都是威严、不可亲近的,但毛主席的表现,却让他看到了另一种可能性。

他也愈发地意识到,自己过去在白区,听到的关于毛主席的种种言论,实际上,多是不实的谣言和诽谤。

于是,在采访过程中,斯诺建议道:

“大家读了你说的话,就想知道你是怎样一个人。再说,你也应该纠正一些流行的谣言。”

毛主席思忖片刻,笑着说:

“如果我索性撇开你的问题,而是把我的生平的梗概告诉你,你看怎么样?

我认为这样会更容易理解些,结果也等于回答了你的全部问题。”

接着,他开始历数自己的过去种种,如走马灯一般。

其中,有段经历给我留下了极深刻的印象。

这段经历,充满了曲折往复,换做一般人,估计早就半途而废了。

但,28岁的毛泽东,却挺过了这段难熬的时光,作出了一个重大决定,从此改变历史!

是什么样的经历?

这一切,还要从1918年的6月说起。

从1936年算起,那已是18年前的往事了。

1

1918年,毛泽东25岁。

这年6月,他从湖南一师毕业了。

这个年纪,放在现在,要么读研深造,要么已经参加工作,但毛泽东却面临一个颇为尴尬的问题:

毕业即失业。

他的学历不算很高,算是中专(一说本科),年纪也不小了,在当时人看来,男大当婚,毛泽东却还是个单身汉。

看起来,他的时光是白白虚度了,实则不然。

求学生涯数十载,毛泽东读好书,躬行健,结良师,遇益友,组建过新民学会这样的进步社团,还曾勇敢指挥学生军智退军阀,机智过人,军事才能初显。

毛泽东虽然“毕业即失业”,和许多人一样,面临找工作的问题。

但幸运的是,这种情况没有持续太久。

在恩师杨昌济的帮助,他和一师的同学们,遇到一个机会:

去法国勤工俭学。

这个赴法勤工俭学运动,是在北大校长蔡元培等人组织下推动的,旨在“输世界文明于国内”。

赴法之前,须在北京做些准备工作。

就这样,毛泽东第一次离开湖南,走向了更加广阔的天地。

1918年8月15日,25岁的毛泽东和萧子升、张昆弟、李维汉、罗章龙等24名青年学子,坐火车离开长沙,一路向北,到访京城。

有人这样描述当时的北京:

“一个有着地道中国风味的、别具一格、宏大无比和色彩斑斓的大都市。”

我觉得有些过誉了。

彼时的京城,谈不上有什么高大上的城市天际线,街道并不像如今这般宽敞,也谈不上有多整洁,行人匆匆,车马掠过,尘土飞扬。

但,即便如此,却不妨碍这里的传统市井与西洋文化相融,却不妨碍这里的风云际会、卧虎藏龙。

或许,这中国风味、别具一格、宏大无比以及色彩斑斓,更多不在于表象,更多是内在吧。

有了赴法勤工俭学的机会,不代表这事儿就一定稳了。

事实上,此时的毛泽东,还在考虑一个更为至关重要的问题:

钱。

他清楚地知道,自己来北京的钱,是从朋友那里借来的。

除了经济问题,毛泽东本人也更主张自学,加之实在没啥外语天赋,又遇教育部规定,中等师范毕业生不能马上考大学,要先服务几年。

综合种种,他最终没考北大预科,也放弃了赴法的机会。

既然放弃了这些,又想在北京逗留,那就必须找份工作养活自己。

这一次,又是杨昌济伸出了援手。

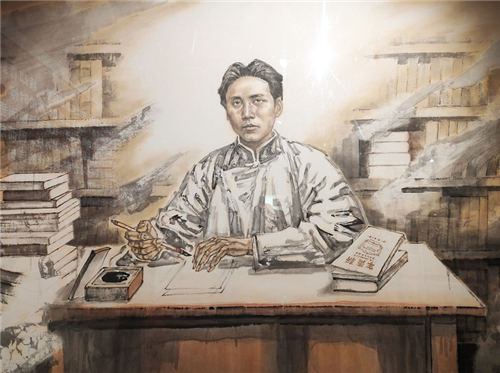

毛泽东得以在北大图书馆任职,当了一名图书馆助理员,每月八块大洋。

他也因此结识了影响他人生根本走向的北大图书馆主任——李大钊。

2

毛泽东在图书馆的一楼第二阅览室工作。

主要负责登记整理新到的报刊,记录阅览者姓名,可以看成是行政文员,干的是录入信息的杂活。

一般人对这种工作,估计是嗤之以鼻,又没啥技术含量,又没啥增长空间。

但,毛泽东不以为意,相反,他对这份工作甚是满意。

因为,对于他这个书虫来说,除了完成平时日常的书籍整理工作外,有大把的时间可以用来看书了。

或许,他又觉得自己回到了那些在湖南省立图书馆自修的日子。

徜徉在知识的海洋,翱翔在智慧的琼宇。

那么纯粹,那么忘乎所以。

据说,有时候他读书入了迷,耽误了本职工作,引来学生不满:

“你干什么呀?乱七八糟地放!”

毛泽东却摆摆手,说:

“书在乎人看,整理好了你就不会看了。”

仔细一想,这话说得在理。

一些朋友,美其名曰爱看书,实际上,不过是享受买书、晒书的过程而已。至于看了多少书,了解多少内容,吸收了多少,则一概不管。

说白了,就是个学习表演者,为了买书而买书,意义不大。

在北大图书馆,除了看书,毛泽东还有机会结交到各种大牛。

毕竟,这里毕竟是北京。

不过一开始,这种主动结交似乎并不顺利。

毛泽东回忆说:

“由于我的职位低下,人们都不愿同我来往。我的职责中有一项是登记来图书馆读报的人的姓名,可是他们大多数都不把我当人看待……

我曾试图同他们交谈政治和文化问题,而他们都是些大忙人,没有时间听一个图书馆助理员讲南方土话。”

比如,毛泽东曾抱着极大兴趣向当时北大的学生运动领袖傅斯年、罗家伦打招呼,但结果却不太理想;曾鼓起勇气向时任北大教授的胡适提了一个问题,却因为不是北大学生而被拒绝。

尽管如此,还是有人能看出这位南方青年的独特之处。

像北大图书馆长李大钊、北大新闻学研究会导师邵飘萍、《新青年》创刊人陈独秀等,都对毛泽东表示了认可。

这些认可对于毛泽东来说,是十分重要的,在一定程度上,甚至决定了他未来人生的走向。

谈到陈独秀时,他曾说:

“他对我的影响也许超过其他任何人……

(他谈)自己的信仰的那些话,在我一生中可能是关键性的这个时期,对我产生了深刻的印象。”

这为毛泽东日后的发展转变,产生了极为深远的影响。

在北京,毛泽东的住宿条件是颇有些清苦的。

他当时住在景山东街三眼井一处小院里,和蔡和森等人挤在一个大炕上睡觉,挤得几乎透不过气来,想要翻个身,还得同两旁的人打个招呼。

用毛泽东的话说就是:

“隆然高炕,大被同眠。”

一行的八人,只有三件大衣,只得轮流穿着出行。

没办法,囊中羞涩,只得如此。

囊中羞涩带来的,还有肚中羞涩。

坐而论道,侃侃而谈,对于这些“粪土当年万户侯”且爱谈大事的热血青年学生来说,不在话下,可以滔滔不绝三天三夜而不停歇。

但吃饭却成了难题,可谓一分钱难倒英雄汉。

毛泽东和同学们常吃的,就是捡来的白菜帮子加盐煮。

房东后来看不下去,教会他们做馒头,有些周济,伙食才有所改善。

生活是那样清苦,但毛泽东觉得,前途总是光明的,生活虽然清苦艰难,但亦有充实的一面,要永葆希望,继续向前。

“就是在这里,我遇上并爱上了杨开慧。”

是的,毛泽东在北漂的日子里,恋爱了。

一开始,他俩把这份爱藏在心里。

杨开慧说:

“我们彼此都有一个骄傲脾气,那时我惟恐他看见我(爱他)的心……他因此怀了鬼胎,以为我是不爱他。但他的骄傲脾气使他瞒着我一点都没有表现……”

但爱情的到来,终究不可阻挡。他俩的恋情逐渐公开,毛泽东带着杨开慧,流连于故宫河畔,漫步在北海湖冰,在帝都的点滴角落,留下美好热恋的身影。

周遭的一切,似乎也带上了滤镜:

“在公园里,在故宫广场上,我看到了北国之春,看到了坚冰覆盖着北海时,洁白的梅花在怒放。

我看到北海的垂柳枝头悬挂着晶莹的冰柱,从而想起了唐朝诗人岑参咏北海冬树挂珠这一写景的名句:‘千树万树梨花开’。

北京数不清的树木激起了我的惊叹和赞赏。”

3

1919年的春天,因为种种原因,毛泽东离开了北京,结束了第一次北漂之旅。

他回到湖南长沙,当了一名小学教员。

就在这时,五四运动爆发了。

爆发的导火索,是远在法国的巴黎和会。

一位北大毕业生回忆道:

“巴黎和会的消息最后传到这里时,我们都感到非常震惊,我们立刻对事实的真相觉醒了,外国仍然是自私和军国主义的,并且都是大骗子。

记得5月2日晚上,我们很少人睡觉。我跟一群朋友谈了几乎一整夜。结论是更大的一次世界大战早晚会来,并且会在东方作战。

我们知道的很清楚,我们跟政府毫无关系,也不存任何希望,而且也不能依赖所谓伟大领袖像威尔逊这种人的原则。

看看我们的同胞,看看那些可怜无知的大众,不能不觉得我们必须要奋斗。”

这些思考交杂着种种复杂的情绪,终于在1919年5月4日这一天,彻底爆发了出来。

全国各地,迅速产生了连锁反应。

在湖南长沙,毛泽东为了响应北京的爱国运动,,他和何叔衡等人改组了湖南学生联合会,并在7月14日创立了刊物《湘江评论》。

毛泽东为《湘江评论》付出了大量心血,每期不仅要编辑排版,还要撰写内容。

周世钊回忆:

“刊物要出版的前几天,预约的稿子常不能收齐,只好自己动笔赶写。

他日间事情既多,来找他谈问题的人也是此去彼来,写稿常在夜晚。他不避暑气的熏蒸,不顾蚊子的叮扰,挥汗疾书,夜半还不得休息……

文章写好了,他又要自己编辑,自己排版,自己校对,有时还自己到街上去叫卖。”

在发刊词中,毛泽东慷慨陈词:

“世界什么问题最大?吃饭问题最大。

什么力量最强?民众联合的力量最强。

什么不要怕?天不要怕,鬼不要怕,死人不要怕,官僚不要怕,军阀不要怕,资本家不要怕。”

《湘江评论》一炮打响!

李大钊说,这是:

“全国最有分量、见解最深的报刊之一。”

胡适说:

“《湘江评论》第二、三、四期的《民众的大联合》一篇大文章,眼光很远大,议论也很痛快,确实是现今一篇重要文字。

还有‘湘江大事述评’一栏,记载湖南的运动,使我们发生无限的乐观。武人统治天下,能产生我们这样一个好兄弟,真是我们意外的欢喜。”

但,可惜的是,因为《湘江评论》内容言辞犀利,影响甚大,被当时的湖南督军张敬尧查禁,说这是宣传“过激主义”,湖南学联也被强行解散。

尽管《湘江评论》仅存在一个多月的时间,就因“过激主义”被查封了。

但,这份杂志给毛泽东带来了不少追随者。像萧劲光、任弼时等人,都是在读了《湘江评论》后,才坚定地走上革命的道路的。

某种程度上看,这进一步体现了毛泽东的强大号召力。

4

在湖南军阀张敬尧的阻碍下,《湘江评论》被“封号”了。

对于此,一般人想着就算了,不跟军阀硬碰硬。

但毛泽东对这种武断的封禁十分不满,思来想去,他最终选择迎难而上,站起来奋起反抗。

这就是历史上有名的“驱张运动”。

1919年12月18日,26岁的毛泽东再度入京。

此次赴京,他已不是刚毕业的青年学生,而是已经有了更多社会活动经验的活动家。

率领赴京的驱张代表团到达北京后,毛泽东住在北长街福佑寺的喇嘛庙里。

他一到北京,顾不得休息,便投入到了驱张运动之中。

一开始,以请愿的形式进行。

大雪天,毛泽东跟随请愿团体,前往新华门徐世昌总统府,却不意外地吃了个大大的闭门羹。

“你还记得那次到新华门坐冷板凳吗?”

多年以后,毛泽东不无感慨地回忆道。

不巧的是,这时,他的恩师杨昌济突然病重,毛泽东开始往返于病房与工作间,虽然匆忙,但还是坚持了下来。

当时的毛泽东,在政治的见解上,还是支持偏温和的改良道路,但张敬尧的这番“封号”操作,让他对于改良道路产生了深深的怀疑。

请愿不成,毛泽东意识到,想要取得最终胜利,还得靠新的形式的斗争。

依靠谁来斗争?

群众。

他组织了平民通讯社,亲自担任社长。

白天,毛泽东为驱张运动而奔忙;

晚上,他就在大殿中坐下写稿。

福佑寺东墙外不远处,故宫的护城河已然结冰。

殿外,大雪纷飞、寒风呼啸。

殿内,毛泽东则端坐香案旁,裹着大衣。

他借着昏黄的灯光,时而停笔沉思,时而奋笔疾书,利用他所擅长的笔杆子,竭力配合着驱张示威游行。

很快,张敬尧的种种恶行被广而告之,成了人人喊打的过街老鼠。

1920年6月,驱张运动最终取得了胜利,曾经不可一世的张督军,被成功赶出了湖南。

时年27岁的毛泽东,为这件事的成功,起到了重要的推动左右。

虽然后来通过驱张运动,迫使张敬尧离开了湖南,但后续其他军阀的一些“奇葩”、“恶心人”的背刺表现,让毛泽东认识到:

问题其实并没有得到根本性的解决。

采取温和的改良主义,自己只是不同军阀因为利益问题而被来回摆弄的棋子罢了。

他思忖良久,在与朋友的交谈和通信中,表达了此刻那种“不破不立”的心境:

“我的生活实在太劳了。”

“几个月来,已看透了。”

“政治改良一途,可谓绝无希望。吾人惟有不理一切,另辟道路,另造环境一法。”

“另造环境,长期的预备,精密的计划。实力养成了,效果自然会见,倒不必和他们争一日的长短。”

“要造成一种有势力的新空气,(新民学会应该)变为主义的结合才好。主义譬如一面旗子,旗子立起了,大家才有所指望,才知所趋赴。”

“温和改良的法子,实属‘理论上说得通,事实上做不到’。”

“历史上凡是专制主义者,或帝国主义者,或军国主义者,非等到人家来推倒,决没有自己肯收场的。”

“(新民学会要开始)从事于根本改造之计划和组织,确立一个改造的基础,如蔡和森所主张的共产党。”

种种话语间,我们不难看出,毛泽东已经开始彻底摒弃过去那种温和改良的思路,逐渐倾向于革命了。

1920年,为了进一步确立自己逐步确立的马克思主义信仰,毛泽东决心去上海,问道陈独秀。

北京和上海都是大城市,如果说在北京,还有恩师杨昌济帮衬,那么到了“十里洋场”上海的毛泽东,可就真的只能靠自己了。

为了登上开往上海的火车,毛泽东居然卖掉了过冬的外衣。

可见马克思主义对他影响之深。

在上海,为了维持日常生活,毛泽东不得不干起了零工。

他为富人阔佬们洗衣服、熨衣服、送衣服,辛苦得很,却只够赚得一点糊口的工资。

被买办剥削的生活,必然是痛苦不爽的。

或许,这段难熬的经历,让毛泽东更加认识到了马克思主义思想的价值所在、何谓“无产者”。

得了空,毛泽东来到上海的码头边,送别一批新民学会的会员。

他们即将远赴重洋,前往法兰西留学。

黄浦江上,响起轮船深沉的鸣笛,夹杂着过往人群的交谈呼喊,码头工人搬运货物时产生的撞击声,都融化在江面升起的模糊的雾气之中。

雾气昭昭,仿佛遮蔽了双眼,但毛泽东明显得感受到,萦绕在心头的疑云开始渐渐消散,一束曙光照进了心里,他似乎明确地知道,自己接下来,该怎么办了。

在与赴法留学的蔡和森等好友的往来通信中,在和李大钊、陈独秀等革命导师的交往中,毛泽东旗帜鲜明地表达了他对马克思主义、共产主义的信仰:

“我没有一个字不赞成。”

这也标志着,他已经开始逐渐转变成为一个彻底马克思主义革命者了。

回到长沙后,毛泽东开始筹组湖南俄罗斯研究会,长沙文化书社,并先后介绍了刘少奇、任弼时、萧劲光等进步青年到俄国留学,为日后成立的中国共产党,储备了大量人才。

之后,他又经过了多次的尝试,在不断地试错和调整后,最终认定了马克思主义的道路。

5

1921年,毛泽东28岁。

当年6月29日,下午6点,长沙小西门码头。

乘着暮色,毛泽东与友人何叔衡,登上了前往上海的火轮。

毛泽东想着过往的种种,有获得,有遗憾,有迷茫,也有不甘……

千言万语莫名言状,只化作下了一个决定:

改造中国与世界。

这个决定,在求学之时,更多只是一种模糊不定的想法,而在经历了诸多社会的毒打、历练、推倒重来后,这想法不再仅仅只是个想法,而是化作了一种颇有些雄浑且悲怆,但又充满着对未来无限向往的希望的决心。

历史的齿轮已经开始悄然转动,一件开天辟地的大事变,就要发生。

我不说,大家都知道。

而这件事情的重大深远的意义,要在很多年后,才逐渐凸显出来。

或许,包括毛泽东在内的革命志士们,不会想到,在那次会议之后,仅仅过了28年,中国革命就取得了完全胜利。

东方冉冉升起,一个崭新的中国。

这也正常,谁也不是神仙,能确切知道未来事物发展的走向。

但,毛泽东心中却有一个大概的估计:

假如我们努力奋斗,有三五十年,中国革命便可取得胜利。

当然,这样的估计,在当时,也没什么人会重视。

毕竟,现实是残酷的,残酷到目之所及,皆是琐碎,琐碎到让人窒息绝望。

试问:

有多少人愿意并敢于去思考笃定一个不确定的未来?

有多少人愿意相信一个没啥背景资源的后辈的“呓语”?

但,毛泽东拿定主意的事,从不会轻易改变。

更何况,最终选择走上一条中国革命的道路,是经历了他多少次的徘徊、反刍,才得来的。

道路是曲折的,前途是光明的。

正因如此,更要珍惜,更要坚定不移。

这就是毛泽东。

毛主席青年时期的这段曲折往复的经历,我曾了解过多次。

最初了解到,我其实十分惊讶。

因为在我的潜意识里,毛主席是伟人。所谓伟人,那必然是战无不胜、一往无前的。

但,随着对毛主席经历了解得愈深,我愈发现,或许,我对于伟人这个概念的理解,是有所偏误的。

伟人,确实有“经天纬地之才,扭转乾坤之能,鬼神不测之计,包藏天地之志。”

这丝毫不是夸张,而是伟人身上的核心特质。

但,这并代表,伟人一路走来,就都是顺利的。

相反,他也有被社会毒打的时候,也有迷茫彷徨的时候,但是,他比其他人高的地方,就在于:

他从未想过放弃,从未想过置身事外、逃避逡巡不前,而是迎难而上,一点点共建克难,一步步把路,硬生生走出来,将理想变为现实的人。

我们普通人,虽然难以复制伟人的千秋伟业,难以“改造中国与世界”,但他身上的这些优秀特质、精神品质,是值得我们学习,也是能够被我们学习、运用到生活实际的。

不妨从改变自己开始做起。

每当坚持不下去的时候,感叹生活太苦太难的时候,看看伟人是怎么挺过来的,我想,我们是能从其身上,收获共鸣的。

人生路途遥远,注定不会那么平坦。

尤其像如今这个经济大环境,普遍下行,世界各地暗流涌动,波谲云诡,充满了各种不确定性和不安定因素。

怎么办呢?

这就是现实,这就是我们现在所处的现实。

再怎么幻想,还是现实。

放弃幻想,认清现实。

有了这样的认识,便不会再有太多无谓的恐慌,接纳它,适应它,突破它。

诚如毛主席在长征路上,发出的那份催人奋进的宣言一般。

我们要永远牢记,并始终坚守这种信念:

“我们必须准备走大路、小路、直路和弯路。走过白天是黑夜路,走过黑夜是白天路,走过天涯还有路!

走上坡路、下坡路、岔路和斜路,还要准备走绝路,走完绝路,我们再赶路!

我们必须准备走绝路,走完绝路,再赶路!”