没有前30年积攒下来的财富,就没有改革开放的胜利成果

1978年,中国开启了改革开放的伟大进程,在短短几十年间,经济飞速发展,综合国力显著增强,人民生活水平大幅提升,成为世界瞩目的发展奇迹。然而,这一成就并非凭空而来,而是建立在新中国成立后30年所积累的物质财富、制度基础和人才储备之上。许多人将改革开放的成功单纯归因于市场经济的引入,而忽视了此前的积累对其提供的支撑。实际上,如果没有前30年的努力,中国很难在改革开放初期迅速起步,顺利融入世界经济体系。因此,我们必须全面、辩证地看待历史,认识到前30年的贡献与改革开放的连续性。

前30年的积累:奠定坚实的经济基础

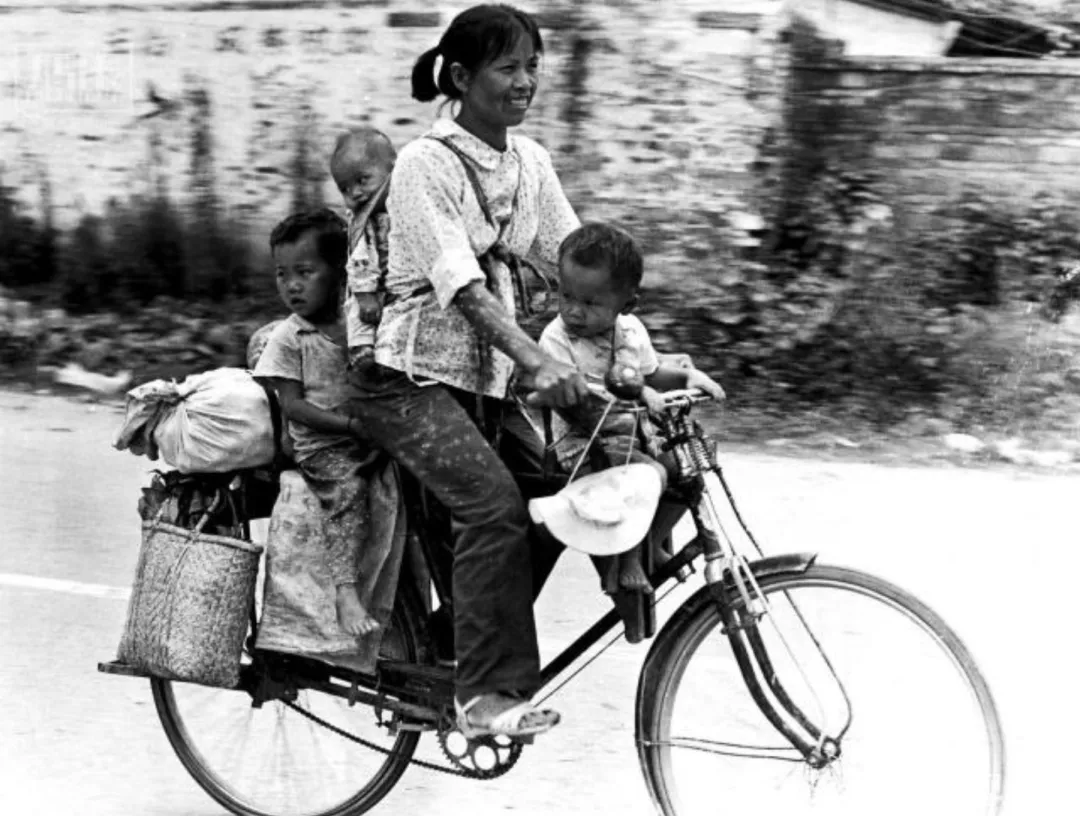

新中国成立时,百废待兴,国家经济极其落后,工业基础薄弱,农业生产效率低下,人民生活水平普遍较低。在这种情况下,中国政府采取了一系列措施来发展国民经济,包括土地改革、农业合作化、大规模工业建设和基础设施投资。这一时期虽然经历了诸多曲折,但国家整体上建立了较为完整的工业体系,为后来的改革开放提供了物质保障。

在工业方面,1953年开始实施的第一个五年计划,使中国初步建立起独立的工业体系和国民经济体系。苏联援建的156个重点项目,以及后来中国自主建设的众多工厂,使得钢铁、机械、化工、电子等基础工业取得长足发展。例如,鞍山钢铁厂、武汉钢铁公司等大型国有企业的建立,使得中国具备了基本的重工业能力,为后来的经济腾飞奠定了基础。

在基础设施方面,前30年间,国家修建了大量铁路、公路、水利工程、电力设施等,为全国范围内的经济活动提供了支撑。例如,1957年建成的武汉长江大桥,不仅连接了华中地区的重要交通枢纽,也为后来的经济发展提供了便利。此外,南水北调、红旗渠等大型水利工程的建设,提高了农业生产能力,保障了粮食供给。

在科技和人才培养方面,国家在20世纪50—70年代大力发展高等教育和科研机构。中国科学院、中科大、清华大学、北京大学等高等学府培养了大量工程师、科学家和管理人才。这些人才在改革开放后成为推动技术进步、引进外资、管理现代企业的重要力量。如果没有这些早期的教育投资,中国很难在短时间内适应市场经济并实现产业升级。

改革开放的成功:继承与发展的结合

1978年,改革开放政策实施,中国经济进入了新的发展阶段。许多人认为,市场经济体制的引入是改革开放成功的唯一因素,但实际上,改革开放能够顺利展开,正是因为前30年的积累为其提供了必要的物质和制度保障。如果没有此前的工业基础、技术储备和人才培养,改革开放初期可能会面临更加严峻的挑战。

在工业方面,前30年建立的大量国有企业成为改革开放初期经济增长的“发动机”。虽然这些企业在市场化改革过程中需要进行调整和改组,但它们为国家提供了基本的生产能力,使中国在国际竞争中具备一定的优势。例如,上海宝钢集团的前身上海第一钢铁厂,正是前30年工业化积累的成果,在改革开放后迅速实现现代化,成为中国钢铁行业的龙头企业之一。

在基础设施方面,前30年修建的铁路、公路、港口、电网等,使中国在改革开放后能够快速发展外向型经济。没有这些基础设施,即使开放市场,外资也难以进入,外贸也无法顺利开展。例如,改革开放初期,深圳能够迅速发展为经济特区,与其毗邻香港的地理优势和前期的基础设施建设密不可分。

在人才储备方面,前30年培养的大量技术人员、工程师和管理者,为改革开放后企业的发展提供了重要支持。很多国企的技术骨干、大学的教授、科研机构的专家,都是前30年培养出来的人才。在市场经济体制下,他们迅速适应新环境,为企业的技术进步和管理创新作出了贡献。如果没有这些人才,中国很难在短时间内吸收国外先进技术并实现产业升级。

历史发展的连续性:不可忽视的逻辑

从历史发展的角度来看,任何经济模式的转型都不可能凭空发生,而是建立在过去的积累之上。改革开放的成功,既得益于政策的调整,也离不开前30年的经济建设和社会发展。如果没有此前积累的工业体系,经济改革可能面临更大的阻力。如果没有基础设施和人才储备,市场经济的引入可能无法顺利展开。如果没有农业和水利工程的积累,中国农村改革的成功也会受到影响。

因此,我们在肯定改革开放成就的同时,也应当全面认识历史,客观看待前30年的贡献。改革开放并不是对前30年的全盘否定,而是在此前积累的基础上,进行制度创新和经济结构调整。只有正确理解这段历史,我们才能更好地总结经验,推动未来的发展。

历史是一条连续的长河,每一个阶段的成就都离不开过去的努力。没有前30年积攒下来的财富,就没有改革开放的胜利成果。这一历史事实值得我们深思和铭记。