前无古人的不朽丰碑——也谈毛主席的教育方针

近日,在网上看了知名学者陈先义同志谈毛主席惠民教育的视频,深受启发。

他说:当年恢复高考的那批人中,上大学、上北大、清华的,大都是寒门子弟。这些人现在已经是国家的实力派,有的人还进入或掌握着国家的决策部门。然而,他们中很多人都把自己命运的改变归功于恢复高考,归功于某个人。这是不对的。要不是毛主席把教育办到农村,办到社会底层,给予了他们接受教育的机会,让他们完成了基础教育,他们这些人哪能考上大学,更别说考上北大清华了。

陈先义同志这番话是实事求是的,道出了真正的大本大源。我们非常赞同陈先义同志的观点。料想这些人中的很多人经此提醒,会明白改变自己命运的真正的源头活水是毛主席。

事实上,毛主席的教育方针岂止是改变了这些人的命运,同样让新中国和中华民族气宇轩昂地走到了世界经济、政治、文化的舞台中央。只是由于对文革的全盘否定以及少数在文革中受到了一些冲击的知识分子的臭脾气发作,这个伟大的事实被人为地隐匿了。

然而,真理迟早都会被人认识到的。随着国家教改工作的推进,也需要我们重新认识毛主席的教育方针。

那好,就让我们一起走进毛泽东时代的中国教育吧——

《中国教育大事典1949-1990》及新中国五十年统计资料汇编数据记载,毛泽东时代,特别是毛主席的最后十年,中国普及基础教育取得了巨大成就。小学入学率即由1963年的57%,大幅提升至1976年的96%。毛泽东不但大增基础教育,还取消职业中学,大幅度提升初中及高中普通中学学额,普通初中招生数从1963年263.5万大升至1976年2344.3万,普通高中招生数从1963年43.3万大升至1976年861.1万。由此带来了社会综合效益和国家综合实力的跨越式跃升。

中印两国的发展对比就是明证。中国和及印度这两个世界人口最多的国家(均超过十亿),都是在上世纪中叶差不多同时间相继独立及解放,脱离半殖民地枷锁的,起点极其相近,均只有20%识字率,都是人口众多的农业国家,都有一定天然资源。80年代前都实行计划经济,亦在差不多同一时间内开始经济自由化,又同样有一大批居于海外、拥有资金技术的侨民。但现在印度的成人文盲率比中国高3倍,人均收入比中国低30% ,平均寿命比中国低7岁,婴儿、小孩死亡率比中国高2倍。社会现况、前景都大大落后于中国。而普遍认同制约印度现代化发展的重要因素便是文盲问题及与之相关的种姓制度问题。

“教育”一词听来不带一点攻击性,但其实是一个重要而尖锐的政治议题,因为教育政策对内涉及哪些人能获取重要的知识、技能,进而成为社会上层分子,进入权力机构;对外则涉及整体国力,是一个国家长远竞争力的关键所在。

一个文盲充斥的国家不可能全面现代化,道理是不言而喻的。为了解决新中国文盲特别多的问题,新中国教育在毛主席领导下,“开门办学”、办学权力下放到基层等一系列教改工作迅速展开。新中国成立后小学入学率便由民国时期的23%,大升至1952年的49.2%,1958年的80.3%。后来毛主席退居二线,教育政策亦随之改变。小学入学率便跌至1962年的56.1%。随着毛主席重新掌管国家一线工作,1964年小学入学率便提升至71.1%,1976年则达96%。基本普及了九年制义务教育(小学五年,初中、高中各两年)。这也是后来邓恢复高考,考生巨量多的原因。

在国力还十分有限的时候,国家的教育资源大部分给了底层基础教育,大学自然就不多了。所以,那个时候的中国大学生人数很少。文革十年期间,全国一共只招收了约一百万大学生。这也是后来有人指责毛主席的教育方针迟滞了当时中国发展的证据。

但是,全社会的基础教育十分扎实,这是谁也否定不了的。正是扎实的基础教育,在后来改革开放中释放出了惊人的人口红利。

其实,以毛泽东时代国家重视基础教育而高等大学教育相形见绌为证据,指责毛主席的教育方针迟滞了中国的发展,也是站不住脚的。

没有比较就没有鉴别。还是比较中国和印度两国的教育结构,就不难明白这个道理。印度独立后把大量教育资源投放在高等教育,1965年高校生为中国2倍多,若考虑两国人口比例,则近4倍。按大学生越多发展越快的逻辑,印度发展应比中国快,事实却相反。

而从国内纵向比较来看,大学生多也不见得就会促进国家飞速发展。甚至还特别令人头疼。比如现在大学生毕业即失业的问题,就还没有人能够破解这一难题。

事实用于雄辩。基础教育落后的印度,近半数人是文盲,他们始终是被欺压的对象。无法掌握知识,根本难以提升自身的经济、健康及社会地位。只能依靠手机、电视、收音机获取资讯。所以印度政客许多都是前电影明星。文盲们实质沦为上层阶级随意操控的工具。

基础教育扎实的中国,劳动人民是国家的主人。

需要指出的是,社会文盲多的原因,从来不是底层人不愿接受教育,而是统治者骨子里不希望民众受教育,获得文化知识。古今中外概莫能外。

中国传统儒家虽然标榜“有教无类”,但在中国封建历史中,最接近商品经济社会的宋朝,识字率也只有30%,这是古代中国的最高水平,此后便一直滑落至清末的20%。直到1931年,中国总共也只有一万中学生,88%的人是文盲。

统治者重视国家基础教育,也都是被外界逼得没办法的时候才会有的现象。注意,我们这里说的基础教育指的是以底层民众为基础对象的全民教育。

英国十九世纪中叶,地主们虽然大力反对实施普及教育。但因当时英国这贸易王国在贸易、出口工业都获利甚丰,地主们无法抵抗工业资本及商业资本的侵略,基于自身阶级利益,不得已实施普及教育。最终引爆了全英的工业革命,把世界甩到了身后。

凡是重视基础教育的国家,发展都很快。普鲁士1825年开展普及教育,1850年代工业发展开始起飞;日本1872年开始普及教育,1910年工业产值超过农产值。

由此可知,新中国经济社会的较快发展,得益于毛主席的教育方针。这是不容否定的。而且,夯实基础教育,是毛主席领导的新中国教育,对底层人的主动作为,是全心全意为人民服务在教育工作中的体现。不承认这一事实,就不能正确理解发展中的中国,也不能解答未来中国现代化过程中可能遇到的困难和挑战。

毛主席领导的人民政权,坚决取缔数千年统治阶级的愚民政策,把人民接受教育的权力写进宪法,坚决把文化科学知识送到世世代代俯身躬耕的人们手里。让人人都能接受教育。从基础教育开始,到高等教育规定寒门子弟的大比例入学率,国家教育始终面向底层人。且基本实行免费教育,大学生还发“工资”。在毛主席教育方针的温暖下,接受教育对普通人来说,不再是件奢侈的事。毛主席的教育方针,不但让中国人民获得改造社会和改变自身的能力,成为了国家的主人。也在彻底改变了中国人民的命运的同时,充分激活了整个国家的潜能,充分开发了民智。这也是直到现在,也没有谁敢否定我国的基础教育,更没有能力把我国教育拉到旧时代精英教育去的根本原因。

特别需要指出的是,为了新中国的教育,毛主席以一人之力,挑战了千年教育规则。

比如,终止资产阶级知识分子对教育的统治,便是毛主席发动文革的一个重要目的。

比如,取消专科中学,把普通初中入学率提至90%,及到后来,甚至大学停招四年,至1970年才重新招生,招生又只招“工农兵”,专门面向寒门子弟。

比如,等到新中国教育出来的第一代人成年后,号召他们“上山下乡”,接触占当时中国人口80%的农民,了解中国实情,有的知青还与农民结婚生子组建家庭。既打破了阶层的千年阻隔,促动了各阶层的流动,也为国家未来发展培养了栋梁之才。现在,国家领导层和国家决策层的很多人都是知青出身。

比如,工业政策侧重内陆的“大三线”世纪工程,实现了全国各地均衡发展;农村赤脚医生,改善农村医疗卫生状况等等一系列举措,都给教育的深入奠定了基础。

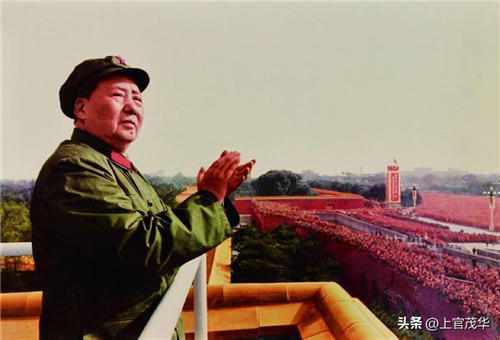

毛主席为了他热爱的人民,呕心沥血,殚精竭虑。他老人家建立了一座中国教育史上和人类教育史上,普惠老百姓的巍峨的丰碑。深明大义的中国人民,从心底里唱响了《东方红》,歌颂自己的领袖。今天,我们每个人,面对这座丰碑,都应该饮水思源,虔诚地感恩和致敬!特别是那些得益于毛主席教育方针在恢复高考时改变了命运的人们。

【文/上官茂华,本文为作者投稿红歌会网的原创稿件】