【纪念毛主席诞辰129周年】马欣:布莱希特对毛泽东《矛盾论》的美学转化

有关布莱希特与中国古典文化,如布莱希特与老子、布莱希特与中国诗歌、布莱希特与中国传统戏剧等论题一直颇受关注,而关于他与中国现代思想家进行“对话”的研究则凤毛麟角。众所周知,布莱希特创作活跃的年代,恰逢中国社会转型、新旧文化更替的时期。因此,他与中国现代文化的交集虽然有限,却并非只是从中国戏曲艺术中汲取养分,创生出“陌生化”理论。布莱希特从早年开始一直关注毛泽东,到晚年又特别推崇毛泽东的辩证法思想,因而,他对《矛盾论》的阅读以及美学转化也应该为我们所重视。

保罗·约翰逊在《知识分子》一书中曾对布莱希特进行了尖锐的批评:“对于他人的情节和思想,布莱希特是个天才的改编者和模仿家,”1但是约翰逊也不得不承认,布莱希特的表现风格极具独创性。曾军在《西方文论对中国经验的阐释及其相关问题》一文中指出,西方学者对中国经验进行理解与阐释的逻辑起点建立在本国文化对“异国情调”的接触、理解和想象的基础上。2他根据“接触”的程度,区分为完全没有接触中国、部分接触中国和将中国作为研究对象三种情况。布莱希特属于部分接触中国的西方学者,他曾经同中国艺术家梅兰芳会面,与中国学者元苗子合作,阅读并且翻译了毛泽东的部分著作。因此,布莱希特对中国经验的处理,特别是对《矛盾论》的理解和运用,虽然不可避免地带有“前见”与“模仿”,却也融合了他对中国经验最直观的感受与切身的思考。

张黎的《布莱希特与毛泽东》3一文非常详尽地提供了布莱希特接触毛泽东著作的背景与线索。他指出,布莱希特从20世纪30年代初起一直关注毛泽东,在50年代中期阅读了《矛盾论》德译本后,特别推崇毛泽东的辩证法思想。对此,张黎举出两个重要例证:其一,布莱希特在《戏剧小工具篇补遗》一文中重点谈论了唯物辩证法在史诗剧中的应用;其二,布莱希特晚年将自己边学习《矛盾论》边总结舞台经验的系列短文,命名为《舞台上的辩证法》。

《矛盾论》是毛泽东的哲学代表作,其中将中共领导中国革命的实践经验概括为处理主要矛盾与次要矛盾,矛盾的主要方面与次要方面的问题。因此,讨论“布莱希特对《矛盾论》的美学转化”这一问题的关键在于:布莱希特运用了《矛盾论》中的何种思想与方法,对史诗剧进行了怎样的改造和创新。

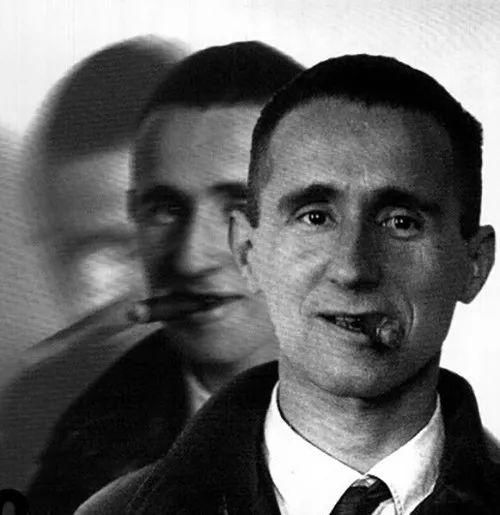

贝尔托·布莱希特(Bertolt Brecht)

(1898.2.10——1956.8.14)

01

布莱希特读《矛盾论》

布莱希特研读毛泽东《矛盾论》的来龙去脉,还得从一封短小的私人信函谈起。1955年8月31日,布莱希特在写给元苗子(时任莱比锡外国语学校的汉语教师)信函的后半段提到两件事,一是他在戏剧中大量用运了毛泽东的《矛盾论》,二是《八路军的小米》一直在上演,深受观众喜爱;这封信的前半段则是感谢元亲自写了一幅毛泽东诗词的书法作品赠予他,并告知元已将这幅字挂在墙上。4这封信还被布莱希特书信集的编纂者加了一段较长的注释,内容如下:

毛泽东的诗——“飞越长城有感”。布莱希特根据吴安与弗里茨·严森的译本进行了自由的发挥(布莱希特全集第4卷,第164页)。

布莱希特在这里提到的原文,作为一幅书法壁挂保存在布莱希特最后的居所中。

布莱希特在回答《新德国文学》(“NeuenDeutschen Literatur”)杂志的提问时,称《矛盾论》为1954年他读过的最优秀的一本著作。这本小册子多次出现于布莱希特的遗稿。

“八路军的小米”——元苗子将这出中国大众剧目译成了德文。在Manfred Wekwerth的执导下,1954年4月1日在柏林剧院首演,截止到1957年3月7日共上演77场。5

布莱希特将毛泽东《矛盾论》看成是他在1954年读过的最优秀的作品,他对《矛盾论》思想价值的充分肯定,其实已经隐含在他探索戏剧理论的过程中对《矛盾论》精髓的吸收。《矛盾论》提出的矛盾分析方法原本是一种同美学风马牛不相及的哲学思想,布莱希特将这一思想纳入他的史诗剧理论,从哲学到美学有一个转化,剧本分析与戏剧排演在当中充当了重要媒介。

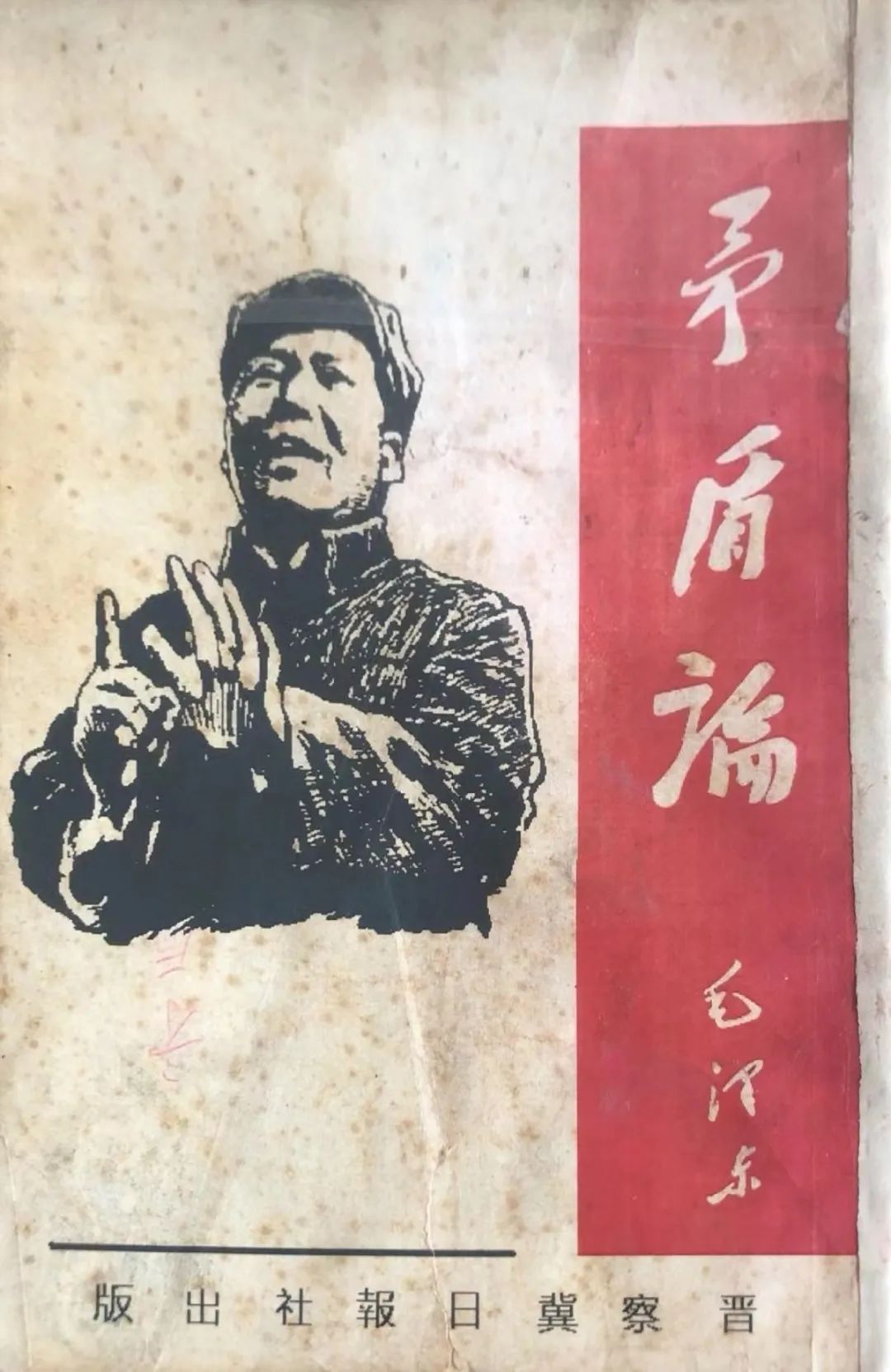

毛泽东著《矛盾论》

对照布莱希特1948年的《戏剧小工具篇》与1954年的《戏剧小工具篇补遗》,可看到在后者中“矛盾”与“矛盾性”的出现频率明显高于前者。《戏剧小工具篇》6德文版49页篇幅,除去“前言”,每一条都有编号,共77条,其中“矛盾”与“矛盾性”共出现10次。《戏剧小工具篇补遗》7德文版9页篇幅,全文呈自然段落排列,没有编号,《补遗》的英译者约翰·威利特将布莱希特留下的8个编号以及其他没有编号的段落,重新排列增补至12个带有编号的条目,以便与《小工具篇》的内容相对应。在这些段落中“矛盾”、“矛盾性”共出现16次。这说明布莱希特一直较为关注戏剧中的“矛盾”与“矛盾性”,也表明毛泽东《矛盾论》对布莱希特戏剧理念的影响,尤其对其“矛盾”概念的补充与强化作用不容小觑。英文译者约翰·威利特在《小工具篇》末尾的注解,也提供了两点重要信息:布莱希特的“舞台上的辩证法”(Die Dialektik auf dem Theater)是由“辩证唯物主义”(出现在《小工具篇》第45段)衍生而来的;由于“买黄铜”(Der Messingkauf)理论的残缺不齐,《戏剧小工具篇》成了布莱希特保存下来的最为重要的理论著作。8

布莱希特《小工具篇》第52段将“矛盾”、“矛盾性”同“运动”、“运动着的事物”挂钩,他说:“如果让行动符合性格,或者让性格符合行动,这就是一种特大的简单化;真实人的性格和行为所表现出来的矛盾,不允许这样来表现。社会的运动规律不能用‘理想状态’来证明,因为‘不纯’(矛盾性)恰好是属于运动和运动着的事物的。”9简言之,戏剧人物的行动与其性格不都是相符的,因此演员在呈现上,应当将行动与性格之间的“矛盾性”考虑在内。列宁在《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》(1915年)中简明地概括“运动”与“矛盾”的关系:“运动是矛盾,是矛盾的统一”10,这与布莱希特在《小工具篇》中对“矛盾”与“运动着的事物”关系的理解相一致。布莱希特的《补遗》则充分展示了“矛盾”、“矛盾性”的另一个面向,在戏剧表现方法中引入矛盾双方相互对立的要素:

那些没有受过教育的头脑这样理解表演(显示)与体验(移情)的矛盾,好像在演员的工作中不是采用这种方法就是采用那种方法(或者按照《小工具篇》里说的只是表演,或者按照老方法那样只是体验)。实际上,当然是两种对立的方法(过程)在演员的工作中结合在一起(登台表演包含的不仅是这一丁点或那一丁点)。从两种对立因素的斗争和对峙中,从它的深处,演员求得他自己的结论。有一些错误的理解来自《小工具篇》的表达方式。这种表达方式也许因为过于缺乏耐心而导致别人理解上的错误。另一个原因,就是因为我只讲了“矛盾的主要方面”。11

布莱希特将“表演”与“体验”看成是戏剧表演当中相互“矛盾”的两个方面,二者的关系既同一又对立,其中“表演”属于史诗剧中“矛盾的主要方面”。这里的“表演”是指能够产生“陌生化效果”的表现方法,它的目的是阻绝观众沉浸在剧情当中,要达到这一目的,演员首先要避免全情投入地“体验”所饰演的人物,要同角色拉开一定的距离。

《补遗》中针对“矛盾的主要方面”有一则注释:“毛泽东《矛盾论》,一个矛盾的两个方面,其中必有一个主要方面。”12由此可知“矛盾的主要方面”这一提法来自毛泽东的《矛盾论》。《矛盾论》作于1937年8月,是毛泽东为克服中共党内严重的教条主义思想而写的,其主要内容在于厘清“矛盾法则”所涉及的几个重要问题:两种宇宙观、矛盾的普遍性、矛盾的特殊性、主要的矛盾和主要的矛盾方面、矛盾诸方面的同一性和斗争性、对抗在矛盾中的地位。13其中第4个问题“主要的矛盾和主要的矛盾方面”显得尤为突出,因为它内在于“矛盾的特殊性”问题中,却被“特别地”提出来自成一节。毛泽东对这个问题的重视程度可见一斑。

毛泽东在第4部分主要回答了:如何定义、区分主要矛盾和次要矛盾,以及矛盾的主要方面和次要方面,并围绕着主要矛盾和次要矛盾、矛盾的主要方面和次要方面的辩证关系展开。他认为,在复杂事物的发展中,有许多矛盾同时存在,其中必有一种是主要的矛盾,它起着领导作用,其存在和发展规定和影响其他次要矛盾的存在和发展;不论主要矛盾还是次要矛盾都包含矛盾的两个方面,这两个方面分别为“矛盾的主要方面”和“矛盾的次要方面”,事物的性质主要由取得支配地位、起主导作用的“矛盾的主要方面”所规定的;在事物发展过程中矛盾双方的斗争力量此消彼长,当二者发生转化、互易其位,事物的性质也就随之变化。14纵览《矛盾论》的注释部分,多处引证了马、恩、列的相关论述,其中列宁著作的引证率位列第一,主要涉及《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》(1915年)与《谈谈辩证法问题》(1915年)。孙正聿在《毛泽东的“实践智慧”的辩证法——重读〈实践论〉〈矛盾论〉》一文中指出,“毛泽东为《矛盾论》提出的主要的理论任务,是‘引伸和发挥’列宁在《谈谈辩证法问题》中所阐发的哲学思想,深刻地体现了‘辩证法就是认识论’的基本思想”15。然而毛泽东在《矛盾论》的第4部分,即对主次矛盾与矛盾的主次方面的集中探讨,则没有引述列宁的任何著作。

这是因为《矛盾论》提出的矛盾分析方法,既继承了列宁的辩证法,又进行了更深入的阐发,尤其在“主要的矛盾与主要方面的矛盾”这个部分,蕴涵着毛泽东在实践基础上的理论智慧。列宁在《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》中重点讨论了辩证法的研究对象,即“对象的本质自身中的矛盾”,并且这个“本质”是“短暂的、运动的、流逝的、被约定的界限所划分的”,由此确立了辩证法的“发展原则”。16他虽然在文中表示,辩证法遵循的是“对立面的统一”这个公式,但是并没就对立面的双方进行具体的说明;他尽管在《谈谈辩证法问题》中指出“统一物”分为两个部分,并且这两个部分彼此“矛盾着”,却并未将这两部分划分出主次。

布莱希特在《补遗》里整段引用了列宁《谈谈辩证法问题》对辩证法的基本规律之一对立统一规律的阐释。在列宁看来,认识世界上一切过程的自主的运动、自发的发展以及它生机勃勃的存在的前提,就是把这些过程作为“对立面的统一”(Einheit von Gegensätzen)来认识。17布莱希特将对立统一规律引申到戏剧理论便转化为:剧情要以充满矛盾的方式展开,各种理念融汇其中,充满各种跳跃和反转。

布莱希特对《矛盾论》的美学转化,同他对列宁的辩证思想在史诗剧中的应用是相互交织在一起的,他有意识地吸纳了《矛盾论》中关于“矛盾的主要方面”与“矛盾的次要方面”、“主要矛盾”和“次要矛盾”的论述,这些关于矛盾的新提法新思想在列宁著作中没有出现过。布莱希特在《补遗》以及《舞台上的辩证法》中对《矛盾论》的美学转化主要从两个向度展开,一是戏剧当中的“主要矛盾”与“次要矛盾”,二是戏剧当中“主要矛盾”与“次要矛盾”的相互转化问题。

02

布莱希特谈戏剧中的“主要矛盾”与“次要矛盾”

布莱希特在其戏剧理论的代表作《小工具篇》与《补遗》中对“主要矛盾”与“次要矛盾”的概念所进行的美学转化,既涉及演员表演的方法论问题,又包括对剧情的结构和发展走向的分析。

上文谈到布莱希特在《补遗》中引用了《矛盾论》中“矛盾的主要方面”概念,借以反思自己在《小工具篇》中阐述“表演”与“体验”的关系过于“缺乏耐心”的弊病,他发现这是导致自己被人误解只重视“矛盾的主要方面”——“表演”,忽略“矛盾的次要方面”——“体验”的主要原因,而实际上演员是在“两个对立面”充满斗争与张力的关系里,从“它们的深处”寻找到一种“效果”(Wirkung)。也就是说,演员在表演过程中总是将两种方法结合起来,而非东一点西一点的简单拼凑。当他以《浮士德》为例进行剧情分析时,则借助“主要矛盾”和“次要矛盾”概念,揭示出《浮士德》第一部中的爱情悲剧与整部作品所贯穿的矛盾理念之间的关联以及它们各自的地位与作用。

《浮士德》被誉为歌德最为杰出的作品,是作者前后跨越60年的思想和创作结晶。它的译者杨武能将一个多世纪以来各国文学中出现的以浮士德故事为题材的剧本、小说与诗歌,都看成是作家们对此作品所做的新的解释的尝试。18布莱希特借用《矛盾论》中的分析方法,对浮士德故事的阐释亦属其列。他在《补遗》中先是指出:“演员必须动用他有关世界和人类的知识,他还要像一个辩证学家那样提出问题。”19接着他以歌德《浮士德》为例提出问题:浮士德不应该与甘泪卿结合吗?换言之,浮士德与甘泪卿的爱情悲剧难道不能避免吗?这就涉及浮士德的故事当中谁为“主要矛盾”谁为“次要矛盾”的问题。布莱希特认为,《浮士德》的“主要矛盾”是浮士德的“纯粹精神”的冒险(“reingeistiges” Abenteuer)与永不满足的“纯粹感性”的欲求(“rein sinnliche”Begierde)之间的矛盾,它贯穿整部作品,故事的“次要矛盾”才是“浮士德”与“甘泪卿”之间的情感纠葛,“次要矛盾”是否解决、如何解决均依赖于处于支配地位的“主要矛盾”。

《浮士德》故事取材于德国16世纪以前就已流传的奇异传说,第一部以浮士德与甘泪卿的爱情故事为情节核心,与魔鬼订立契约的浮士德博士吃下了返老还童药,重获青春,并如愿以偿地与美丽的甘泪卿相知相爱。但是,这场恋情在给甘泪卿带来短暂的欢乐之后,便令她一次次遭受痛苦,最后身陷囹圄,神智失常。尽管浮士德为自己给爱人造成的不幸深感懊悔、痛不欲生,可是终究还是无力回天。按照布莱希特的理解,浮士德与甘泪卿的爱情之所以经历了一个“灾难性的过程”,原因在于浮士德精神内部同时存在着的“纯粹精神”的冒险与“纯粹感性”的欲求之间的矛盾。浮士德与甘泪卿的矛盾,实质上是浮士德的两种追求彼此斗争的结果,浮士德在精神方面朝更高阶段的发展,必然要在感官享乐方面做出牺牲,而甘泪卿只是矛盾斗争的牺牲品。浮士德与甘泪卿的矛盾的统一或曰化解,必得通过更大的统领整个作品的矛盾的解决才能达到。浮士德在魔鬼的帮助下,才得以从“纯粹精神”的冒险同“纯粹感性”的欲求这一充满痛苦的“主要矛盾”中解脱出来,最终在为了全人类的创造性的劳动中,精神追求与感性欲求取得了统一。布莱希特在此番分析中,特别强调了“主要矛盾”在整个故事中对于“次要矛盾”的意义和作用:“主要矛盾的解决是在整个诗剧结尾。只有这个时候次要矛盾的意义和位置才能清楚地显露出来。”20这恰好折射出毛泽东所主张的,“主要矛盾”在事物的发展过程中起主导作用的观点,毛泽东所谓的“事物”,被布莱希特转化为“剧情”,毛泽东的“主要矛盾”与“次要矛盾”,则被布莱希特转化为统领整部剧情发展的两种理念的对立,以及剧情发展过程中表现出来的人物之间的冲突。

布莱希特在戏剧理论中对毛泽东《矛盾论》的美学转化可概括为:借助“主要矛盾”和“次要矛盾”对故事结构的编排和故事发展的逻辑进行梳理与整合,让人物之间的对立及其背后的原因呈现出来;在表演策略方面,他要求演员在进行“表演”之前,要像辩证学家那样提出问题,即将问题从世俗的层面转移到思辨的层面,让演员对故事中的主要矛盾、甚至剧本的总体思想取得更为清晰的体认。布莱希特所着力构建的这种戏剧美学,本质上是为满足无产阶级的诉求,正如他在《补遗》末尾为《小工具篇》所作的辩词:无产阶级所要求的戏剧,应当充满着矛盾双方的激烈斗争。21

03

“主要矛盾”与“次要矛盾”在戏剧实践中的相互转化问题

毛泽东的《矛盾论》探讨了两种形式的转化问题:“主要矛盾”与“次要矛盾”的转化;“矛盾的主要方面”与“矛盾的次要方面”的转化。布莱希特在其戏剧实践中主要使用的是前一种。他在1953年排练根据莎士比亚同名剧本改编的《科里奥兰纳斯》第一场戏期间,运用了“主要矛盾”与“次要矛盾”的转化来把握错综复杂的剧情,这亦说明布莱希特至少在1953年就读到了《矛盾论》。安东尼·史奎尔在论文《矛盾与〈科里奥兰纳斯〉:毛泽东对布莱希特产生影响的哲学分析》中指出:“布莱希特所受到的欧洲影响已被很好的记入文献,而他所受的东方哲学的影响却鲜有提及,尤其是来自毛泽东的影响。”22据史奎尔的分析,《矛盾论》之所以被布莱希特认为是他在1954年所读过的书中对他影响最大的一本书,主要原因在于毛泽东对“主要矛盾”与“次要矛盾”之间存在的更高秩序的对立的处理,吸引着布莱希特。23

布莱希特在《舞台上的辩证法》中开宗明义:这部分内容是关于将唯物辩证法运用于戏剧的尝试,它在内容上延续了《小工具篇》第45条所提出的要求:

什么样的技巧允许戏剧把新的社会科学方法——唯物主义辩证法运用到它的反映中来呢?为了探索社会的可动性,这种方法把社会状况当成过程来处理,在它的矛盾性中去考察它。一切事物在转变的时候,亦即处于与自身不一致的时候,都存在于这种矛盾之中。人类的感情、意见和态度也是如此,他们的社会共同生活的具体形式就表现在这里。24

通过第45条,布莱希特既将“唯物辩证法”在戏剧中的运用作为一个问题鲜明地提了出来,又给出了解决的途径:在矛盾性中去考察事物。在戏剧实践方面,《舞台上的辩证法》提出,要通过观察人物、事件发展过程中的矛盾,分析矛盾的对立统一,来帮助导演、演员了解和完善剧情。此外,《舞台上的辩证法》还赋予了“史诗剧”另一个名字——“辩证剧”,他认为“史诗剧”(“episches Theater”)这一提法太过形式化,它是演员进行表演(Darbietung)的前提条件,但是仅这一点还不足以展示社会的发展和变化,因此对于以社会的发展和变化为灵感源泉的“史诗剧”,还需要用一种新的提法来弥补其不足。25这意味着,“辩证剧”与“史诗剧”分别从内容与形式两个侧面概括出了布莱希特心中的戏剧类型。

收录在《舞台上的辩证法》中的第一篇《莎士比亚的〈科里奥兰纳斯〉的第一场研究》(Studiumdes ersten Auftritts in Shakespeares “Coriolan”),是布莱希特1953年排练莎士比亚的同名剧第一场戏时的谈话记录。在这篇谈话中,布莱希特让人读了一段他特意划出的《矛盾论》中的文字,鼓励同事们运用毛泽东提出的在事物发展过程中“主要矛盾”在一定条件下可转化为“次要矛盾”的思想,来分析《科里奥兰纳斯》中罗马的贵族与平民、罗马人与伏而斯人之间的矛盾转化,并且引入了《矛盾论》里的一则例子:“当日本人入侵时,中国共产党就提出要停止同反动的蒋介石政权的斗争。”26布莱希特敏锐地发现,抗战时期中共与国民党之间关系的缓和,同《科里奥兰纳斯》剧情中贵族与平民的暂时和解有着内在的一致性。

《科里奥兰纳斯》剧中的主人公科里奥兰纳斯是视平民如草芥的贵族,被平民视为公敌。正当平民酝酿起义准备杀死他时,伏尔斯人起兵来犯,科里奥兰纳斯率兵出征。对于罗马人而言,原本平民与贵族之间剑拔弩张的阶级矛盾,暂时转化为了“次要矛盾”,而与外族伏尓斯人之间的民族矛盾则上升为了“主要矛盾”。在布莱希特看来,贵族与平民之间是一种“充满对立的统一”(widerspruchsvolle Einheit),由于他们都是爱国者所以能统一起来,并且这种统一卷入到了与邻国伏尓斯人的矛盾当中,贵族与平民之间的阶级矛盾由于民族战争退居为“次要矛盾”。但是他们之间的矛盾并没有消失,也就是说,统一当中还存在着对立,这一抽象的辩证法原则在布莱希特的戏剧实践中具体表现为,代表贵族阶级的科里奥兰纳斯与代表平民阶级的护民官之间不能有任何和解的迹象,二人相互回避,不打照面。

当有人问,如何表现罗马人同伏尓斯人的矛盾掩盖了贵族与平民的矛盾,同时又表现贵族的领导强于平民的新领导这一涉及表演的具体问题时,布莱希特的回答则充满了画面感。他首先指出,这种情况很难在“冷血”中呈现,然后描绘出一连串富有张力的场景:“形容枯槁的人立在全副武装者的面前,由于气愤而涨红的脸再一次变色,新的苦难声盖过了旧的苦难声,穷人发觉他们内部掀起了纷争。”27可见,布莱希特不仅将“主要矛盾”与“次要矛盾”的转化作为把握剧情和角色的坐标,而且还提倡将矛盾转化过程中的各种复杂性呈现出来,例如,若要表现英雄人物科里奥兰纳斯骄傲的性格,就须得找出他表现得谦恭的场面。

总之,布莱希特非常善于从他人的理论中汲取养分,即便对方同自己在艺术上分属两个派系,他在戏剧理论与实践中就多次提及斯坦尼拉夫斯基的优长。布莱希特对毛泽东《矛盾论》的提炼和运用,是在熟读列宁的辩证法并加以运用的基础上的崭新尝试,在戏剧理论与戏剧实践方面,他分别借助“主要矛盾”与“次要矛盾”在事物发展过程中的地位和作用,以及“主要矛盾”与“次要矛盾”在一定条件下可以相互转化的思想,从剧情分析到表现方式,提出了具体的美学要求:首先,在表演方法方面,演员的“表演”与“体验”既要融为一体,又要主次分明;其次,分析剧情时,要从错综复杂的人物关系中抽象出贯穿全剧的冲突的根源,将故事的局部冲突放在故事的整体思想中进行考察;再次,将剧情的反转看成是主次矛盾相互转化的结果,用心揣摩并着力表现剧情反转过程中角色心理和行动上的变化。最近CCTV-6电影频道推出一档颇受青睐的电视节目《今日影评·表演者言》,其中一期秦海璐与周迅的对话,也谈到演员在表演中的方法问题。秦海璐直言她在表演前要统观剧本、进行细致的角色分析,正式表演时只是抓住需要传达的要点;而周迅则不然,她的方法是全情投入地表演,用心体会角色的感受,所有表达出来的东西都是自己真实体验到的。如果布莱希特穿越到谈话现场,他或许会向两位演员指指自己的戏剧理论集,淡然一笑。

注释

1 保罗·约翰逊:《知识分子》,杨正润译,台海出版社,2017年,第212页。

2 曾军主编:《欧美左翼文论与中国问题》,上海大学出版社,2016年,第95-96页。

3 张黎:《布莱希特与毛泽东》,《中华读书报》,2009年7月18日。

4 Bertolt Brecht,Briefe 1913-1956 Band 1: Texte,Herausgegeben und kommentiert von Günter Glaeser, Aufbau-VerlagBerlin und Weimar,1983, S.715.

5 Bertolt Brecht,Briefe 1913-1956 Band 2: Anmerkungen, Herausgegeben und kommentiertvon Günter Glaeser, Anmerkungen, Aufbau-Verlag Berlinund Weimar,1983, S. 264.《飞越长城有感》是布莱希特根据毛泽东的《沁园春 · 雪》创作的诗作。

6 布莱希特:《戏剧小工具篇》,张黎、丁扬忠译,北京师范大学出版社,2015年,第3-68页。

7 同上,第71-80页。

8 Bertolt Brecht, Trans. John Willett, Brechton Theatre, New York: Hill and Wang,1964, p205. 20世纪30-50年代,布莱希特陆续创作了一些对话诗,他将这些讨论戏剧表演艺术的诗句收集起来统一命名为“买黄铜”。有研究者认为,由黄铜制作的小号,可引申为“宣传、传播”,德国邮政的标志便是一幅小号的图案。布莱希特指出,戏剧即宣传,所以他以“买黄铜”为名,想通过这些零碎的关于戏剧表演的思考,来构建自己的“非亚里士多德戏剧学”,最终达到宣传其戏剧表演理念的目的。

9 布莱希特:《戏剧小工具篇》,第48页。

10 列宁:《列宁专题文集·论辩证唯物主义和历史唯物主义》,人民出版社,2009年,第143页。

11 布莱希特:《戏剧小工具篇》,第73-74页。

12 同上,第74页。

13 毛泽东:《毛泽东选集》(第一卷),人民出版社,1991年,第299页。

14 同上,第320-323页。

15 孙正聿:《毛泽东的“实践智慧”的辩证法——重读〈实践论〉〈矛盾论〉》,《哲学研究》2015年第3期。

16 列宁:《列宁专题文集·论辩证唯物主义和历史唯物主义》,第142页。

17 布莱希特:《戏剧小工具篇》,第79页。

18 歌德:《浮士德》(上册),杨武能译,河北教育出版社,2015年,第5页。

19 布莱希特:《戏剧小工具篇》,第75页。

20 同上,第77页。

21 同上,第79-80页。

22 Anthony Squiers,“Contradiction and Coriolanus: A Philosophical Analysis of Mao TseTung’s Influence on Bertolt Brecht”, Philosophy and Literature, Volume 37, Number 1, Published by JohnsHopkins University Press, 2013, pp. 239.

23 同上, pp.239.

24 布莱希特:《戏剧小工具篇》,第40页。

25 Bertolt Brecht, “Die Dialektik auf dem Theater”, Heft 15 derVersuche, Aufbau-Verlage Berlin, 1957, S.79.

26 同上 , S.90.

27 同上, S.91.