纪念董存瑞:他手举炸药包,成为一座灯塔

图为董存瑞塑像。本报记者 叶 子摄

图为董存瑞塑像。本报记者 叶 子摄

图为董存瑞烈士墓。

图为董存瑞烈士墓。

图为董存瑞烈士纪念馆。本报记者 叶 子摄

图为董存瑞烈士纪念馆。本报记者 叶 子摄

“七一”前夕,人民日报海外版办公室支部和记者部支部一行十四人来到位于河北省隆化县的董存瑞烈士陵园重温入党誓词,缅怀英烈事迹,传承红色基因,锻造精兵劲旅。

天空下起细雨,眼前苍松笼罩在绿雾中,肃静庄严。6月22日的河北承德隆化县,白日也微凉。人们沉默着向前,驻足仰望,拿出手机拍下此刻心情。眼前这座青铜塑像也有20年了,加上底座高达8米,天空阴沉,铜像手中高举的炸药包格外抢眼。

在中国人的记忆中,只有一个人以手举炸药包的形象永存于世,那就是董存瑞。牺牲那年,他才19岁。如今,整整70年过去了。

“为了新中国,前进!”

穿过英雄广场,便步入了董存瑞烈士陵园,园名由萧克将军亲手题写。一个年轻妈妈抱着婴儿走过始建于1961年的牌楼,中间是毛主席为南京雨花台烈士纪念碑手写的题词“死难烈士万岁”。

董存瑞纪念馆面积不大,2300平方米,当时的遗物配上精当的讲解、布置,将人们的思绪拉回到这位年轻英雄走过的岁月。

是抗日战争的烽火,孕育了董存瑞。儿时听故事坐过的板凳,下地干活时用过的锄头,自制的土炸药,诉说着那段贫寒且艰难的岁月。甚至他留下的15岁照片,都来自日本人发的所谓“良民证”。举国风雨飘摇之际,董存瑞听着革命故事长大,明白了翻身就得跟着共产党走的道理。

此后的岁月里,他做过儿童团团长,参加过村基干民兵队。展柜中,还保存着他当年送过的鸡毛信、火柴信,用过的长矛、大刀、手榴弹和手枪。年仅16岁之际,他实现了参军愿望,并在戎马生涯中,转战长城内外,参与战斗百余场,荣获一枚毛泽东奖章和三枚勇敢奖章。

最为世人铭记的时刻,来自1948年的隆化战斗。那年5月,为配合即将开始的辽沈战役,掩护华北战场杨罗耿兵团东进,董存瑞所在的十一纵队奉命迅速果断消灭国民党十三军,解放全热河,切断华北与东北敌军的联系。隆化是承德北大门,解放隆化,对解放承德及热河起到关键作用。

烈士陵园外100多米处,便是曾经的隆化中学。1948年5月25日凌晨,董存瑞所在六连向这里发起冲锋时,东北角横跨旱河的一座桥上,忽然喷出六条火舌,子弹密集袭来,封锁了道路。

1955年郭维导演的电影《董存瑞》再现了之后的场景。屡攻不下之际,为减少战友伤亡,董存瑞主动请缨炸掉暗堡。千钧一发之际,他用身体作支架,左手托起炸药包,高喊:“为了新中国,前进!”

爆炸声消弭于历史中,留下一座安静祥和的县城。当地恢复了那座桥型暗堡,恢复了机枪口、铁丝网,仿若硝烟炮火穿越时间而来,隆隆作响。人们到桥洞下合影留念时,大都不自觉地挺胸,举起左手。

“以此木代替烈士遗骨”

粉红色花岗岩砌成的纪念碑高达19米,象征着董存瑞19载青春年华。碑中心汉白玉上,有朱德元帅1957年亲手题写的“舍身为国,永垂不朽”。这是对董存瑞一生极为精当的概括。

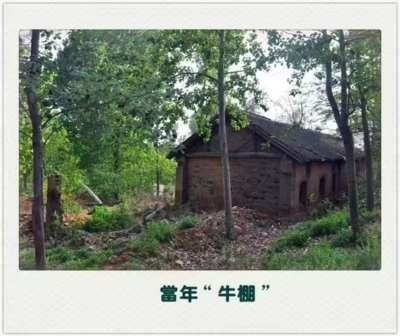

“董存瑞烈士之墓”碑上,有一大颗红色五角星。圆形的中式墓下,却没有烈士遗骸——那次战争之惨烈,远非今人可想象。四尺长的棺木中,只安放着一块红布包裹的楠木牌位,上面用朱砂写着“以此木代替烈士遗骨”。

70年间,董存瑞成为举国上下,无可替代的英雄。1950年9月,他被追认为全国战斗英雄。

纪念碑东西两侧是题词碑廊,落款大都来自人们熟悉的领导人及知名人士。在时间漫长的刻度中,他们对董存瑞表达了代表性极强的感受。

曾威将军的题词,来自他对战士的爱。解放隆化时,他是董存瑞所在的三十二师副师长,新中国成立后曾任天津警备区政委。他写下一句颇有深意的话:“一个人的勇敢来自他的觉悟。”

以文采著称的人民日报老社长邓拓,则留下一首词,题为《董存瑞》。“战火炼英雄,家世贫穷,幼年立志便从戎。阶级斗争增智勇,屡建奇功。隆化炮声隆,决胜隆中,挺身爆炸压敌锋,手托巨雷惊天地,烈士高风”。

杨尚昆主席将生平最后一次题词献给了董存瑞。那是1998年,他写下“纪念董存瑞烈士英勇牺牲五十周年”。

洪学智将军早在1955年,便曾被授上将军衔。 1988年3月,他题写了“为国捐躯,英明长存”献给董存瑞。那年9月,他被授上将军衔,就此成为中国人民解放军历史上,唯一一位两授上将军衔的人。

贺晋年将军的一生十分传奇,他指挥了林海雪原大剿匪,消灭座山雕,活捉谢文东。到解放隆化时,担任过东北野战军第十一纵队司令员。1978年5月25日,他为自己的兵写下“纪念全国战斗英雄董存瑞牺牲卅周年”。

艺术家韩美林给董存瑞的题词颇费了一番思量,以漂亮的象形字,写下“光明磊落”四字,概括这位英雄的精神。

……

这份长长的名单,仅知名者足有数百之众,大多没能展出。在每个时间节点,都有人前来纪念董存瑞,这是一股从未止歇的力量。正如从他牺牲后便延续至今的董存瑞班,依然保留其床位,每天早上点名时,连长呼点的第一个名字永远是“董存瑞”。

每当此时,全体人员便会肃然正立,全班战士齐声喊:“到!”

“和平年代同样需要英雄情怀”

存瑞小学传来朗朗读书声。在英雄的故乡,还有存瑞幼儿园和存瑞中学。最早命名的是中学,董存瑞在隆化中学牺牲后,这所中学便改称为存瑞中学,并成为河北省知名学校。

王莉莉还记得,从上小学时起,每年清明节都会来董存瑞烈士陵园参加祭扫活动。有时,还会在5月25日——董存瑞牺牲纪念日参加纪念活动。事实上,每隔十年,人们都会隆重纪念这一天,这一传统从未中断。

“董存瑞早已进入全隆化人的集体记忆,影响着一代又一代人的成长。”王莉莉向记者回忆,在隆化,这是必修课。小学三年级时,她还代表全县少先队员向董存瑞纪念碑献过花。

如今,作为董存瑞烈士陵园办公室主任,她在这里已工作整整16年。其中有8年,她都在做讲解员,向来自全国各地的人们讲解烈士生平。这些年,她目睹着陵园越来越大,全国各地前来祭拜英雄的越来越多。每年,这里要接待的参观人数都在35万人次以上。今年五一期间,3天内接待了两万人次。

参加过解放战争、抗美援朝的老军人,农村党支部,青少年……不同的人群,来这里寻找着相似的记忆和感动。

在隆化人心中,董存瑞并不是孤独英雄。他是一个英雄群体的象征。陵园西侧有个角亭,是革命烈士纪念亭,为纪念在解放隆化战斗中牺牲的五千余名烈士而修建。考虑到整个隆化占地5497平方公里,相当于在这场战斗中,解放一平方公里就有一名战士牺牲。

正是他们,换来了今日隆化、承德、河北乃至举国之安宁。

董存瑞纪念馆中,悬挂着习近平总书记一段话:“中华民族是崇尚英雄、成就英雄、英雄辈出的民族,和平年代同样需要英雄情怀。对一切为党、为国家、为人民作出奉献和牺牲的英雄模范人物,我们都要发扬他们的精神,从他们身上汲取奋发的力量,共同为推进中国特色社会主义伟大事业、实现中华民族伟大复兴的中国梦而顽强奋斗、艰苦奋斗、不懈奋斗!”

每个时代都需要英雄。那个手举炸药包的青年,在他孜孜以求的新中国,变成了一座光芒四射的灯塔,指引着人们前行。