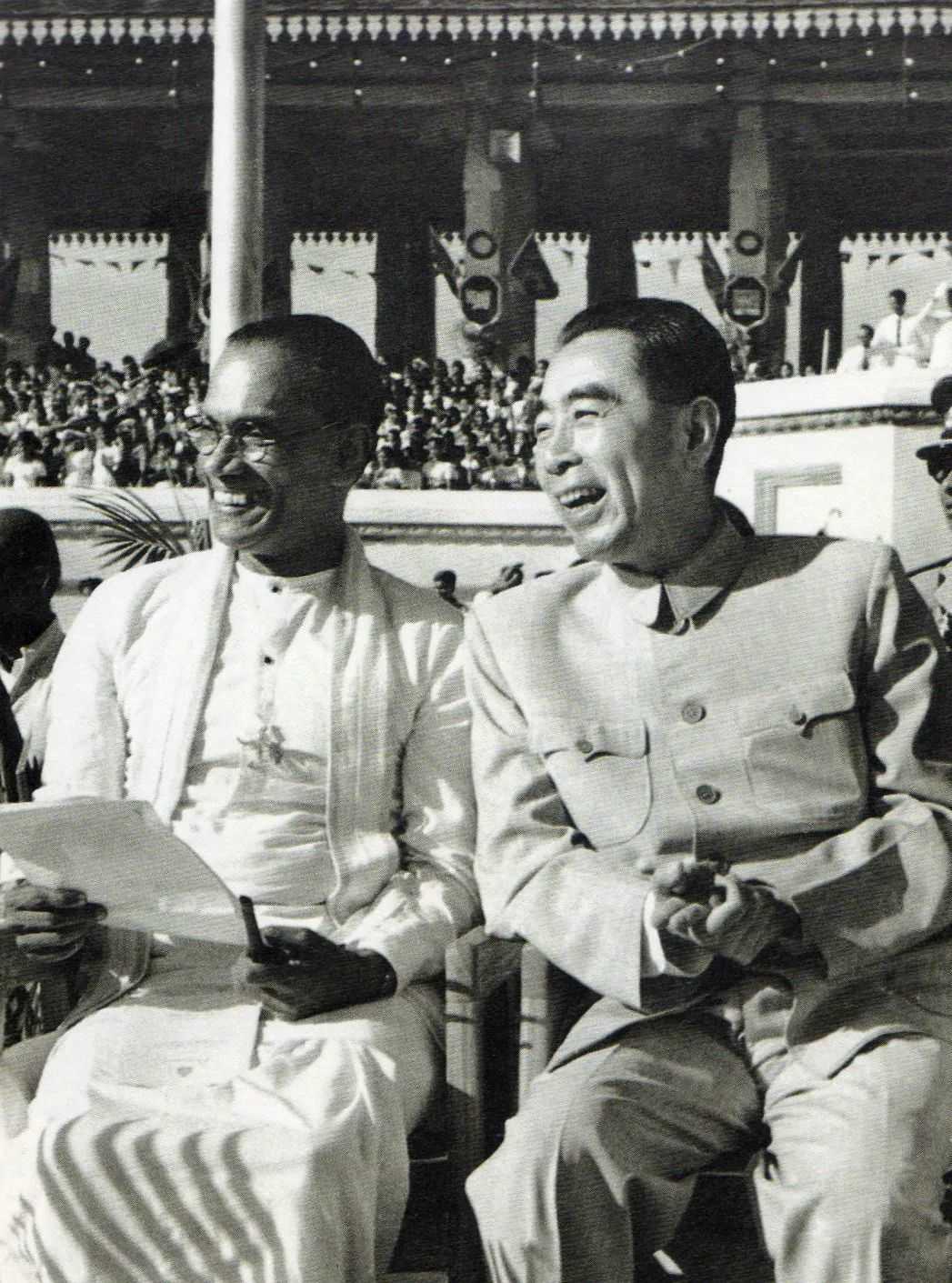

“另起炉灶”,周恩来与新中国的外交干部制度

新中国成立以后,本着“另起炉灶”的方针,从无到有创建和培育了一支新型外交队伍。作为开国总理兼第一任外交部长、新中国外交事业的开拓者和奠基人,周恩来十分重视这支队伍的建设,并在实践中就外交队伍的选拔、管理及培养,提出了一系列重要的方针和具体措施,逐步形成了系统、规范的具有中国特色的外交干部制度,对新中国外交队伍的建设和外交干部制度的形成与发展作出了巨大贡献。

一、在外交队伍的创建方面,开辟了具有新中国特点的路子

新中国一成立,就埋葬了过去的屈辱外交,开创了独立自主的社会主义新型外交。在外交部的组建和外交队伍的创建方面,周恩来贯彻执行“另起炉灶”的方针,及时而妥善地解决了创建新型外交队伍的方向和原则问题。

创建外交队伍,首先要解决的是方向问题。只有方向和原则明确,才能建立一支真正为国家利益服务、立场坚定、纪律严明、富有战斗力的队伍。早在新中国外交队伍创建之初,周恩来就明确指出,中国共产党领导的中华人民共和国外交与旧中国外交截然不同。因此,新中国决不能依靠国民党旧外交部的一套人马办外交,必须“另起炉灶”,按照无产阶级的思想原则创建一支全新的具有独立自主风格的人民的外交队伍。周恩来把这支外交队伍形象地比喻成一支“文装的解放军”,即不穿军装的解放军。

“另起炉灶”创建新中国的外交队伍,说明由中国共产党领导的新中国需要有一支完全不同于旧中国和资产阶级国家的新型外交队伍,来从事完全不同于旧中国和资产阶级国家的新型外交。这是对新中国外交队伍最基本也是最具实质性的要求,从而为新中国外交队伍的创建确定了原则和方向。

正是在上述总原则、方向指导下,新中国开始了外交队伍的创建和外交干部的选拔过程。建国初期外交部的人事守则明文规定:德才是选择干部的基本标准。所谓“德”就是指对人民事业的无限忠诚。这是选拔外交干部的政治标准。具体说来,就是要求政治上可靠、历史清楚、作风正派;要能够遵守外交纪律和严守国家机密,立场坚定并愿意长期在外交岗位上服务。所谓“才”就是指完成人民委托的外交事业的能力,即在外交范围内能担任一定工作或外交工作上有一技之长,称职而有所创造。这是选拔外交干部的业务标准。

刚刚诞生的新中国外交干部主要来自三个方面:一是从部队中调来一批将军和师团级干部,如姬鹏飞、黄镇、耿飚、袁仲贤等。他们长期从事军事斗争和政治斗争,政治成熟,立场坚定,主要是被派往国外的驻外使馆担任大使等领导职务,因而被称为“将军大使”。作为新中国第一批“特命全权大使”,他们的军人身份体现了新中国外交的特殊品格,展示了新中国外交的崭新风范。二是建国前就从事外事工作及在各大城市长期从事地下工作、统战工作的干部,如李克农、章汉夫、王炳南、乔冠华、龚澎、宦乡等。他们富有外事经验和较高文化水平包括外语水平,主要是在部内,协助周恩来外长处理日常外交事务。三是从大学里挑选了一批优秀毕业生。他们政治素质较好,懂外语,并有一定的专业知识。作为外交队伍的后备力量,被分配到部内和驻外使领馆,有计划地加以培养。此外,还根据“调动一切积极因素,人尽其才,才尽其用”的原则,聘请和留用了一批对外交素有研究的专家和从国民党使馆转变来的外交官,如梅汝璈、周鲠生、何思敬、凌其翰等,担任外交部的顾问。

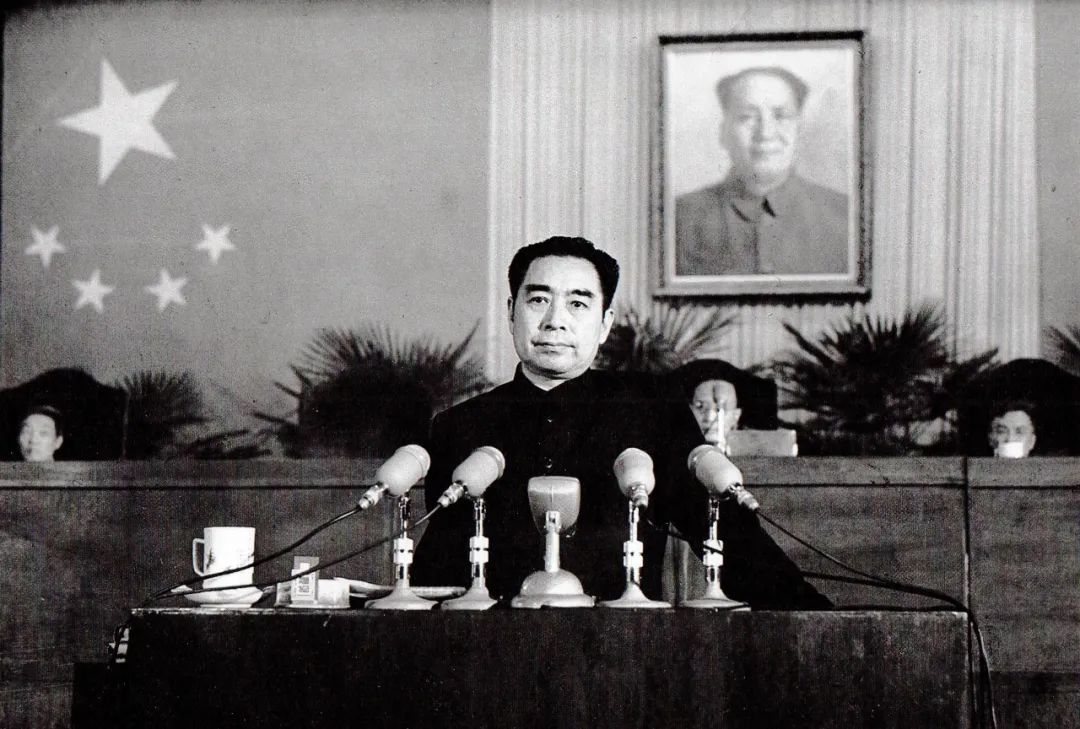

二、在外交干部的选拔方面,创造性地提出了“十六字方针”

随着外交队伍的创建和选拔外交干部工作的深入,周恩来对选拔外交干部的标准做出更为明确、具体的规定。他在1951年8月向中央人民政府所作的外交工作报告中,明确提出了选拔外交干部的四条标准,即“站稳立场,掌握政策,熟悉业务,严守纪律”。这四条标准和要求后来被称为“十六字方针”,长期以来一直是外交干部队伍建设的主要指导思想,成为全体外交人员身体力行的基本准则和座右铭。这一方针的贯彻实施,为外交队伍的发展壮大和优良作风的形成发挥了重大作用。

站稳立场。外交人员对外代表国家,其一言一行都影响着国家的声誉和形象,其一举一动都关系到国家和人民的利益,因此,站稳立场是对外交人员最重要的政治素质要求。

具体来说,必须做到以下几方面:一是忠于祖国,坚决维护国家的主权和合法权益,坚决维护中华民族的尊严。周恩来曾多次强调:“加强我们的自信,发扬革命的爱国主义,对我们外事工作者是非常重要的。”(《我们的周总理》,中央文献出版社1990年版,第356页)二是坚定无产阶级立场,坚持四项基本原则,反对资产阶级自由化。周恩来明确指出:“我们的外交工作要绝对地接受无产阶级思想的领导,不能允许资产阶级和小资产阶级思想的侵蚀,当然更不能允许这些思想占据领导地位。我们的立场必须十分坚定,思想必须十分明确。”(《周恩来外交文选》,中央文献出版社1990年版,第54页。)如果立场不稳,“就有可能倒向外国人的怀里”。(转引自方钜成、姜桂侬:《周恩来传略》,人民出版社、外文出版社1986年版,第118页。)三是坚持爱国主义和无产阶级国际主义相结合的原则,做到凡事应从中国人民和世界人民的根本利益出发。周恩来曾告诫中国援外人员说,要记住,如果中国只顾自己,那就是民族利己主义;如果中国以恩人自居,那就是大国沙文主义。中国是一个大国,必须经常保持警惕,绝不可盛气凌人。

掌握政策。外交工作的政治性、政策性很强,这就要求每个外交人员必须熟悉掌握国家的外交总政策以及每个具体的政策,严格按政策办事,切不可粗心大意,有半点马虎。早在新中国外交部成立大会上,周恩来就语重心长地对外交人员说:“外交工作比其他工作是困难的。做群众工作犯了错误,群众还可以原谅,外交工作则不同,被人家抓住弱点,便要被打回来。军队在平时要演习打靶、假想作战,外交工作也一样,要假想一些问题。不要冒昧,不要轻敌,不要趾高气扬,不要无纪律乱出马,否则就要打败仗。”(《周恩来外交文选》,中央文献出版社1990年版,第5页。)一席话道出了外交工作的艰巨性和严肃性。周恩来还利用各种时机对外交干部进行政策教育,循循善诱,反复强调掌握对外方针政策和国内政策的重要性,指出这是外交人员的重要职责。

熟悉业务。外交是一门涉及业务知识领域十分广泛的综合性的科学和艺术。外交人员要同来自各个国家、各个阶层、各方面人士打交道,要应付各种难以预料的突发事件,要碰到“五花八门”的问题,因此要求外交人员具有广博的知识和扎实的专业素质。具体来说,就是不但要掌握政治、经济、文化、军事、哲学、法律和中外历史等各类基本知识,成为一个“上知天文,下知地理,通古博今”的通才,还要掌握专门的外交业务和国际知识,成为精通外交业务的专才。此外,还要有扎实的语言文化功底。

为此,周恩来向外交干部提出要做到“五勤”“四多”“一化”。“五勤”,即眼勤、耳勤、嘴勤、手勤、腿勤;“四多”,即遇事多思考,多分析研究,多看书,多实践;“一化”指“外语化”。周恩来多次强调,所有从事外交工作的人员都要学一门外语,以便研究各国情况。根据他的要求,外交部把干部的外语学习列为部内和各驻外使馆的重要任务之一,并把学习成绩列入干部考核内容。

对翻译干部,周恩来也明确提出要努力掌握胜任本职工作的三项基本功。首先是政治思想方面的基本功;其次是语言方面的基本功;第三是文化知识方面的基本功。为引导翻译钻研业务,掌握必要的广博的知识,周恩来经常利用会见外宾的间隙,提问翻译们有关古今中外的地理历史、文化科学等方面的知识以及国际知识。曾任外交部副部长的宫达非这样回忆道:“周总理当年对外交干部的关心、培养、教育,可说是无微不至。他不会放弃可能用来对你进行了解、督促与教育的任何一个机会。当年在外交部工作的干部们,凡是与周总理有过工作接触的,都会受到他对你的当面考问,这种实例是不胜枚举的。”(田曾佩、王泰平主编:《老外交官回忆周恩来》,世界知识出版社1998年版,第269页。)从一名翻译成长为外交部副部长的吉佩定深情地回忆说:“周总理对新中国外交队伍的成长有着很深的影响。他教育了我们几代外交官。总理对翻译、对外交人员要求非常严格,一丝不苟。(转引自宗道一:《吉佩定:春来香江紫荆开》,《大地》2001年第8期。)

严守纪律。“加强纪律性,革命无不胜”,外交工作更是如此,外交路线和方针政策的执行必须靠纪律来保证。建部伊始,周恩来就多次强调指出,外交人员是文装的解放军,要有军人的纪律。“外交工作授权有限”,外交大权绝对属于中央。对于违反外事纪律的干部,要严肃处理,绝不姑息。

周恩来提出的选拔培养外交干部的“十六字方针”,深刻反映了中国外交队伍建设的内在规律和本质要求,历经几十年仍显示其强大生命力。正是按照“十六字方针”,新中国选拔和培养了一大批德才兼备的合格的外交干部。而作为第一任外交部长的周恩来更是他们当中的楷模。

三、在外交干部的管理方面,总结制定出“三三制”原则和一系列制度

由外交工作的特殊性所决定,外交干部在工作中有两个突出特点:一是流动性大,工作岗位时在国内时在国外;二是挑战性强。为适应工作岗位的变换,胜任新的工作,时刻面临不断学习的问题。这些特点给外交干部的管理、培养等带来了一系列问题和矛盾。为解决这些问题和矛盾,周恩来总结实践经验,创造性地提出了外交干部总体布局的“三三制”原则,即1/3在国内,1/3在国外,1/3储备培训,三者合理流动。

“三三制”原则的实施对外交队伍建设起到了积极的促进作用:一方面使国内外干部轮换制度化,使每个外交干部既熟悉国内工作,了解国内情况,又有在国外工作的实践经验;更重要的是使干部储备培训制度化,把干部的储备与培训有机结合起来,从而为外交事业的发展准备了高素质的外交人才。

在提出了外交干部总体布局的“三三制”原则之后,周恩来又建立健全了外交干部的具体管理制度。早在1951年第一次外交使节会议上,他就提出了建章立制问题,强调“应当规定一套制度,大家必须遵守”。根据这一指示,外交部建立健全了一整套的管理制度。据不完全统计,仅在1950年至1955年间,就制定了有关人事工作、干部管理方面的规定、办法和注意事项40多种,其中包括外交工作人员守则,干部审查、录用、考核、任免、奖惩和学习制度等。这些规章制度,科学地体现了外交干部管理方面的合理思想和指导精神,因而具有普遍真理性和长久生命力。

四、在外交干部的培养方面,逐步健全了多层次、多渠道、多形式的培训体制

随着新中国国际地位的日益提高,与我建交国家的日益增多,对外交干部的需求不断扩大。为此,周恩来高瞻远瞩,指示外交部及时制定培养外交干部的长远规划和措施。其指导原则是:根据工作需要确定培养目标,在普遍提高全体干部政治、业务素质的同时,有针对性地重点培养新人,尤其重视对年轻干部和女干部的培养,大胆提拔德才兼备的干部,造就一批高级翻译、专家、笔杆子。(裴坚章主编:《研究周恩来——外交思想与实践》,世界知识出版社1989年版,第307--308页。)

根据上述指导原则,1955年,外交部制定了《培养外交干部十二年规划》。翌年,又根据外交工作迅速发展的需要,把年限缩短,修订为《培养外交干部七年(1956-1962)规划》。

在翻译干部的培养方面,由于同新中国建交国家的迅速增加,对翻译人员的数量和质量都提出了更高的要求。为此,1958年,外交部制定了以通用语种为主,以提高质量、增加数量、补齐语种为中心任务的《十年规划》,计划10年内培养35个语种,452名高级翻译。周恩来做出如下指示:请外交部做一个10年翻译干部的培养计划,第一批先培养俄、英、法、德、日、西班牙、阿拉伯、印地、印尼9种语言的翻译干部,每种文字10至20人,培养成第一流的翻译。培养地点可考虑以外语学院为中心,国家出经费聘请所需的专家和教授。这一指示对翻译干部队伍的建设和发展起到了积极的促进作用,具有深远的影响。仅隔一年,外交部又制定了培养56个语种1067名初级翻译的三年规划。1964年又为外事口制定了一个除军事系统以外培养翻译干部的五年应急计划。

上述规划的制定与实施,不仅充实和扩大了外交队伍,同时也建立健全了外交干部的培训制度,开辟了日益广泛的培训方式和渠道。

一是建立外交干部、翻译干部的培养基地。1950年中国人民大学建校时就设立了外交系,立即着手为外交战线培养和输送人才。此后,随着新中国国际地位的迅速提高和在国际事务中发挥日益重要的作用,对外交人才的需求进一步扩大。周恩来从大规模培养外交人才的长远考虑,提出了建立外交学院的倡议。经中共中央和毛泽东批准,1955年9月,在中国人民大学外交系的基础上,正式成立了外交学院,成为外交部直属的一所专门培养外交干部的主要基地,被誉为“外交官的摇篮”。

周恩来强调:“翻译是外事干部的重要来源。”为此,建国初期,曾把北京外国语学校和北京大学东语系指定为外语翻译人才的培养和进修基地。后北京外国语学校和北京俄语学院合并成立了北京外国语学院(即今天的北京外国语大学),经高教部同意,每年优先向外交部输送外语人才。1962年,该院被确定为外交部外语人才的培养基地,长期以来为外交事业培养、输送了一大批高水平的外语翻译和外事干部。

二是选送培养。根据外交人员知识补缺与更新的需要,从有发展前途的年轻在职干部中,招收有较高政治、业务素质又有实际工作经验的研究生,攻读外交专业,有计划地培养一批写作和调研人才。

三是选派外交干部出国进修和深造。从1953年起,外交部在高教部的协助下,每年选拔一批在职外交干部去国外学习、进修和深造,提高专业和外语水平。

四是举办出国外交人员短期培训班。把准备出国的外交人员组织起来,进行外交方针政策和基本业务的短期培训。学习和研讨国内外形势、中国对外方针政策和各项涉外政策,总结和交流驻外使领馆的外交实践经验以及其他有关调研、办案、礼宾等工作经验,以提高业务水平,更好更快地适应驻外工作的需要。

五是成立外交部机关业余学校。举办各种业余学习班和在职外交人员专业课程普及班。个人根据自己的实际情况和工作需要,缺什么补什么,以提高自己的业务素质、专业和外语水平。

总之,对外交人员的培训采取了多层次、多渠道、多形式的培训方式,长期与短期相结合,脱产与在职相结合,派出去与请进来相结合,大大提高了外交队伍的素质和水平。

(作者系中央党史和文献研究院研究员)