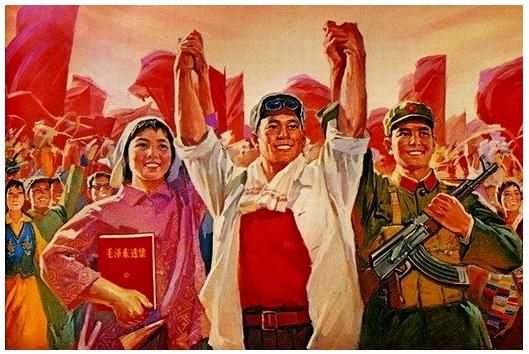

毛时代人民群众身上的这几个特点,今天再不可能重现了!

今天看了几篇《红旗》杂志1958年刊登的几篇文章,总体的感觉是非常感动,感动于那个时代的人们办法怎么那么多、感动于他们那么敢想、敢说、敢做,他们几乎全是具有冲天意志的英雄好汉。

他们当中的的很多人,简直就是“万能人”,不管男社员还是女社员,都既要学会农业全套技术,又要学会几项工业技术,他们下田是农民,进厂是工人,他们中间的领导者,既是干部,也是劳力,他们就像毛主席所说的那样,正在原来那个空白点上,“写最新最美的文字,画最新最美的画图。”

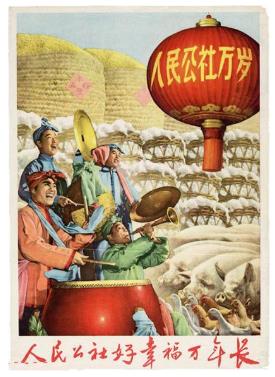

就拿湖北省鄂城县杜山乡旭光第一农业生产合作社来说吧,他们一个社,居然兴办了颗粒肥料厂、农具制造修配厂、农产品联合加工厂和沼气发电站……这在今天基本不可能!

而旭光合作社在仅仅一个多月的时间里,就生产了四万多斤颗粒肥料,制成和修理了各种农具、工具四百二十一件,社里肥料缺乏的困难解决了,棉地底肥全部用上了自制的颗粒肥料。

这些小工厂既促进了农业生产的发展,也增加了合作社的收入,减少了开支。原来计划买新式犁,每部需要十八元,小工厂自制的只要八元;棉花条播器原来准备购买,每部需要三十四元,他们社里的小工厂自制的滚筒条播器,每部只要两元;颗粒肥料市价每百斤五元六角,小工厂生产的只要一元二角。在短短一个月的时间内,社内就节省了四千多元。办起这些小工厂也推动了农村的技术革命,几个社员居然只用了一个晚上的功夫,花了十二块钱,就制成了一艘机帆船。

更厉害的是,这个社办了这些小工厂,没有向国家要一文钱、一个人、一架机器,而是仅仅依靠群众,用穷办法和土办法办起来的。

他们的钱是从哪里来的呢?技术又是从哪里来的呢?

办这些小工厂需要三万五千多元,一九五七年社里提成的生产资金和公共积累虽然有四万五千多元,但这只能作为一九五八年农副业生产费用的开支。社管理委员会专门召开会议研究,决定从农业生产费用中暂抽出二千元作工厂费用,等到收割油菜籽以后再归还,但仅仅靠这笔钱仍然不够用。

社主任胡昌壁同志记起了县委书记彭英同志的话:一切困难都能够依靠群众得到解决。于是社委会决定依靠群众合作投资来解决资金问题,并且订出了一个“合理作价,按价收买,分期付还,按月行息”的集资章程。

社员对办工厂、实现工业化,怀着无限热烈的期望,大家知道了社里的计划以后,非常高兴。他们唱着:“柳树发芽年年青,我们社里一片春,一月要办三个厂,十步要当一步行。”“农业社办工具厂,自己用来自己干。颗粒肥料真正好,不浪费来不流散。沼气发电成本低,联合加工真稀奇。机器夹米不用碾,机器轧花银浪翻;机器里出白细面,自动磨来自动搬。石碾要进博物馆,放着不动供观赏!”

群众办工厂的劲头十足,听说缺乏资金和原料,大家都积极主动向社里投资,有人把留了三年准备结婚时做桌子的木料都拿了出来,也有人把准备盖房子的一百元交出来向合作社投资。就这样,全社群众投资了五千多斤木料,二千多元现金。资金、原料缺少的困难初步解决了!

把资金筹集起来以后,有些人想起了城市那些大工厂的场面。有的社员说:“要办,就要有个样子,把房子盖起来再说。”也有人想把厂房设备等所有问题都解决以后再动手开工生产。社委会发觉了这种求大求全的思想,认为是一个值得注意的倾向,便召开全体社员大会,社主任在会上对大家说:“我们的工厂就要开办了,钱只有这么多,又要盖房子,又要买机器,大家看该如何办?”

社员们都议论开了,有的说:“房子总得盖一个才象样呀!”有的说:“那怎么行?孩子没下地,先就起名字,工厂还没办,先就盖房子。将来谁知道得花多少钱?”几个老农在一旁商量一阵以后,站起来说:“我们老头子有个意见,不知青年人同意不?”“说吧,老爹!”“生产搞得好,玩得才痛快,我看暂时把俱乐部腾出来办工厂,实现生产规划以后,再盖一个大俱乐部,又看电影又看戏。”

就象事先酝酿好了似的,社员们一听,齐声拥护,一致同意这个意见。社委会接受了这个意见。但为了照顾社员休息时阅读书报,以及节日的娱乐,把俱乐部搬进了一间小屋子里,原来的俱乐部就成了工厂的厂房。在因陋就简的思想指导下,找了一间破茅屋,四围糊上泥巴,能挡得住风雨,颗粒肥料制造厂的厂房也算建成了。

设备和工具大部分也由社员东拼西凑解决了。联合加工厂没有石磨,社员梁海清就从几里路外的老家,把石磨搬来作价交给社里,陈裕畅也把心爱的石磨向社里投资。社员们还拿出了许多厂里需要的斧头、锯等小工具,由社里统一作价。

有些设备能借的就借,能代替的就代替。肥料厂要建洋灰晒台花钱太多,就用芦席代替。锡焊工具没有锡盘,就用瓦盆代替。另外,还采取了自做自用,现制现用的原则,做成了拌肥板、漏斗、工具台等物件。只是自己实在无法解决的设备,象铁丝、皮带、帆布等,才花钱购买了一些。动力问题,也利用社里过去用得很少的五部柴油机解决了。为了节约柴油,降低成本,社里又办了一个沼气发电站,准备逐步用沼气作动力。这样设备问题就圆满解决了。而技术力量从哪里来的问题,在社员们的努力下也都得到了解决。

这些事实都节选自《红旗》杂志1958年七月刊登的一篇通讯,文章署名是中共鄂城县委会。在这篇文章之后,还有一篇文章是专门介绍前面说的这个合作社是如何领导和管理自己的这些小工厂的,其中也有很多很多具体的细节供我们了解大跃进时期的历史事实。限于文章篇幅,本篇文章不再继续作介绍,如有兴趣继续了解,可扫码进入我们的“红旗杂志连载群”,给您私发文章——《旭光一社是怎样领导和管理小小工厂的》。

进入本群,我们的每一篇红旗连载都会及时发到群里,确保您不错过每一篇连载!

(长按识别二维码入群)

重磅推荐

《红旗》杂志原版

全套544期( 1958——1988)

往期精彩书单,了解更多好书请点击下方文章(戳蓝字即可)

书单3:跟毛主席学智慧系列书籍

书单4:马列经典作品20册,想深入学习理论问题的同志看这里!

感谢您的阅读,欢迎关注本公众号,每天分享最新的图书信息,有关毛主席的、马列相关的、以及各种政治历史哲学等优质好书!也欢迎您分享本篇文章到朋友圈,让更多同志有机会看好书!