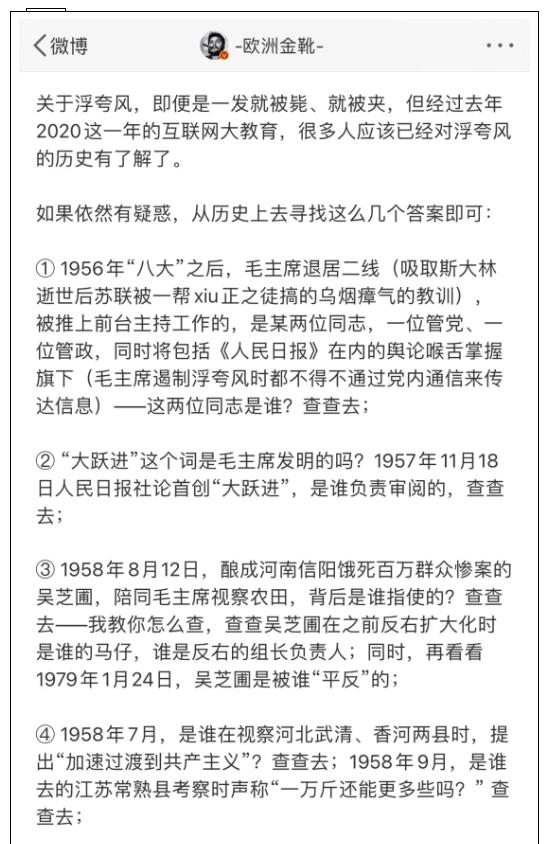

欧洲金靴:关于所谓“毛主席在1958年北戴河会议上定下钢产量翻番高指标”

下面这张图,唠唠。

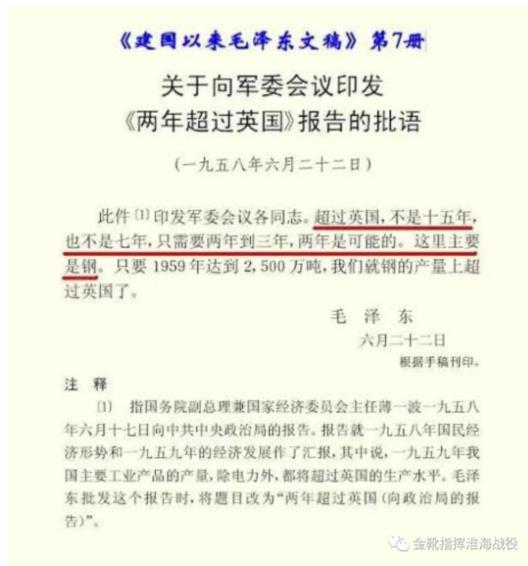

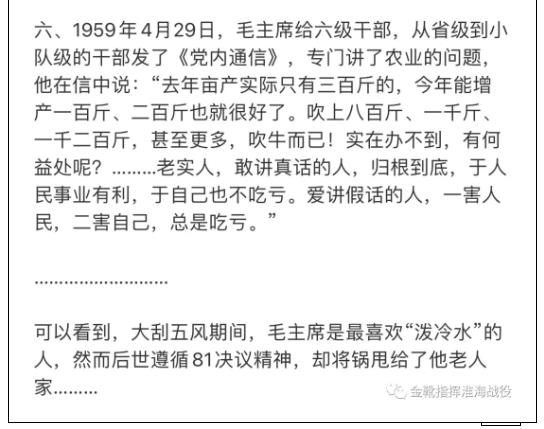

关于炼钢领域的“1958年钢产量翻番”,这确实是毛主席在1958年北戴河会议上(1958年8月17日-30日,中央在北戴河召开会议,讨论1958年下半年和1959年全国工农商的工作)提出的。

先下结论:在这个会上,确实是毛主席提出“能不能在1958年钢产量翻番达到1070万吨”的指标,这也是整个大跃进期间毛主席提出的唯一一个“高指标”。

但是提出的前因与过程,总是被后世刻意忽略。

忽略的目的,当然是为了向老人家泼污。

1

先说“前因”,其实就是两个背景。

第一个背景:苏联。

1957年11月毛主席带着彭总、叶帅等人从莫斯科参加完社会主义大会回国后,很受刺激,特别是对于苏联的尖端武器和工业化进展相当向往。

加之赫鲁晓夫此前在核武问题上装X(不给中国提供原子弹图纸和技术援助,直到毛主席以不去参加1957年莫斯科大会相要挟,才换来《中苏国防新技术协定》的签订),毛主席和彭总叶帅等军队人士,确实对中国工业加快再加快充满着期望。

讲白了就是确实心急。

第二个背景:“反反冒进”

1957年9月召开的中共八届三中全会上,毛主席对周恩来、陈云同志在少奇同志等人支持下提出的在1956年经济建设中开展“反冒进”的正确决策提出批评。

从1958年1月的南宁会议起,毛主席在中央召开的一系列重要会议上,对1956年的“反冒进”批判日渐升温,认为“反冒进”泄了六亿人的气,和资产阶级右派只是五十步与百步之差,明确以后不能再提“反冒进”的口号,只能反右倾保守。

少奇同志和周恩来两个人在1956年搞的这个“反冒进”,实际上真的如字面意思的“反对激进”吗?

根本目的还是一个字:“斗”。

少奇同志的目的是想让官僚机构进一步膨胀、让专业化阶层与官僚阶层进一步巩固、让现代化中的城市与落后的农村之间的差距(即城乡二元体制)进一步日益扩大。

同时,让社会变革进一步推迟。

这也是其“包办代替主义”思想的体现。

少奇同志最大的问题就是在党内一直很难得到普遍支持,因为他几乎没有任何可以压过其他头头的战功,在军队里没有支持者。

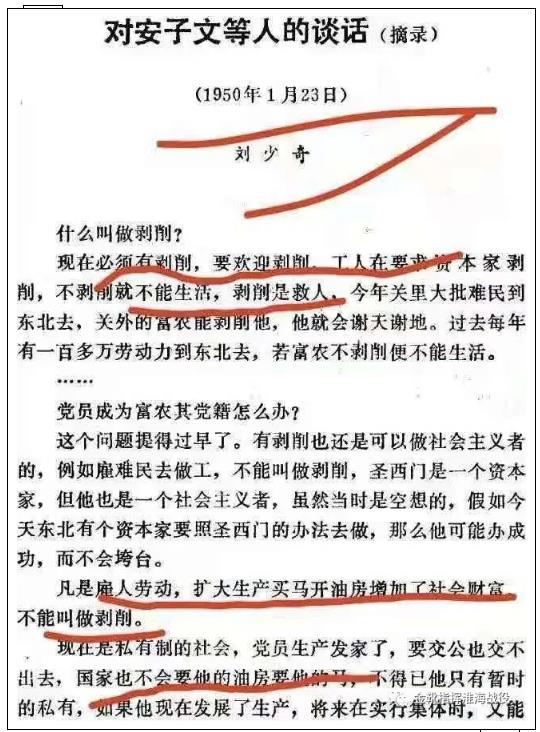

这很致命,且他也一直不擅长农村工作,土改中就有的“左”倾错误很难说与他完全无关吧?建国前后主张“富农剥削有理”的也是他,之后都被延续到大跃进运动。

在第一代中,毛朱周不说,连小平同志在军中都有不小威望,陈云同志又无意往上走,那么在七大上成为实际二号人物(毛主席赴重庆谈判期间,他代理中共中央主席职务)的少奇同志,建国后便很麻烦。

想想,高岗为啥自始至终不服他?

因此,少奇同志在建国后,将自己的老部下们纷纷授以高位,同时主动向老精英们(旧国民党公务员、知识分子、资本家)示好(如“剥削有功”论,如新民主主义的主张),这些都是与毛主席思路相逆的。

少奇同志就这样努力促成地下党系统+政工系统+传统上层精英的合流,这也激化了他与军队工农干部的矛盾。

社会力量处于强势的军队干部在建国以后竟然被边缘化, 社会力量处于弱势的政工地下党干部却掌握大权,这也是建国后三十年时间里政局不稳的最重要原因之一。

要看到,一五时期我们优先发展重工业,这在一定程度上牺牲了农民的利益,毛主席由此点明可能发生的农业危机和贫富分化。

因此主席主张:虽然还要像过去一样优先发展重工业,但必须增加对轻工业和农业发展的投资;除利用和发展先进大城市工业外,还必须发展沿海与偏远地区工业;除大 规模城市工业化外,还必须转向农村的中小工业;除中央部门的指导外,还必须要扩大地方政府因地制宜发展经济的自主权。

这就引发了少奇同志的不满,所谓“反冒进”就这样登上台面,毛主席当然要反对。

1958年夏天北戴河会议的两个月前,6月17日,副总理兼国家经济委员会主任的一波同志,就1958年国民经济形势和1959年发展向中央做了报告。

一波同志指出:“1959年我国主要工业产品的产量,除电力外,都将超越英国!”

四天后,冶金部党组关于钢产量的报告也送到中央,其中明晃晃地写着:“华东区提出,明年华东区钢产量将达到800万吨……从各大区协作会议的情况看,明年全国钢产量可以达到3000万吨。”

于是第二天,6月22日,毛主席将报告抄送给了刘邓黄三人,并有了开篇那张图。

这就是8月份北戴河会议时,毛主席“信心”的来源。

2

再说“过程”。

8月17日北戴河会议的第一天晚上,毛主席还是对1070万吨有点打怵,或者说最主要是缺乏认知——毕竟论种田,他是农民出身,下面吹嘘的什么“亩产万斤”根本骗不了他;但是论炼钢,主席并不在行。

于是他又召集冶金工业部部长王鹤寿、副部长刘彬和办公厅主任袁宝华,以及各钢铁大省大市的负责人,加开了一个小会。在这个小会上,他挨个一对一地询问。

结果,包括安徽马鞍山市委书记赵敏、上海市副市长马天水、武汉市委书记、太原市委书记、重庆市委书记、唐山市委书记……他们全部回答:“可以!”

最后问到刘彬、袁宝华和王鹤寿。

刘彬也是回答:“可以,我们都做了计算了!”

而袁宝华和王鹤寿则“心里打鼓”,但是这两人也都没有去直接否定,而是做出承诺,“可以动员全国的力量实现这个目标。”

但即便如此、即便在小会上所有人都“打包票”,毛主席还是谨慎。

最后,他去问了一波同志和陈云同志。

一波同志对“钢产量翻番、达到1070万吨”的回答是:“主席,我建议把1070登报!这样大家看到会义无反顾、努力奋斗。”

至于向来对经济数字十分敏感的陈云同志,也在私下同袁宝华、王鹤寿经过仔细计算后,对毛主席回答:“嗯,看起来是有希望的。”

就这样,毛主席才终于下定了决心,定下了“1070万吨即1958年钢产量翻番”的高指标,交代胡乔木第二天见报。

3

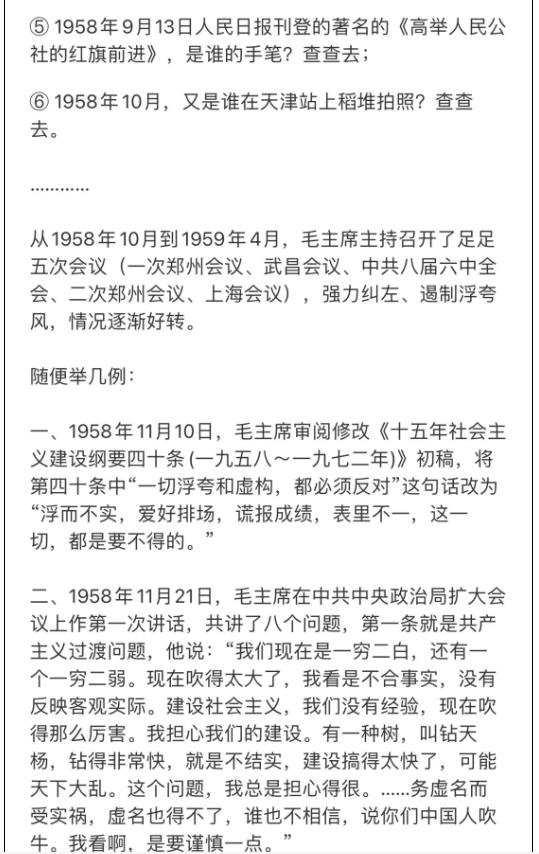

然而,当经过一段时间发现基层问题一大堆后,毛主席发现自己错了。

可是毛主席在发现错误后一点没有回避,直接在1959年夏天的庐山会议上做自我检讨、把错误揽到自己身上。

不过他的党内通讯却被少奇同志压了下来,因为检讨里直接点明了基层在搞“浮夸”,这就涉及到了农业领域的放卫星——而作为早就主持一线工作的“接班人”,少奇同志自然无法容忍……

此后,在1962年的七千人大会上,毛主席再次做了自我批评,毫不回避地大谈钢产量高指标的问题。

然而,后世之人却也“借坡下驴”得把“1070万吨”的错误,干脆就扣到了毛主席的脑袋上。

对此,1993年时,袁宝华坐忍不住、替毛主席鸣冤:“1958年北戴河的座谈会,是我们在那里糊弄了毛主席!农村搞‘人有多大胆,地有多大产’,工业也是一样,鞍钢党委书记就写了一首诗在《鞍山日报》上:‘人有多大胆,钢有多大产,坐八百,看一千!’……现在鞍钢生产八百万吨不成问题,但是三十年前确实太浪漫主义了!”

前副总理古牧也有回忆:“1959年7月21日上午,周总理召开全体会议,他说,‘毛主席对大家的谈话,有时是启发性的,有时是征求意见性的,大家听到后不加思考就以为件件都是主席决定,这样一来,毛主席就不好随便给大家谈话了。这日子还怎么过?大家见了面只好今天天气哈哈哈,或者考虑成熟了、一开口就是命令?那党内还有什么民主呢?这实际上是封锁毛主席嘛!’……接着,周总理又指出:‘去年的1070万吨钢指标,本来毛主席是提出来问问的,结果大家都没有经过调查研究,全党就行动起来,这是一个严肃教训!’”

这就是所谓“毛主席在1958年北戴河会议上定下钢产量翻番高指标”的真相。

●资料见《袁宝华文集》与《缅怀毛泽东》(上)330页-331页。