过尽千帆皆不是,重新审视陈永贵和大寨村

在中国的历史舞台上,陈永贵和大寨村为全中国演出了一场波澜壮阔激动人心的奋斗大剧。

这个剧目的演出,或许有人认为是一件怪事,但生活在六、七十年代的人们,却没有人会觉得它有什么稀奇。

它是一个历史奇迹,但又不全是奇迹!

如今,时代变化早已经改天换地,发生了巨大的变化。社会生产力的水平,也远非昨日可比。

可是,我们却隐隐感觉到,“小岗”道路,“一村一品”、“大众创新”、“万众创业”等等对于广大中国老百姓来说,并不能有效解决当前的主要困境,人们精神依旧在痛苦、在焦虑、以至于年轻人背负二三十年贷款,不敢出事不敢辞职者,比比皆是;七八十岁的老爷爷老奶奶,打工赚钱,迫于生计者,也绝非个别。

陈永贵本是一个普普通通的农民。和中国世世代代的农民一样,他背负青天,脚踏黄土,肩挑扁担箩筐,手握镢头锄把,耕耘着一块块梯田,扶摸着一株株庄稼。太行山上的大石窑洞,黄土高原上的沟沟梁梁,七扭八拐的羊肠小道,是他多年打交道的场所。

当历史走进了二十世纪的后半叶,这位普普通通的农民,成了中华大地上的一颗明星。他所在的几十户人家的小村--大寨,成为中国农业战线上的一面红旗。

他们的经验在八亿农民中开花结果,他们的事迹在大江南北广为传播。他的名字不仅震撼着华夏大地,而且冲出了国界,飞越五洲四海……

他走进了县委大楼,走进了省府大院,走进了人民大会堂,走进了中南海,走出了国界。在相当长的一段时间里,他成为中国政治舞台的中心人物之一。

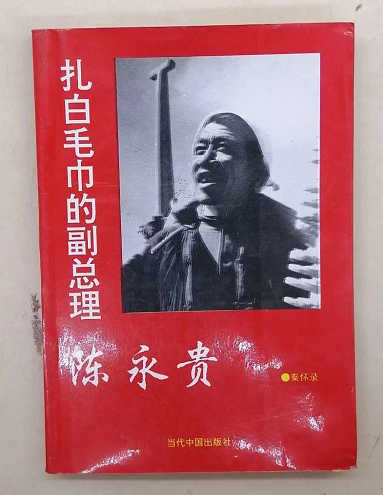

《扎白毛巾的副总理 陈永贵》随着陈永贵的政治沉浮,社会上对他褒贬不一,但是对于熟悉陈永贵的大寨人和各个阶层的人来说,总是不能客观反映陈永贵的本来面貌,甚至有些歪曲。本书则在力求客观的反映出陈永贵的本来面貌。

他的晚年,这个头扎白毛巾,手握锄头的庄稼汉,走上了中共中央政治局委员、国务院副总理的位置。

“学习大寨呀赶大寨,大寨红花遍地开……”作为中央人民广播电台农村节目的开播曲,它的激昂旋律曾经飞越千山万水,回荡在祖国四面八方。

它滋润过多少人的歌喉,牵动过多少人的心灵影响过多少人的行动,也掌握过多少人的命运!它激励着人们改造过穷山恶水,也鼓舞着人们心怀天下敢想敢干。

这是一支六、七十年代的农业战歌。新中国农业的成就与失误也似乎伴随这支战歌。人们从开始唱这支歌起,一个农业学大寨的群众运动从六十年代中期便在中华大地上轰轰烈烈地展开了。

在那十几年的难忘岁月中,全国先后有700多万取经者,风尘仆仆,千里迢迢,从祖国的四面八方奔赴昔阳县,越过松溪河,涌向虎头山。他们怀着对伟大领袖毛主席的一片忠心,举着红宝书,把那“学、赶”的口号喊得惊天动地、响彻云霄。

围绕着这场声势浩大的群众运动,中央和地方曾经连续20多次在大寨、昔阳召开各种类型的会议。会议之多、级别之高、涉及部门行业之广,对于一个小小的村寨和小小的县城来说,实属史无前例!

岂止国内!从六十年代开始,这个小小的村寨便名扬四海了,而他的名字也几乎传遍了五洲!

打开十几年前的档案,曾经有134个国家和地区,2288批国际友人,25478个不同肤色、不同国籍和不同信仰的外宾亲临虎头山,最高峰时一天内就接待了50个国家的客人。

大寨的这种巨大而神奇的影响,也曾使20多个国家的元首、政府首脑和国家领导人发生了兴趣,他们亲自登上虎头山,要看看这个小小的村寨为什么有如此魔力。

已故莫桑比克总统萨莫拉曾先后两次亲临大寨,以寻求振兴本国农业之路。

阿尔巴尼亚政治局委员、部长会议第一副主席斯皮罗·科列加、墨西哥总统埃切维里亚、马里国家元首穆萨特拉·奥雷上校、柬埔寨首相宾努亲王、新加坡总理李光耀、联合国秘书长瓦尔德海姆、柬埔寨共产党总书记波尔布特以及美国友好人士斯诺等人,都曾经来大寨参观访问。由于陈永贵业绩惊人,引起一些国际组织的高度重视,他获得了意大利颁发的国际农业家奖的殊荣。

虽然大寨和陈永贵的时代过去了,但中国的三农问题、经济问题、民生问题、以至于一切社会问题并没有因为对大寨模式的抛弃而得到什么本质的解决。

三农问题越演越烈,农业问题看似部分解决,农民却被抛弃了,这一滑稽、可恶、寒心的社会现实,融合着其他一系列的社会矛盾,成为社会动荡的巨大不确定因素,也促使我们进行着痛苦的反思!

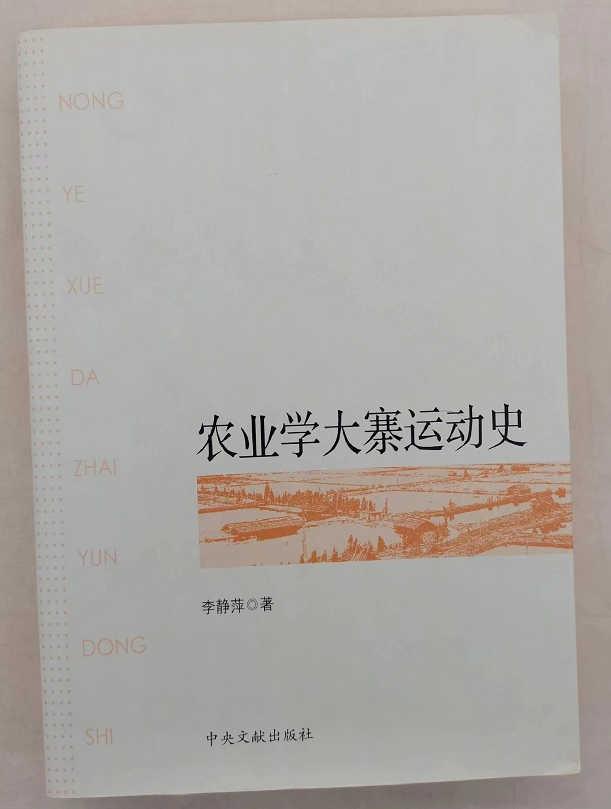

《农业学大寨史》系统讲述了农业学大寨运动“旗起旗落”的全过程,提供了珍贵而较为全面的史料。我们的批判和反思,就是要在这样系统的材料上进行。

面对时代给予我们的难题,唯有上下求索,同时也重新的审视着历史上曾经对于毛主席的批判与否定。历史上那场轰轰烈烈的农业学大寨的历史,到底是如何的?毛主席为什么提出“农业学大寨”?

作为农民的陈永贵,又是什么原因使他登上了中共中央政治局委员、国务院副总理的位置,曾经在一个时期主宰着中国农业的命运呢?时至今日,为什么还有不少人为他寻根溯源呢?

我们完全可以带着批判求真的眼光,带着对眼下困境的反思和反正,重新审视那位扎白毛巾的副总理陈永贵的所作所为,重新审视农业学大寨运动的渊源本末。

历史的反思和现实的对比,会告诉你一个闪光的答案。

如两本都需要,请点击下方合售链接,合售有优惠哦!

重读老旧书∣好书都在这!

长按并识别二维码,更多精彩好书,

添加新客服(17791526186)就能看到!