新华社:从遵义会议看历史昭示

在中国共产党百年历程中,生死关头的抉择总是超越时空,给人启迪。

从建党到建立新中国,中国共产党走了28年,时间轴中点落在1935年。这年召开的遵义会议,在党的历史上是一个生死攸关的转折点。

“这次会议确立了毛泽东同志在红军和党中央的领导地位,开始确立了以毛泽东同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位,开始形成以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体,这是我们党和革命事业转危为安、不断打开新局面最重要的保证。”习近平总书记的话语响彻耳畔。

2021年11月8日至11日,党的十九届六中全会在北京召开。这是在重要历史关头召开的一次具有重大历史意义的会议。全会最重要的成果,是审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。

全会强调,党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位,确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位,反映了全党全军全国各族人民共同心愿,对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。

翻开遵义会议这本历史教科书,追寻历史对未来的昭示,我们更加深刻领会到:确立坚强的领导核心、确立科学的理论指导,是关系党和国家前途命运、党和人民事业兴衰成败的根本性问题。

一

2021年2月,在贵州考察的习近平总书记,对党史学习教育提出明确要求——

“要结合即将开展的党史学习教育,从长征精神和遵义会议精神中深刻感悟共产党人的初心和使命,落实新时代党的建设总要求,实事求是、坚持真理,科学应变、主动求变,咬定目标、勇往直前,走好新时代的长征路。”

2015年6月,习近平总书记考察贵州,第一站就到了遵义。

他在参观遵义会议会址和遵义会议陈列馆时强调,我们要运用好遵义会议历史经验,让遵义会议精神永放光芒。

这是怎样的经验?又蕴藏着什么精神?

步入遵义会议会议室,历史的烽烟扑面而来——

1935年新年伊始,刚刚进入贵州的红军正处在千钧一发的生死关头。

“强渡湘江血如注,三军今日奔何处?”1934年底,为突破蒋介石的第四道封锁线,红军血染湘江,由8.6万余人锐减到3万余人。

1935年1月15日到17日,遵义城内旧军阀公馆里,一场决定命运的会议秘密举行。

“气氛紧张激烈,发言的声音很高,每天总是开到半夜才休会。”《红军长征史》这样记录。

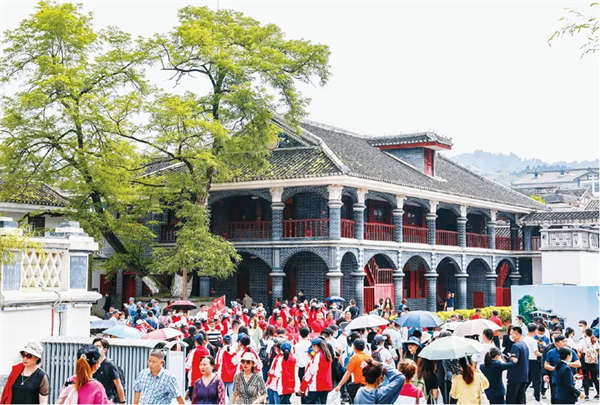

确立坚强的领导核心、确立科学的理论指导,是关系党和国家前途命运、党和人民事业兴衰成败的根本性问题。图为在党史学习教育深入开展之际,参观者在遵义会议会址前参观。新华社记者 欧东衢/摄

屋外寒冬腊月,屋内的火盆虽难以驱散寒意,但毛泽东洞若观火的发言却让与会者心头滚烫。

负着伤、发着烧的王稼祥,躺在一张藤椅上参会,听完发言后直起身子,为毛泽东鼓掌。会议上许多同志坚决提议请毛泽东出来指挥。

会议总结失败教训,通过增选毛泽东为中央政治局常委、取消长征前成立的军事指挥三人团等决议。

“群龙得首自腾翔,路线精通走一行。”朱德以诗的语言回顾了这次具有深远历史转折意义的会议。

长征前,毛泽东虽被撤销军事指挥权,但他始终对中国革命前途保持强烈的责任感使命感。长征路上,他不断找张闻天、王稼祥等人谈话,争取党和红军领导层的大多数,挣脱教条主义枷锁。

1934年12月12日,湖南通道会议,研究行军路线是“西进”还是“北上”。

6天后,进入贵州的红军召开了黎平会议,这次长征以来的首次中共中央政治局会议,肯定了毛泽东的主张。

1934年最后一天,瓮安猴场镇,“跨年”的猴场会议,赞同强渡乌江,攻占遵义。

以这些会议为前奏,毛泽东的卓越才能进一步得到实践检验。

此后几个月,行进中的长征和行进中的会议不断巩固遵义会议成果。

一系列会议构成了伟大转折的历史链条,找到了一条通向胜利的正确路线。

有了坚强领导核心、有了正确路线指引,红军四渡赤水、巧渡金沙江、强渡大渡河、飞夺泸定桥……

就如遵义会议决议指出的:全党同志像一个人一样团结在中央的周围,为党中央的总路线奋斗到底,胜利必然是我们的。

“我们党的领导集体,是从遵义会议开始逐步形成的。”邓小平深刻指出:“任何一个领导集体都要有一个核心,没有核心的领导是靠不住的。”

党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》这样深刻总结:“一九三五年一月,中央政治局在长征途中举行遵义会议,事实上确立了毛泽东同志在党中央和红军的领导地位,开始确立以毛泽东同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位,开始形成以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体,开启了党独立自主解决中国革命实际问题新阶段,在最危急关头挽救了党、挽救了红军、挽救了中国革命,并且在这以后使党能够战胜张国焘的分裂主义,胜利完成长征,打开中国革命新局面。这在党的历史上是一个生死攸关的转折点。”

一个国家、一个政党,领导核心至关重要。

一百年波澜壮阔的党史深刻昭示:什么时候我们党有了坚强领导核心,党和国家事业就会兴旺发达;如果没有领导核心,前进的道路上就会遭受挫折。

在生死考验的历史关头,在风云际会的关键时刻,有众望所归的领导核心,才能一呼百应、力挽狂澜,把全党全军全国各族人民紧紧地团结起来,汇聚起磅礴的力量,在攻坚克难中夺取新的伟大胜利。

党的十八大以来,中华民族伟大复兴进入关键时期,世界处于百年未有之大变局,党和国家的前进路上,必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争……

惟其前行艰险,方显核心领航——

高瞻远瞩、挂帅出征,全面深化改革向纵深推进;

沉着应对、力挽狂澜,取得抗疫的重大战略成果;

刮骨疗毒、抓铁有痕,以空前力度正风肃纪反腐;

纵横捭阖、运筹帷幄,中国理念彰显着大国风范;

……

党的十八届六中全会正式提出“以习近平同志为核心的党中央”;

党的十九大把习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位写入党章。

这是时代呼唤、历史选择,反映了全党全军全国各族人民的共同心愿。

“党中央的政策好不好,要看乡亲们是笑还是哭。”习近平总书记2015年6月来遵义花茂村考察时所说的这句话,刻在了乡亲们的心上。

花茂村,原名“荒茅田”,过去深度贫困,最多时全村3000多人外出打工讨生活。如今很多村民回乡,办农家乐,吃旅游饭,人均年收入超2万元,半数家庭买了小轿车。

党的十八大以来,习近平总书记放眼摆脱千年贫困、全面建成小康社会的目标,亲自挂帅、亲自部署、亲自督战,打响了气壮山河的脱贫攻坚战。

过去9年间,全国像花茂村这样的贫困村,习近平总书记先后实地考察调研指导了20多个。他顶风雪、冒酷寒、踏泥泞,翻山越岭、跋山涉水,走遍全国14个集中连片特困地区。

经过世界上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战,中国近一亿农村贫困人口实现脱贫,提前十年实现联合国二〇三〇年可持续发展议程减贫目标,在中华大地上全面建成了小康社会。

以习近平同志为核心的党中央,以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当,统筹国内国际两个大局,贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想,坚持稳中求进工作总基调,出台一系列重大方针政策,推出一系列重大举措,推进一系列重大工作,战胜一系列重大风险挑战,解决了许多长期想解决而没有解决的难题,办成了许多过去想办而没有办成的大事,推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。

“老百姓有了主心骨,就有了希望。”遵义会议纪念馆第一任馆长孔宪权的孙女孔霞这样感悟:爷爷是从井冈山走出来的“红小鬼”,但从第五次反“围剿”开始,仗越打越窝囊,直到遵义会议确立毛主席的军事领导地位,才开始打痛快仗;今天,有了习近平总书记的坚强领导,才有了新时代的伟大飞跃。

党的十八大以来,我们党之所以能够在大风大浪中坚如磐石,党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革,根本在于有以习近平同志为核心的党中央掌舵领航,有习近平新时代中国特色社会主义思想指引航向。

遵义会议,蕴含着中国共产党不断从胜利走向胜利的密码——

中国共产党是一个高度重视总结历史经验、也善于总结历史经验的马克思主义政党。每到重要历史时刻和重大历史关头,党都要回顾历史、总结经验,从历史中汲取继续前进的智慧和力量。

踏上新征程,回溯百年史,全党全国人民更加深刻认识到“坚强的领导核心和科学的理论指导”对党和人民事业具有的决定性意义,这就要求我们进一步深刻认识“两个确立”的重大意义,进一步增强“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

全党有定盘星,全国人民有主心骨,中华“复兴号”巨轮有掌舵者,面对惊涛骇浪我们就能够做到“任凭风浪起、稳坐钓鱼船”。

二

道路问题关系党的事业兴衰成败,道路就是党的生命。

“党的百年奋斗开辟了实现中华民族伟大复兴的正确道路。”党的十九届六中全会公报指出。

这是一条把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,坚持解放思想、实事求是的道路。

中国共产党人真正懂得独立自主是从遵义会议开始的。独立自主,才能脚踏实地。

当年引兵井冈山,开始“农村包围城市、武装夺取政权”战略转变的毛泽东,对实事求是、独立自主有最深切的感悟。遵义会议3年后的1938年,毛泽东在党的扩大的六届六中全会上明确提出“马克思主义中国化”这一重大命题。

“遵义会议的鲜明特点是坚持真理、修正错误,确立党中央的正确领导,创造性地制定和实施符合中国革命特点的战略策略。这在今天仍然具有十分重要的意义。”2021年,习近平总书记在贵州考察调研时的讲话,饱含历史的昭示。

在党的百年奋斗历史上,马克思主义中国化的每一次飞跃,都彪炳史册、光耀千秋,指引党和国家事业不断从胜利走向胜利——

毛泽东思想是马克思列宁主义在中国的创造性运用和发展,是被实践证明了的关于中国革命和建设的正确的理论原则和经验总结,是马克思主义中国化的第一次历史性飞跃。

改革开放和社会主义现代化建设新时期,党从新的实践和时代特征出发坚持和发展马克思主义,科学回答了建设中国特色社会主义的发展道路、发展阶段、根本任务、发展动力、发展战略、政治保证、祖国统一、外交和国际战略、领导力量和依靠力量等一系列基本问题,形成中国特色社会主义理论体系,实现了马克思主义中国化新的飞跃。

党的十八大以来,以习近平同志为主要代表的中国共产党人,坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,坚持毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,深刻总结并充分运用党成立以来的历史经验,从新的实际出发,创立了习近平新时代中国特色社会主义思想。

2021年6月28日晚,庆祝中国共产党成立100周年文艺演出《伟大征程》在国家体育场盛大举行。这是歌曲《领航》的演出现场。新华社记者 邢广利/摄

党的十九届六中全会指出,习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义,是中华文化和中国精神的时代精华,实现了马克思主义中国化新的飞跃。

拥有科学理论的政党,才拥有真理的力量;科学理论指导的事业,才拥有光明的前途。

党的十九届六中全会这样表述:党的百年奋斗展示了马克思主义的强大生命力,马克思主义的科学性和真理性在中国得到充分检验,马克思主义的人民性和实践性在中国得到充分贯彻,马克思主义的开放性和时代性在中国得到充分彰显。

习近平总书记深刻指出:“数千年来,中华民族走着一条不同于其他国家和民族的文明发展道路。我们开辟了中国特色社会主义道路不是偶然的,是我国历史传承和文化传统决定的。”

这是一条充分调动各方面积极性、主动性、创造性,发挥社会主义集中力量办大事、彰显“中国之治”制度优势的道路。

上下同心、众志成城,制度优势是形成共克时艰磅礴力量的根本保障。

无论是气壮山河的脱贫攻坚,还是艰苦卓绝的抗疫斗争,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,中国特色社会主义制度优势充分彰显,以强大执行力完成各种艰巨任务,创造出一个又一个彪炳史册的伟大奇迹,中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步。

“中国特色社会主义是实现中华民族伟大复兴的唯一正确道路。这条道路符合中国实际、反映中国人民意愿、适应时代发展要求,不仅走得对、走得通,而且也一定能够走得稳、走得好。”习近平总书记的精辟论述总结过去,更启迪未来。

三

贵州省瓮安县江界河畔,一座名为忆红的木质八角亭,把记者的思绪带回1935年新年后的第一仗。那场漂亮的战斗过后没几天,红军拿下遵义城。

寒冬腊月里,红军战士衣着单薄,却不拿百姓柴火、不占群众屋堂。这样一支纪律严明、从不扰民的人民子弟兵,老百姓怎么对待他们?

砍竹子、拆门板、扎竹筏、搭浮桥……波涛汹涌、硝烟弥漫中,人民群众与红军生死相依,硬是在乌江上抢出了一条“生命通道”。

“强渡乌江后,红军由攻转守,而装备精良的国民党反动派却没能有一兵一卒跨过乌江,这说明什么?”瓮安猴场会议纪念馆讲解员给出答案:“民心所向!”

遵义城外,一座始建于清咸丰年间的五孔石拱桥,见证了胜利进城的红军队伍,群众敲响锣鼓欢迎红军。后来,人们习惯把这座原名“丰乐”的桥称为迎红桥。

从忆红亭到迎红桥,历史以朴实而不普通的方式昭示亘古不变的道理:得民心者得天下。

新时代的领路人习近平总书记这样语重心长地说:江山就是人民、人民就是江山,打江山、守江山,守的是人民的心。

立党为公、执政为民,方能长“安”。

开创新局,全党必须永远保持同人民群众的血肉联系,践行以人民为中心的发展思想,不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益。

黔东北的石阡县,有一座困牛山。

1934年10月,为掩护主力转移,红五十二团以身作饵,将围追堵截之敌引向困牛山。

步步紧逼的敌人中间,夹杂着被抓来充当“人盾”的百姓。100多名红军战士,既不愿向百姓开枪,更誓死不做俘虏,英勇跳崖,舍生取义。

今天,当代共产党人用自己的热血乃至生命,践行人民至上。党的十八大以来,仅脱贫攻坚一线,就有1800多人牺牲,他们中的大多数,是共产党员。

开创新局,需要赓续红色血脉,坚定理想信念,铭记生于忧患、死于安乐,常怀远虑、居安思危。

“红军是工农的军队”、“只有苏维埃才能救中国”……乌江两岸、娄山关旁、赤水河畔,红军长征留下的一些标语,依稀可见。

开创新局,需要凝聚起最广大人民的磅礴伟力,以咬定青山不放松的执着奋力实现既定目标,以行百里者半九十的清醒不懈推进中华民族伟大复兴。

以新发展理念为指引,秉持以人民为中心的发展思想,团结广大人民群众,开启新征程的中国将无往而不胜。

展望中国,目标催人奋进:2035年基本实现社会主义现代化,到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

如同遵义会议之后长征路上依然雄关如铁、艰险不断,踏上实现第二个百年奋斗目标新征程,道路也不会平坦,会有新的“娄山关”、“腊子口”。

但是,就像当年的长征将士相信革命必胜,今天新长征路上的奋斗者对未来也信心满怀——

“勿忘昨天的苦难辉煌,无愧今天的使命担当,不负明天的伟大梦想”,我们有以习近平同志为核心的党中央掌舵领航,有习近平新时代中国特色社会主义思想指引航向,必将在新时代新征程上赢得更加伟大的胜利和荣光!

(执笔:李自良、张旭东、王丽、熊争艳、李惊亚、刘红霞)

(本文内容系原创,转载请注明来源:求是网)

来源:《求是》2021/23

作者:新华社记者

制作:赵雁

编审:张利英

审核:张西立

监制:于波