巴金:从朝鲜战场的洗礼到《英雄儿女》

阅读提示:团圆钟已然敲响,让我们一起伴着钟声,用自己的勤勉和实干,告慰先贤、致敬英雄。

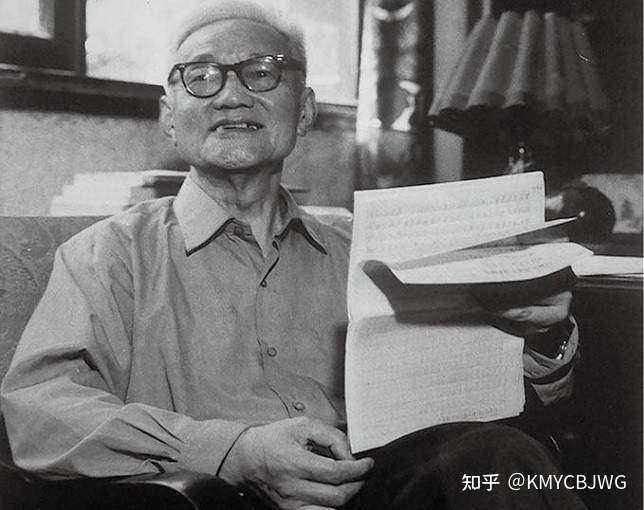

巴金,其实是这位新中国文学泰斗(原名李尧棠)的笔名。早在1928年8月,他在法国写出了第一部小说《灭亡》,第一次使用了这个笔名。这是因为他的同学巴恩波此前不久投水自杀,为纪念之用了“巴”字;而“金”字,是由于他刚刚翻译完俄罗斯无政府主义思想家克鲁泡特金的著作。此后,巴金就像鲁迅一样走上了以文呐喊民众、以文养家糊口的自由作家生涯,直到他遇见了周恩来。

周恩来的影响和鼓励

在周恩来之前,巴金接触的著名左翼人士主要有宋庆龄、茅盾、臧克家等日后的同路人。1904年诞生的巴金比周恩来小六岁,和其相当、都出身于原本富裕的家庭。但那个时代家境优越的年青人,反而往往具有忧国忧民的情结。巴金就是在十九岁那年离开了成都那个封建大家庭,在上海、他考入南洋中学并以此成为他走向新生和认知世界的第一个落脚点。南洋中学由嘉定籍的著名教育家王培孙创立于1896年,是五四运动在上海的一个重要策应点和日后赴法勤工俭学运动的主要中转枢纽。当年策应勤工俭学并投入实际经济保障的负责人,则是巴金的南洋学长朱少屏。朱少屏后任上海通志馆副馆长(馆长就是民盟创始人之一的柳亚子先生)和中国驻马尼拉总领事等要职,是南洋著名的抗日烈士校友。

受学长的影响和帮助,巴金先是在法国留学和创作、在法期间的主要文学作品和译作,则由当时作为全国出版和发行中心的上海陆续发表并形成影响。而上海随之又成为吸引巴金从法国归来后的生活、交际和创作基地,他还参加了鲁迅先生的葬礼。抗战全面爆发后,已是著名作家的巴金,在潘汉年等中共地下党力量的帮助下、历经艰险抵达了重庆即相对安全的后方。1942年,在重庆的巴金结识了周恩来;并得知周公要早他十年就已经在法国勤工俭学了。周恩来的身边集聚和团结了一大批身处国统区的文化精英,而和周恩来接触到1944年末的巴金、基本上认定了中国共产党是民族未来航行舵手的基本观点。巴金,还去机场参与欢迎前来重庆参加停战谈判的毛泽东主席,并和毛声称放弃无政府主义。

抗战胜利之后,巴金回到上海居住、创作;目前其在武康路的故居已经成为旅行者们可以参观的文学圣地。上海解放前夕,目睹没落腐朽的国民党政府的反动统治,巴金坚决地抵御了一切拉拢、无惧人身威胁而拒绝前往台湾。这一回又是周恩来直接命令潘汉年系统——全力保护宋庆龄、巴金等民主人士的绝对安全!

巴金和宋庆龄,几乎就是隔着一条马路(如今的淮海中路)的邻居。那天黎明,他俩都亲眼目睹了细雨蒙蒙中睡在街道上的人民解放军队伍。也就是从那一刻,他俩都坚定了对一个即将新生的人民政权的高度信任。他俩也都受到了周恩来的亲自动员,先后参加了人民政协的奠基礼。巴金积极响应,1949年7月2日,巴金参加了在北平举行的第一次全国文学艺术工作者代表大会,这次会议被周恩来称之为解放区文艺大军和国统区第二条战线文艺大军的大会师。同月23日中华全国文学工作者协会成立,巴金当选为该会全国委员会委员。新中国成立前夕,巴金作为中华全国文学艺术界联合会的代表,出席了中国人民政治协商会议第一次全体会议。10月1日,他应周恩来的邀请在天安门参加了开国大典。

此后,巴金的心情相当愉快。1950年,他出任平明出版社总编辑、上海市文学艺术界联合会副主席和中国作家协会上海分会主席,开始了对苏联文学代表作品的出版和推介工作。这些出版物,也成为国家外交事物活动(周恩来兼任外交部长)中的国家礼物。而抗美援朝战争的爆发,更是激发了巴金炙热的爱国情怀。如1950年11月,巴金受周恩来委派参加了华沙第二次世界保卫和平大会,同年12月24日,他又出席了北京各界声援中朝人民抗美援朝大会。

巴金在抗美援朝前线

新中国建国初期的巴金,已经和同事们一起反复学习了毛泽东主席的《在延安文艺座谈会上的讲话》,这让周恩来总理感到很欣慰。巴金自觉地品味当时苏联文学大师如高尔基的作品,而且更乐意接触工农兵题材和反映新中国的新气象。

朝鲜人民的困难和中国人民志愿军英勇的战绩,更是吸引了巴金的目光。周恩来总理也希望中国作家能够以独到的笔触,反映朝鲜战场的英雄故事以鼓舞全国人民和整个东方的正义事业。1952年初,巴金的挚友、剧作家曹禺受当时中宣部文艺处处长丁玲之托写信给巴金,动员他参加全国文联组织的赴朝创作组。

巴金在家人的支持下,毅然接受了这一庄严的神圣任务。很快,以巴金为组长的全国文联组织赴朝创作人员,踏上了满目疮痍的朝鲜大地。此时的朝鲜战场依然是相当危险的,一线作战的志愿军和朝鲜人民军部队并不愿意艺术家们前往冒险。因为有过惨烈的牺牲:那是1951年春,祖国也派出了一个由艺术家们组成的慰问团深入朝鲜前线。4月23日,就在慰问团曲艺大队完成在前沿阵地的火线演出任务返回驻地途中,却在一个小村子里遇到了四驾美军飞机的持续轰炸。掩护部队虽对空猛烈还击,但著名相声艺术家、曲艺大队副大队长常宝堃同志却壮烈牺牲、年仅29岁。事后,烈士灵柩被护送回到天津家乡并举行了公祭,前来参加祭奠的群众多达三万余人,同时,他被授予“人民艺术家”荣誉称号。

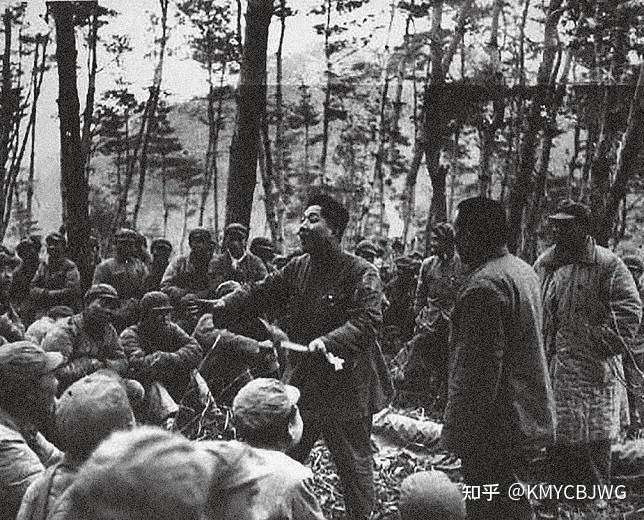

巴金时隔八个多月入朝时,志愿军空军已经夺取了朝鲜境内的制空权。但是心细如发的周恩来总理仍不放心,他亲自推敲了巴金代表团的安保方案,包括有专门的警卫员贴身巴金行动,如遇敌机袭击,必须以身为巴金提供掩护。巴金作为国宝,自然需要严格的保护,但巴金自己还是渴望能够抵达前沿阵地。于是在朝鲜战场上,巴金得以与创作人员一同深入到志愿军中采访战斗生活并深受洗礼。

这样,巴金率领这个由十七人组成的访问团前往朝鲜主要前沿阵地。访问团在朝鲜停留了七个月。其间,巴金曾到过平壤、开城,但更多的时间是在战场上与指战员们一起生活。为了能多看看,多吸收些生活中的养料,文联的战地史料这样记载:他采取了少休息、多跑路的办法,年近五十的他同年轻人一起不辞劳苦地翻山越岭,来回穿插在炮火硝烟之中。他经历过翻车的惊魂,也曾在雨夜中滑落到深沟里。他把目光主要集中在那些平凡而又不平凡的普通战士身上。巴金的真诚、坦率、谦虚,以及满腔的爱国热情,使他很快与指战员们打成了一片。

作家们接触的志愿军战士,大部分都是来自农村的非常单纯的年轻人。他们的爱国心,还有他们对抗美援朝意义的认识和理解,几乎与巴金、魏巍等著名作家没有什么两样。巴金感到他遇到的每一个志愿军战士,都能在他或者她的脸上看到对祖国的爱,而且每个人都准备随时为这种爱——牺牲一切甚至自己的生命。

在前沿阵地,巴金的伙食和指战员们一样艰苦,体验了一口炒面一口雪的坚强意志。而志愿军战士们“一人吃苦、万人幸福”的忘我精神,深深感动了巴金代表团各位作家。战斗间隙,巴金在给组织上的战地回信中这样表示——“每天我都感觉到有一种力量在推动我,有一种感情在激励我,有一种爱在我心中燃烧”。

英雄儿女的横空出世

第一次入朝的七个月时间,巴金发表了十一篇作品,记录下了一个个战地英雄的不朽身影。如有一次他下连队采访时,发现那些战士在学习特级战斗英雄黄继光事迹时候,谈得更多的是他们连队自己的黄继光——谌木春。于是,巴金笔下又多了一个舍生忘死的英雄。根据计划,作家们回国继续创作。巴金的第一次入朝,“带回来不少惊天动地的英雄事迹”。回到上海后,他用三个月时间写出了四篇小说的合集《英雄的故事》,其中三位主人公基本上都是真人真事,只有《黄文元同志》是集中了几个四川籍战士的特点塑造出的一个志愿军战士的典型。

巴金后来在谈到《黄文元同志》的创作时曾说道:“我在小说的最后所写的是邱少云烈士的惊天动地的英雄事迹。他太使人感动了,我想借用他来给我的平凡的文章添一点光彩。”巴金还写出了颇有影响的《我们会见了彭司令员》,文章很快在国内各大报上发表。当听到朝鲜停战协定在板门店签字时,巴金决定再次赴朝体验生活。这次出行,他准备创作中长篇小说的设想逐渐在心中形成。他在信中告诉夫人萧珊:“要写出一部像样的作品,我得吃很多苦,下很多功夫……我还想在上海仔细地读两本苏联战争小说,看别人怎样写战争,好好学习一下。”

第二次赴朝期间,巴金最大的收获是了解到志愿军一个连队的战斗细节,他在该连队生活了近一个月。后来构成“向我开炮”著名英雄形象的战斗,发生在1952年10月,巴金所采访在的连队在开城保卫战中、担任坚守67高地战斗的主攻任务。在指导员、副连长负伤后,副指导员赵先友指挥全连坚守阵地,最后只剩下赵先友和通讯员刘顺武两人了。赵先友用步话机向团长报告:敌人已冲上我军阵地,要求炮兵直接向自己阵地射击,并大声喊:“向我开炮!”阵地被夺回来了,但赵先友和刘顺武却壮烈牺牲了。这一情节在巴金心中是不可磨灭的!

周恩来总理十分关心巴金志愿军题材在创作方面的突破,但他深谙艺术情感爆发的规律。在1956年6月初,周恩来总理为繁荣文艺创作问题在中南海紫光阁设宴招待几位著名作家,当年的文化部负责人钱俊瑞、齐燕铭、周扬等都出席了。餐前周恩来先行座谈但不设题目,似家庭团聚且随意漫谈,会上更是充满了欢乐融洽的气氛。周恩来逐一亲切地询问:“冰心同志,你身体好吗?”“巴金同志,你生活怎样?每月开销多少?”周恩来还知道,巴金婉拒了作协的工资。

之后经过多年的酝酿和沉淀,巴金终于利用创作假期、在杭州的一家招待所里一气呵成地写出了中篇小说《团圆》,并发表在1961年8月号的《上海文学》上。在这部小说中,巴金采用第一人称的写法,用“我”的耳闻目睹,向读者讲述了发生在朝鲜战场上的动人故事。这篇小说发表后,立即引发了各方关注。

三年后,《团圆》被长春电影制片厂拍摄成了经典影片《英雄儿女》。影片的主题曲《英雄赞歌》,随之在部队、厂矿、机关、学校和乡村广泛唱响。一直鼓励巴金的周恩来总理,在给中国作协党组书记刘白羽的电话中更是号召全国的作家们要向巴金学习。周总理强调:“作家一定要到火热的生活中去。巴金已经带了个头,他抗美援朝、深入生活很好嘛!写出了《英雄儿女》那样好的作品!”

来自南洋母校的缅怀

需要说明的是:影片《英雄赞歌》立项之时,新中国正处于极端经济困难时期,正是周恩来总理的鼎力支持,长春电影制片厂才获得了足够资金。1964年,首次以抗美援朝为主题内容的这部影片得以在全国公映,同年10月16日我国第一颗原子弹试爆成功,打破了美国政府的核讹诈,都极大地鼓舞了全国军民的士气。有意思的是影片还被周恩来推荐给了越南人民的领袖胡志明主席,凡是到中国境内休整的越方党政军干部都会观看《英雄赞歌》,也直接鼓舞了其斗志。

一晃,这部经典影片已问世五十六年,巴金先生也离开我们十五年了,今年又恰逢抗美援朝战争爆发七十周年,当年情怀是否还能够激励现在的学子?前些时候我带着疑问来到了巴金先生的母校——上海市南洋中学。需要说明的是:现在南洋中学的学子们,最早也是2003年左右出生,他们的家长基本上都知道巴金,但和他们的孩子一样,很少有机会去诵读巴金先生的代表作。目前,后浪们的阅读习惯已经发生了根本性的变化。我在和熟悉学生工作的南洋中学党委副书记郑蓉老师交流时也感知到:巴金《家》《春》《秋》等以往人们津津乐道的反封建题材文学巨著,精读者基本是学校巴金文学社对其作品特别痴迷的同学了。

郑蓉在交流中也提及:校友巴金先生曾经两度投入火热的朝鲜战场;其作品《团圆》的影响更为深远!她联合南洋中学校史博物馆的讲解员、熟悉巴金作品的宗之涵同学一起进行了从小说到影片的详细考证。开学之前,宗之涵基本上理清了脉络。同时,在馆臧丰富的校史博物馆背后,还坐落着一座气势恢弘、音质淳厚的青铜挂钟!但这座青铜精制的南洋校钟一直没有名字,我提议就叫团圆钟。

这些脉络理清之后,也就成了南洋中学新学期开学第一课的主线索。于是在开学典礼上,王圣春校长和新生代表、来自高一(8)班的龚禹齐同学,共同敲响新学期的“团圆”钟声!同时,由三位来自高中不同年级的同学共同完成了舞台上的《团圆钟、巴金赞、南洋情》故事讲述。这样,这座气质悠扬的团圆钟,就成了南洋学子新学期的精神符号。之后,南洋师生观看了影片《英雄儿女》。

新学期的开学典礼上,其它形式的缅怀内容也十分丰富。在应届毕业生代表和新生代表相继发言之后,南洋中学党委书记、校长王圣春发表了热情洋溢的讲话。她庄严地指出——“今年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战七十周年,今天我们也在这里一起缅怀杰出校友巴金先生,并以史为师、以史为鉴、以史明志”。

因此,她要求全体学子——“回看新中国峥嵘岁月,在追忆历史,致敬英雄的同时,更不要忘记努力学习和发扬中国人民志愿军的伟大爱国主义精神和革命英雄主义精神,牢记一颗自己入校的初心,坚守一份矢志奋斗的毅力,在学校红色基因的熏陶中,在南洋人奋斗精神的感召下,成就非凡青春。……南洋人不仅要关注自我成长,更要心怀家国天下,用所知所学推动民族和社会的发展。团圆钟已然敲响,让我们一起伴着钟声,用自己的勤勉和实干,告慰先贤、致敬英雄!”(撰稿 作者王泠一为上海社会科学院上海国际经济交流中心研究员)

链接:《英雄儿女》简介

电影《英雄儿女》改编自巴金小说《团圆》。《团圆》出版后,引起了茅盾、夏衍等人的关注,时任文化部副部长的夏衍读过后,就责成长春电影制片厂将其改编成电影,1964年这部军事题材的战争电影正式出品。

在改拍电影前,要把这部不到三万字的小说改编成电影并不是一件容易的事,导演武兆堤想到了时任解放军总政治部副主任傅钟将军的秘书——毛烽,他在朝鲜战场上生活了五六年,有一定的见闻和经验,于是二人一起把《团圆》改编成剧本。武兆堤任这部电影的导演,刘世龙、刘尚娴、田方等人为主演。

影片主要讲述了抗美援朝时期,志愿军战士王成阵亡后,他的妹妹王芳在政委王文清的帮助下坚持战斗,最终和养父王复标、亲生父亲王文清在朝鲜战场上团圆的故事,在炮火连天的战争环境氛围中,借助父子、父女、老战友之间的生死离别、劫后重逢来结构故事的主要内容,突出表达爱国进取、舍生取义、爱岗敬业的思想感情,树立了王成、王英等具有不同内涵的英雄形象。

值得一提的是,电影主题曲《英雄赞歌》的影响力可以说是妇孺皆知。作曲家刘炽与《中国人民解放军军歌》的词作者公木一起创作了这首歌曲。“烽烟滚滚唱英雄,四面青山侧耳听”“为什么战旗美如画,英雄的鲜血染红了她” “英雄猛跳出战壕,一道电光裂长空”。歌曲既注重场景的渲染,也突出对细节的表达,还进一步揭示了英雄伟大壮举的意义,赞颂了英雄人物伟大的意志品质。即使传唱的人无法目睹当时炮火连天的战场,也能在歌曲中感受志愿军战士们强烈的爱国志向,以及坚强不屈的斗争意志。

《英雄儿女》告诉人们,为了祖国和人民舍生取义的志愿军战士王成必然是英雄,在自己的岗位上克己奉公的普通劳动者王英也是英雄。这些英雄儿女,是中国人民的好儿女,中华民族是一个英雄的集体。从这个意义上来说,《英雄儿女》的影像蕴含的思想性,拥有跨越时代的不朽力量。(整理 安景璐)