毛主席:我在延安就讲过,美国肯定会和我们建交,还是自己跑过来

1972年2月21日,美国总统尼克松与国务卿基辛格及一众美国政府官员访华。来访人员级别之高,在美国外交史上都是极其罕见的。

尼克松的此次访华,成为自朝鲜战争以来两国断交20年的“破冰之旅”,是尼克松“处心积虑”谋划的结果,也是其执政生涯中的得意之作。

朝鲜战争结束后,中美两国再无往来,中国把美国看成这个世界上最大的敌人,美国也视共产党中国为“异类”,长期对中国实施“C形包围”——

从1951年到1955年,美国先后同日本、韩国、澳大利亚、中国台湾地区、菲律宾、印尼、泰国、印度、阿富汗等国家和地区,签订所谓的安防条约,构建起主要针对中国的亚太军事体系,形成一个“新月形包围圈”。

但是毛主席并不吃这一套。自新中国成立以后,对内实行自力更生的“内圣”政策,对外多与小国弱国交朋友,让美国人针对中国的一系列打压,犹如铁拳打到棉花上,有劲无处使。

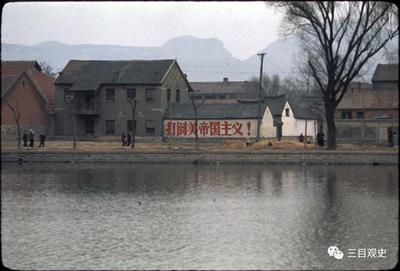

上世纪济南的一处宣传标语

共产党中国的“倔强”与毫发无损,让美国人在对华问题上陷入激烈的争论和痛苦之中,认为“从20年代美国柯立芝总统时代起……几乎每一任美国总统都不得不考虑到毛的影子”。

这尤以美国第37任总统尼克松为甚。

尼克松于1969年1月20日当选为美国第37任总统,可是高兴劲儿还没过,烦恼就来了。他发现自己完全和第34任总统艾森豪威尔一样:内忧外烦。

艾森豪威尔在1953年上任伊始,就被朝鲜战争绑住手脚,搞得天怒人怨;尼克松则被深陷侵越战争泥淖中的美军折腾得里外不是人,甚至比当年的艾森豪威尔还要难。

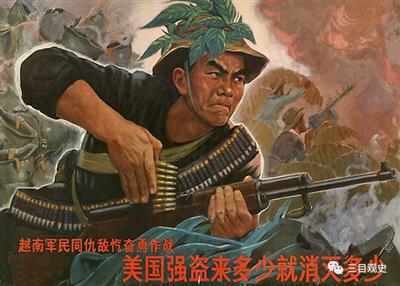

美国侵越、侵朝,都威胁到中国国家安全,两国人民的的正义之战,自然得到了中国人民和毛主席的大力支持。招惹到中国,让尼克松陷入到恐慌之中。

尼克松终于明白,美国再强,也不可能完全支配全世界,没有七亿人口的中国的帮助,美国根本不可能建立稳定持久的国际秩序。加上苏联的咄咄逼人,让尼克松不得不谋求变革。如何变?只有同中国和毛泽东改善关系,才是出路。

1969年7月下旬,美国政府破天荒地宣布放宽对中国人员往来限制,允许美国的议员、记者、科学家、学者、医生和红十字会代表等六类公民到中国旅行。

不久,尼克松又请巴基斯坦总统和罗马尼亚总统向毛主席传话:美国不参加孤立中国的行动,希望能与中国对话。

12月3日,美国驻波兰大使在参加南斯拉夫时装展览会时,在众目睽睽之下,一路狂奔追上中国使馆官员,当众“表白”说:尼克松总统本人打算与中国领导人进行“重大的具体的会谈”。

面对美国人主动伸来的橄榄枝,毛主席对周总理说:“要给敌人以出路。”

12月12日,周总理在接见巴基斯坦驻华大使时说:请贵国总统转告尼克松总统先生,如果要同中方接触,尽可利用官方渠道。

中国人行事历来光明磊落,主席和总理都认为,无论断交还是建交,都应该光明正大地去做,无须偷偷摸摸,这既是中国政府对恢复中美关系的正式回应,也是中国共产党人磊落务实,不搞阴谋外交的一贯做法。

北京的回应让白宫非常兴奋,随即于12月中旬两次宣布放宽对中国的贸易限制,并公开宣称,“希望这些步骤能改善同共产党中国的关系”。月底,美国第七舰队也减少了在台湾的活动。

美国的示好得到了中国的回应,毛主席和周总理批准恢复中断了近三年的中美华沙大使级会谈。

中美大使级会谈开始于1954年,到1970年共进行了136次会谈,但由于美国一贯的反华立场,会谈并没有取得多大成果。

就在中国有感于美国建交的诚意准备开启第137次会谈时,尼克松却干了一件蠢事——1970年4月,美国和南越军队入侵柬埔寨南部,意图扶植右翼势力,逼迫西哈努克亲王下台。

中柬两国关系亲密,美国的举动引起毛主席等人的强烈反应。主席随即取消了原定于5月20日的大使级会谈,同时授权林彪在天安门30万人集会上发表了著名的“五二〇声明”,声援柬埔寨人民的抗美斗争。

毛主席、周总理不会像赫鲁晓夫、罗斯福等人那样,牺牲小国利益为自己谋福利,既不搞“大棒加胡萝卜政策”,也不会对弱国搞大国沙文主义,当指手画脚的主子,同时对美国等大国也保持自己的原则,绝对不会卑躬屈膝,唯命是从。

面对毛泽东、周恩来这样铁骨铮铮的共产党人,尼克松和他的智囊毫无办法,只得于6月底撤出侵柬美军,才使中美联系重新恢复。

为进一步修补关系,1970年8月26日,美国宣布取消国外美国石油公司给进出中国的船只加油的禁令。

在此之前,美国已对中国实行了20年的贸易禁运令。

9月27日,尼克松对曾经八次刊登过毛主席头像的美国《时代》周刊发表谈话:

“如果说我去世前还有什么事情要做的话,那就是到中国去。如果我不能去,我希望我的孩子能够去。”

对毛主席领导的红色中国,他已经无限向往了。

尼克松的对华示好,并没有让主席感到意外。

早在1956年9月,主席在党的八大会议上作出预言:

“我们的门是敞开的,再过12年,英国、美国、西德、日本,都会争着和我们打交道。”

1957年1月27日,主席在省市自治区党委书记会议上又将这个时间进行了修订:

“我们跟美国建交,可能要在第三个五年计划完成以后,也就是说,要经过18年或者更长的时间。”

岂料仅仅12年之后,美国人竟然提前伸来了橄榄枝,比主席的预言还要提前6年,和主席第一次的预言一样。

在那次会议上,主席还说出了当年可能谁都不敢信的“神预言”:

“我在延安就跟一个美国人讲过,你美国100年不承认我们这个政府,101年你还不承认,我就不信!总有一天,美国要跟我们建交。那时美国人跑进中国来……”

主席大概是在1944年美国军事观察团访问延安时说的那段话。即便是以中共中央撤离延安的1947年计算,离尼克松“跑进中国”的1972年尚有25年之久,离1979年中美正式建交则有32年。

尤其是在当时国共两党实力悬殊、共产党前途未卜的情况下,主席能精准地预言到几十年后“美国人跑进中国来”,其远见卓识可见一斑。

知道美国人会主动跑来,主席的态度也非常明朗,他在1956年的八大会议上就明确表示“我们的门是敞开的”。只要对中国友好,他不会拒绝任何人和任何国家。

1970年12月,主席对老朋友斯诺说,如果尼克松想到北京来,你可以捎个信,叫他偷偷地坐一架飞机来就可以,无论我们谈得成谈不成,吵架或者不吵架,以总统的身份来还是以旅行者的身份来,都行。

主席以他个人独特的谈话方式,亲自传达了中国对尼克松“不关门”、欢迎来华的坦诚态度,让尼克松心里有了底,终于借1971年4月在日本举行的第三十一届世界乒乓球锦标赛,促成中美两国的“乒乓外交”,从而以“小球推动大球”,打开了中美两国关系正常化的大门。

尽管知道了主席的态度,尼克松还是不敢贸然去北京,而是先派出基辛格作为“前锋”,到北京摸一摸底。

1971年7月8日,基辛格在巴基斯坦总统的招待宴会上假装肚子疼离场休息,于9日凌晨悄悄飞抵北京,在北京待了48小时,与周总理等人会谈近20个小时,为尼克松访华打了个前站。

基辛格回到华盛顿,尼克松迫不及待地到机场迎接。一见面就问:“怎么样?”“我看你满脸红嘟嘟的,都胖了!”

基辛格不无得意地说:“我长了五磅。他们周到极了,客气极了,给我们的待遇好的不得了!住在皇帝钓鱼的行宫里。根本不像我们事先担心的要磕头。”

看来他们对中国的记忆,还留在乾隆皇帝让英国使者马戛尔尼行跪拜之礼的1793年。

当天晚上,尼克松就在全国广播公司演播室发表了“重要国事公告”,公布了基辛格博士访华以及自己希望访问中国的愿望。

面对突如其来的爆炸性新闻,现场的电视评论员惊讶得张大了嘴,不知该如何评论。

经过短暂准备,1972年2月21日上午,尼克松登上了飞往北京的飞机,于十多个小时后到达北京机场,周总理亲自前往机场迎接。

其实,对于尼克松的到来,主席也同样充满期待。

按以往惯例,主席通常是在外宾离开北京前一两天才会见的。但尼克松到达北京才一个多小时,主席就提出要见他。

对主人这种破天荒的礼遇,尼克松受宠若惊,顾不得休息,立即和基辛格等人赶去中南海。

这次会见,主席等人虽然泛泛而谈,但大体勾画出了中美联合公报的轮廓。

而在公报发表之前,双方就台湾问题争执不下。主席知道后,用严厉的语气说:“任何要修改台湾部分的企图,都会影响明天发表公报的可能性。”

尼克松最终作出让步,坚持了大陆和台湾“一个中国”的原则。

尼克松来华时,向主席赠送了象征和平的瓷制天鹅和水晶玻璃花瓶,主席则回赠了三幅令人费解的条幅,分别写着:“老头坐凳”“嫦娥奔月”和“走马看花”。

主席的这三个条幅,是对国际局势、中美关系以及尼克松中国行的高度概括。只是中国文化博大精深,尼克松即便有基辛格这样的“中国通”为他解读,想必也是一知半解。

2月28日,尼克松回到美国。总理对主席说:“尼克松很高兴地走了,他说这一周改变了世界。”

主席闻言哈哈大笑,幽默地说:“我看还是世界改变了他。要不,他隔海骂了我们好多年,为什么又要飞到北京来?”

此话道出了中美关系改善的本质。

对尼克松访华,当时台湾当局驻美国“大使”沈剑虹认为,尼克松的表现过于“卑躬屈节”。虽然他没有向毛泽东叩头,但心理上却已经向其屈膝膜拜了。

对他的这个说法,台湾作家李敖表示认可。他认为尼克松是怀着朝圣的心情去谒见毛泽东的,在毛泽东面前,尼克松恭敬得像是在老师面前的小学生。

李敖大体上说对了。主席从事革命前,确实是教书先生,只是他这一次教的是“国际关系学”——教尼克松如何正确看待中国,如何正确处理中美关系。这无疑是主席外交政策的伟大胜利。