刘润为:五四新文化运动挽救了中华优秀传统文化

近10多年来,尤其是去年以来,有人对五四新文化运动中的批孔颇多微词,认为它破坏了中华优秀传统文化,应当予以否定。这个看法是不客观的。

那么,当年的批孔或者说反传统,有没有问题呢?当然是有的,当然有些偏激、有些过头。然而,这种偏激或过头是有其思想的和历史的必然性的。

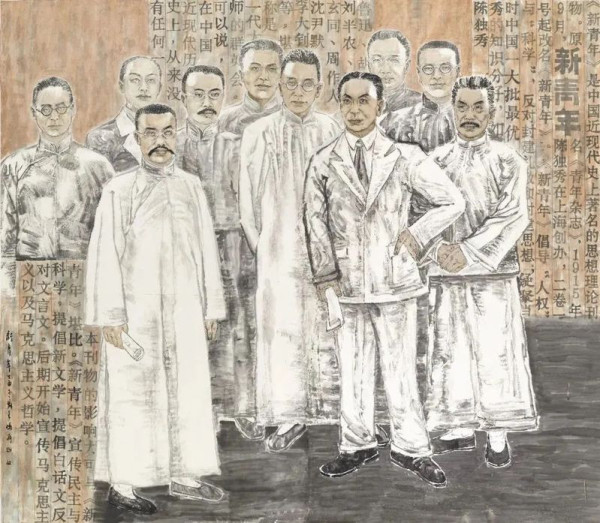

对于思想上的原因,毛泽东曾在1942年做过深刻的分析。他指出:“那时的许多领导人物,还没有马克思主义的批判精神,他们使用的方法,一般地还是资产阶级的方法,即形式主义的方法。他们反对旧八股、旧教条,主张科学和民主,是很对的。但是他们对于现状,对于历史,对于外国事物,没有历史唯物主义的批判精神,所谓坏就是绝对的坏,一切皆坏;所谓好就是绝对的好,一切皆好。”(《毛泽东选集》第3卷第831-832页,人民出版社1991年第2版)事实正是这样。除了像胡适这类全盘西化派以外,即使是一些国学修养深厚的爱国学者,也难免这种偏颇。例如鲁迅,激愤之下也曾提出要“扫除”“助成昏乱的物事(儒道两派的文书)”(《新青年》第S卷第五号)。而在钱玄同看来,则是连汉字都要不得的。尽管陈独秀、李大钊等五四新文化运动的领袖人物曾以不同方式肯定过孔子和“孔学优点”(例如李大钊曾说:“余之掊击孔子……非掊击孔子,乃掊击专制政治之灵魂也”),但是这种表态很快被淹没在对孔学激烈批判的浪潮中,不会引起人们太多的注意。批孔是当时的潮流所向,激烈批孔的学者是当时文化界的耀眼明星。例如四川学者吴虞,就是因批孔而声名大震,以至被胡适誉为“只手打孔家店的老英雄”。

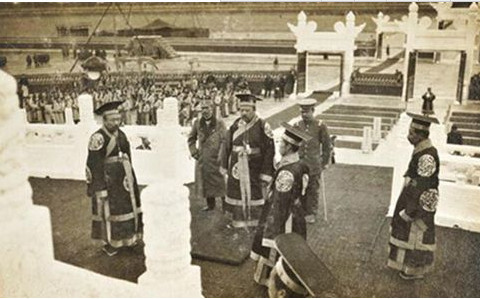

从历史原因上说,则是因为孔学被一切反动势力所利用,严重阻碍了中国社会的进步。那时的孔学,占第一位的不是学术意义上的存在,而是政治意义上的存在。辛亥革命推翻了皇帝,却未能推翻封建专制。封建地主阶级仍然盘踞在广袤的乡村。由“君君、臣臣、父父、子子”演化来的政权、族权、神权和夫权,成为束缚广大农民的四条绳索,让他们备受剥削、压迫而无力反抗,也无心反抗。鲁迅笔下的祥林嫂、闰土等等,绝非纯粹的艺术虚构,而是辛亥革命以后底层众生的真实写照。至于上层,孙中山之后的总统、总理之类,无一不是改头换面的封建统治者。“乱哄哄你方唱罢我登场”,多少复辟倒退、祸国殃民的丑剧假孔子之名而行!袁世凯称帝要尊孔,张勋复辟要尊孔,军阀争权要尊孔,土豪劣绅作威作福要尊孔,甚至连帝国主义侵略中国也要尊孔(如美国传教士李佳白曾于1913年出版《尊孔》一书)。为给守旧势力张目,康有为于1916年公开发表《致总统总理书》,要求宪法立孔教为国教,并复行拜圣之礼。事实毋庸置疑地表明,到了五四前夕,孔学原典中的那些崇实、进取的正能量已经消耗殆尽,而它的僵化、保守因素则被放大到极致,此时的孔学已经变成异常腐朽的学说,此时的孔子则被梳妆打扮成了帝国主义、封建主义的守护神。

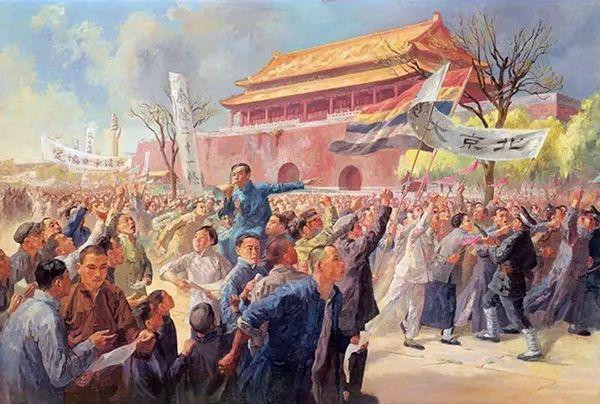

在如此严峻的形势下,如果五四新文化运动的前驱们以一种学究的态度来对待孔学,一边批判它的缺点,一边又充分铺陈它的优点,那就根本不可能改变当时的思想文化格局。要终结腐朽的儒家文化的统治地位,就必须造成强大的舆论定势;而要造成强大的舆论定势,就必须对腐朽的儒家文化采取激烈批判的方式。大势所趋,情绪偏激、说话过头,是很难避免的。但是,我们在看到这些问题的同时,还应当看到:如果没有这种激烈的批判,就不能祛除中华传统文化中的深重毒素,中华传统文化就有可能因为毒素的持续扩散而趋于消亡。从这种意义上说,五四新文化运动不是破坏而是挽救了包括孔学在内的中华传统文化。作为享受五四新文化运动成果的今人,我们没有理由也没有权利用它的某些偏颇来否定五四新文化运动的历史进步性。

事实正如毛泽东所说:“如果‘五四’时期不反对老八股和老教条主义,中国人民的思想就不能从老八股和老教条主义的束缚下面获得解放,中国就不会有自由独立的希望。”(同上,第832页)正是因为中国先进分子的思想“从老八股和老教条主义的束缚下面获得解放”,才接受了马克思主义的科学世界观和方法论;正是因为中国的先进分子接受了马克思主义的科学世界观和方法论,才诞生了中国共产党;正是掌握了马克思主义科学世界观和方法论的中国共产党人,在忠实继承五四新文化运动成果的同时,也纠正了五四新文化运动的某些片面性。在五四新文化运动19年以后,毛泽东就提出:“学习我们的历史遗产,用马克思主义的方法给以批判的总结,是我们学习的另一任务。我们这个民族有数千年的历史,有它的特点,有它的许多珍贵品。对于这些,我们还是小学生。今天的中国是历史的中国的一个发展;我们是马克思主义的历史主义者,我们不应当割断历史。从孔夫子到孙中山,我们应当给以总结,承继这一份珍贵的遗产。”(《毛泽东选集》第2卷第533—534页,人民出版社1991年第2版)历史的逻辑就是这样吊诡,能够纠正五四新文化运动偏颇的,能够让中华传统文化焕发青春的,正是带有某种偏颇的五四新文化运动培养起来的新的文化力量。

孟子说:“彼一时,此一时也。”(《孟子·公孙丑下》)在今日中国,占居主导地位的是社会主义文化,腐朽的封建主义文化早已被赶到边缘地带。中国人民正在朝着实现民族复兴中国梦的伟大目标,努力建设社会主义的文化强国。这样的文化环境、这样的文化使命,使得我们可以而且应该以五四前辈不可得的从容态度去对待传统文化,比较地侧重于对它的继承、消化、再创新的方面。总之,批判地继承是马克思主义对待传统文化的总方针。具体到实践中,批判与继承并非刻板的半对半的关系,这一时期可能是批判上升为主要方面,那一时期可能是继承上升为主要方面。我们必须根据文化环境和文化使命的不同而与时俱进地进行调整。这是历史辩证法在文化领域的一个基本要求。