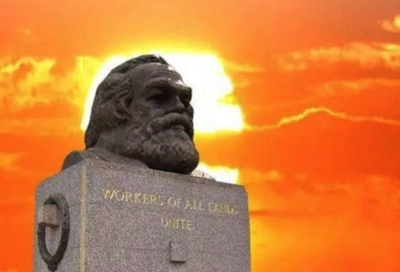

刘润为:马克思主义与中国传统文化

马克思主义与中国传统文化的关系问题,是当前思想文化领域争论的一个热点或焦点。能否正确认识二者之间的关系,并且合规律性地驾驭二者交互作用的过程,不仅直接关系到社会主义文化的发展繁荣,而且还将影响到中国的发展方向、道路和未来,因此必须进行认真的探讨。

一

概括地说,马克思主义与中国传统文化是以前者为主的对立统一关系。要实现对于这一关系的具体的科学的把握,必须十分警惕和防止形而上学、折衷主义等等主观唯心主义的干扰。

有人认为,马克思主义产生于西方资本主义社会,中国传统文化是在五千年农耕文明基础上产生的,属于不相干的两回事。这就以两种文化产生的社会历史背景不同而否定了其间的统一性。

其实,只要是人类创造的文化,不管有着多大的差异,总会存在某种程度上的统一性。这是由人之为人的共同属性、由某些群体在社会存在和主观意识方面具有相近性或相似性等等因素决定的。《罗密欧与朱丽叶》产生于16世纪的英国,却并不妨碍它在上世纪中国的五四青年中产生《红楼梦》那样的强烈影响。如果人类的不同文化真的隔膜到了没有任何统一性的地步,人类也就成了石块、瓦砾一样的存在,非但不能进行文化交流,而且也不成其为人类社会。至于马克思主义,更不是离开人类文化土壤的天上白榆。正如列宁所说:“无产阶级文化应当是人类在资本主义社会、地主社会和官僚社会压迫下创造出来的全部知识合乎规律的发展。条条大道小路一向通往,而且还会通往无产阶级文化”。(《列宁选集》第4卷第285页,人民出版社1995年第3版)在中国传统文化和马克思主义之间, 当然也有一条相通的大道。

中国传统文化和西方传统文化一样,都是复杂的社会存在。从哲学上说,都是既有辩证思维的传统,也有形而上学的传统。不过,在西方占据主流地位的是形而上学。应用到社会层面,这种哲学表现为一种抽象主体原则,也就是割裂地、片面地、对立地看待人世间的各种关系,因而总是以自我为中心,立足于对他者的占有和征服。古希腊的普罗太戈拉说“人是万物的尺度”,17世纪英国的霍布士说“人对人像狼一样”,当代法国的萨特说“他人即地狱”,如此这些,都是这种原则的不同表达形式。而在中国,占居主流地位的则是朴素的辩证思维。应用到社会层面,这种思维表现为一种辩证主体原则,也就是联系地、整体地、平等地看待人世间的各种关系。最具经典性的概括就是宋人张载的“民胞物与”(《西铭》)。意思是但凡人类都是天地所生的同胞,世间万物都是人类的朋友。在把握全社会的关系时,这一原则主张“天下为公”,“使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者皆有所养。”(《礼记·礼运》)在把握人与人的关系时,这一原则主张“己欲立而立人,己欲达而达人”(《论语·雍也》),“己所不欲,勿施于人”(《论语·颜渊》);“视人之家若视其家,视人之身若视其身”(《墨子·兼爱中》)。在把握国与国的关系时,这一原则主张“协和万邦”(《尚书·尧典》),“视人之国若视其国”(《墨子·兼爱中》),“处大国不攻小国”,“强者不劫弱,贵者不傲贱”(《墨子·天志上》)。在把握人与自然的关系时,这一原则一方面强调人“最为天下贵”(《荀子·王制》),承认人对自然的开发、利用权,一方面又强调要尊重自然、顺应自然、保护自然。用《易经》的话说,就是“财成天地之道,辅相天地之宜”(《上经》);“范围天地之化而不过,曲成万物而不遗”(《系辞·上传》)。不管这种辩证的思维有多么朴素,能说与辩证唯物主义没有统一性么?不管这些社会主张在当时具有怎样具体的社会内容,能说与科学社会主义没有统一性么?岂但有,甚至可以说,在抽象的意义上,马克思主义与中国传统文化比与西方传统文化更具内在的统一性。

近代以来,西方五花八门的各种主义都曾在中国粉墨亮相,但是无一不以黯然退场而告终,唯独马克思主义在中国日益根深叶茂。上世纪捌玖十年代之交,东欧剧变、苏联解体,世界社会主义陷入低潮,但是马克思主义的旗帜依然在中国的上空高高地飘扬。个中原因当然很多,从文化上看,则不能不说是由于马克思主义在中国有着更为普遍、更为深刻的认同机制。中国共产党领导亿万人民群众进行革命、建设、改革的全部实践表明,坚持马克思主义的指导地位,必须以继承和发扬中国优秀传统文化为文化基础;继承和发扬中国优秀传统文化,必须以马克思主义为根本指导思想。只有继承和发扬中国优秀传统文化,才能从文化上巩固马克思主义的指导地位;只有坚持马克思主义的指导地位,中国优秀传统文化才能获得现实性的品格。如果人为地把马克思主义与中国传统文化割裂开来,其结果必定是既消解了马克思主义,也消解了中国优秀传统文化,从而在文化实践中招致灾难性的后果。党的十八大以后,面对中西方文化交流、交锋更加频繁的复杂局面,面对西方颜色革命的威胁,习近平同志一方面强调马克思主义在意识形态领域的指导地位,一方面倡导继承和发扬中国优秀传统文化,充分体现了一位马克思主义者的深思熟虑和深谋远虑。

二

问题的另一面是,如果只承认马克思主义与中国传统文化统一性的一面,而不承认二者对立性的一面,也是错误的,非但不能进行积极的统一,弄得不好,还有可能把社会主义文化建设引向歧路。

有人提出让马克思主义与孔子“和平共处”的问题。这怎么可能呢?就思想体系来说,马克思主义是无产阶级争取自身解放和全人类解放的科学,孔子创立的儒学是由复辟奴隶制(尽管是比较温和的奴隶制)演变为维护封建制的学说,二者在意识形态上存在尖锐的对立性。毋庸说在社会主义社会,即使在半殖民地半封建社会,它们也不可能“和平共处”。交椅只有一把,孔子坐了,马克思就没的坐;马克思坐了,孔子就没的坐。这是一个十分简单的道理。

那么,马克思主义会不会因此而对孔子创立的儒学采取虚无主义的态度呢?如果是那样,马克思主义就成了褊狭、顽固的学说,马克思主义者就成了列宁批判过的“无产阶级文化派”。

早在1938年,毛泽东就明确指出:“今天的中国是历史的中国的一个发展;我们是马克思主义的历史主义者,我们不应当割断历史。从孔夫子到孙中山,我们应当给以总结,承继这一份珍贵的遗产。”(《毛泽东选集》第2卷第534页,人民出版社1991年第2版)承继,就是要综合、要统一,即在历史唯物主义的指导下,经过分析、挑拣、改造,把它综合到革命文化和社会主义文化中来,统一到推进中华民族伟大复兴的实践中去。

在这个过程中,以下几个问题是必须注意的:

一是该抛弃的坚决抛弃。继承、吸收,必须以可供今用为标准。儒学中的不少东西,是我们无论经过怎样的改造都无法吸收的。比如 “君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”(《礼纬·含文嘉》)。在干群平等、父子平等、夫妻平等的时代,这些东西已经完全失去存在的依据。倘若有人在今天倡导这些陈腐的伦理教条,必然遭到全社会特别是广大妇女的坚决抵制。又如“唯上知与下愚不移”(《论语·阳货》),“民可使由之,不可使知之”(论语·泰伯)。这样的认识和主张是与当今劳动人民当家作主的社会根本不相容的。又如“父为子隐,子为父隐,直在其中矣”(《论语·子路》)。父子互相包庇,哪里还有什么正直可言呢?在全党全国反腐倡廉的今天,我们怎能提倡这样的道德呢?

二是要把握儒学的历史嬗变。经过两千多年的发展,儒学已经成为一种庞大、芜杂的文化体系。只有把儒学嬗变的历史搞清楚,把儒学在不同时代的不同表现形式搞清楚,我们才能在批判地继承时减少盲目性、增强自觉性。比如孔子的“君使臣以礼,臣事君以忠”(《论语·八佾》),虽然强调君臣双方权利和义务的对待关系,但是以君为主。到了孟子那里,位置便倒了过来,变成“民为贵,社稷次之,君为轻。”(《孟子·尽心章句下》)那么,哪一个更具有历史的进步性呢?显然是后者而非前者。《礼记》讲“饮食男女,人之大欲存焉”,孔子也说他绝不是一个“系而不食”的葫芦,可见早期儒学并不否定人的正当欲求。殊不料到了南宋的理学那里,却提出“革尽人欲,复尽天理”,“饿死事极小,失节事极大”之类的反人性主张。那么,哪一个更具有历史的进步性呢?显然是前者而非后者。再如儒家讲“孝”,可是在元代郭居敬编录的《二十四孝》中,竟然树立了郭巨“埋儿奉母”那样的一个典型,从而把“孝”推到残忍的极端。对于儒学的这些发展变化,我们或是或非、或取或舍,是应当做到胸中有数的。

三是要历史地看待不同时代对于儒学的不同态度。儒学是一家入世性很强的学说。既然入世,不同时代不同的世人总要对它作出不同的解读,总是难免不同甚至完全相反的评价。怎样来看待这些现象呢?列宁告诉我们:“在分析任何一个社会问题时,马克思主义理论的绝对要求,就是要把问题提到一定的历史范围之内”。(《列宁选集》第2卷第375页,人民出版社1995年第3版)

19世纪末,康有为为推动变法,附会儒家的公羊学派,力倡“通三统”、“张三世”之说。所谓“通三统”,就是说夏商周一脉相通。新朝受命,只改变服色(实即姓氏),而不改变前朝的的道统,同时还对前朝实行保其嗣、封其国、存其礼的政策。用董仲舒的话说,就是“王者有改制之名,无易道之实”。(《春秋繁露·楚庄王》)所谓“张三世”,就是说人类社会演进遵循从据乱世到升平世再到太平世的顺序。据乱世尚君主,升平世尚君民共主(君主立宪),太平世尚民主。人们要用和平的方式,促使人类社会依次进化,最终实现“政府皆由民造”的大同世界。康有为说,所有这一切,无不出自孔子在两千多年前的精心设计,孔子就是一个“素王改制”的改革家。很明显,在敬天法祖的古老封建国度里,在“纲常名教亘古为昭”的思想文化氛围中,在守旧势力占据绝对优势的情况下,用“通三统”、“张三世”的温和理论推动资本主义性质的维新变法,相对来说,可以减少一些社会阻力,也更容易被最高统治者接受,因而它在当时所起的作用基本上是积极的、进步的。

然而在事情过去一百多年后的今天,居然有几位自称“康党”的人聚在一起,吹捧“通三统”的汤武“革命”,主张“张三世”的和平进化,指责孙中山领导的旧民主主义革命和中国共产党领导的新民主主义革命“造成了灾难性后果”,判定中国共产党领导的人民政权“没有合法性”,要求“回到康有为”,重新“将儒教立为国教”。这是近年来利用儒学否定革命的极端一例。问题在于,既然要“通三统”,又怎能达到“张三世”的目的?历史的事实恰恰一再证明,只要坚持“通三统”,无论是流血的“改制”还是和平的“改制”,其结果永远是一个奴隶制代替另一个奴隶制、一个封建制代替另一个封建制,而不可能给社会带来任何实质性的进步。要让社会取得实质性的进步,就不能“通三统”,就必须进行改变整个经济基础和上层建筑的革命。在这方面,康有为们自己就是一个极好的教训。他们谋求“君民共主”的“升平世”,实际上已经对“通三统”的原则有所背离。正因为如此,尽管他们采用了和平的方式,还是为封建道统所不容,结果是康、梁亡命海外,六君子喋血刑场。这样的历史事实,那些自称“康党”的人大概是没有勇气正视的。再说以何立国的问题。自汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以后,“儒教立为国教”断断续续也有一千几百年的历史,但是中国人民一直处在封建专制的压迫之下,而且愈到近代灾难愈深。马克思主义传入中国仅仅30年,中国就由一个被列强主宰、封建专制的国家变成了人民民主共和的国家。儒教立国,连民族独立、国家主权尚且不保,何谈为万世开太平?饱受半殖民地半封建之苦的中国人民,怎么可能抛弃马克思主义,重新“将儒教立为国教”呢?说来说去,这些自称“康党”的人无非是要人民承认革命有罪、放弃革命成果,重新回到半殖民地半封建的“道统”,这难道不是历史的大倒退?按照他们鼓吹的“通三统”的逻辑,人民政权即使暂时不下台,至少也要像汤武那样拿出两块地来,“分封”给爱新觉罗氏和蒋氏的后裔,让他们在那里建立“诸侯国”,挂龙旗或青天白日旗。如果真的那样,非但人民不答应,恐怕连这“两统”的多数后裔也不会答应。可见这班开历史倒车的人的所思所念,已经到了何等荒诞的地步!中国人民不曾忘记,在近代中国,只要有帝国主义的文化侵略,就会有封建主义文化出来帮衬。它们总要结成“神圣同盟”,反对中华民族的生气勃勃的新文化,阻挡中华民族的伟大复兴。老调子仍未唱完,沉渣还将泛起,这是值得我们警惕的。

近10多年来,有人对五四新文化运动中的批孔颇多微词,认为它破坏了中国传统文化,应当予以否定。当年的批孔有没有问题?当然有问题,当然有些偏激、有些过头。从思想方法上讲,是因为“那时的许多领导人物,还没有马克思主义的批判精神,他们使用的方法,一般地还是资产阶级的方法,即形式主义的方法。他们反对旧八股、旧教条,主张科学和民主,是很对的。但是他们对于现状,对于历史,对于外国事物,没有历史唯物主义的批判精神,所谓坏就是绝对的坏,一切皆坏;所谓好就是绝对的好,一切皆好。”(《毛泽东选集》第3卷第831-832页,人民出版社1991年第2版)例如饱读经史的鲁迅,激愤之下甚至提出要“扫除”“助成昏乱的物事(儒道两派的文书)”(《新青年》第S卷第五号)。尽管陈独秀、李大钊等都曾以不同方式肯定过“孔学优点”,但是这种表态很快被淹没在对儒学激烈批判的浪潮中,不会引起人们太多的注意。批孔是当时的潮流所向,激烈批孔的学者是当时文化界的耀眼明星。例如四川学者吴虞,就是因批孔而声名大震,以至被胡适誉为“只手打孔家店的老英雄”。

除了思想方法上的原因之外,还有其客观的社会原因。必须看到,那时的儒学,占第一位的不是学术意义上的存在,而是政治意义上的存在。辛亥革命推翻了皇帝,却未能推翻封建专制。封建地主阶级仍然盘踞在广袤的中国乡村。由“君君、臣臣、父父、子子”演化来的政权、族权、神权和夫权,成为束缚广大农民的四条绳索,让他们备受剥削、压迫而无力反抗,也无心反抗。鲁迅笔下的的祥林嫂、闰土、阿Q等等,绝非纯粹的艺术虚构,而是辛亥革命以后底层众生的真实写照。至于上层,孙中山之后的总统、总理之类,无一不是改头换面的封建统治者。“乱哄哄你方唱罢我登场”,多少复辟倒退、祸国殃民的丑剧假孔子之名而行!袁世凯称帝要尊孔,张勋复辟要尊孔,军阀争权要尊孔,土豪劣绅作威作福要尊孔,甚至帝国主义侵略中国也要尊孔(如美国传教士李佳白曾于1913年出版《尊孔》一书)。为给守旧势力张目,康有为于1916年公开发表《致总统总理书》,要求宪法立孔教为国教,并复行拜圣之礼。事实毋庸置疑地表明,到了五四前夕,儒学原典中的那些崇实、进取的正能量已经消耗殆尽,而它的僵化、保守因素则被放大到极致,此时的儒学已经变成异常腐朽的学说,此时的孔子则成了帝国主义、封建主义的守护神。在如此严峻的形势下,如果五四新文化运动的前驱们以一种学究的态度来对待儒学,一边批判它的缺点,一边又充分铺陈它的优点,那就根本不可能改变当时的思想文化格局。要终结腐朽的儒家文化的统治地位,就必须造成强大的舆论定势;而要造成强大的舆论定势,就必须对腐朽的儒家文化采取激烈批判的方式。大势所趋,情绪偏激、说话过头,是很难避免的。但是,我们在看到这些问题的同时,还必须看到:如果没有这种激烈的批判,就不能祛除中国传统文化中的深重毒素,中国传统文化就有可能因为毒素的持续扩散而趋于消亡。从这种意义上说,五四新文化运动不是破坏而是挽救了包括儒学在内的中国传统文化。作为享受五四新文化运动成果的今人,我们没有资格也没有权利用它的某些偏颇来否定五四新文化运动的历史进步性。事实正如毛泽东所说:“如果‘五四’时期不反对老八股和老教条主义,中国人民的思想就不能从老八股和老教条主义的束缚下面获得解放,中国就不会有自由独立的希望。”(同上,第832页)

孟子曰:“彼一时,此一时也。”(《孟子·公孙丑下》)在今日中国,占居主导地位的是社会主义文化,腐朽的封建主义文化早已被赶到边缘地带。中国人民正在朝着实现中国梦的伟大目标,努力建设社会主义的文化强国。这样的文化环境、这样的文化使命,使得我们可以而且应该以五四前辈不可得的从容态度去对待儒家文化,比较地侧重于对它的继承、消化、再创新的方面。总之,批判地继承是马克思主义对待传统文化的总方针。具体到实践中,批判与继承并非刻板的半对半的关系,这一时期可能是批判上升为主要方面,那一时期可能是继承上升为主要方面。我们必须根据文化环境和文化使命的不同而与时俱进地进行调整。这是历史辩证法在文化领域的一个基本要求。

四是要在转化上下工夫。恩格斯深刻指出:“一切以往的道德论归根到底都是当时的社会经济状况的产物。而社会直到现在是在阶级对立中运动的,所以道德始终是阶级的道德;它或者为统治阶级的统治和利益辩护,或者当被压迫阶级变得足够强大时,代表被压迫者对这个统治的反抗和他们的未来利益。”(《马克思恩格斯选集》第3卷第435页,人民出版社1995年第2版)当然,春秋时期的孔子不可能有阶级的概念,但是不能因此而否定他的学说尤其是道德说教的阶级内容。孔子一生孜孜矻矻、恓恓惶惶,念兹在兹的就是“其为东周”,即在东方复辟西周的奴隶制。“克己复礼”之“礼”,自然是“周礼”;“三军可夺帅,匹夫不可夺志”之“志”,自然也是“复礼”之志。从这种意义上说,儒学的精华与糟粕是一个整体,彼此融合、交叉和渗透,不可以简单地进行扒堆式的处理。对于它的区分和取舍,只能在适应时代需要的前提下,依靠人们的能动思维来完成。

从客观上说,随着时间的流逝,人们对于某些文化产品所含历史内容的关注度,往往呈现逐渐下降的趋势。最能说明问题的是宋之问的《渡汉江》:“岭外音书绝,经冬复立春。近乡情更怯,不敢问来人。”宋之问品行不端,曾以小道诡行趋附武则天的男宠张易之,为时人所不齿。武则天死后,宋之问被中宗流放到岭南,因不堪其苦于次年春逃往洛阳。这首诗就是写他作为逃犯,在接近洛阳时生怕被人告发又担忧家人或遭不测的复杂心情。设若是时人,大概会对它嗤之以鼻,至少不会说这是一首好诗。然而数百上千年过后,人们已经不大关注其中的个人化情感,而仅仅留意字面传达的一般性情感内容,因此这首诗也就成了抒写游子归乡情思的代表性作品。孔子的学说至于今日更为远矣,其具体的历史内容已经变得相当稀薄,这就为我们抽取它的一般意义提供了有利条件。

从主观上说,人的思维具有极大的能动性,完全可以对认识对象进行抽象性的处理。但是,当我们从儒学的东西中抽取出一般意义以后,切不可让它停留在抽象层面。如果是那样,儒学的东西就会成为另一种“普世价值”,成为超越一切时代、一切阶级的永恒真理。而这,正是那些叫嚷“回归孔孟道统”的人所欲所求的结果。这里应当强调说明的是,这个世界上根本没有超阶级、超时代的文化,越是声称“普世”的东西越不普世。正如恩格斯在批评费尔巴哈时所说:“费尔巴哈的道德论是和他的一切前驱者一样的。它是为一切时代、一切民族、一切情况而设计出来的;正因为如此,它在任何时候和任何地方都是不适用的,而在现实世界面前,是和康德的绝对命令一样软弱无力的。”(《马克思恩格斯选集》第4卷第240页,人民出版社1995年版)比如孔子的“泛爱众”(《论语·学而》),曾被儒家泛化为普遍的伦理原则,然而在事实上,毋庸说他人和其他时代,就是对孔子本人也不是一贯适用的。冉求背离孔子的政治立场,转而支持新兴封建势力进行农田制度改革,孔子便毫不留情地动员弟子们“鸣鼓而攻之”(《论语·先进》)。这分明是有所爱有所不爱,哪里有什么“泛爱”呢?我们是历史唯物主义者,我们绝不进行虚伪的“普世”说教,我们在从儒家的东西中抽取出它的一般意义以后,必须为其注入社会主义时代的内容,劳动者阶级的内容,在社会主义时代劳动者阶级可以实践的内容。即以“人能弘道,非道弘人”((《论语·卫灵公》))为例,如果将它原有的“其为东周”之“道”改换成马克思主义之“道”,就可以成为理论工作者的座右铭:我们的责任是让马克思主义发扬光大,而不是让马克思主义来光大自己。对于忠、仁、爱、义、礼、孝、节、智、信、耻等等儒家的许多概念和命题,都可以进行这样的创造性转化。这就叫“古为今用”,这就叫“推陈出新”!

三

马克思主义传入中国,在指导中国共产党和亿万人民群众改造中国的伟大实践中,被创造性地转化为中国化马克思主义。中国化马克思主义有两个显著特征:一是确定性。它坚守马克思主义的基本原则,任凭潮起潮落、云卷云舒,绝不发生任何的动摇。二是开放性。它总是在指导中国实践并接受实践检验的过程中不断地丰富和发展。确定性与开放性相辅相成、相得益彰。离开确定性,离开马克思主义的基本原则,就不成其为马克思主义;离开开放性,离开在中国的实践和发展,就不成其为中国化马克思主义。

有人说,中国化马克思主义还没有形成开放体系,能够吸纳具有五千年历史的优秀传统文化。这个观点是没有根据的。如果是把封建性的糟粕贴上“优秀文化”的标签而让中国化马克思主义接单,具有鲜明确定性的中国化马克思主义当然要给予拒绝;如果是真正的优秀传统文化,中国化马克思主义从创立那天起,就一直虚怀若谷予以拥抱,如饥似渴地予以吸收,浑然天成地予以化用。一部中国化马克思主义的发展史,同时也是借鉴、吸收、转化中国优秀传统文化的历史。

从文化的角度看,早期的中国共产党人之所以在纷纭缭乱的思潮中选择马克思主义,就是因为他们深受中国传统文化的熏陶。比如毛泽东,早在韶山私塾中就熟读五经之一的《礼记》,青年时代曾推崇康有为,深受其《大同书》的影响,由此产生追求大同社会的志向,这是他接受马克思主义的深刻文化动因。而在接受马克思主义以后,这种空想性质的志向就建立科学基础之上,成为合乎规律性、具有实践性的理想。正如他在新中国成立前夕所说:“康有为写了《大同书》,他没有也不可能找到一条到达大同的路。”“唯一的路是经过工人阶级领导的人民共和国”。只有让“资产阶级的民主主义让位给工人阶级领导的人民民主主义”,让“资产阶级共和国让位给人民共和国”,才有可能“到达社会主义和共产主义,到达阶级的消灭和世界的大同”。(《毛泽东选集》第4卷第1471页,人民出版社1991年第2版)事情从来都是两面的,在马克思主义为实现大同社会提供科学基础的同时,马克思主义的共产主义理想也被赋予“世界大同”这样一种中国特色的文化形式。在比以往任何历史时期都更接近中华民族伟大复兴目标的关键阶段,习近平同志又从《大方广佛华严经》和老子《道德经》中吸取营养,把“如菩萨初心,不与后心俱”和“慎终如始,则无败事”熔铸在一起,进而提炼出“不忘初心,继续前进”的警言,以告诫全党毋忘自我党成立之日起就确立的共产主义远大理想,从而在新的历史条件下,把共产主义理想的中国化又向前推进了一步。

小康是中国传统文化独有的概念。最早见于《诗经·大雅·民劳》:“民亦劳止,汔可小康。” 意思是老百姓真够劳累困苦的,什么时候才能安居乐业呢?与小康相对的是大康,出自《诗经·唐风·蟋蟀》。作者是一位官员。他见蟋蟀入堂,天气转寒,岁月匆匆,忽然心有所感,于是反复告诫自己:“毋己大康,职思其居”;“毋己大康,职思其外”;“毋己大康,职思其忧”。翻译过来就是:过度安乐不可取,份内之事要干好;过度安乐不可取,份外之事也要做;过度安乐不可取,要与国家同忧患。可见在先民那里,大康是指少数统治者的腐败生活,小康是绝大多数劳动者祈盼的保障基本需要的生活。《礼记·礼运》则从政治的角度诠释小康的概念,认为小康是在私有制产生、战乱兴起以后能够稳定社会秩序、照顾各方利益、保障百姓生活的比较理想的社会形态。近三千年来,中国劳苦大众想小康、盼小康,但是小康总是像海市蜃楼一样可望而不可及。直到1949年人民当家作主以后,这种企盼才成为可能。1979年,邓小平顺应中国人民的历史感情和现实要求,提出建设“小康之家”,后来他解释说:“所谓小康,从国民生产总值来说,就是年人均达到八百美元”(《邓小平文选》第3卷第64页,人民出版社1993年第1版版),“不穷不富,日子比较好过”(同上,第109页)。1986年,邓小平又提出:“到本世纪末,我们的目标是人均国民生产总值达到八百至一千美元,实现小康社会。”(《邓小平年谱》[1975—1997]第1124页,中央文献出版社2004年第1版)其后,又经过以江泽民同志为核心的第三代中央领导集体和以胡锦涛同志为总书记的党中央的不断丰富和发展,建设“小康社会”的理论日臻完善和成熟,从而在由温饱到现代化之间划分出一个中间阶段。古人的观念就是这样被转化到中国化马克思主义之中,为丰富社会主义初级阶段理论提供了文化助力。

上世纪70年代,美苏争霸,世界动荡,中国面临包括核打击在内的严重威胁。这与公元14世纪50年代朱元璋的处境有些相近之处。朱元璋虽然建立起以集庆为中心的根据地,但是并不巩固,四周的元军及陈友谅、张士诚、方国珍等多股势力都是他的强大对手。此时,学士朱升向他提出“高筑墙(做好军事防御)、广积粮(进行战略物资储备)、缓称王(避免四面树敌)”的建议。遵循这一战略方针,朱元璋打败元军、剪灭群雄,成就了明王朝的建国大业。面对十分严峻、十分复杂的国际局势,深谙历史的毛泽东在洞察秋毫、总揽全局的同时,自然会联想到元末的这一段往事,于是就有了“深挖洞、广积粮、不称霸”这一重大战略方针的问世。在这一方针指引下,我们最终赢得世界政治向有利于中国方向的转变。2016年,习近平同志在二十国工商峰会开幕式上的主旨演讲中提出一个著名论断:“‘轻关易道,通商宽农’。这是建设开放型世界经济的应有之义。”所引古典出自《国语·晋语》,是作者左丘明对于晋文公政绩的一个重要总结。意思是晋文公重耳复国以后,革除积弊,减轻关税、简化手续,整修道路、打击路匪,便利商贸、减负劝农,使晋国经济得到快速发展。很明显,这些政策措施贯穿着一个“通”字。轻关易道也好,通商宽农也好,都是要让经济畅通起来、流通起来,这是“穷则变,变则通”的传统哲理在施政方面的生动体现。在经济全球化的背景下,习近平同志提出这一重要论断,既是对尚易求通的传统思维和治国经验的借鉴,又是“一带一路”这一和平开放发展战略的对外宣示和倡导。近100年来,古老的中国智慧就是这样源源不断地渗入革命、建设、改革实践的沃土,滋养出一枝又一枝中国化马克思主义的灿烂花朵。

中国化马克思主义借鉴中国优秀传统文化是一个异常丰富多彩的过程,不是一篇文章或者一本书所能道尽的。以上所列,仅仅是从核心理论、基本理论、战略思想三个层面简略举出的几例。举例虽简却足以证明,没有中国优秀传统文化,就没有马克思主义的中国化;没有中国化马克思主义,就没有中国优秀传统文化的当代化。在未来的实践中,中国化马克思主义必将在中国优秀传统文化的滋养下继续丰富和发展,中国优秀传统文化也必将在中国化马克思主义的创造性转化中继续焕发出发蓬勃的生机。

(原载《世界社会主义研究》2017年第3期)

【文/刘润为,中国红色文化研究会会长、《求是》杂志社原副总编,中国解放区文学研究会会长,红歌会网专栏学者。】