周恩来推敲“外交辞令”二三事

周恩来有外交巨擘之称,在20世纪的国际舞台上享有盛誉。他能够站在世界和平发展的高度,以战略家的眼光审时度势,在国际外交场合积极应对各种复杂局面,创造性地提出一系列处理国际关系的基本原则和重要方针,为迅速提升新中国的国际地位、营造良好的外部发展环境,也为人类和平和世界发展作出了杰出贡献。正如毛泽东评价的那样:“周恩来很有才干,在大的国际活动方面,他比我强,很善于处理各方面的关系,灵活地解决问题。”与此同时,周恩来思维缜密,目光敏锐,以超人的洞察力审视对外交往中的一词一句、一举一动,不放过一丝疏漏,不忽视一点轻慢,倾尽心力维护祖国尊严和国家长远利益,彰显了高度的政治自觉和卓越的外交智慧。美国前总统尼克松曾回忆说:“周的机敏胜过我认识的任何一个世界领导人。”

明确“互助”体现平等关系和独立自主立场

1949年12月,新中国刚刚诞生,毛泽东就率团出访苏联,因苏联曾在1945年8月根据苏、美、英在雅尔塔的秘密协议,同国民党政府签订了严重损害中国权益的《中苏友好同盟条约》,在新中国成立后理应加以废除而另订新约。毛泽东的这一非同寻常的外交之旅,世界瞩目,牵动人心,全国人民充满期待。

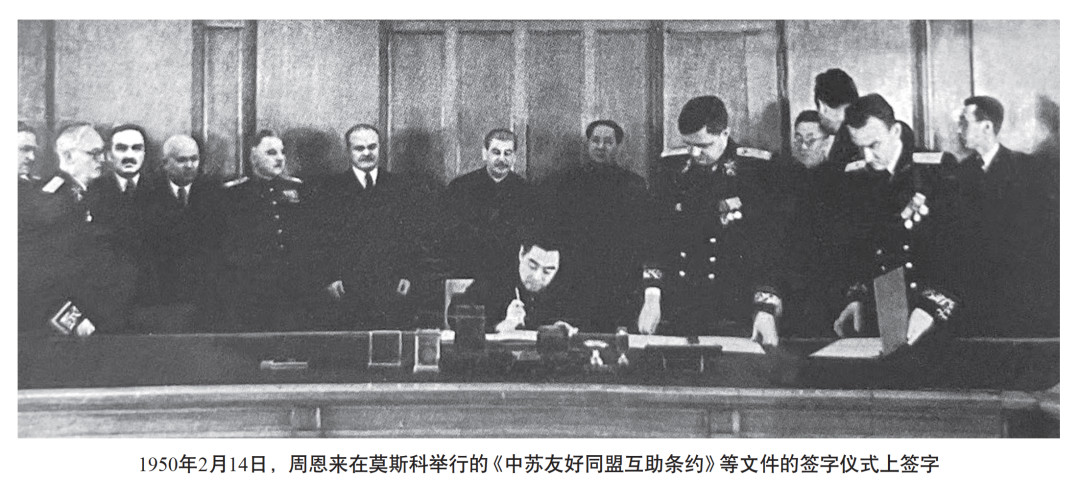

经过一番周折,1950年1月,周恩来应召赴莫斯科,谈判“签订中苏友好同盟条约及贷款、通商、民航等项协定”。1月24日,他在之前精心准备的基础上,慎重思考,字斟句酌,拟出新的中苏友好同盟条约草案,并在条约名称上增加“互助”二字[1]。周恩来特别用心地在条约名称上添加“互助”二字,一方面以示与旧约的区别,更重要的是说明帮助是相互的而不只是苏方单方面给予中方帮助,体现签约双方的平等关系,表明新生的共和国虽然还很稚弱、贫穷,但新中国独立自主的对外交往原则是不可动摇的。周恩来强调:友好同盟的具体内容自然就包括互助合作在内了,而后者也应该是条约的具体内容。

“互助”二字举足轻重,有着深刻的含义,彰显了周恩来维护国家主权的决心和立场。新中国诞生后,面临着错综复杂的国际局面,鉴于以美、苏为首的两大军事集团尖锐对抗的国际格局,我国作出了联苏抗美“一边倒”的战略抉择。周恩来贯彻“一边倒”的外交方针,是极有分寸的。他指出,我们提出“一边倒”,并非倒向某一国,而是倒向社会主义、新民主主义和进步人类一边,意味着在政治上必须同社会主义阵营的国家团结起来;“倒”并非倒在人家怀里,也并非依赖人家,而是指在外交方面所必须采取的基本态度和基本立场[2]。

在此期间的会谈中,斯大林突然提出中国应不允许第三国居民进入和在中国东北、新疆地区居留。他的原意是,应禁止美、日、英等国家的人进入东北。提出这样的问题明显是干涉中国内政。周恩来据理力争,随即反问:东北住有很多朝鲜的居民,他们算不算第三国居民?谈判桌上的机智灵活,使周恩来既维护了国家尊严,又迂回绕过了有争议的问题。经过商谈,1950年2月14日,周恩来与苏联外长共同签署《中苏友好同盟互助条约》,规定:“双方保证以友好合作的精神,并遵照平等、互利、互相尊重国家主权和领土完整及不干涉对方内政的原则,发展和巩固中苏两国之间的经济与文化关系,彼此给予一切可能的经济援助,并进行必要的经济合作。”[3]

强调“学习”彰显诚恳谦和的气度

1964年3月25日,周恩来接见卡雷曼·伊利为首的阿尔巴尼亚地拉那大学代表团。在会谈中,他称赞阿方在帮助中国种植油橄榄方面工作效率很高,要求我方林业部门要好好保护这些树苗。对陪同接见的有关部门领导人说:我们决不能自满,不要只认为我有芳草,是上游,处处有芳草,我们要派人去阿尔巴尼亚学习。指示科学院系统把“考察”改为“学习”。强调说:考察是自大思想,我们不会的,要学习。我现在能讲10分钟,就是向他们学习的,不老老实实地学习不行[4]。

周恩来在这里把“考察”改为“学习”,一词之差,表示了对友好国家的尊重,表明了以能者为师、虚心求教的态度,更深远的意义在于要求我们的同志在国际交流中,珍视友谊,谦虚待人,自觉放下身段,看到别人的长处,认识自身的不足,在增进互信中取长补短,实现合作双赢、共同发展的目标。

一直以来,周恩来把“学习”视为对外交流的重要目的和良好契机。他积极主张“把门开开”,加强对外交流,按照列宁教导的那样“要善于吸收人类文化中的一切好的东西”,而不要坐井观天、故步自封。1956年3月,周恩来在全国相关专业会议上作报告,提出“中国是一个落后的国家,我们怎样摆脱经济、文化上的落后呢?”的问题后,明确回答:“就是要把人家的长处学来,融会贯通,用于中国的实际。”[5]他冲破思想束缚,以开放的视野,鲜明地指出:“我们不仅要向苏联学习,向兄弟国家学习,而且要向世界上一切国家学习”“敢于向一切国家的长处学习。”[6]“科学没有国界。”[7]

周恩来高度重视与友好国家的经济、文化交流,取人之长补己之短。1961年6月,他致电朝鲜首相金日成,提出中国有关部门打算派遣两个技术考察小组赴朝鲜的有关厂家,学习在制造维尼纶和炼铁工业的设计、设备制造、生产方面的先进经验[8]。1966年7月,周恩来接见阿富汗经济代表团,询问阿富汗的农业、水利方面的情况。得知阿富汗在治理水库流沙方面有较好的经验后,指示在场陪见的中方有关方面负责人,转告驻外使馆同志好好研究当地水利工程治理流沙沉积情况[9]。

对遥远的非洲大陆,周恩来也投去期待的目光,在日常交流、交往中保持尊重与学习的态度。1963年在非洲访问期间,周恩来坦诚地对记者说:“我们访问非洲国家的目的,是寻求友谊,寻求合作,多了解一些东西,多学习一些东西。”[10]在阿尔及利亚访问时,他表示:我们来访问的方针是学习。周恩来继在阿联、阿尔及利亚参观现代化炼油厂之后,又在摩洛哥兴致勃勃地参观了意大利、法国帮助建设的炼油厂。这几个炼油厂的现代化程度给周恩来留下了极其深刻的印象。在现场,他明确指示,回国后一定要石油部派技术专家来这里考察,这很值得一看[11]。

对西方国家经济发展的水平,周恩来有清醒的认识。他说:“中国在经济上要比西方国家至少落后一百年。”[12]并旗帜鲜明地表示:“我们反对资本主义的政治和社会制度,但对资本主义国家的先进科学技术,则应该虚心学习。”[13]对台湾外向型经济的发展,周恩来给予充分肯定。他说:“蒋介石在台湾省有高雄港是自由港,没有税,吸引外资带着原料去建厂,利用台湾的廉价劳动力,然后把商品回销外国。这样吸引很多外资到台湾投资。”[14]1956年2月,在会见法国经济代表团时,周恩来说:“法国在科学和技术上是有成就的,值得我们学习的地方很多,我们很愿意有机会派代表团去。”[15]同年10月,在与日本国际贸易促进会会长交谈时,他表示:“日本是一个技术和科学发达的国家。我们为了提高中国的工业技术,要向一切工业发达的国家学习。你们是近邻,学习起来就更方便了。”[16]

主张“接待”精准把握措辞分寸

1970年2月12日,周恩来主持中共中央政治局会议,讨论修改外交部给中国驻波兰代办雷阳电稿和参加第136次中美华沙大使级会谈中方发言稿。在逐字逐句的严密推敲中,周恩来提议,将会谈发言稿中“如果美国政府愿意派部长级代表或美国总统的特使到北京进一步探讨中美关系中的根本原则问题,中国政府愿予考虑”中的“考虑”二字改为“接待”。“考虑”与“接待”区别何在?改动的意义何在?会后,周恩来在修改处特别加注,加以说明:“‘接待’两字是我提议改的。因我方在135次会议发言中,已经提到考虑和可以通过其他途径进行,而美方在上次谈话已提到来北京直接讨论,并且顺着这段话,最后还用‘考虑’,也显得太轻了。故改为‘接待’较‘欢迎’为轻。较‘考虑’就落实了一些。”[17]

“考虑”是思维活动,而“接待”则是行为动作,两者对比,显然表明态度是有变化的,且有顺势而为的积极反应。但为慎重起见,弃用“欢迎”这一略显操之过急之词,“接待”则显得稳妥持重,不卑不亢,既不失主动又留有后路,细微之处见分寸。

对这样一次例行会谈,中央高层为什么如此重视?对一份常规的发言稿,周恩来为什么如此用心?它背后蕴含的深意充分表明,周恩来对国际大势的准确预判,对中美关系深远影响的高度关切,对国家尊严的全力维护和对关键时机的敏锐把握。

1970年2月20日举行的中美第136次大使级会谈中,我方大使奉命告诉美国大使:“如果美国政府愿意派部长级的代表或总统的特使到京探讨中美关系的根本原则问题,中国愿予接待。”这次会议,实际上是毛泽东、周恩来打开中美关系的决策,是基辛格和尼克松踏进中国大门的前奏[18]。

旷日持久的会谈,始于日内瓦会议期间,是周恩来煞费苦心亲自斡旋搭建的平台。从1955年至1970年的15年之间,尽管会谈断断续续,时冷时热,有交锋但始终没有越界,有僵持但一直没有冻结,成为中美两国交换对世界重大问题看法不可或缺的场所。中美大使级会谈,是中美两个大国在互不承认的对立情况下,有了一个沟通和联系的渠道。十多年间,周恩来为此付出了极大心血,保持韧性、耐心和宽容,坚持原则性和灵活性的结合,是新中国外交的一大创举。

1955年7月25日,中美双方发表了关于在日内瓦举行大使级谈判的新闻公报。为更顺利地推进中美会谈,外交部专门成立了“中美会谈指导小组”,由周恩来直接指导。经周恩来调动国内外力量共同做美国的工作,中美大使级会谈终于在1955年9月10日达成协议:中美双方承认,在各自国家内的对方平民享有返回本国的权利,两国分别委托印度和英国协助中国和美国平民返回本国。这是15年间中美大使级会谈达成的唯一协议,周恩来对此给予高度评价,他说:“中美大使级会谈虽然没有取得实质性成果,但我们毕竟就两国侨民问题进行了具体的建设性的接触,我们要回了一个钱学森,单就这件事情来说,会谈也是值得的,有价值的。”[19]

拷问“生存能力”坚决捍卫国家主权

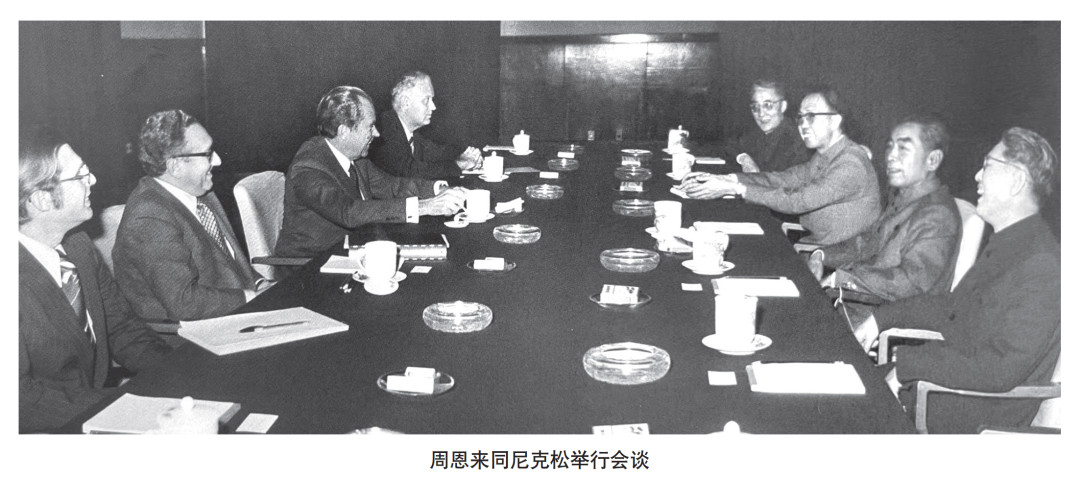

在中美两国关系史上,美国总统第一次来华访问,是举世瞩目的大事。在接待尼克松来华准备工作会议上,周恩来明确强调这次接待工作的原则是:我们是主权国家,凡事不能触犯我国主权;总的方针是:不冷不热,不亢不卑,待之以礼,不强加于人。

1972年1月3日,尼克松派国家安全事务副助理黑格到北京,安排访华的行政事务和后勤工作。4日凌晨,周恩来会见黑格,黑格转达尼克松和基辛格的口信说:“苏联政府决定迅速地、大幅改变对次大陆的政策,它们企图树立一些你们的敌人或敌人的代理人包围中华人民共和国。”美国认为,中国“生存能力”受到威胁,美国要“维护”中国的“独立和生存能力”[20]。周恩来听后深感这是美国一贯傲慢本性的暴露,是对中国尊严的严重蔑视,美方作出如此表态意在借苏联的威胁对中国进行恫吓,迫使中国在原则问题特别是台湾问题上让步。

6日晚,周恩来再次会见黑格,对美方口信进行严正的批驳,指出:“任何国家决不能靠外力维护其独立和存在,否则只能成为殖民地。社会主义新中国是在不断抗击外来侵略和压迫的斗争中诞生和成长起来的,并且一定会继续存在和发展下去。”[21]周恩来表情严肃,义正词严地质问:“黑格先生,你们为什么要使用‘生存能力’这样的字眼呢?”“为什么我们这样一个主权国家的生存能力,要你们美国政府来关心呢?美国人在世界上就是习惯于到处充当保护人。我要直率地说,这是一种帝国主义观念的反映,我们不能接受。”

面对周恩来的强烈追问和严厉斥责,黑格自知理亏,一再解释因为用了军人的直率语言,引起了“误解”,抱歉地说:“我实在没有想到这个词包含有这个意思,很抱歉,总理先生,我们可以把这句话删掉。”[22]

对美方提出的通过卫星转播尼克松在华活动实况,周恩来召集会议研究表示原则同意但同时决定由中国政府出资买下供美方使用的通讯卫星,然后租给美国使用。为什么要“多此一举,简单问题复杂化”,周恩来毫不含糊地说,在主权问题上,我们一点不能让。美国原来说他们自己带通讯设备,不要我们付费。我们说,这不行,我们是主权国家,我们买过来,租给你们用。你们付费。这样一方面维护了我们的主权,另外我们在跟他们使用时总能学到一点技术[23]。

质疑“添麻烦”敲响历史的警钟

尼克松访华后,受“尼克松冲击波”影响最大的,当算同中国一衣带水的邻国日本。1972年9月25日,日本新任首相田中角荣一行抵京访华。晚上,周恩来在人民大会堂宴会厅举行盛大欢迎宴会,中国人民解放军军乐团熟练地演奏日本歌曲《樱花樱花》《佐渡小调》《金毗罗船》。周恩来热情致辞:“日本首相田中角荣阁下应邀来我国访问,谈判并解决中日邦交正常化问题,我们感到高兴。”称赞田中访华“揭开了中日关系史上新的一页”。

在一片友好声中,田中发表讲话,称赞“中日两国有着长达两千多年的丰富多彩的交往历史”,接着讲到日本军国主义给中国人民造成巨大灾难时说:“然而,遗憾的是过去几十年之间,日中关系经历了不幸过程。其间,我国给中国国民添了很大麻烦,我对此再次表示深刻反省之意。”

在9月26日举行的首脑会谈上,周恩来对田中提出了严厉批评,说:“在昨天的晚宴上,田中首相讲‘添了麻烦’。这句话好像是弄湿了过路女人的裤子,向人家道歉似的。对于日本给中国造成的损失,你是怎么理解的呢?”[24]接着,周恩来证据十足地讲起30年前悲惨的往事,列数侵华日军的滔天罪行,并严正指出:“田中首相对过去的不幸过程感到遗憾,并表示要深深地反省,这是我们能够接受的。但是‘添了很大的麻烦’这句话,引起中国人民强烈的反感。因为普通的事情也可以说是‘添麻烦’。”田中解释说,从日本方面来说,“添麻烦”是诚心诚意谢罪之意,而且包含以后不重犯,请求原谅的意思。如果汉语里有更恰当的词汇,可以按中国习惯改。在联合声明中,日方对日本侵略战争问题终于用了“痛感负有责任”“要深刻反省”等词,表示了日本的歉意[25]。

周恩来对田中所讲的“添麻烦”一词高度敏感,并非纠缠历史、延续仇恨。相反,新中国成立后,周恩来一直关心中日关系,主张向前看,对于侵华战争责任问题,他多次明确表示应该严格区分日本人民与日本军国主义,发动侵略战争,给中国和亚洲各国人民造成巨大灾难的是日本帝国主义,而日本人民也是受害者;要正确对待2000年与50年的关系,一方面应牢记1895年至1945年这50年间遭受日本军国主义侵略的历史,又不能忘记中日两国人民长达2000年的友好交往史,诚挚地希望“中日两国人民要世世代代友好下去”。为了打破恢复中日邦交的困难局面,他提出“先从中日两国人民进行国民外交,再从国民外交发展为半官方外交,这样突破美国对日本的控制”的行动步骤。可以说,中日关系每前进一步,都包含着周恩来的心血、精心指导和培育。

周恩来之所以时刻敲响历史警钟,坚持就战争责任问题道歉的原则,是警示日本政府正视和铭记历史,不让历史的悲剧重演。正如他在欢迎宴会时强调的那样:“自从1894年以来的半个世纪中,由于日本军国主义者侵略中国,使中国人民遭受重大灾难,日本人民也深受其害。前事不忘,后事之师,这样的经验教训,应该牢牢记住。”

外交是一个为正义而战、为和平而战的特殊战场。置身这一战场,需要有强烈的爱国之心,还要有过硬的报国之智,深耕文化,厚植修养,胸襟远大开阔,目光犀利深邃,用睿智赢得尊重,用人格征服世界。这是周恩来用一生诠释的真谛,也是他留给后世的珍贵财富。

注释:

[1][5][6][13][15][16]中共中央文献研究室:《周恩来年谱(1949—1976上卷)》,中央文献出版社1997年版,第23页,第554页,第572页,第580页,第549页,第624页。

[2][3][18]李宏:《理性与艺术外交大使—周恩来》,人民出版社2000年版,第253页,第255页,第302页。

[4][7][8][10][11]中共中央文献研究室:《周恩来年谱(1949—1976中卷)》,中央文献出版社1997年版,第528页,第68页,第418、629页,第603页,第321页。

[9][14][17]中共中央文献研究室:《周恩来年谱(1949—1976下卷)》,中央文献出版社1997年版,第43页,第630页,第348页。

[12][23]中共中央文献研究室:《周恩来传》(下),中央文献出版社1998年版,第1713页,第2062页。

[19]王俊彦:《大外交家周恩来》(上),经济日报出版社1998年版,第333页。

[20][21][25]李连庆:《大外交家周恩来》第6卷,人民出版社2016年版,第290页,第290页,第312页。

[22]童小鹏:《在周恩来身边四十年》(下),华文出版社2015年版,第671页。

[24]王俊彦:《大外交家周恩来》(下),经济日报出版社1998年版,第817页。

(作者系周恩来思想生平研究会理事,淮安市周恩来邓颖超研究会副会长,研究馆员)