李云雷:我们能否理解浩然?

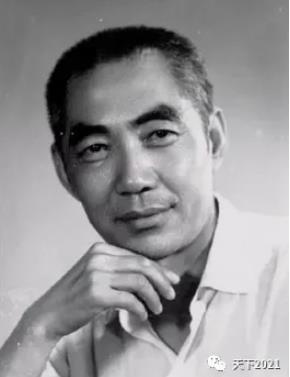

浩然先生去世之后,不少报刊发了文章。但这些文章除了怀旧(怀念浩然,或者怀念他们阅读浩然作品的感受等),基本上对浩然的评价还停留在80年代初的水平上,一般会认为浩然是个好人,或者对《艳阳天》、《苍生》有较高的评价,在肯定《艳阳天》时一般会认为其中对农村日常生活的描绘艺术价值较高,而“阶级斗争”理论则对之造成了伤害,等等——这基本上是80年代以来的“定论”了,但现在看来,这些似乎远远不够了,一些关键的问题都没有触及到。在我看来,浩然现在所得到评价远低于他所应有的,而评价浩然,也需要农村研究、文革研究与文学史研究等各方面的推进,而在其中最为关键的是:如何评价《艳阳天》在“十七年文学”或“合作化小说”中的地位,我认为现在的研究还不深入,而这部作品无论在文学史,还是文学理论、文学生产方式等方面都有重新认识的必要;如何重新认识《金光大道》,浩然曾几次说过《金光大道》是他最喜欢的作品,这似乎不应该仅仅被视作是一种戏言或愤激之言,而应该理解并加以探讨;如何评价《苍生》与“自传体三部曲”的文学价值,这些作品很少被纳入到捌玖十年代文学的讨论之中,但却具有很高的文学价值。只有在以上基础上,我们才有可能才能够整体上认识浩然,包括他的成就与不足,并由此对当代中国文学进行深入的透视与反思。

1、评价浩然的前提

评价浩然,并不只是简单地评价评价一个作家,而同时也是对当代文学的重新认识,因为浩然与“工农兵文学”有着密切的关系,他的作品也与农村合作化的历史相交织,而同时这也涉及到文学与历史、文学与政治、文学性等理论命题,值得我们重新思考。

第一个问题,文学跟历史之间的关系。

我们评价《艳阳天》《金光大道》必然牵扯到怎么来评价农村合作化道路的问题。现在一些人对《艳阳天》、《金光大道》基本上持否定态度,其原因就在于他们对历史上的“合作化”基本上是否定的。

但在这里值得思考的是,新时期以后党在政策上从未否定“合作化”,相反我们现在的家庭联产承包责任制,就是建立在“合作化”基础之上的,而并不是单干或私有化,只是组织的方式发生了变化,这是问题的一个方面;另一方面,面临当前农村中的社会问题,现在很多地方也在做小规模的“合作化”,重新组织起来,以应对全球化的市场以及环境问题、粮食安全问题等,很难想象原子化的农民在市场中会有竞争力,只有组织起来 他们才可能与市场中的其他主体进行博弈,现在农村中出现的生产合作社、供销合作社、金融合作社,在保护农民利益与焕发其主体性方面越来越显示出积极性,就是一个证明。当然我们不否定“合作化运动”及人民公社体制存在一些弊端与问题,但从大的战略来说,“合作化”可以说是中国农民唯一的出路。所以对“合作化”的否定是毫无道理的,以此对浩然的作品加以批评,也是没有说服力的。此外,一项社会运动的成败,并不意味着反映这一运动的作品的成败,即使“合作化”失败了,那么《艳阳天》等作品就没有任何价值了吗?似乎也没有这么简单,也并不是这么直接对应的。

第二个问题,我们如何评价“左翼文学”的传统?

在经历了“文革”之后,“左翼文学”是否可用为今天的思想文化资源,如果可能,我们将怎样理解历史;如果不可能,我们将如何应对当前所面对的问题?这是一种两难的困境。在对90年代“重写红色经典”的分析中,戴锦华也表达了对这一困境的体认,她认为这一现象“不期然间展露了当下中国,或许也是全球性的批判知识分子之思想与社会实践的瓶颈状态:是否可以忽略20世纪革命历史所遗留的巨大债务而启用20世纪革命的思想资源?是否由于必须首先清理历史的债务,便可以无视现实的苦难与社会问题?拒绝以历史中的灾难作为现实苦难的阐释或托词,是否便意味着对历史中的灾难和未解的疑题的搁置?直面社会苦难,是否便意味着二项对立式的语词与思维的合法性?如何应对二项对立式思维与本质主义及其20世纪极权主义间的逻辑关联?而拒绝二项对立和本质主义的思维和表达,是否便意味着失语和无为?拒绝胜利者的立场,拒绝恣肆张扬的新自由主义逻辑,则如何开启别样的社会实践的空间和未来的可能性?”[1]而洪子诚则指出,在“全球资本主义”的历史语境下,左翼文学的“这种‘异质化’,这种‘异类’的声音,更表现出它的意义和价值”。与80年代的简单排斥不同,现在文学界有越来越多的人认识到了“左翼文学”的积极意义,而这应该只是对之进行深入研究公正评价的开始,在这涉及到如何重新认识浩然的问题,

第三个问题,是文学与政治之间的关系。

不少人批评浩然主要是因为他的作品跟政治靠得太近了。其实80年代的文学作品,也跟政治靠得很近,不过是他们论证改革的合理性,是另外一种政治,跟浩然不太一样。现在来说,文学作为文化政治的一种方式,作为“象征领域的一种斗争”,它是跟政治有着很密切的联系的,按80年代的思路来看,文学只要跟政治沾边,就是不好的,但现在我们来看,这是80年代文学也没有做到的,无论是现实主义还是“先锋派”的作品,其背后都是隐晦的政治意识的变大,这个角度很值得反思。

第四个问题,是文学性。

现在很多人都在讨论文学性,但具体什么文学性呢,也很难说清楚,在我看来,“文学性”不是一种抽象的“本质”,而应该在作家、作品、读者之间的相互关系之中来把握。我觉得浩然的“文学性”跟80年代以来建立的那种对文学性的理解不太一样。因为浩然的文学性是面向普通大众的,预期的读者不同,文学的生产方式也不同。比如说像《艳阳天》,他当时把所有稿费都捐出去了,还有个材料提到,当时两个合作社之间互相赠送礼物的时候就会赠送《艳阳天》,它就整个地参与到其中,一个文艺作品跟读者、作者,跟它的表现对象之间是一种很融洽的关系,现在来说,这样一种关系对我们今天仿佛天方夜谭似的,但是它确实有那样一种文学性,它的文学性是建立在文学生产—流通—接受各个环节很融洽地相处的基础之上的。

2、十七年、合作化小说与农民的“本质”

在对50—70年代的“合作化”小说的研究中,不少研究者较为关注《创业史》,但在笔者看来,《艳阳天》(也部分地包括《金光大道》)却是更重要的作品,因为它具有三重意义上的“完成性”。

首先它的文本是完整的,而《创业史》只完成了第一部和第二部的一部分,许多在《创业史》中没有展开的矛盾、冲突以及人物塑造,在《艳阳天》中得到了更为充分的展开。不仅如此,与《三里湾》、《山乡巨变》、《创业史》等描写“合作化”的小说相比,《艳阳天》更具有史诗气魄,力图将阶级斗争的理论与乡村生活的再现结合起来,同时也更典型地表现出了主题、理论的规定性。

其次它是“十七年”文学的终结,这部长达120万字的巨著分3卷分别出版于1964年9月、1966年3月、1966年5月。其最终诞生刚好临界于“文化大革命”的发生,因而有人认为它是整个“十七年文学的幕终之曲”。

再次这部小说是新文学对农民叙事的一种“完成”。新文学史上对农民的叙事,从鲁迅、萧红、赵树理、柳青直到浩然,形成了一个连贯的线索。如果说鲁迅的《阿Q正传》等小说表达了启蒙知识分子对农村、农民的“哀其不幸、怒其不争”的俯视态度,萧红的《呼兰河传》等小说对农民虽然持一种平视的态度,但也体现出了知识分子与农民的隔膜。其实从左翼文学刚兴起的时候就有一个追求,就是“大众写、写大众、给大众写”这样一个追求,这个追求在浩然身上形成了一种统一,而《艳阳天》作为他的第一部长篇小说,也便成为了生活积累、艺术经验与独特创作方式的集中表达。

但是另一方面,这个追求一旦实现了的话,又会出现另外一个问题。我在一篇文章里分析到:浩然有时候会出现一个问题,那就是当主流意识形态跟农民之间的利益发生冲突的时候,他就会站在主流的方面,而可能会把农民的利益放得淡一些,这当然是他的不足,但又跟他整个的创作思路、创作特色都有很大关系。因为他最早写短篇小说《喜鹊登枝》,包括他最早期写新闻,都是以写好人好事、新人新事这样一种方式来写的,他看到社会中的丑恶现象,都要把它转化成好的,想用这种榜样来帮助那些落后的方面。这是浩然的一个特点,也是值得我们今天反思的。

如果从合作化小说的传统来讲,解放区时期欧阳山的《高干大》是最早写合作化的一个长篇小说,还是比较粗糙,后来出现赵树理的《三里湾》、周立波的《乡村巨变》、柳青的《创业史》,逐渐形成了一个叙述上比较成熟的模式,而浩然的《艳阳天》、《金光大道》则把这个叙事模式发展到了极端或最高峰,从合作化小说这个角度来说,也是经历了一个逐渐完善化的过程,其中很重要的变化可以说是两点:一个是主要人物的变化,在欧阳山、赵树理和周立波的小说中,有积极分子,但还没有形成“英雄人物”,这在《创业史》是一个转折,而浩然的小说则塑造出了更加鲜明、突出的英雄人物;二是结构方式或叙述线索的处理,同样在欧阳山、赵树理、周立波的小说中,故事的主线不是很清晰,到《创业史》以“路线斗争”来组织全篇,浩然的两部作品则进一步以强化了这一方式,并且更曲折、细微。如果我们从叙述模式的角度来看,与赵树理他们的作品相比,柳青的小说更成熟,而浩然则是柳青之后这个模式里边最好的一种创造。

而有人认为《艳阳天》或《金光大道》中的农民不真实,真实的农民是愚昧、落后、保守的,这说明他们并不了解中国农民,在历史上的某一段时间,他们不仅不是落后保守的,而是一种时代的先锋,他们不仅创造着历史,而且同时创造着农民的“新本质”,他们是历史的主人,是那么积极、乐观,充满着改天换地的豪情,——这样的农民是让今天的我们感到陌生的,但却是真实存在过的,比如陈永贵、李顺达、王国藩等劳动模范,比如《创业史》中梁生宝的原型王家斌、《艳阳天》中萧长春的原型萧永顺,而这样的农民之所以让我们感到陌生,恰恰在于1980年代以来逐渐形成的精英意识,这一意识让知识分子与农民隔绝开来,他们以一种高高在上的启蒙视角来俯视,这样农民就从“社会主义新人”变成了国民劣根性的代表,成了“文明与愚昧的冲突”中“愚昧”的一方,高晓声的《陈奂生上城》、何立伟的《乡场上》、莫应丰的《驼背的竹乡》,这些1980年代的名作,不过是鲜明地表达了这一时代的主题。而从《高干大》、《三里湾》、《山乡巨变》、《创业史》,一直到《艳阳天》、《金光大道》,中国农民在历史中翻身的过程,也是其在文学作品中获得了主体性的过程,这两个过程是互相交织、互相促进的,难道这样的农民不是真实的吗?李杨曾将梁生宝形象的塑造,看作是创造中国农民的新的本质的努力,并在此基础上将他与梁三老汉等代表“旧本质”的农民并列,是极富洞察力的。正是在想象与叙事中,“新本质”才在文本中得以呈现,而这则是与农民在中国革命、中国历史中的主体性与能动性分不开的,正是在这一过程中,他们不仅改变了中国历史,而且改变了创造出了农民的“新本质”。

3、新时期的创作与“不忏悔”

现在对浩然的评价基本上还是围绕着《艳阳天》和《金光大道》,80年代以后的作品基本上没有受到太多的重视。比如说《苍生》,还有“自传体三部曲”,基本上还没有受到太大的重视,但是我觉得它们总体上对浩然来说应该是很重要的,如果要深入研究的话,这两方面不应该忽略。

《苍生》是浩然“新时期”的代表作品,主要描写了80年代的农村改革,及其对农村各个家庭的影响。这部小说在新时期并未得到充分重视,但在今天看来,它却处于当代中国农村叙事的转折点上,即农村题材的小说从“社会主义现实主义”到“改革文学”的转折,小说既对农村改革充满向往,也对“合作化”道路满怀眷恋,这不同于50—70年代的《三里湾》、《创业史》、《艳阳天》、《金光大道》等作品对“合作化”的热情讴歌,也不同于《芙蓉镇》、《许茂和他的儿女们》、《古船》、《浮躁》对“新时期”的认同与赞扬,在这部作品里,作者的态度是矛盾的,但也是认真的,正因为如此,它为我们呈现出了一个更为丰富、复杂、真实的世界。

浩然的《乐土》、《活泉》、《圆梦》等“自传体三部曲”,描写的是浩然从一个孤苦无依的儿童,成长为一个作家的过程。浩然的成长,也是与“历史”一起成长的,在小说中,我们可以看到这里的“成长”,包括几个方面的内容,首先是他作为一个“个人”从童年到青年的历程;其次是他作为革命的一分子在斗争中逐渐成熟的过程;再次是他作为一个作家,是怎样由一个只上过三年小学的孤儿,经过刻苦的学习与磨炼,逐渐开始发表作品,直到最后加入中国作家协会,成为一个作家的;在这样的过程中,也包括他在思想修养上是怎样逐渐提高自己的。这三部作品不仅具有社会意义,而且在艺术上也具有较高的价值,我们甚至可以说它是浩然最好的作品之一。

关于浩然,80年代以来议论较多的是他“不忏悔”,不少人都对他这一点提出批评,这也是可以讨论的一个问题。“忏悔”与否是个人的事,与个人的信仰、观念及认识相关,别人似不应强求,而且正如有研究所指出的,无论是卢梭还是托尔斯泰的《忏悔录》,都是通过“忏悔”来确认自己道德上的正确性与优越感,所有的忏悔归结到最后不过是“我错了,但我是个好人”,这在卢梭《忏悔录》那著名的引言中就可以看出,从“忏悔”的基督教原义来说,也不过是以“忏悔”来换取灵魂得救,是人与上帝的一种交换或者默契。

比如我们可以以巴金先生来对比,很多人对巴金《随想录》评价很高,认为它是代表了“世纪良心”的作品,但对于巴金来说,自我否定与反思是从30年代就开始的,1940—70年代,他也在不断“忏悔”,而《随想录》不过是一系列“忏悔”的延续与最高峰,如果时代主潮发生变化,他会不会再“忏悔”也是件难说的事;其次,从《随想录》中两篇关于胡风的文章来看,他忏悔的力度与深度是与政策的变化密切相关的,并不像一些人说得那么“独立”;再次,正是从“忏悔”中,他得到了文化界的高度赞扬,也确立了他在新时期以来文坛上“文化英雄”的地位。从一个“犯了错误的人”到“文化英雄”或“世纪良心”,这一戏剧性的变化是通过“忏悔”来完成的,其中充满悖论,当然这里我们并不是对巴金先生不敬,而是对“忏悔”本身也应该有一定的反省性认识。

与巴金的“忏悔”相比,浩然的“不忏悔”正显示出了他的“信仰”和内心的坚持,对这一“信仰”的看法可以有所不同,但在号称“多元化”的时代,如果连这样一个“异端”都不能宽容,就很难说是“多元”了。

4、重建中国文学的主体性

就在浩然去世的前一天,法国作家罗伯—格里耶也去世了,我觉得可以把他们这样两个作家来比较一下。罗伯—格里耶从80年代以来在中国的影响很大,不少先锋作家都受到罗伯—格里耶影响。我在学校里的时候,也看罗伯—格里耶的作品,包括新小说派的其他作家萨洛特、克劳德·西蒙等。我在看罗伯—格里耶的《橡皮》的时候,突然就觉得他写的那些,跟我们的生活完全没有关系,我们为什么还要看它?现在看来当然也不是没有关系,但这种关系比较间接,不是那么切近。

但是现在我们的文学教育,特别是大学里的文学教育,是建立在这样一套认识体系上的:西方文学比中国文学高级;西方现代主义比西方古典文学高级;而西方现代主义之后的,比如“新小说”,要比西方现代主义高级,所以大家都要去看罗伯—格里耶。而这个体系本身则是有问题的,值得反思的。我上小学的时候,还不怎么识字,就看过浩然与刘绍棠合编的一本中短篇小说集《乡土》,书的封面跟封底都掉了,但是我觉得它跟我们农村的生活是整个联系在一起的,它们整个的基调、表达的感情和表达感情的方式,都是我们可以理解的。而现在的文学教育,则把这种跟自己生活有关系的文学逐渐排斥,用一种精英化的、现代主义的、的作品来取代它,它成为一种文学的经典,一种新的审美的时尚,不跟更多的普通读者发生关联,只是成为了精英之间互相识别的一个符码。所以我觉得在这个意义上来说,浩然,以及中国的左翼文学或“人民文学”,其实是跟西方文学包括西方左翼文学是一个完全不一样的道路。像萨特、加缪,也只是在知识分子的阶层或是精英阶层之间能起到一定的作用,而没有跟普通读者的生活会有什么关系,我觉得这正是中国“左翼文学”的一个长处与优点,而这方面的研究还展开得很不够。

而浩然在这方面有不少独特的创造,比如关于《艳阳天》,木弓就指出,“再次读《艳阳天》,我是非常震惊的。因为这部最具时代精神的长篇巨著中居然看不到中国文人文化影响的痕迹,也看不到西方哪怕古典知识分子文化影响的痕迹,只有彻头彻尾的充满民间文化的泥土气息,仅此一点,就值得我们刮目相看。在今天,这种写作是多么不可思议,而当年的浩然,居然创造了这样一个文本。他用纯粹民间的文化改造了已非常知识分子化的长篇小说形式,并创造了在一个封闭时代才能实现的适合农民读者阅读的艺术表现形式。据我所知,在当代文学中,还没有哪一个作家能够如此建设性地给出一个长篇形式。贡献一种艺术形式,是所有作家梦寐以求的理想。”[2]

这里强调了民间文化对长篇小说形式改造的作用,但不仅是民间文化,浩然是在继承了西方文学、中国古典文学以及民间文化的基础上,在内容上以社会主义现代性对抗资本主义现代性,而在形式上也融会创新,创造出了一种独特的适合中国民众接受的表达方式。

在时间的处理上《艳阳天》也很有创造性,我们也可以说,在《艳阳天》的第一部中,一天半的故事时间在浩然笔下“成了一个小小的永恒”,但与乔伊斯的《尤利西斯》不同,他对时间的把握不是向内、向人的意识领域展开的,而是向外、向人的社会领域而展开的。在如此短暂的故事时间里,向内挖掘是较易于做到的,而向社会领域扩展则较为困难。在文学史上,陀思妥耶夫斯基也以故事时间短暂而著称,他的小说既向内、也向外扩展,具有戏剧化、狂欢化的倾向,但《艳阳天》的故事时间虽然短暂,在整体风格上却更接近于托尔斯泰、肖洛霍夫等作家的史诗性风格,这在世界文学史上也是很独特的。

我们也可以把浩然《自传三部曲》,跟普鲁斯特的《追忆似水年华》做一些比较,法国叙事学理论家热奈特曾把七卷本的《追忆似水年华》内容概括为一句话:“马赛尔怎样成为一个作家”,他认为小说的全部内容都是这一句话的展开。按照他的方式,我们也可以相似的一句话来概括浩然的三部曲。但与《追忆似水年华》不同,“自传体三部曲”所着重的不只是个人心理、细节、意识流的描绘,还涉及到了社会、时代的各个方面,这既与中西方文艺潮流的不同有关,也与在世界秩序里中国所处的位置相关,如果我们认可杰姆逊所说的第三世界国家的文学都是政治寓言,那么离开民族国家、阶级等范畴,我们很难讲述20世纪一个中国人“个人”的故事,所以浩然说,“这套书虽称‘自传’,但我写的不是我自己,而是‘我们’。我盼望它所体现的历史的、认识的、美学的作用都大大超越自传小说本身”[3]在这个意义上,我们将“自传体三部曲”与《追忆逝水年华》相提并论,并认为它是20世纪中国作家的“成长史”,应该是并不夸张的。

在今天,我们可以越来越清楚地看到,尽管80年代以来中国文学的方向是“走向世界”,但大多不过是对西方不同流派的模仿,真正在艺术上有所创新,既不同于中国古典文学,也不同于西方古典、现代文学的,恰恰是中国“左翼文学”或“人民文学”的实践,而中国文学也只有在对中国底层的关注、思考与艺术表现中,才能确立其主体性,在这方面,包括浩然在内的“人民文学”是中国文学的一笔宝贵财富,我们只有在继承与扬弃这一传统的基础上,才能使中国文学有一个美好的未来。