严海蓉 高明:资本为何扛不起乡村振兴的大梁?

2018年夏天,我们前往西藏自治区双湖县调研嘎措乡集体经济,刚开始当地的一些干部对我们调研集体经济有些不解。他们认为集体经济是落后的、迟早要被淘汰的制度,有什么值得调研的呢?

但我们调研发现,恰恰是集体经济让嘎措乡拥有了稳健的经济、小康的民生、和谐的社会、以及良好的生态。与单干牧户相比,在接近无人区的雪域高原上,嘎措的集体牧业既能保护生态,严格执行草场轮牧制度,又能出产更优质的畜牧品,还能开展多元兼业,自主开发多种皮毛制品,组织建筑队,等等。嘎措的人均可支配收入不仅远高于双湖县的其它乡镇,还高于西藏双湖县以外地区农牧民的人均水平。

在社区内部,嘎措在按劳分配的基础上,照顾年老体弱者,甚至还首创了牧民养老制度。嘎措乡地处海拔4900米的高原,自然环境恶劣,除了“生态宜居”这一条非人力可为之外,依靠集体的力量,已经达到了乡村振兴战略总要求的其他几项:产业兴旺、乡风文明、治理有效、生活富裕。

我们在西藏听到的有关集体经济的成见并不罕见。这种成见大多随着农村改革、集体式微而出现,时至今日仍然有相当的普遍性。农村改革以来,学术界出现了两种观点:一种是小农持久论,倡导小农是“三农”发展的主体;另一种是“腾笼换鸟”论(或称小农消亡论),倡导农民进城、资本下乡,让专业大户和龙头企业成为农业的主体。

那么,乡村振兴应以谁为龙头呢?

20世纪90年代以来的“三农”困境已经说明乡村振兴的龙头不可能是分散的小农,但也不是专业大户和龙头企业。此外,乡村振兴也不能简单依靠城市化来带动,乡村问题与城乡关系、城市化密切相关,但也是相对独立的,政府也难以充当乡村振兴的龙头。

在社会主义新农村建设中,政府已经对农村的基础建设投放了大量的资金,这样的外部性输血对改变乡村面貌,尤其对改善基础设施,发挥了相当的作用,然而仅仅依靠政府并不能解决农村社区由去组织化带来的内生性缺失的问题。进入新时代以来,中央政府已然看到乡村问题的基础性和长期性,将“乡村振兴”作为一个中长期战略,正是体现了这一认识。

我们希望通过调研回答乡村振兴谁是龙头,乡村振兴如何探路这两个问题。

我们认为中国乡村未来可持续发展的短板是缺乏组织化、缺乏内生性。通过调研,我们认为重新激活的村集体应该成为引领乡村社会发展的龙头,村庄的新集体化能够解决乡村的组织化和内生性问题。只有解决了这个问题,农村业态黯淡、农村社区原子化、农村生态环境缺乏整体性统筹等问题才有可能解决,乡村振兴才有基础和抓手。

一、乡村振兴的龙头

谁是乡村振兴的龙头是一个重要的政策问题。

20世纪90年代以来,因为缺乏抓手,面对扶贫增收的任务,地方领导往往通过行政命令安排农民的种养项目,结果却往往不如预期。行政命令式的推动往往效果不佳、事与愿违,还可能导致相互的埋怨和腹诽:地方领导责怪村干部落实不积极,村干部则觉得自己要被动承担试错的责任和后果,担心遭到村民埋怨[1]。

显然,地方领导做主,却并不承担决策的后果,村干部不能决策,却要承担试错的后果,权责不统一。从权责统一的角度来看,乡村振兴的龙头不应该是地方政府,而应该是村集体。地方政府需要提出地方发展的战略指引,而乡村振兴的具体路径、方法和决策,需要依靠村集体发挥责任心和能动性。

资本是否能承担乡村振兴的主体呢?

乡村振兴战略提出后,一些资本活跃在民间高端论坛,在乡村振兴中寻求商机。诚然,让资本唱主角是很多发展中国家振兴农业的主流思路,然而招商引资带来了很大的负面性。有国际农政研究发现,资本化农业越来越趋向于“采掘性”(extractivism),即农业越来越脱离传统的资源循环模式,越来越趋向于资源流失的模式,这样的农业模式具有采掘性,也可称为“掠夺式”[2]。印度著名的生态学家范达娜席瓦言简意赅评论了其后果:

在所谓高产的同时,整个生态系统在沉沦,生态的多功能在沉沦,每亩的营养产出在下降。在所谓高产的同时,它们把高产的成本都外部化了,比如所造成的水污染需要花费450亿美元才能清除,而这些成本由整个社会来承担[3]。

荷兰农政学者范德普勒格指出,资本主导的农业在表面上、在短期内,可能带来了“发展”, 然而从实质上、从中长期来看,这一模式主要通过流动性和资源配置来实现资本的利益诉求,并不考虑当地的生态保护、可持续性、以及当地劳动力的安置[4]。

采掘性农业不仅导致资源流失,也使得农业越来越脱离甚至排斥地方社区和文化,农业失去了与社区、文化、生态维护相关的多功能性。采掘性农业以资本为主体,服务于单一的利润导向,经济价值的生产排斥了社会、文化、生态等方面价值的生产;农业与当地的社区、文化、生态脱钩,导致乡村的业态与乡村社区、乡村文化不能达成有机的整体性;这样的业态模式,不仅本身缺乏可持续性,更无法带动乡村振兴。

乡村振兴是多种价值振兴的统筹协调,包含社区、文化、生态、农民生计等方面,只有村集体能够兼顾多元价值,兼顾短期利益和长期可持续性。所以,乡村发展、乡村振兴的龙头应该是村集体。无论资本还是政府当龙头,都错置了乡村振兴的主体。

关于乡村发展的前景,小农持久论和小农消亡论在国际学界仍然争执不休。小农持久论强调小农经济的韧性,即小农利用家庭劳动力、以改善生计为目标,比公司化运营主体更有伸缩性、更坚韧。小农消亡论则强调小农生产缺乏规模化的经济效益,在市场化的环境中必将被碾压,因此农业的资本化、企业化是必经之路。

近年来,生态和气候危机使得这一争论出现了反转。一些学者和世界各地的农民组织支持小农持久论,强调小农农业的多功能性,认为其能兼顾社区、文化、生态等多元价值,对环境更友好,更有助于扭转气候危机。与之相比,小农消亡论的价值观是资本效益优先,其投入-产出的方法强调单一的经济价值产出,因此直接冲撞了保护生态多样化和温室气体减排的时代要求。

国际研究机构ETC Group的研究发现,全球小农用不到25%的资源(包括土地、水和石化能源)养活着世界70%的人口。相比之下,工业化的食物体系用了至少75%的资源,仅养活了全球30%的人口,而且还产生了大量温室气体。小农农业体系的生态多样性是工业化农业的9~100倍。同时,工业化食物体系每产生1美元零食,全社会需要倒贴2美元来弥补该体系的负面性,即它带来的健康和环境代价。因此以过去70多年的表现来看,工业化食物体系太耗能、太昂贵,难以持续[5]。

荷兰的农政学者范德普勒格以40年来发展中国家和发达国家的农业与农民研究为基础,分析了小农农业、农场主农业、公司农业这三种模式的性质和特征。他认为小农模式以改善生计为目的,利用家庭和社区的劳动力,通常以生态资产的可持续利用为基础,因此小农模式具有生计改善、灵活兼业、社区互助、生态维护等多个功能。通过对秘鲁、荷兰、意大利长达30年的跟踪调研,范德普勒格认为这三个国家都出现了再小农化趋势[6]。

关于未来农村的前景,也有学者倡导乡村发展采取“去农业化”(de-agrarianization)的策略,鼓励脱离传统的格局,重塑乡村业态、就业结构和空间格局[7]。这样的策略并非必须招商引资,而是强调调整乡村业态、优化就业结构、改造空间格局,以带动乡村发展。中国幅员辽阔,内部有丰富的差异性,乡村本就应该有多样化的业态布局。

在国际农政视野下,结合中国70多年的发展经验,中国乡村发展的制度特点和优势是什么?我国长期积累的制度特点是以农村集体经济组织为主导,这一制度特点能够发挥组织化的优势,可以超越小农作为小生产者的局限性,实现适度规模经营,开发多样化业态;同时,还可以比小农更好地统筹和保护社区农业的多功能性和多元价值。这些优势在上述嘎措的实践中有充分的体现。

关于农村集体经济组织,习近平曾有如下总结:

一是农村基层组织管辖的集体经济组织作为农村集体土地及集体资产的所有者载体,行使着集体所有的土地等生产资料的发包、管理以及集体企业经营制度的选择和经营预期的确定等重要职能;

二是在目前我国农业不可能获得太多的财政补贴和工业反哺的情况下,农村基层组织管辖的集体经济组织仍承担着保护农业这个弱质产业的重任;

三是在广泛领域内帮助政府实施多项农村社会发展计划,这是农村基层组织管辖的集体经济组织具有的一个巨大而又往往被人们所忽视的现实功能[8]。

2020年9月30日,习近平在联合国生物多样性峰会上发表了重要讲话,指出“当前,全球物种灭绝速度不断加快,生物多样性丧失和生态系统退化对人类生存和发展构成重大风险”,并宣布中国将于2021年举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(联合国生物多样性大会)[9]。可以看到,对生物多样性的恢复、保护和发展得到了我国政府的高度重视。

乡村地区的发展与生态的恢复和保护息息相关,是乡村振兴不可避免要面对的问题、承担的责任。在这一过程中,农村集体经济组织具有多种功能,包括管理资源、统筹经济、保护农业、社会发展、生态恢复。

自20世纪80年代的农村改革以来,以农户承包经营为基础的集体和农户双层经营逐渐忽略了农村集体经济组织的优势。随着社会经济的发展,农户承包经营权却渐趋固化,农村集体经济组织的“存在感”及其统筹协调权利逐步虚化。2024年6月28日,《中华人民共和国农村集体经济组织法》通过,并将于2025年5月1日施行,我国农村集体经济组织即将不再是没有“户籍”登记的“黑孩子”,但在实践中,农村集体经济组织的统筹协调仍有待发挥,才能在乡村振兴中发挥制度优势。

农村改革40余年,农民已经出现了两极化、离散化的趋势。农村集体经济组织还有没有可能实现第二次飞跃,发展“新集体经济”?在市场化的条件下,第二次飞跃如何起步?农村集体经济组织将如何重新组织农民,又能够在市场机制下发挥怎样的作用?带着这样的问题,我们在2017-2019年以及2022-2023年对新型集体化实践的7个案例进行了调研和分析。

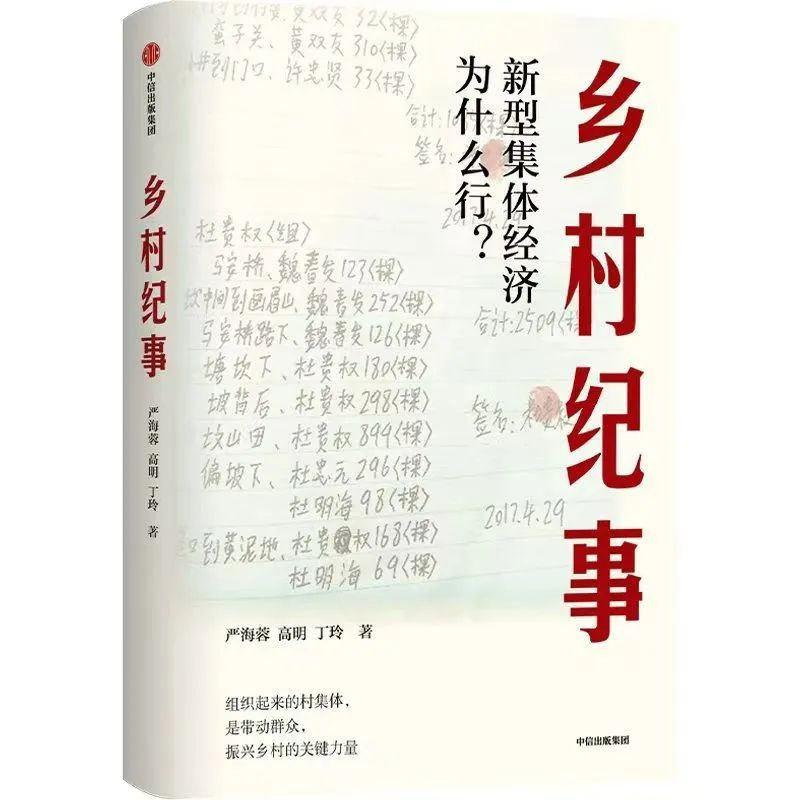

这7个案例分布在全国不同地区,主要在我国东北、西南和西北地区,分别是:黑龙江省尚志市新兴村(朝鲜族)、黑龙江省五常市山南村、贵州省安顺市塘约村和大坝村、云南省腾冲县新岐村、西藏自治区那曲市嘎措乡(藏族)、河南省洛阳市土古洞村。7个案例包括不同的业态:黑龙江的新兴村、山南村以水稻种植为主业;贵州塘约村、大坝村以蔬果业为基础,二、三产业并举;云南的新岐村以林业为主;西藏嘎措乡以牧业为主,多业经营;河南土古洞村以农业休闲旅游为主。

在这些案例中,除了嘎措乡是人民公社时期的集体经济在市场经济条件下的延续,其它村庄的集体化都起步于21世纪。我们通过集体调研、集体讨论的方式完成了本书的写作。下面笔者将简述调研的总体情况,并从国际经验角度来阐述集体经济的意义。

二、新型集体化实践

集体经济,今昔不同。计划经济时期,人民公社“三级所有、队为基础”,集体经济有着明确的组织架构和功能设定。农村改革40余年后的今天,农村组织化有待再次飞跃,新型集体经济如何起步、如何组织群众既是理论问题,也是实践问题。

改革时代,虽然我们有南街村、周家庄这样的经典案例,但它们似乎业带来了一种“悖论”。一方面,它们的存在让人们对集体经济的优势有鲜活的认识,另一方面,以它们为代表的集体经济高标配也让不少人望洋兴叹。有人因此认为,分田到户实行几十年了,中国其他农村已经没有条件复制它们的经验。而近几年,受《塘约道路》的启发,山东烟台推广党支部领办集体经济的做法,是一次突破性的、市域范围内的尝试。

结合实践经验和当前乡村的情况,我们建议可以先对“集体化”这个概念适度放宽,再来讨论“新型集体化”,使其既有原则可循,也能灵活适应发展变化,从而有利于我们看见当下的实践创新,鼓励乡村在既有条件下“八仙过海,各显神通”,应用“新型集体化”的思路来振兴发展。根据文献研究和实地调研,我们认为不必急于用既定的框架或者指标来划定今天的“新型集体化”。

2017年,党的十九大报告指出:“深化农村集体产权制度改革,保障农民财产权益,壮大集体经济。”在这一指导下,地方政府确实在想方设法地减少集体经济空壳村,增加集体自有资金。不过,在调研中我们发现,地方政府对集体经济的理解往往也仅限于拥有“集体资金”。而集体经济的壮大应该是多层次推进的,表现为从资金、资产、生产资料的集体化到生产关系的集体化。

为了鼓励和发现实践创新,我们建议把壮大集体经济界定为公共性不断扩大、社区黏性(团结)不断增强的过程。此处公共性的扩大不仅指提供更多公共产品,也指从集体自有资金到集体生产资料、集体经济生产关系的推进,这是公共性、集体能力从简单到丰富的扩展。我们认为新型集体化的原则在于公共性的丰富和扩大,其灵活性则在于不要求一步到位,允许有探索的过程。

从我们的案例来看,今天的新型集体化往往发端于合作社,但它们又不是以市场化原则为主导的专业合作社。在怀有初心的带头人推动下,新型集体经济逐步丰富了其公共性内涵,扩大了普惠性。如此,农村集体经济不仅仅是部分农民增收的途径,也是乡村多元价值、多功能性的载体,更是乡村振兴的基础。

基于我们调研的7个案例,我们可以概括新型集体化实践的特点。[10]

1. 初心推动

当下全国登记的合作社有224万个,80%以上为空壳,这是公开的秘密。有着40年基层工作经验的江西省宜黄县政协委员李昌金把合作社总结为大户推动、企业推动、社会组织推动和行政推动的结果[11]。其中,行政推动的合作社,主要是以项目或者任务为导向,是以“政府行政命令的方式成立的合作社”。

虽然这个总结比较全面,但我们调研的7个案例却并不对应其中任何一种。除了西藏嘎措乡是人民公社时期集体经济的延续,其他几个案例中的集体经济都是由新世纪条件下的初心推动的,不以具体的项目或任务为导向,更不是政府行政命令的结果。

20世纪50年代农业合作化运动的初心,在社会层面是防止贫富分化、追求共同富裕,在经济上是创新社会化的分工合作,提升生产力,在政治层面是建立以新的生产关系为依托的村庄共同体,巩固社会主义政权。相较之下,在我们调研的案例中,新世纪新集体经济带头人的初心,则是追求共同富裕,为20世纪90年代以来乡村发展的困局寻求出路。

农村家庭联产承包责任制已经实行40多年,现今农村出现分散、分化的局面,把集体当作事业的动力不足,新型集体化实践的初心从哪里来?中国社会主义传统在乡村基层的土壤中依然留存着种子,而新型集体化便是这些种子发芽、开花、结果的过程。在这一过程中,集体重新被塑造,成为乡村振兴的发动机。发掘由初心推动的新型集体经济,为乡村振兴提供思路,正是我们调研的问题意识所在。

在我们的调研案例中,这份初心往往由不同的机缘激发,但都有一个相同的背景,那就是农村的分散分化。

黑龙江新兴村是一个朝鲜族人聚居的村庄,“50后”金正浩在19岁人党时立下决心,要为村庄建设出力,恰巧他那时看了一部朝鲜电影《鲜花盛开的村庄》,便立誓也要把家乡建设成美好和谐、鲜花盛开的地方。时过境迁,20世纪90年代,金正浩去韩国打了七八年工,回来后,村民觉得他为人正直,有技术、有能力,都希望他能留下做书记,不让他再走了。

2004年,赴韩国打工开始在新兴村成为热潮,那里的青壮年80%都出国务工,平均年收入有几万元。当时已经是村支书的金正浩并没有因此觉得高枕无忧,反而看到了问题和危机:青壮年外出打工导致村里大量土地抛荒,不能外出打工的村民则缺乏致富途径,许多村民缺乏大局观,只顾自己家,导致村容不整,年轻人盛行喝酒、打牌的风气。

金正浩忧心村里的土地抛荒,思索着如何带领留守村民改善生活。2007年《中华人民共和国农民专业合作社法》出台,金正浩找到了把初心转化为实践的路径,他说:“我们的合作社跟其他合作社不同,不是家庭办的,不是为自己利益的,而是以共同致富为目的的。”

这样的初心是被村民需要和信任的,也是村民选择的结果。正因为金正浩坚守社会主义初心,眼里看得到留守村民的困难,心里装着村庄发展的大局,他才能思考整体性的问题,探索新型集体化。金正浩和村民这种联系和互动是中国特色农村发展道路在基层的一种体现,是具有中国特色的实践。

黑龙江省尚志市新兴村

贵州省安顺市大坝村的陈大兴是“60后”,1996年,28岁的陈大兴接受了弥留之际老书记的嘱托:“党员就是要为村里好,为老百姓好,我相信你一定能够带领村民们走出贫困。”但是如何才能带领村民们走出贫困呢?在地方政府的指导下,大坝村尝试了几个种养殖项目,屡试屡败,不得其法,大坝村仍然是省二级贫困村。2012年陈大兴被派去著名的华西村学习,那里的集体经济让他真正受到了震撼,回来就和村“两委”开了一个星期的会,讨论大坝村的未来发展,他的想法到了村“两委”的支持。正是在华西村的经历激发了陈大兴的初心。

河南土古洞村的带头人、村支书郑向东也是受到集体经济实际案例的启发,激发了初心。1995年郑向东听说了南街村的集体经济后,将信将疑,亲自前往考察后大受震撼。回村后,郑向东多次召开会议,从村“两委”的班子会议到党员会议再到村民代表大会,组织大家讨论村庄发展道路问题。除了开会讨论,两个多月里,村委会让7个村民小组轮流观看介绍南街村集体经济的光盘,并组织村干部、党员去南街村考察学习。

贵州塘约村的村支书左文学是被村里遭受的百年难遇的大洪水激发了初心。在世界上一些地方,发生自然灾难之后,灾民往往还会遭遇深重的人为灾难。比如,2004年印度洋大海啸席卷多国造成二十余万人死亡,自然灾难过后,资本“海啸”接踵而至,其在灾区以重建为名疯狂圈地。2005年美国南方遭遇卡特里娜飓风,80万所房屋倒塌受损。然而,灾民迟迟未能重建家园,原本用于救灾和重建的数十亿美元公共资金却肥了私企承包商的腰包,这种资本积累的模式被称为“灾难资本主义”。

塘约村不仅在洪水发生后迅速反应进行灾后重建,还选择了一条组织起来的道路:以党支部为领导核心,建立起“村社一体,合股联营”的新型集体组织。塘约村的发展的确受到了政府资金的扶持,但我们通过调研发现,塘约村的集体化实践并不是行政推动的结果。因果关系正好相反,先有塘约村的新愚公移山,才有后来的水到渠成,塘约村如果自己没有组织起来的初心,没有先干一步的决心和干劲,也难以吸引到政府的资金支持。

《塘约道路》

2. 新的公共性

初心点燃后,如何带动群众呢?

当前乡村振兴在实践的方向上应该表现为公共性的增加。在过去70多年的历程中,前30年乡村公共性不断扩大,20世纪80年代初的农村改革,即“第一个飞跃”,反而使乡村的公共性缩小了。谈到现在动员农民合作,大坝村的村支书陈大兴说:“难。改革开放多年,村民心散,不理解这些事,以为承包给他的永远是他的。所谓‘金不调,银不换’。”

这样的局面来自几十年分田到户养成的惯性,那么这些推动集体经济发展的村庄是如何破局、带动群众的呢?答案是推动者们甘当新愚公,创造新的公共性,付出逆市场化的努力。我们调研发现,只有提供新的公共性能量,创造“合”的条件,才能带动群众,让村民们逐步脱离“分”的惯性,创造新的集体经济。

贵州大坝村的产业金刺梨种植,正是村支书陈大兴在2008年首先尝试种植了300多棵,随后十几名党员带头示范,2011年果树成功挂果,引来不少买家高价购买,这才发展起来的。如果按照市场化逻辑分配个人利益,获得利益者首先应该是陈大兴,然后是其他党员。然而,他们并没有把通过试错、探路得来的成果,按市场的一般规律变成自己先富起来的途径,而是逆市场化地让这一成果为集体所共有,与所有村民共享。在村民们有兴趣、有信心后,村“两委”趁热打铁召开村民大会,组织合作社。

2012年,大坝村完成土地丈量,全村村民大部分都加人了合作社,按土地分红。新的公共性为村干部在群众中赢得了公信力和号召力。陈大兴对新型集体化的看法体现了集体逆市场化的功能:

我们村这种模式解决了收入差距的问题,因为村民有股份。以前田是给有能力的人做,帮他做工的一边打工一边把钱花完了,赚不到什么钱。很多村是把土地流转给公司。“奴隶”还是奴隶,“奴隶主”还是奴隶主。老百姓没有分红,赚多少都是老板的………时间长了,老百姓醒了(觉着这样)还是不行。

塘约村的干部也是逆市场化的新愚公,为村民奉献了第一桶金,创造了新的公共性。村合作社起步的150亩莲藕项目需要筹集资金,但是当时信用社不贷款给合作社,只借贷给个人,因此塘约村的村“两委”开会,11名干部各自认领了8万~15万元不等的贷款任务,以个人的名义为合作社共贷款114万元,还这样约定:“发展起来了,就由村集体帮我们把这个钱还了;如果发展不起来,我们亏了,我们几个人打起背包外出打工,去挣钱把这个(钱)还了,自己还自己的钱,不要给老百姓拖泥带水。”这些举动都发生在上级部门关注和支持塘约村之前。

黑龙江新兴村也是通过创造新的公共性带动了村民合作。这个公共性的基础是村支书金正浩奉献的努力和技能。他说:“我不是高级农艺师,我是农民农艺师……有什么事,给我打电话,或者把水稻拿过来,看什么病啊,诊断啊,用什么药来处理,我一看水稻就知道有什么问题。合作社的6000亩地技术都由我来承担,应该说是免费吧,谁也没有给我钱。”

用自己的技能服务合作社,符合金正浩的初心。他很明白他的奉献是逆市场化的,因此他们的合作社与一般的合作社不一样,是普惠性的。他说:“我们的合作社跟其他合作社不同,不是家庭办的,不是为自己利益的,而是以共同致富为目的的……要是我个人办的话,我早就是百万富翁了。”

村支书是农艺师,从育种到田间管理方方面面都在行,还有一位屯长是农机能手,在人民公社时期成长起来,志愿承担合作社的农机管理服务。他们为6000亩农田无偿贡献了自己的技术和精力,既提供了合作社启动的能量,也保证了合作社的平稳发展。

云南新岐村的新公共性也是在逆市场化中形成的,不同的是,新岐村的逆市场化拒绝了“一刀切”的市场化导向。1982年包产到户时,上级指示把林地分包到户,新岐村组织了村民讨论是否要保留集体林地。最初,大部分村民和部分干部赞成林地全部分给农户,但也有一部分干部认为,如果集体保留部分林地,集体有收入,将有助于村庄公益事业建设。

村委会多次召集会议,让大家充分讨论,最后70%的村民同意全村2/3的林地交给集体,1/3的林地分给农户。1997年全国农村实行二轮承包时,新岐村对林地分配进行了调整,把村集体一半的林地交给各村小组,形成了村集体、村民小组、村民各占1/3的“三三三制”局面。2006年林权制度改革时,政府要求新岐村把林地全部分给农户,但是新岐村的一些老党员干部担心新岐村像周边村庄一样成为集体经济空壳村,失去整体发展能力,因此他们强烈要求保留集体林地。

云南省腾冲市新岐村

不过,我们也必须辩证地看新集体化的逆市场性。在集体内部,集体的普惠性是逆市场化的,但是在市场经济中,集体是一个市场主体。经典集体经济村庄南街村所提的“外圆内方”,体现的就是顺市场化和逆市场化的双向关系。

3. 可持续的公共性:多数参与,多重价值

对当下集体经济的质疑往往诟病集体经济依靠能人,一旦失去能人,则陷人“人亡政息”的境况。事实上,在市场经济条件下,所有的市场主体都面临着生存问题,而且相对于大型企业,中小企业更难生存,这是普遍情况。中国中小商业企业协会发布的报告显示,截至2017年7月,小微企业“存活5年以上的不到 7%,存活10年以上的不到2%。中国民营企业平均寿命仅3.7年,中小企业平均寿命更是只有2.5年”[12]。

因此,在市场经济条件下,市场主体生存艰难不是集体经济本身的问题,而是所有市场主体面临的问题。不同于一般市场主体往往追求利益最大化,农村集体经济组织作为特殊市场主体,因为其内部的非市场性,或许比一般的中小企业更有韧性和可持续性。

在我们调研的案例中,西藏嘎措乡的集体经济历时最长久最成熟,也最具有韧性和可持续性。20世纪80年代初,西藏进行农村改革后,嘎措是整个自治区唯一留存集体经济的,从80年代至今,嘎措已经经历了7任书记。嘎措的集体经济并不依赖某个具体的能人,而是形成了自身的制度特点和优势,具体包括以下几点:

第一,以内需为主。嘎措出产的牛羊肉、酥油、酸奶等产品大约70%用于内需,并不全盘依赖外部市场,这就增强了其自身的韧性。

第二,以按劳分配为主,兼顾劳动均衡,给弱势劳动力以适当的劳动照顾,从而实现共同富裕。

第三,实行生态保护型生产,不追求产值最大化,而是追求社会最优化和生态可持续性。虽然不追求产值最大化,但因集体的统筹发展能力远超单打独斗的农牧民,嘎措的人均收人遥遥领先于西藏自治区的一般农牧民收人。

这些不同于一般市场主体的措施,使得嘎措的集体经济能够很好地实现多重价值:共同富裕,社区和谐,生态保护,可持续性。如果不是上级政府统一安排搬迁,嘎措以牧业为主的集体经济仍可以持续下去。在迁往新的居住地后,嘎措乡民正在逐步脱离传统牧业,尝试新的集体经济实践。

嘎措乡乡政府和一村全貌︱图片提供:丁玲

黑龙江新兴村以朝鲜族村民为主,2009年在村支书金正浩的推动下,由党支部领办合作社,合作社与村财政“政企分开”,经营的6000亩土地,有5000亩承包给40多户社员,1000亩由合作社自主经营,为全社创造收入。新兴村的合作社有如下优势:

第一,帮助社员扩大了种植面积。合作社成立前,外出农户把土地流转到周围的村庄;合作社成立后,把全村的土地从农户手里流转回来,扩大了本村社员的种植面积。这同时也避免了农户承包的两极分化,2017年,合作社承包最多的农户有土地280亩,最少的也有100亩。

第二,合作社使生产上做到了“五统一分”——土地统一、技术统一、种植品种统一、农资统一、统一销售、分户经营。

第三,合作社设立315亩的良种试验田,为社员提供优质廉价的种子。

第四,合作社为社员提供农机服务和农机技术培训,使得社员的生产主要依靠自家的劳动力,减少了生产开支。合作社也为全村提供了公共产品,增强了“集体性”和社区的黏性,比如给全村提供免费自来水,支持村里朝鲜族老年协会的各项活动。

前文虽然已经提到几个村庄发展集体经济的诸多细节,但我们调研的村庄并不都是发育成熟的集体化案例。西藏嘎措乡,贵州大坝村、塘约村,河南土古洞村的集体化探索力度更大。嘎措乡本已经发展出成熟的集体经济,但搬迁后业态有很大的变化,今后集体经济之路怎么走,还需要新的探索。大坝村、塘约村已经探索出一二三产业联动的思路并收获了初有成效的实践方法。土古洞村对如何拓展生态农业,如何联动一二三产业,还在探索中。黑龙江新兴村的合作社、云南的新岐村的集体林业都是实现乡村新公共性的基础,但是,带头团队能否继续推进,有待跟进观察。

在我们的调研中,也有集体化跑偏的案例,对比来看很有借鉴意义。黑龙江五常市山南村的带头人怀有初心,却没能实现逆市场化。2003年,山南村开始有大量的劳动力外出,因此山南村成立了村级工会,支持外出务工,也有效地协助了外出村民向雇主争取欠薪或工伤赔偿。由于大规模的外出务工,村里只留下“386199部队”[13],山南村的村支书也开始反思负面效应,思考农业的未来靠谁来承担的问题。

该村合作社成立于2006年底,至2017年有200多户社员,主要进行农资统购和产品统销,也有一定的互助资金。成立合作社的初衷是重建集体,通过集体经济实现“集体共富、合作共赢”,但是合作社在实际运作中,没能提供足够逆市场化的公共性,出现了常见的几个问题。

第一,合作社主要强调经济效益,没有形成多元价值,单一的经济价值使得合作社缺乏黏性,越是强调经济效益,社员越是只能利益共享,难以风险共担。

第二,合作社内部存在相当的经济分化,少数人决策运营,多数人缺乏参与,因此普通社员没有共担风险的动力。

第三,合作社“统”的程度不高,公共性弱,鼓励有能力的人自立门户,这样虽然减小了合作社的责任,但也更加减弱了合作社的黏性。

简言之,虽然山南村合作社带头人有壮大集体经济的愿景,但是近些年来离重建集体的目标并没有越走越近,集体性和公共性没有实质进步。

三、集体经济的国际经验

农村集体经济是在中国社会主义建设中形成的、具有中国特色的制度。当我们把中国集体经济制度的经验放在国际上关于“公共”(或者叫“公地”)的理论中进行探讨时,中国经验不仅对我们探索乡村振兴之路具有重要的启示作用,对世界的普遍问题的解决也具有借鉴价值。

1968年,美国生态学家加勒特·哈丁在著名的《科学》期刊上发表了题为《公地的悲剧》的文章。哈丁在文章中引用了19世纪英国一个关于公地的假设,即如果放任自流,大家都会为了自己的利益增加自家蓄养牛羊的数量,这种自由将会摧毁公共牧场[14]。从这个假设出发,哈丁把“公地”的命题延展到人口问题、公共环境、公共资源(如大气、海洋),他指出,如果放任自流,这些“公地”都会面临无法避免的悲剧。哈丁的文章之所以有很大的影响力,在于他前瞻性地在更大的范畴提出了“公地”的前途问题,警示了在未来的社会生活中“公地”管理的重要性。

非常有意思的是,哈丁的“公地的悲剧”这一命题与亚当·斯密关于“看不见的手”的命题是相反的。亚当·斯密的命题是,当人人追求个人利益,自由追求生产和消费时,社会公共利益将最大化;也就是通过市场这只“看不见的手”的调节,个人利益和社会公共利益具有一致性。而哈丁的命题恰恰指出了自由个体的利益与社会公共利益是相悖的,他提出,有两种措施可以避免“公地的悲剧”,一种是彻底私有化,另一种是国有化。然而,在公共政策领域,哈丁的命题常常被用来推动“公地”的私有化[15]。

美国政治经济学者、诺贝尔经济学奖获得者埃莉诺·奥斯特罗姆的贡献是在世界各地的“公地”维护中发现了多种付诸实践的合作制度,打破了私有化的迷思[16]。从广义的农业资源(包括农、牧、渔)来说,中国可能拥有世界上最大规模的“公地”,中国在农业“公地”的管理上有着丰富的经验和教训,对这些经验教训的总结和扬弃,不仅关乎中国农业资源的未来、关乎乡村振兴的前途,也对世界“公地”的管理有着重要的意义。我们的调研是一个初步的尝试,未来还有许多工作可做。

参考文献:

[1] 这样的案例很多,比如:古学斌,张和清,杨锡聪. 2004. “地方国家、经济干预和农村贫困:一个中国西南村落的个案分析.” 《社会学研究》110(2):79-88.

[2] Mckay Ben M. 2017. “Agrarian Extractivism in Bolivia.” World Development 97:199-211.

Tetreault Darcy, McCulligh Cindy, Lucio Carlos. 2021. “Distilling agro‐extractivism: Agave and tequila production in Mexico.” Journal of agrarian change 21 (2):219-241.

Mark Tilzey. 2019. “Authoritarian populism and neo-extractivism in Bolivia and Ecuador: the unresolved agrarian question and the prospects for food sovereignty as counter-hegemony.” The Journal of peasant studies 46 (3): 626-652.

[3] 严海蓉. 2015. “对话范达娜希瓦:农民自杀与农业系统性危机.” 《南风窗》5:94-97.

[4] 丁宝寅. 2014. “重新发现小农—解读《新小农阶级》.” 《中国农业大学学报》31(3):154-160.

[5] ETC. 2017. “Who will feed us? The Industrial Food China vs. the peasant food web.” Oct. 16, https://www.etcgroup.org/content/who-will-feed-us-industrial-food-chain-vs-peasant-food-web

[6] PLOEG V, DOUWE I. Labor, Markets, and Agriculture Production[M]. London:Routledge,1990.

[7] BRYCESON D F. Deagrarianization and rural employment in Sub-Saharan Afirica:a sectoral perspective[1]. World development,1996, 24(1):97-111.

[8] 习近平.中国农村市场化建设研究[M].北京:人民出版社,2001:380.

[9] 习近平.在联合国生物多样性峰会上的讲话(2020年9月30日,北京)[EB/OL].(2020-9-30)[2021-1-26].http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-09/30/c 1126565287.htm.

[10] 周建明老师为我们提供了贵州塘约村、大坝村的联系方式,云南大学的向荣老师提供了云南腾冲新岐村和箐口村的联系方式,南街村的段主任提供了西藏嘎措乡的联络方式,在此深表感谢。

[11] 李昌金.中国农民合作社深度调研报告[R/OL].(2021-01-26)[2022-01-26]http://www.snzg.cn/article/2021/0126/article 42550.html.

[12] 21世纪经济报道.应培养一些中小企业成为隐形冠军[EB/OL].(2018-06-22)2021-01-26 https://fnance.china.com/industrial/11173306/20180622/325672881.html.

[13] “386199部队”指留守乡村的妇女、儿童、老人。--编者注

[14] HARDIN G. The tragedy of the commons[J]. Science, 1968, 162:1243-1246

[15] OSTROM E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for CollectiveAction[M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1990: 8-13.

[16] 同上。

(本文原载严海蓉、高明、丁玲合著,中信出版社2024年10月出版的《乡村纪事 新型集体经济为什么行?》一书)