植保无人机为什么难飞到小农户田间?

导 语

2019年,位于华北平原的稷县(化名)遭遇“草贪”虫害,当植保无人机在进行规模化防控作业时,小农户却因无法及时获得技术服务而焦急。为何有了现代科技的加持,农业技术供需矛盾反而更加突出呢?

本文指出,在农业转型的背景下,以农业科技公司为代表的新型农业经营主体迅速崛起,通过大量的资金投入和规模化扩张,成为农业技术推广的主干力量,政府也更倾向于将农业项目和补贴交给新型农业经营主体。广大小农户不再作为农业技术推广的接受者和实践者,转而依赖于购买社会化服务。但事实上,社会化服务已经变成了彻底的商业型服务。

当少数新型农业经营主体掌握了技术服务的主动权后,他们更倾向于开展高效率的规模化作业,农户们小规模、零散的作业需求则被后移或忽视,甚至贻误农时,影响小农户生计。而诸如外来科技公司这样的新型农业经营主体,与农户之间也不存在人情往来,传统的乡土社会关系逐渐瓦解。

如何消除农户的技术应用困境,实现小农户与技术服务的更好对接?又该如何让小农户真正掌握农业知识和技术?这些理应成为重要的政策思考点。

本篇稷县防虫的事件启示我们,单靠技术提升或扶持几个大户或农业公司是无法解决问题的,更重要的是实现农户的合作与组织化。

文章来源 |食通社foodthinkchina

作者|戴骋@食通社(云南民族大学社会学系教师,目前关注技术应用与社会的关系)

责编 |泽恩@食通社

转载编辑|阿大、侯笛

后台编辑|童话

随着全球变暖加剧,草地贪夜蛾虫害成了威胁世界农业生产的新风险。2019年夏天,我们在华北平原稷县(化名)展开田野调查期间,草地贪夜蛾的到来让全县进入了“战时”状态。

草地贪夜蛾,简称“草贪”,又称“秋黏虫”,是联合国粮农组织全球预警的跨国界迁飞性重大害虫,具有迁移飞行距离远、繁殖能力强、危害损失大等特点,主要危害玉米、高粱等作物。

草贪2019年1月首次进入我国云南省,随后向北扩散。图为玉米杆里的草贪 | 图片来源:维基共享

当时,华北平原的夏播玉米正处于对产量起决定性作用的抽雄吐丝期。此时发生虫害会严重影响产量,防治越及时越好。因此,发现草贪踪迹后,稷县立即成立了 “草贪监测预警与防控领导小组”,出动了植保无人机进行草贪防治。

然而,稷县农民却因难以及时获得无人机防控 (简称“飞防”)服务而十分焦急。植保无人机数量有限,无法在短时间内满足所有农民的防治需要,而农民也无法决定防治顺序,只能像热锅上的蚂蚁一般焦急等待。

稷县用于打农药的植保无人机

那么,稷县的农户为什么不再自行打药,而对无人机飞防产生了依赖?这还得从当地农业技术推广方式的变化开始说起。

1

从掌握到剥离农民与技术的关系

根据我们的实地调研,1949年以来,稷县的农业技术推广与扩散方式发生了多次变化,大致可分为三个历史阶段。

在集体化时期,农业技术的推广与扩散主要归国家统管,政府是唯一的推广主体。1949年新中国成立后,我国面对的最重要的民生问题之一便是吃饭问题,面对巨大的粮食生产压力和复杂的国际形势,我国确立了“以技术促生产”的农业发展思路。

这一时期,农技员下乡指导和传授先进的农业技术,稷县农民不仅获得了国家和政府所提供的公益性农业技术服务,也掌握了更为科学的种粮和植保技术。

村民向我们讲述:“那会儿的种子、化肥和农药都由政府分配,村里的农业队长和技术员教我们怎么使用,用多少量,用这个有什么好处,都给我们说得清清楚楚。”

这一时期,政府推广的磷肥、氮磷混合肥等优质高效的农资产品与作物移栽技术、小麦绣病防治技术等农业技术直接通过农民的实践应用到了生产中。一批来自波兰、捷克斯洛伐克等国的大型拖拉机等农业机械进入稷县农民的日常生活,农民在农技员手把手传授下掌握了相关技术,大大提高了粮食产量。

宣传画《丰收年》

图片来源:中国农民丰收节网站

1978年改革开放后,农技推广进入市场化时期,农资零售商通过有偿服务的形式推动先进的技术下乡。随着市场经济的发展,许多农技员开始“下海”,成了在集镇开店的农资零售商,这一基层农资市场承担起了农业技术推广的重任。

对本地农户来说,农资零售商是乡里乡亲,在常年的打交道中和农民形成了熟人关系,这些零售商要么原本是农技员,要么是掌握了较好农业知识的从业者,深受农民青睐。

稷县农民常常到农资零售商店购买种子、农药、化肥,有些农户甚至将自家地里患病的作物拔来,拿给农资零售商当场“把脉看病”,方便“对症下药”。

稷县的农资店

最后,在农业转型背景下,新型农业经营主体成为技术下乡的核心驱动力量。在调查中,我们发现当地政府响应国家号召,大力推动土地流转、培育扶持新型农业经营主体,以此作为加速稷县农业现代化的重要抓手。

2000年以来,随着惠农项目的下乡,农业技术也以项目的方式加以推广。目前,稷县还在零散种粮的多是上了年纪的老农,并不具备很好的资质完成上级政府部门的生产任务,因此稷县政府寻找到新型农业经营主体,让大户和农业科技公司承接大型农业项目。

这些新型农业经营主体投入了大量资本,掌握了优势的农业技术,农业机械化程度高达100%。这时,农民不再作为农业技术推广的接受者和技术的实践者,而只需要打个电话,就能获得相应的技术服务:“我们只负责掏钱,他们用什么农药、用多少量都无所谓,只要有效果就行”。

正是这一农业技术推广模式的变迁,衍生出了本文开头所描述的稷县农民的农业技术应用困境。

2

农民种地还需要掌握技术吗?

在当前的农村社会治理中,项目制是一项重要的治理策略和手段。

通俗来说,项目制通常由国家制定项目并规定相关执行标准,将项目“发包”给地方政府,行动终端是基层,最后由相关部门对项目的实施情况进行“验收”。稷县当前的植保技术推广也是在项目制的逻辑下展开的。

在实地调查中,我们发现稷县的技术推广项目越来越多地被“打包”给一个农业科技公司——蓝天梦农业科技有限公司(化名,简称“蓝天梦公司”)。2014—2019年,蓝天梦公司陆续承接了稷县冬小麦“一喷三防”、玉米中后期“一喷多效”等十余项农作物病虫害专业化统防统治项目。

蓝天梦公司的飞防宣传标语

基于种种原因,直接面向农户进行技术推广变得越来越不现实。

一来,分散经营的农户有自己的生产习惯和想法,很难满足新型技术推广的要求。

以植保技术推广项目为例,为了实现绿色防控的任务,政府提出了“使用低毒高效农药”与“三年降低6%的农药使用量”的要求。而农民需要价格实惠且药效好的农药,但低毒农药“见效慢、价格贵”,因此“对老百姓来说还不如买高毒的,虫子很快就死了”。

相比之下,蓝天梦公司则宣称,无人机作业过程中所用的农药符合政府指导的标准,只要用无人机进行喷洒,农药使用量自然就会降低:“用飞机打除草剂,用药量必须降低30%以上,否则农作物就会中药害。”

二来,新型农业经营主体资金雄厚、拥有充足数量的飞防无人机,能高效地完成植保作业。

据蓝天梦公司介绍,截至2021年,公司共有无人机300多架,1架无人机1天(按6—8小时计算)作业量可达500—800亩,年服务作业量超70万亩。

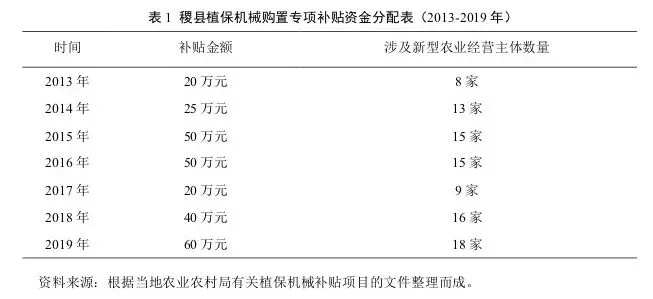

事实上,无人机飞防高效的前提是可观的项目补贴。在项目制框架下,飞防公司购买无人机等植保设备能获得政府专项补贴资金,农户购买技术服务也享受一定的惠农补贴。

以2020年稷县小麦“一喷三防”项目为例,按照项目资金的分配要求,参与该项目的农户能以8元/亩的价格获得飞防服务,其余10元由政府补助。如果没有这项补贴,那么农户至少要承担18元/亩的成本。

在项目制的逻辑下,稷县植保机械补贴

与新型农业经营主体深度捆绑

项目补贴有效提高了农户对飞防服务的接受度,稷县的飞防植保也越来越交由农业科技公司掌握。

此后,分散农户多找蓝天梦公司购买飞防服务,“以前都是根据自己的经验,什么时候该施肥,什么时候该拔草,就下地去做。现在看到飞机在天上飞(喷洒农药),就给他们打个电话把我家的也喷了”。

3

飞机打药给农民带来了什么?

毫无疑问,在农业现代化和乡村振兴的背景下,稷县引入先进高效的农业技术发展农业是大势所趋。然而,正如一枚硬币的正反面,上述变化也带来一些潜在的社会后果。

当科技公司掌握了飞防服务的主动权,小农户的技术需求越来越被忽视。

分散经营的小农户需要打药的时间相对不集中,可能是张家今天打、王家明天打,甚至庄稼地也是东一小块、西一小块。尽管农户会出钱让机手帮忙打农药,但事实上蓝天梦公司并不太愿意帮忙。

机手正在操纵无人机打药

调查中,机手还向我们表示了他们的不悦:“一小块地,还没开始飞就要拐弯了,飞机刚上去就该下来了,用药、用水量都不好精准控制”。无奈,农户们只好联合好几家有用药需求的农户,商量着一块喊机手前来打药。

如果赶上了打药需求很集中的时间,蓝天梦公司会优先选择向规模农户提供技术服务,小农户们就得排队等着,经常过了农时才能获得技术服务,很可能发生和文章开头一样的情景。

2019年,机手给小农户提供飞防服务时,还出现了因小麦遭受附近蔬菜大棚蔓延的越冬蚜虫害,导致原先设定好的药量效果不够、不得不返工重喷的事件。

千百年来,中国社会的农业发展和农事生产都建立在小农户家庭式经营的模式之上,农民掌握具体的农业技能、农事经验并努力耕作、获得农业收成。但是随着植保无人机的出现,农民原有的植保技能变得没有用武之地。

另外,植保无人机专业性强、操作难度大、潜在危险源多、作业环境复杂多变。这些高门槛的存在,使得没有受过培训的普通农户不可能操作无人机,因此只能购买飞防服务。

以往农户们会相互换工,还会隔三差五寻求农资零售商的植保帮助,形成了交往密切的熟人关系,而如今都靠无人机打药,只需一通电话机手们便来了,打完收了账就走了。

在稷县,目前仍有21000多个小农户在从事农业生产,如何消除农户的技术应用困境,又该如何通过农民的合作与组织化实现小农户与技术服务的更好对接,如何让小农真正掌握农业知识和技术,理应成为一个重要的政策思考点。

—END—

文章来源:食通社Foodthink,2024-11-04

原文标题:当无人机飞防包办一切,未来还需要小农吗?

新书推荐

乡村纪事:

新型集体经济为什么行?

定价:69元

作者:严海蓉 高明 丁玲

书号:ISBN 978-7-5217-6416-1

出版时间:2024年10月