加班依赖体制:再探青年农民工过度加班问题

✪ 孙中伟| 华南师范大学

✪ 黄婧玮| 华东理工大学

【导读】近日,一份以各大互联网公司为主的“公司作息表”在网上流传。发起者称,希望通过这一活动,促进社会重视加班问题,推进工作机制的真正变革。事实上,长期以来,并不只有互联网“大厂”存在加班情况,在公众聚焦之外,还有更多人被动陷入“加班依赖体制”,却缺乏公开表达诉求的渠道和能力。本文基于广东地区的青年农民工数据,揭示了青年农民工过度加班的成因和机制,为分析我国当前劳动法执行问题提供了更广阔的视角。

文章指出,制造业依靠劳动力大量投入的总体格局并未真正改变,加班依赖体制反而蔓延至全社会各行业,但其中农民工仍是加班最严重的人群。许多企业设置”低基本工资+高加班工资“的薪酬结构,让许多外来人员和低学历、无背景青年,不得不选择加班。在雇主面前,越年轻、越缺乏学历,谈判和议价的能力越低,工作时间也就越严重超出法定工作时长。同时,一旦陷入”加班模式“,无论学历高低,都会越加班、加班时间越长。作者认为,”加班“这一普遍现象,已成为一种竭泽而渔的做法,不仅会严重损害职工的身心健康,也会导致员工大量流失以及招工困难,反过来破坏中国企业尤其是民营企业的用工环境,阻碍中国产业的健康发展。

本文原载《中国青年研究》2021年第8期,原题为《加班依赖体制:再探青年农民工过度加班问题》,仅代表作者本人观点。特此编发,供读者思考。

加班依赖体制:再探青年农民工过度加班问题

近年来连续发生多起互联网行业员工在工作过程中猝死案件,“996”“007”“打工人”“码农”等词语频频登上热搜,以互联网企业为代表的平台用工或职业白领“过度加班”问题引发学术界的热切关注,而传统制造业、建筑业和服务业的一线青年农民工的劳动状况受到的关注越来越少。不可否认,在21世纪前20年,农民工基本劳动权益保护取得巨大成就,仅以我们在珠三角地区的调查为例,2020年下半年,珠三角大专以下学历农民工月平均工资4294.8元,周工作时间52.8小时,养老保险参保率为89.8%,而2010年三项指标则分别为1848.6元、56.3小时和35.5%。

尽管一线农民工的劳动权益明显好转,但由于存在低学历、外地人和农业户籍等身份特征,就业能力和谈判能力均较弱,超时加班、疲劳作业、职业伤害等问题仍比互联网从业者更严重。只是青年农民工已经习以为常,他们没有受过良好的教育,也缺乏在互联网表达抗议的渠道和能力,这就更加需要学术界的“底层关怀”。本文重新回到青年农民工过度加班这一主题下,利用一项来自广东地区的最新调查数据探究薪酬制度对青年农民工过度加班的影响。

▍研究视角

超时加班是一个世界性问题,但中国劳动者尤甚。国际劳工组织在2019年4月28日发布的题为《安全和健康处于未来工作的中心:构建在百年经验之上》的文章中称世界上大约36%的劳动力人口工作时间过长,即每周超过48小时。根据北京师范大学《2014中国劳动力市场报告》,中国劳动者年工作时间约2200小时,相当于英美德法等国家20世纪20—50年代的水平,远高于OECD国家的平均时间,属全球劳动时间最长的国家之一。中山大学《中国劳动力动态调查:2015年报告》显示,60%的劳动者每周或者上周工作时间超过50小时,70%左右的劳动力每个月的工作时间或上个月的工作时间超过28天。从人口特征来看,存在过度劳动的劳动者主要特征表现为男性、教育程度较低、低技能、从事资源与劳动密集行业与外资合资企业的工作。

企业薪酬结构是塑造劳动者加班行为的重要制度机制。从薪酬结构上看,一线劳动者尤其是农民工存在一种“低基本工资和高加班工资”的薪酬组合,而且过去十余年呈现基本工资占比不断下降、加班工资占比不断上升的趋势。在基本工资较低且长期与最低工资标准挂钩的情况下,农民工只有通过不断加班获得更高的收入,这就形成了一种结构性“加班依赖体制”,主要表现为“长白班”与“两班倒”工时制,劳动时间长、加班严重,劳动者的工资收入中加班工资占比过高。“加班依赖体制”是中国次级劳动力市场的典型特征之一。劳动力市场存在初级劳动力市场和次级劳动力市场的二元分割。其中,我国次级劳动力市场以农民工为主,具有工资低、工作环境差、就业不稳定、晋升空间小等特点,一级劳动力市场则与之相反,以受过高等教育的白领为主。在美国和欧洲等发达国家,全日制受雇佣的制造业或者服务业属于初级劳动力市场的范畴,以8小时工作制、完善的社会保险、稳定的工资收入、较大的职业发展空间等为特征,在中国一线生产或服务员工虽然拥有社会保险和稳定的工资收入,但却是低收入、低质量的就业,而且长期牺牲休息休假时间,往往被纳入次级劳动力市场的范畴。

(近期网上流传的“公司作息表”部分内容)

与城市白领相比,农民工之所以会陷入“加班依赖体制”,其根本原因是他们在学历、外来身份、户籍上的“三重身份弱势”。学历低是农民工进入次级劳动力市场的最主要原因。其次是由于外来者身份导致求职过程中存在信息不对称以及没有经过充分时间,更难找到相对优质的就业岗位。在户籍方面,尽管近年来户籍改革不断深化,劳动力市场上的直接户籍排斥已经基本消失,但是户籍仍然通过教育、公共服务等多种方式在间接影响着就业市场。简言之,本文的基本观点是:青年农民工由于自身人力资本偏低以及外来身份、农业户口这“三重身份弱势”导致较低的就业能力和薪酬谈判能力,在求职过程中处于被动局面,更容易陷入到“加班依赖体制”,即不得不依靠超时加班来获取更高的工资收入。

▍调查数据与样本

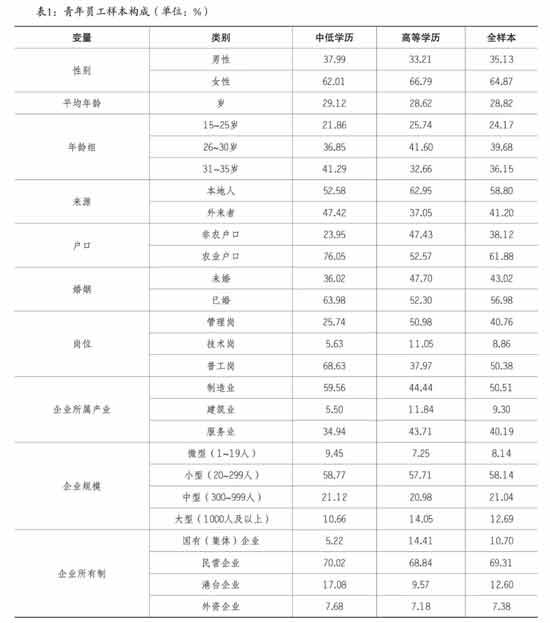

本文所用的数据是一项最新的社会调查,即2021年广东企业-员工匹配调查数据(GDEES2021)。2021年调查于1月至3月在广东全省展开,覆盖制造业、服务业和建筑业等行业,主要调查企业和员工在2020年的生产经营与工作生活状况。调查根据广东各地经济总量和用工规模采取配额抽样方法,先选择样本企业,然后每家企业填写5份员工问卷。在样本分配上,广州、深圳,每个城市配额200家企业,1000名员工;东莞、惠州、中山和珠海,每个城市120家企业,600名员工;其他地级市为80~100家企业,400~500名员工。问卷填答采用的是自填式邮寄返回的方法,最终回收企业问卷2053份,有效员工问卷9917份。由于我们研究对象为青年员工,因此根据《中长期青年发展规划(2016—2025年)》,本文所指青年年龄范围是15~35周岁。由于个别变量存在填答缺失,经过数据清理,纳入到本项研究的青年样本为4505份,占总样本的45.43%;其中,受过大专以上教育的高等学历者占59.59%,没有受过大专以上教育的中低学历者占40.41%。本文所研究的青年员工的样本分布情况见表1。

▍青年员工加班类型与群体特征

(一) 青年员工加班类型分布

根据我国《劳动法》第36、38和41条规定,劳动者平均每周工作时间不超过44小时,每周至少休息1日,且用人单位组织加班一般每日不得超过1小时,出于特殊需要,需在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时,但是每月不得超过36小时。以往研究主要是根据日工作时间或者周工作时间来衡量青年员工是否存在过度劳动情况,但是用人单位计薪周期是月,因此采用月工时来计算员工工作时间更能够全面反映员工的劳动投入和劳动强度的状况。根据8小时标准工时的相关规定,劳动者每月工作时间低于或等于174小时不存在加班;加班在36小时以内,每月工作不超过210个小时,属于“合法加班”;每月工作时间超过210个小时但不超过260个小时,则属于“轻度违法加班”。此外,还有一种情况就是近来屡次登上热搜的“996工作制”,每天工作10个小时,每周工作6天,月工作时间在260个小时及以上,这意味着劳动者每月加班86个小时以上,即平时加班46个小时,周末加班40个小时,这属于严重违法加班。

调查表明广东地区青年员工月平均工作时长为197.22小时,超过标准工时23个小时,其中男性203个小时,女性192个小时;管理人员190.77个小时,普工202.62个小时,技术人员195.94个小时。进一步,我们统计了各群组工作时间和存在加班以及违法加班的样本分布。从每月工作时长看,工作时间最长的是未受过高等教育的外地农业户口者,即“外来民工”,平均每月达到225个小时,85%的样本存在加班行为,约47.2%处于违法加班的状态,还有21.27%属于严重违法加班即“996”模式。而在受过高等教育样本中,存在“996”的仅为3.22%,其中外地人为5.5%,本地人的比例不到2%。

通过多群组的对比分析发现,工作时间最长的仍然是外来青年农民工,他们同时具有低学历、外地人口和农业户籍的三重身份,即本文所提到的“三重身份弱势”。其中学历差异是各组差异中最大的,受过高等教育的青年员工尽管也存在户籍、来源地等身份差异,但是平均工作时间均不超过190个小时,且内部分化较小;而没有受过高等教育者,则更多地存在违法加班或者严重违法加班。

(一)加班类型的回归分析

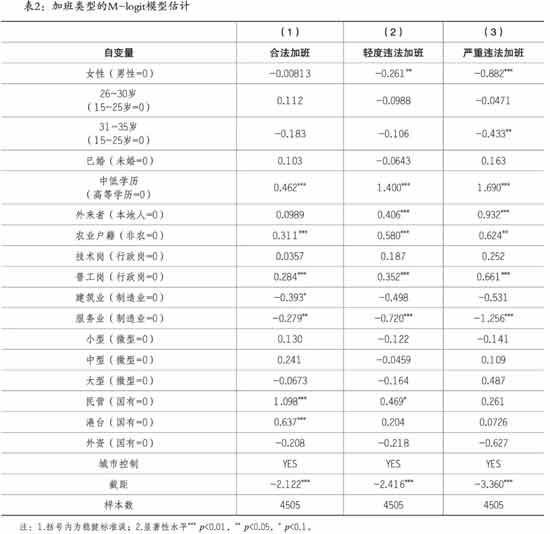

我们进一步采用回归模型来分析哪些青年员工更可能陷入违法加班的情形。结果见表2。

回归结果显示,在控制各变量的情况下,青年男性较女性更加容易超时加班,成为严重违法加班的受害者;年龄越高者出现加班和严重违法加班的可能性越低。这表明,同样是青年员工也存在内部年龄差异,30岁以上者进入到严重违法加班的相对发生比(odds ratio)是25岁以下者的0.648倍(e-0.433)。

就学历、来源地和户籍三大主要特征而言,学历对于加班类型群体产生的差异要大于来源地和户籍,未上过大学者存在轻度违法加班和严重违法加班的相对发生比是大学学历者的4.05(e1.4)倍和5.42(e1.69)倍。农业户籍的青年员工加班的可能性高于非农业户籍者,外来者则更加可能存在违法加班和严重违法加班的现象。此外,一线生产或者服务的普工存在加班和违法加班的可能性高于以行政、管理或者文字处理为主的白领群体。最后,在企业层面,制造业加班严重程度高于服务业,港台、民营企业员工存在加班的风险更高,但外资企业更加遵守中国法律,存在严重违法加班的员工比例更低。

回归模型与描述性统计的发现基本一致,那就是在民营或港台制造企业、未受过高等教育、从事一线生产或服务的外来农民工陷入违法加班或者严重违法加班的可能性更高。因此,在青年农民工工作时间方面,存在一种基于学历、来源地和户籍身份的“三重弱势”效应,其中学历是决定性因素。

▍加班依赖体制与工作时间

(一)加班依赖的群体差异分析

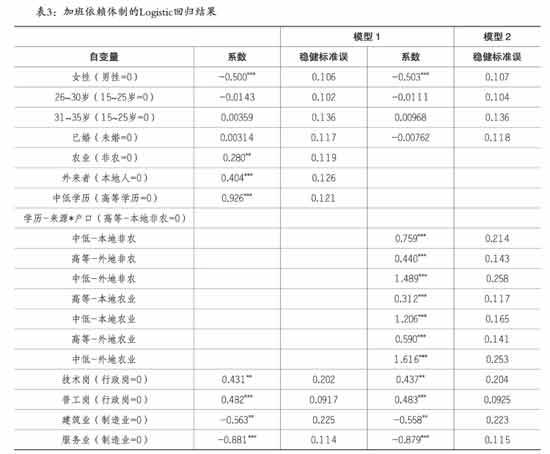

根据本文的研究框架,“三重弱势”是导致农民工进入“加班依赖”的根本原因,下面通过Logistic回归模型来检验这一论断。本模型的因变量为“加班依赖”,是指劳动者工资收入中加班工资占总工资收入的比例,等于或超过10%即存在“加班依赖”,计为“1”,低于10%则表示基本不存在加班依赖,计为“0”。2020年下半年青年员工平均每月到手工资为4259.47元,加班工资为482.13元,加班工资平均占总工资的10.91%。其中,中低学历者平均工资为3860.9元,加班工资为717.7元,占总工资的比例为16.67%元;高等学历者月平均工资为4524.14元,加班工资仅为325.51元,占比为7.19%。对八个子群体的比较分析发现,中低学历的外地农民工加班工资平均超过1000元,占总工资的比例超过22%。如果将加班工资在总工资占比超过10%的定义为存在加班依赖模式,那么中低学历的外来农民工则可以占到58.44%,受过高等学历者仅为21%。

表3的回归结果显示,未上过大学、外来身份、农业户籍的青年员工进入到加班依赖体制的可能性更大。其中中低学历者的发生比是高等学历者的2.52(e0.926)倍;外来员工是本地身份的1.50(e0.404)倍;农业户口是非农户口的1.32(e0.28)倍。在模型2中,我们做了各个群组的对比分析,与大学本地非农人群相比,中等外地农业户籍的群体进入到加班依赖体制的可能性更大,其次是中等本地农业,这两组均是传统的农民工。

与前述发现基本一致,学历是形成群体差异的最主要原因,其次为是否属于外来人口。如果是外来人口的话,工作时间会更长,即便受过高等教育,陷入到加班依赖体制的可能性也更大。

原因有三:

第一,外地人在本地社会交往较为简单,工作是他们打发时间的方式;

第二,外地人在求职过程中由于信息不对称,做出决策的过程缺乏全面、长期的综合对比分析;

第三,一些外来者急于找到合适的岗位,挑选工作的时间较短。

因此,对于青年农民工来说,正是由于学历较低、外来身份以及农村户籍三个特点导致他们就业能力更弱,在求职过程中薪酬谈判能力也更低,难以找到工资水平较高而且加班较少的工作,要想获得较高的收入,必须依靠延长加班时间,从而陷入到一种“加班依赖体制”中。除了青年农民工的群体特征,加班依赖体制的分布也存在明显组织特征差异。港台、外资、制造尤其是劳动密集型制造企业等存在超时加班和加班依赖体制的现象更为普遍。这反映了中国制造业在全球产业价值链中仍然处于中低端,产品附加值低,尚未改变依靠劳动无限投入达到降低成本和获得产品竞争力的尴尬局面,产业转型升级之路道阻且长。这种情况下企业利润单薄,必须通过巧妙的薪酬结构设计来达到既延长工作又控制人工成本的目标,加班依赖体制就成为了这类企业的优选模式。

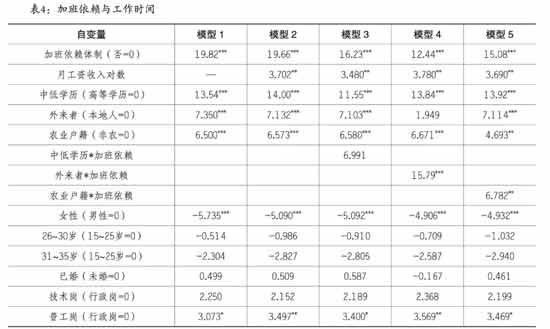

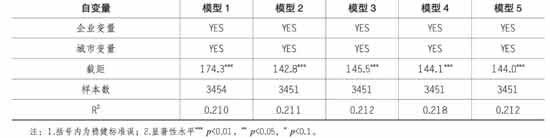

(二)加班依赖与工作时间

根据本文的理论视角,我们认为加班依赖体制是导致青年员工超时加班的结构性机制,因此下面采用多元回归分析方法来评估加班依赖体制对员工工作时间的影响,模型的因变量为每月工作时间。表4模型1显示,加班依赖体制对员工工作时间有显著影响,员工一旦陷进加班依赖体制中,平均每月工作时间增加19.82个小时,相当于每个工作日延长1小时左右。当然存在一种可能,即因为工资收入较高,加班时间更长,为此我们进一步控制“月工资收入”这一变量,模型2显示,在控制月工资收入的情况下,加班依赖仍然显著影响劳动者的工作时间,也就是说即便两个员工总工资收入相当,存在加班依赖者要投入更长的工作时间。同时,在控制人口、企业等变量的情况下,农业户籍比非农户籍者每个月显著高6.57个小时,外来者比本地人显著高7.13个小时,低学历者比高学历者每月显著高14个小时。

模型3、模型4和模型5分别纳入加班依赖体制与学历、来源和户籍三个变量的交互项,结果显示,对农业户籍、外来者来说,一旦落入到加班依赖体制,工作时间会显著延长,尤其是外来者,一旦落入到加班依赖体制,与本地人的工作时间差距显著扩大。在非加班体制中,二者工作时间差距不到5小时,但一旦进入到加班体制,外来者比本地人的工作时间将提高20个小时以上。加班依赖与学历的交互项并不显著,其意味着虽然中低学历与高等学历的工时时间长度差异很大,但是无论中低学历还是高等学历,一旦陷入加班依赖模式,工作时间都会被显著延长。

▍结论与讨论

改革开放后,依靠劳动力数量和劳动时间的无限供给,中国逐渐成为世界制造中心,以农民工为代表的一线劳动者为此付出了辛勤的汗水和巨大的牺牲。早在2010年,时任广东省委书记就在一次会议上强调“要引导企业加快转型升级,改变依赖加班、低薪获得低端制造业竞争力的格局。工人有积极性的劳动所创造的效率,绝不亚于加班所带来的增长”。遗憾的是,十年已过去,中国制造业依靠劳动力大量投入的总体格局并未真正改变,加班依赖体制反而蔓延至全社会各行业,但其中农民工仍然是加班最为严重的人群。

本文利用2021年广东企业-员工匹配调查数据,从薪酬结构的视角分析了青年员工尤其青年农民工的工作时间和超时加班问题。与以往研究多通过周工作时间、日工作时间或主观认定来划分劳动者加班事实或加班类型不同,本文采用月工作时间来判断劳动者的加班状况,结果显示仅有36.6%青年员工不加班,42.17%属于合法加班(每月加班不超过36小时),13.68%存在轻度违法加班(每月加班36小时以上但不超过86小时),7.56%属于严重违法加班(每月加班超过86小时,即“996”工作制)。就各群体对比来看,工作时间最长的是未受过高等教育的外来农民工,平均每月达到225个小时,85%存在加班行为,有47.2%处于违法加班的状态,有21.27%属于严重违法加班的“996”模式;而在受过高等教育样本中,存在“996”的仅为3.22%。因此,青年农民工无论工作时间还是加班强度均远高于受过高等教育的白领员工。需要说明的是,由于本项调查数据并未覆盖到大量的灵活就业、平台就业青年,因此该数据可能会低估青年农民工过度劳动问题,实际情况可能比本文数据更为严重。

为解释青年农民工超时加班的原因,本文提出了“加班依赖体制”的分析性概念。质言之,由于青年农民工自身学历偏低以及农业户口、外来身份导致他们在求职过程和合同签订谈判过程中处于相对弱势的地位。这种“三重弱势”使得青年农民工更加容易进入到基本工资很低被迫通过超时加班来提高工资收入的模式中,即本文所谓“加班依赖体制”。由于基本工资很低,为获得更高的工资收入,陷入加班依赖体制的员工就不得不大量依靠加班来获取工资收入,这是青年农民工超时加班和严重超时加班的结构性根源。从企业角度来看,采用加班依赖薪酬模式,设置较低的基本工资,在生产或销售淡季可以减少劳动报酬支出,在销售旺季则通过延长工作时间来减少对增加劳动力的需求也同时减少增加劳动力带来的社保支出。因此,加班依赖薪酬制度同时满足了企业提高用工灵活性和降低人工成本的需要,也就成为大量的中小企业、民营企业尤其劳动密集型企业采用的主流薪酬模式。这种薪酬制度具有特定产业特征和时代背景,一旦形成就会迅速在企业间蔓延并产生很强制度惯性,没有外力作用很难改变。这也迫使农民工不断寻找加班机会,甚至经常出现工人因企业不安排加班或加班太少而离职、抗议的现象,表面看是为了加班,其实是希望赚取更多的工资收入的无奈之举。因此,本文的政策意义是,要消除或减少农民工超时加班现象,必须要消解“加班依赖体制”赖以存在的薪酬结构,鼓励和引导企业设置更加公平合理的薪酬制度,通过提高8小时正常工作时间的工资水平或提高加班费的计算基数,降低加班工资占总工资收入之比,扩大超时加班的用工成本,迫使企业主动通过优化劳动定额和薪酬管理制度来降低劳动者加班时间;同时,也要赋予员工推动企业薪酬制度转型和优化的谈判权力和通道,通过工资集体协商来督促企业建立更加公平合理的薪酬制度。

随着新业态新经济的兴起,大量年轻员工因为传统制造业或服务业工作环境差、劳动强度大而选择逃离成为灵活就业、平台就业或临时务工人员。标准工时制度是保障雇佣劳动者身体健康和安全生产的重要制度,不管是用人单位还是劳动者都必须严格遵守。企业不能为降低用工成本,以劳动者自愿加班为由而默许、引导或鼓励劳动者严重超时加班,这种无视职工休息休假权、竭泽而渔的做法,不仅会严重损害职工的身心健康,也会导致制造业员工大量流失以及招工困难,严重破坏中国企业尤其是民营企业、私营企业的用工环境,阻碍了中国产业的健康发展。