工人阶级如何才能有力量?——纪念安源路矿工运一百周年

“同志们,真正的铜墙铁壁是什么?是群众,是千百万真心实意地拥护革命的群众。这是真正的铜墙铁壁,什么力量也打不破的,完全打不破的。反革命打不破我们,我们却要打破反革命。”

劳动群众需要组织起来开展文娱活动以丰富业余生活,扩大社交面;也需要组织起来与企业进行集体谈判,改善劳动待遇;更需要组织起来讨论时事政治,提高阶级觉悟,乃至参与政治斗争。然而,我国劳动群众却严重缺乏组织性,下班之后便回到小家庭,难以形成改善待遇和阶级解放的力量。目前我国虽然存在众多的企业和社会组织,但多数是为社会精英服务的,即使有一些针对草根阶层的群众组织,也局限于纯粹娱乐或慈善性质。就连标榜代表工人阶级的工会也都受制于资本的力量,没有真正发挥维护职工权利的职能,也没有发挥组织职工的作用。而“工学界限”自近代以来普遍存在,进步青年未与劳动群众广泛结合,群众力量无法形成,社会进步缺乏动力。本文将着重讲述1920-1923年以及1935-1949年这两个时期群众工作,学习如何与群众建立联系以及如何在高压下进行组织工作。

五四运动后,马列主义在中国广泛传播,五四中的工人运动也使知识分子感受到了工人阶级的伟大力量,开始越来越关注劳工问题。李大钊在《青年与农村》、《现代青年活动的方向》等文章中,强调知识分子必须与“劳工阶级打成一气”,鼓励知识青年“要打起精神来,寻着那苦难的声音走。我们要晓得痛苦的人,是些什么人?痛苦的事,是些什么事?痛苦的原因在什么地方?想要解脱他们的苦痛,应该用什么方法?”一批具有初步共产主义思想的知识分子决心要到工人中间去,并开始展开实际行动。当时,中国几乎没有任何现代意义上的工人组织,大多是一些旧式的、老板和工人都可以进的行会。且当时工人和知识分子之间存在很多壁垒,知识分子毫无接触和组织工人的经验。面对这些挑战与困难,早期共产党人进行了积极地探索和尝试。他们改装易服、学习工人的语言,去工厂走访调查,了解并接近工人;还借助师生、同学、家庭、老乡等个人社会关系去结交工人;通过出版、发放各种通俗易懂的工人刊物进行宣传;在与工人建立起联系后,同先进工人一起组织办工人夜校来提高工人的文化水平和思想觉悟;也组织举办了很多文娱活动来吸引更多的工人。这些办法是全国各地的共产党人在努力实践中得到的经验。下面将以几个例子具体介绍早期共产党人是如何进行工人工作的。

北京党组织在长辛店的工人工作摸索较为成功,建立了长辛店工人俱乐部,但一开始也是经历了重重困难。1920年暑假,罗章龙、李梅羹和张国焘初次到长辛店走访,了解了那里工人的情况。当多次访问后想与工人有更深入的交流时,却发现工人对他们若即若离,不信任甚至怀疑他们。为了打破这样的“工学界限”,他们曾多次讨论办法,最后得出结论要生活工人化,使工人感到学生不是外人,对于工人的疑问要耐心解释。于是他们开始改变衣着,学习工人的生活方式,南方来的同志还要学习北方工人的语言。为了拉近与工人之间的关系,罗章龙、张国焘等人在长辛店举办宣传会议,讨论工人感兴趣的问题,他们还邀请工人到北京游园。来来往往间,感情得到了增进。张国焘、邓中夏在长辛店了解到工人最需要的是“一间工人子弟学校”后,与“对于平民教育素有兴趣”的朋友联合创办了学校, 白天办工人子弟学校, 夜晚办工人补习班。为筹办经费, 邓中夏等人还拉拢了几个工头, 学校于1921年1月成功开办。为了吸引更多的工人加入,他们还组织了“长辛店劳动消夏团”,宗旨是“使铁路工界同人得正当有益的游戏”, 设置音乐组、游戏组、拳术组、足球组、图书组、演讲组等。后由于张国焘出国、邓中夏离京、罗章龙事繁, 党组织先后派出李实、吴汝明、吴容仓去负责长辛店劳工补习学校。他们向工人提出了组织工会和办理工人合作社来维护工人自己的利益。面对这一提议,工人们反应不一, 经过多次商谈和说服,最终成立了长辛店工人俱乐部。

安源路矿工人俱乐部的建立也极具有代表性。起初,毛泽东是利用同乡关系联系上了安源煤矿的毛紫云, 后由其带领参观并接触工人。在了解了安源的状况后,决定派李立三常驻安源指导组织安源工人俱乐部。在如何开展工作方面,毛泽东认识到必须充分利用合法的可能,争取公开活动,以便广泛接触工人群众。他提议从办平民教育入手,发现和训练工人中的优秀分子,建立党的支部,作为团结工人的核心。于是李立三携带由湖南平民教育促进会开具的介绍信, 以兴办平民教育的名义通过萍乡县政府批准, 在朱少连、李涤生、周镜泉等协助下, 在安源办起了平民小学。在办学过程中,李立三以访问学生家长的名义广泛接触工人,宣传团结奋斗的道理,启发工人的阶级觉悟,发现和训练他们中的优秀分子,从中发展了第一批社会主义青年团团员,于1921年12月成立了由8名团员组成的“小团体”。经过团员们的集体努力,于1922年1月创办了工人补习学校,附设于平民小学内。劳动组合书记部湖南分部加派蔡增准到安源协助工作,负责平民小学教务,而由李立三专管工人补习学校的工作。李立三在教学中把阶级启蒙教育同传授科学文化知识结合起来,联系工人的日常生活实际问题,自编教材,通俗地讲解马列主义的基本观点,批判买办的和封建的思想,如天命观等,使工人理解“工人在世界上之地位及有关联合起来组织团体与资本家奋斗以减少痛苦、解除压迫之必要和可能”。经过思想教育和工作实践考察,吸收了李淡生、周镜泉等加入中国共产党。1922年约2月,中国共产党在产业工人中的第一个支部——中共安源路矿支部成立。党支部成立后,立即集中力量组织工人俱乐部。1922年5月1日,安源路矿工人第一次在中共安源路矿支部领导下举行盛大集会和游行,纪念国际劳动节,同时宣告了工人俱乐部的成立。帮派问题也是影响工人团结的重要问题,共产党人对此采取的方式是“先加入后改造”。在这个问题上,安源路矿也提供了宝贵经验。李立三在领导安源大罢工期间以义气争取洪帮的同情,通过“拜把子”拉近彼此感情。大罢工之后, 李立三送了一些路费给洪帮头目,使其离开,洪帮随之瓦解,安源工人加入俱乐部者大增。

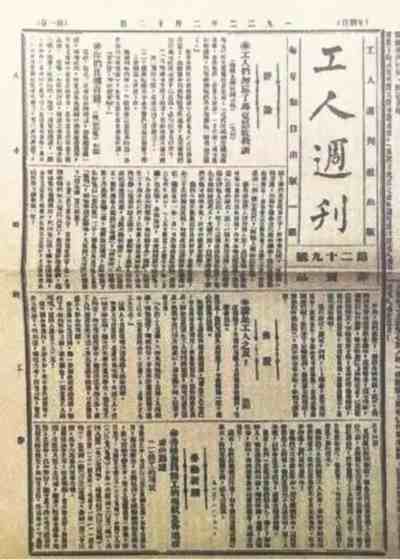

出版和发放传单、小册子、杂志等印刷品进行宣传教育, 也是早期与工人建立 “思想上的联结” 的有效手段。北京办的《工人周刊》以通俗易懂地形式介绍各地工人运动的状况和经验,宣传共产主义思想,启迪工人的阶级觉悟,鼓励工人运动。其文章“篇幅适度,文风最讲实际,体裁自成一格,长短不拘,共长文如江河,波涛滚滚,短文似剑光火花,笔触犀利,词旨明白畅晓,言简意赅,最能指导工人运动的斗争方向。”工人和《工人周刊》关系十分亲密,对《工人周刊》爱护备至,各地工人生活尽管十分困苦,为了使刊物得以维持,也经常捐赠款项补助刊物邮费纸费。为了降低费用,《工人周刊》从版面设计到印刷都是他们与工人一起利用业余时间去做。印刷地点也几经辗转,在“二七惨案”后仍继续秘密印刷。与铁路工人以及各铁路线之间工人的联系也为《工人周刊》传播和发放提供了便利。“通过各条铁路机车与各路车务工会负责人进行运送”, 《工人周刊》迅速可靠地到达工人群众手中。刊物的销行多沿北部五大干线铁路, 每期印数可达2000份。《工人周刊》在启发和指导全国工人中发挥了重要的作用。

在这一时期,早期共产党打破了“工学界限”,真正地与工人阶级建立起了联系。

1927年“四一二”事件后,全国各地都笼罩在白色恐怖之下,革命转入低潮。大量共产党员遭受逮捕和残害,有些共产党员甚至脱党、叛变。共产党的活动被迫转为地下,党员数量急剧下降,所领导的社会团体多数被解散。然而,1929年至1935年期间,左倾冒险主义和关门主义的错误路线一直影响着中国共产党的工作方向,尤其是白区的群众工作不但止步不前,而且损失惨重。1935年的遵义会议结束了王明“左”倾冒险主义在党中央的统治,开始确立以毛泽东为核心的正确领导。1935年12月中共中央召开瓦窑堡会议,批判了关门主义倾向,确立了建立抗日民族统一战线的方针和策略,这为党的白区工作指明了方向。此后,党在白区逐步确立起了“隐蔽精干,长期潜伏, 积蓄力量,以待时机”的工作方针。抗日战争爆发后,为了建立广泛的抗日统一战线,上海的地下党组织,确定以1936年以来上海职业界救国会活动中、抗日战争爆发后参与支援抗战工作的店职员积极分子为基本力量,争取了工商界上层人士和社会名流的支持,团结了各行各业的广大店员群众,逐步建成了以业余教育、娱乐、体育、福利为活动内容的综合性的群众联谊团体。

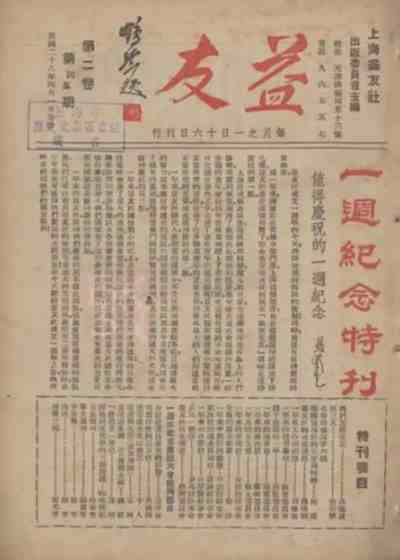

下面以益友社为例,具体介绍这一时期党是如何进行具体的群众工作的。“益友社”是中国共产党领导的以商业系统店职员为主体的进步团体。它成立于1938年2月,经历了抗日战争和解放战争两个时期。到1949年上海解放时,社员发展到一万五千余人,党组织在五十多个行业发展了500多名党员,在抗日战争和爱国民主运动中发挥了积极作用,并培养和输送了大批骨干去根据地和解放区。

在筹备时期,充分发挥了党员的主观能动性,开展宣传和组织工作。旧上海的店员,大都出生于农村的贫农中农、城市中的小贩、手工业者家庭,家境比较困难,文化程度一般只读过几年私塾和小学。店员所得待遇低、工作时间长、店规管束严、自由活动的条件很少。所以他们对现实多有不满。抗战爆发后,日寇侵略、家乡沦陷、民族危亡、民不聊生,大大激发了他们参与抗日救国、争取民族解放斗争的想法,有些店员还参加过上海职业界救国会和战时难民收容所工作。一些店员常聚一起,议论时事、交流思想、抒发苦闷。有时读书学习相互切磋。间或进行弈棋、乒乓活动,消磨时光。地下党“职委”针对店员中的这种思想情况,派党员陆知悟、张一帆和原“各业员工联谊会”的卓飞等同志参加活动。陆知悟等党员干部积极组织读书会活动、分析时事形势、宣传党的主张、进行政治教育,促使大家思想转变。他们为此筹划准备了两个多月,形成了一个四十余人的基本队伍。一个以“益友社”为名的店员团体就这样诞生了。

筹备过程中,坚持群众性、社会化的原则,采取“利用一切可以利用的法律、命令和社会习惯所许可"的方法,广泛组织群众。“益友社”经读书会和文娱活动而筹建。筹建方式符合社会习惯,且形式简便,政治敏感性比较低,也比较隐蔽。以“利用业余时间作正当娱乐、借以联络感情、增进知识”为宗旨组织时事座谈、学术讲座、图书阅览、唱歌、弈棋和打乒乓等活动,吸引人了很多人参加。

在组织过程中,公开与秘密的工作既要相互区分,又要相互配合。首先,党员要以三勤三化为原则(职业化、社会化和群众化与勤学、勤业和勤交友)。其次,以公开方式获得较大的群众面,以秘密方式培养党员或者积极分子。益友社,从一开始就确定以各业商店店员为主要对象,在第三届征求社友运动中组织征募队伍时,就有意识地分行业编队。征集结束以后,又按行业成立各业联络干事会。吸收社友着重在商业系统店员范围以内,对其他各界人士则避免吸收。它组织社友参加社的各项活动,组织各业干事会等等工作,而实质上是党通过这个部门进行工作,将参加益友社的店员按行业组织起来,为深入企业联系群众,建立各行业的群众组织创造条件。同时在这些活动中注意发展积极分子、培养骨干,建立党的组织。此外,社团进行斗争不以社会团体名义发起,而以个人的名义进行。“益友社”为了坚持社的“合法化”“社会化”“事业化”,对社会上的政治运动,如为新四军捐募寒衣、抗议“一二一”昆明惨案、“六二三”反内战大游行、“二·九”爱用国货、抵制美货运动,一般是发动社友以各业职工的个人名义去参加;对行业里的经济斗争,益友社也不以团体的名义去干预,以保持团体的合法地位。益友社的党组织,划分为党团和支部两条线,党团全面掌握益友社的各项社务活动。支部则建立在具体的活动部门(如剧团、图书馆、补校等),侧重联系、教育群众的工作。由于党团成员的活动,易为外界注目,所以组织规定党团的党员不做党员的发展工作,可以在活动中考察积极分子,对具备党员条件的,通过上级领导转由党支部发展。在党的统一领导下,把公开工作与秘密工作结合起来。

不同的政治形势下,善于调整方向和组织结构。当上海处于孤岛时期,“益友社”提出了“提倡正当娱乐,改善业余生活”的口号,开展以爱国主义教育为内容的文化娱乐活动。沦陷时期,在敌人的法西斯统治下,则提出“推行社会福利事业,提高服务效能”的口号,以分散隐秘的方式,进行创办理发室、扩大诊疗所、发展补习学校、巩固图书馆等活动,贯彻“勤学、勤业、交朋友”的方针,把社的活动坚持了下来,并深入到各行业群众中去。解放战争时期,又先后以“壮大力量”、“准备应变”为口号开辟了分社,大规模地开展群众活动,包括后期迎接解放的活动。从而团结教育了群众,组织培养了骨干,有力地配合了发展党的工作。

注意保存储备力量以备不时之需。益友社的党组织,在要求党员三勤三化外,还准备了二、三线党员和骨干力量,随时准备在第一线工作的同志有必要撤退或转移时,接替他们的工作,以保证党的工作得到坚持和继续。这是益友社在12年中虽然长期处于恶劣环境下,但组织上始终没有遭到敌人破坏、党的力量没有受到损失、党的工作始终得以坚持的关键所在。

善于建立广泛的统一战线,争取社会中上层人士的同情与支持,提高了团体的公开合法性。公开合法团体要站住脚跟,不仅要有广大群众的拥护和支持,而且必须获得社会中上层人士的同情和支持。特别是上层社会中的代表性人物,他们的社会影响大、有号召力、同统治阶级有联系,获得他们的同情和支持,可以提高团体的公开合法性,削弱反对者的打压。益友社的主体是店员群众,与此相适应,请社会上层人士,担任益友社的理事、名誉理事,或赞助某一项社会活动如补习学校、戏剧义演等等,对有关行业的店员职工参加益友社的活动提供了便利条件。在“孤岛”时期,益友社首先得到有社会声望的关炯之的赞助。他担任了益友社的第一位名誉理事,为争取社的合法地位创造了有利的条件。此后,在关炯之的热诚关切下,推动了当时商界的“上海闻人”闻兰亭(前清秀才,华商纱布交易所常务理事)、林康侯(公共租界纳税华人会委员,全国商联会主任委员)、袁履登(公共租界工部局董事会副董长、宁绍公司总经理)等担任益友社的名誉理事和第二、三次征募运动的名誉总队长,并在征募特刊上题词,还由他们签名向商界某些行业的公会的正副主席、理事长等发了名誉理事聘书,扩大了开展统战工作的团结面。益友社在申请团体执照时,工部局欲想将社团活动范围限制在俱乐部、夜总会、票房等纯粹娱乐性质。经过工部局总务处的张菊生的斡旋才解决。1946年下半年,国民党政府发动全面内战,为了镇压日益广泛的和平民主运动,向进步团体加紧进攻,要所有团体都去重新登记,并要益友社负责人到社会局谈话,威胁了它的合法存在。这时,益友社又得到张菊生的大力支持,经过他的交涉,终于使益友社得以坚持阵地,在合法条件下进行恢复和发展工作,直到上海解放。需要指出,共产党及其领导的群众组织能够与中上层人士建立广泛的统一战线依赖于当时日本侵华战争爆发,民族资产阶级确实遭受了一定的经济损失,而且抗日救亡有利于打击日本的资本势力,获得民族资本的发展空间,以及当时全国进入抗日救亡的运动高潮。

抗日战争爆发后,共产党群众工作经验逐渐走向成熟,建立起了广泛的群众组织,这些群众组织为新中国的成立做出了重要贡献。

总之,马克思主义与工人运动相结合,进步青年承担起先锋和桥梁的作用,建立坚强的无产阶级政党,利用一切可以利用的“法律和社会习惯所许可”的方法,建立广泛的统一战线,最终形成强大的阶级力量,去改造社会,这就是历史给予我们的宝贵启示。