从“顶多读个技校”到考上北大清华:留守儿童的逆袭

从“顶多读个技校”到考上北大清华:留守儿童的逆袭

随着父母收入稳定舍得投入,农村学校条件不断改善,留守儿童更加阳光自信

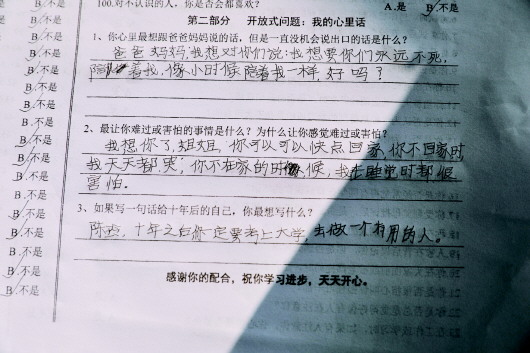

▲湖南一名留守儿童填写的问卷调查。受访者供图

在“先天不足”的环境中,他们顽强地向上生长——湖南耒阳18岁“留守女孩”钟芳蓉,以优异成绩填报北京大学考古专业,多次登上“热搜榜”,最近更是收到了多家考古所和博物馆寄来的礼物,被网友亲切称为“考古圈的团宠”。这位性格内向的女孩,回应专业选择时坚定而有力:因为热爱,所以选择。

贴着“留守儿童”标签的钟芳蓉,像一束光,照亮了这个庞大的群体。如何让留守儿童群体能够享受更好的教育,出现更多敢于追梦、能够追梦的“钟芳蓉”们,是“热搜”背后的冷思考。

梦想的光芒

“为什么选择冷门专业”“穷人家的孩子不要去学什么当诗人”……对于钟芳蓉选择北大考古专业的热议,一定程度上来自于人们对于“留守儿童”的刻板印象。

比如,人们一般会认为,留守儿童要考出好成绩很难,应该珍惜机会填报更“好”的专业;留守儿童的家庭比较贫困,应该选择更加赚钱的职业。

然而,钟芳蓉代表了留守儿童的另一种形象:成绩好、有主见、有理想,会为了“纯粹的热爱”而去做某件事。

正如钟芳蓉就读的耒阳正源学校校长罗湘云所说,留守儿童没有安逸、“被宠着”的成长环境,反而可以朝着自己的目标,心无旁骛地学习。据他观察,他们学校的留守学生,大多学习努力,尤其是到了高二、高三时,表现得更有冲劲。

这所民办学校,此前考取北京大学和清华大学的10名学生中,有8名是农村留守学生。

和耒阳一样,湖南省祁东县也是一个百万人口的劳务输出大县,外出务工人员有30多万人。距离县城40公里的启航学校,是一所农村九年一贯制民办学校。现有留守儿童2000多名,占学生总人数的90%。

在启航学校任教的张华老师,这些年明显感受到留守儿童的变化。“以前很多留守儿童只看到眼前,觉得爸妈是打工的,自己顶多也就读个技校。”张华说,通过教育引导,现在大部分孩子在精神层面发生了蜕变,敢于梦想,并努力去实现。

“长大后要当博士”……这些孩子说出自己的梦想时,质朴而又稚嫩的脸上闪耀着光芒。

很多留守儿童的父母也有着较高期望。他们一般在外打工,有稳定的收入来源,并不像很多人认为的那样贫困。由于自己吃了没有文化的亏,他们往往舍得在子女教育上进行投入,希望“知识改变命运”。

关于留守儿童群体的积极变化,在专家学者的“大数据研究”中也得到印证。近年,北京师范大学心理学部教授林丹华,带领国家社科基金重大项目课题组,对安徽、河南、贵州、江西、湖南等地的留守儿童进行了深入调研。

林丹华教授撰文称,课题组对10个省份60所中小学的16317名9至20岁的儿童青少年进行调研后发现,留守儿童具有积极发展的重要资源和巨大潜能,应充分认识到,在不利环境中仍然能够积极发展,是留守儿童的生命常态。充分发挥留守儿童身上的积极品格,有利于他们看到自己的未来充满很多可能。

比如,在孝顺、感恩、热爱祖国、有志进取、坚毅等积极品格方面,超过70%的留守儿童处于较高或很高的水平;大约60%的留守儿童,在父母一方照料或亲戚照料的过程中,学会了独自处理家务事,锻炼了自我照料能力。

改变命运的强烈愿望、自强不息的积极品格,在留守儿童身上打下深深的烙印,伴随着他们以后的人生道路。

1989年出生的谢正,曾经也是留守儿童。他的人生就是不断拼搏的历程:考上大学,毕业后在一家民营企业工作,后来考取选调生,隔了几年又从偏远的县城考到省城,成为湖南省直机关的公务员。谢正坦言,他之所以要不断“突破”,不仅是为了实现人生价值,也是为了自己的孩子不用像他小时候那样。

现实的问题

留守儿童积极发展的同时,他们普遍面临的现实困境仍然不容忽视。

“95后”女孩舟舟,出生在湘南农村。舟舟的父母在广东惠州打工,她从小由爷爷奶奶抚养。初中一年级的时候,学习成绩不好的她不想读书了,辍学在家两年,后来跟着父母去广东打工。

2015年,舟舟回到家乡,结识了一位30多岁的妇女,被叫去“做批发”。她出于好玩、好奇,便答应了。其实,所谓的“做批发”,就是一伙人到商场偷窃。第二次作案时,她被警方抓获。

面对记者,舟舟不时低头啜泣。20岁出头的舟舟说,如果再选择一次,她一定好好读书,不会再做那种事(偷窃)了。但对于未来,已经身为人母的她,似乎没有更多选择。因为本地工资低,她还是考虑去广东打工,重复父母的老路。

舟舟的故事很典型,甚至有些残酷。留守儿童能够考上理想的大学,要付出巨大的努力。更多孩子因为学习底子薄、成绩差,逃脱“留守—打工”的人生轨迹并不容易。

启航学校创办人陈亮伟说,学校刚开始招生时,很多留守儿童的成绩非常差,学习、生活习惯很不好。当时学生参加入学摸底考试,及格率不足20%,有的学生数学只能考几分。小学六年级的学生,写作文时竟然还不知道段首空两格。

去年,来自长沙一所知名小学的刘老师和同事到贫困县支教,对于农村的教育状况“感到震惊”。这位老师说,她所教的班级有70%的学生是留守儿童,在学业方面存在很多问题,一是家庭作业完成情况差,尤其是到了周末,哪怕老师布置的作业再少、再简单,也总会有人完不成;二是几乎没有课外阅读,家里有课外书籍少之又少,很多学生回家后痴迷手机游戏。

其中,沉迷于电子产品,进而影响学习的问题,在留守儿童群体中尤其严重。今年,湖南省多位人大代表、政协委员提交的建议中,专门提及了这一新动向。

湖南省政协委员刘霞指出,由于父母没有与孩子在一起生活,很多乡村孩子在家中表现为玩手机、打游戏,或者沉迷于网吧,在校自然不热爱学习,课堂上打瞌睡,不遵守校纪校规,好打架斗殴,甚至顶撞老师。

留守儿童不爱学习、成绩较差的结果是,完成九年义务教育后辍学的比例较高。湖南绥宁县贺炳炎教育创新服务中心副理事长许志源对这一问题进行过调研。以湖南西部某县为例,2016年至2019年,全县初中毕业生中,“不在本县就读或未进入普高或中职人数”(只有少数到市里或省城读书)占比为20%至30%,其中多数是留守儿童。

让许志源颇为担忧的是,这部分初中毕业后失学的人群,成了无人管、无人教、无人关注的“真空”。由于缺乏管理和教育,这群处于叛逆期的孩子的主要活动场所是网吧和夜场,他们很可能就此成为“问题少年”。

记者了解到,一些留守学生由于缺乏家庭教育和父母关爱,在心理上容易孤僻、易暴、易怒,有的“大错误不犯,小错误不断”。耒阳市教育局局长张小勇表示,留守学生实际上呈现出两极分化,一类是像钟芳蓉这样自觉自律、有读书内生动力、能够取得优异成绩的;另一类则成了不良少年甚至走上犯罪道路。

另外值得关注的是,由于缺乏有效监护,留守儿童遭遇溺水、交通事故等意外的概率相对更大,而侵害留守儿童的案件也时有发生。

教育的作为

留守儿童的问题出在教育,解决办法也在教育。不论是学校教育、家庭教育还是职业教育,都需要更有作为。

手风琴、小提琴、跆拳道、拉丁舞、街舞、机器人……很多人想象不到,这是坐落于乡镇的启航学校开设的兴趣班。对于偏远乡村的孩子们来说,这些课程的内容大多只在电视里见过。

陈亮伟认为,留守儿童的问题是教育环境造成的,他希望通过优质教育下乡,在乡村办一所“贵族学校”,帮助留守儿童改变习惯、培养兴趣、建立自信。

2017年4月,启航学校成立了一支由留守儿童组成的合唱团,首批招募66名留守儿童。这些孩子的“天籁之音”,飘出了大山,飘向了越来越大的舞台。在音乐的浸润下,合唱团的很多留守儿童有了明显转变:由自卑到自信、由内向到阳光、由孤僻到活泼。学生家长们也从刚开始的不太理解,变为了广泛支持。

某种意义上,这如同一场“乡村教育实验”。如果说启航学校这样的民办学校为留守儿童提供了更大空间,乡村公办学校则要兜住“底线”,提升教育水平。

一段时间以来,很多地方的乡村公办学校硬件差、师资弱、经费紧缺,造成留守学生要么“放任自流”,要么“生源外流”。

目前,国家层面已经出台政策,要求加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设。张小勇认为,要推进“城乡教育一体化”,重点改善农村薄弱学校的办学条件。耒阳市提出农村学校改薄提质、乡村教师支持计划、城乡学校结对帮扶等措施,并计划每个乡镇兴办一所涵盖小学和初中的寄宿制学校。

只有“学校教育”还远远不够,不少教育界人士强调“家校共育”“家庭教育”的重要性。一方面,留守学生较多的学校,应承担学校教育和家庭教育的双重职责,比如配备像妈妈一样关怀学生的生活老师,让学生能够感受到家的温暖。另一方面,对留守学生的家长,包括父母和爷爷奶奶等,同样要进行教育,让家长承担更多抚养义务,避免不恰当的教育方式。

据了解,针对留守儿童家庭教育缺失等问题,湖南省开展了家庭教育地方性立法可行性调研,通过数据和事例论证家庭教育立法的必要性、紧迫性、可行性。目前,《湖南省家庭教育促进条例》已顺利通过省人大的研究筛选,纳入2020年立法计划的论证项目。

此外,职业教育同样需要“补强”。许志源认为,大量留守学生在高中教育、大学教育的道路上“掉了队”,特别需要有谋生和发展的一技之长,职业教育是一个很好的渠道。当前,众多新兴行业急需培养专业人才、技术工人,可以出台更有针对性的职业教育支持政策。(应受访者要求,谢正为化名)(记者白田田)