儿慈会千万救命款被卷走:公益募捐是如何沦为“非法集资”的?

作者|金锦萍

北京大学法学院副教授、博士生导师

北京大学非营利组织法研究中心主任

四年前吴花燕事件犹如眼前,不料想大病救助领域又爆出猛料:中华少年儿童慈善救助基金会(以下简称“儿慈会”)的9958儿童大病紧急救助项目(以下简称“9958项目”)某地方团队负责人(按照儿慈会的回应称其为“志愿者”)柯某孝卷走近千万元“善款”事件再次刺痛公众,重创中国公益慈善一再重建的公信力。

我看到新闻的第一反应是——终究还是发生了曾经预见却最不愿看到的景象,也印合了当初的断语:当慈善丧失公益性时,慈善终究将丧失底线和正当性。

根据目前媒体所透露的信息和逻辑推演,柯某孝的现有账户里不可能还存有大量资金,近千万元资金所剩无几甚至消耗殆尽,因为这绝对不是最后一次集资出现了问题,而是持续不断地“以借新债还旧债”后的资金池枯竭,就如同击鼓传花的最后一棒。

若要梳理清楚其中的问题,需要从儿慈会大病救助项目的基础逻辑开始。

逻辑起点:将众多“个人求助”打包成公益项目

事实上,几乎所有公益慈善组织都深谙:与公益项目募捐或者议题募捐相比,为特定个体筹集资金获得的效果更为显著。

其中原理不言自明:特定个体的命运变化更能激发人的同情心和同理心,尤其是在大病患者医疗费求助或者困难学生筹集学费的情形下,当人们看到自己的给予最终改变了特定个体的命运时,那种心理上的满足和愉悦远远大于另一种模式:在那种模式下,人们将善款捐赠给慈善组织,再由慈善组织通过公益项目对大病患者进行救助。

因为后者并没有事先将施助方与受益人直接关联,向捐赠人的信息回馈也大多以抽象的公益项目受益人范围和数量为主,缺乏鲜活的个体故事。

于是,一个非常艰难的选择就放在所有大病救助类的慈善组织面前:是否开通为特定受益人的募捐通道?(为何不能这么做在后文详细论述)有不少慈善组织坚持底线,迄今为止不为特定受益人开通所谓的公募渠道,但是也有不少慈善组织热衷于募捐数量的增长而放弃底线,不仅直接或者变相为特定受益人开通募捐通道,甚至将此作为主要筹资方式。

更为让人跌破眼镜的是,居然还将此作为成功经验四处复制传播(甚至还为此四处开设收费培训班)。

于当下而言,慈善组织在募捐环节就将施助方与受助方直接对接的方式可分为三类:

其一,慈善组织为某一特定个人求助提供“募捐”通道。这一现象在互联网公益初期甚为普遍,现在逐渐式微;

其二,名为公益项目,实为整体打包的众多个人求助项目之和(例如儿慈会的9958项目);

其三,“一对一”帮扶方式的各类慈善救助项目。

第一种和第二种方式均出于私益目的,即为了特定人的利益而开展活动。第一种方式中,慈善组织为个人求助开辟捐款通道,此时,慈善组织所从事的活动与个人求助信息平台(例如水滴筹、轻松筹等)几乎没有差异,但是现实中却在法律上享有不同的待遇:前者为捐赠,后者为赠与;第二种方式有所改进,慈善组织将众多个人求助项目打包在一起,名为“公益项目”,但依然没有改变其为众多私益之和的本质。

第三种情形,即“一对一助学”或者“一对一扶贫”项目,与前两种情形的区别在于:慈善组织遵循公开公平公正的原则选定多数受益人之后供捐赠人选择,因此没有彻底丧失公益性,只是为了提升捐赠人体验所做的尝试。不过,它不可避免地埋伏着不少隐患,例如存在不当披露受助人信息等。

儿慈会9958项目则是以公益项目之名义,行个人求助之实。此时所产生的损害是:混淆公益募捐和个人求助,让大量私益性质的赠与具有了公益捐赠的名义和法律待遇(得以享受公益捐赠税前抵扣资格)。

这在社会倡导方面和行业操守方面严重有失,也促使儿慈会片面追求筹款数量。

如果事情仅仅停留在这一层面,还不至于太糟糕,因为至少通过这些方式所筹集的资金还是用于大病患者的救治目的之上。但是潘多拉盒子一旦打开,就由不得你了。

转折点:将受益人转变为“捐赠人”和“筹款志愿者”

当互联网出现配捐,而且配捐额与捐赠额和捐赠人数正相关时,事情出现了一个重大变化:所有人都发现,如果能够筹集到更多的金额和更多的人头,就意味着在“抢钱”大战中能瓜分到更多配捐的金额。

于是众多急缺资金、等钱看病的大病患者及其家属若要获得更多配捐,就得与具有公开募捐资格的慈善组织(例如儿慈会)一起琢磨如何筹集到更多的捐赠款和更多的捐赠人。其实最简捷的途径就在他们眼前:让患儿家属及其亲友成为“捐赠者”,在“抢钱大战”中刷单套捐。

此时,慈善组织和患儿家属事实上构成了合谋骗取配捐的行为。

这一行为不仅违背了提供配捐资金的平台或者企业的意愿,因为配捐旨在鼓励公益捐赠行为,可患儿家属通过慈善组织“自捐自用”的资金根本不符合“捐赠”的要件,而是为了套取配捐的资金流转。

事情还没有到此打住,逻辑的演变导致进一步的操作也变得“顺理成章”:为了动员更多的资金和人头,在让患儿家属自身成为“捐赠者”的同时,也让他们变成儿慈会的“志愿者”或者“募捐代理人”去募集更多的捐赠者和善款,以获取更多的配捐。

上述两种行为之所以能够得逞,完全依仗儿慈会的基础逻辑:打包成公益项目的个人求助能够确保各自筹集和配捐的资金能够都(或者首先)用在自己孩子身上。

反之,如果坚持捐赠的公益性,自己所捐赠或募集到的资金不能用在自己孩子身上的话,患儿家属的积极性是无法激发的。

于是就不难理解为什么儿慈会在历次99公益日中屡次高居募捐数额榜首。有不少慈善组织对于这样打法颇为不满,也有仗义执言者痛斥这种行为之恶行。可是一句充满伦理困境的话试图说服他们:“这些家长是为了自己的孩子的命在努力搏击(指募集资金),咱们好意思跟他们争吗?”

监管部门也高举轻放,吴花燕事件所暴露的隐患刚一露脸便被遮蔽了。如果事情仅仅止步于此,那么至少其他慈善组织和批评者的隐忍、监管部门的”厚爱“似乎还具有一定的正当性:一切都是为了大病患儿。

殊不知,将受益人转变为“捐赠人”的弊病所在:彻底改变了行为的性质,惘然不顾慈善的公益性。也决定了事情由此急转直下,并不可避免地走向更为恶劣的情形。

第二次转折:出现了掮客

当患儿家属发展到一定规模,根据地域分成团队作战就成为了必然选择。儿慈会9958项目地方团队众多,在有公益募捐配捐活动的时候,地方团队就会动员患儿家属通过各种方式筹集资金和“人头”,以获得更高数额的配捐。

地方团队也需要组织者和负责人,患儿家属中有热忱和组织能力的便是理想人选,他们与众多患儿家属同病相怜、抱团取暖,相互之间信任度高,于是互帮互助成为常态。他们积极参加儿慈会组织的培训会议,根据儿慈会相关指引在配捐日期内积极筹集资金和人头,将资金以捐赠的名义打到儿慈会的账户里,而“一起捐”等网络平台设置也为此后资金的分配提供了便利条件。

从便于管理的角度而言,将地方团队筹集的资金作为一个小资金池来处理更为便捷,于是各地就演绎出来另外一种方式:各地患儿家属将所筹集的资金打到当地的一个统一账户里,然后再由组织者按照可以获取最大配捐额度的最优方案,将资金分给众多人(这些人可以是患儿家属,也可以是愿意参与的其他人)手中,再在约定的时间内打到儿慈会的账户里,然后根据个人所筹集的资金的额度分配配捐额度。

事情演绎到这一地步,逻辑再次发生变化:患儿家属成为单纯资金提供者,全部或者部分从具体的抢夺配捐额度的活动中解放出来,但是他们所获得的配捐额度也与实际发生的配捐额度发生剥离,而沦为固定收益率的返还。

到这一步,患儿家属的行为与营利领域的出资借贷获得利息的行为已经毫无二致。

而地方团队的组织者也与营利领域的集资行为如同一辙:只要按照约定将本金和收益返还给出资的患儿家属,那么所筹集的资金在沉淀期内如何使用便有了极大的自由空间——掮客也就应运而生。

爆雷——当掮客的资金流出现了断裂

于是,掮客的手里有了一个资金池,资金来源包括:患儿家属所筹集的资金、从儿慈会那里所获得的本金返还和配捐数额、儿慈会的大病资助资金(如果有的话)、资金沉淀期内的利息收入或者其他收入(如果掮客胆大,完全可将此资金通过各种手段谋取利益——这里蕴含着更大的漏洞和风险)。

而硬性支出便是按照约定所支付的患儿家属的本金和收益(按照媒体所曝光的48000元一个月后可获得2000元的情形来推算,月息约为3%-4%)。而且患儿家属的资金是动态的,所以只要资金池不枯竭,此模式便可持续下去。

本事件中柯某孝有可能就是这样一个掮客。他手下有这样一个资金池,他甚至可能没有将这些资金与自有资金相分离,于是支出中就多了一项:自己的家用和自己孩子的医疗费用。

作为9958项目地方团队的负责人,以及自身也作为患儿家属的身份,获得其他患儿家属的信任是轻而易举的。如果组织得当,能够获得儿慈会的本金和较高数额的配捐返还,同时如果团队还时不时能获得儿慈会分配的若干个单纯大病救助名额的话,那么资金池能够一直维系下去。

但是,儿慈会与柯某孝所在的地方团队解约了,意味着其资金入项少了配捐数额和单纯大病救助的部分,只能依靠后加入的患儿家属的资金来支付早先加入的患儿家属的本金和利息,再加上自己的日常开支,入不敷出持续一段时间之后,资金池枯竭,如同击鼓传花游戏中的音乐一样,音乐停止,最后一拨加入的患儿家属就成为了接盘侠。

于是,近千万元“善款”被卷跑的新闻开始刷屏,而此时柯某孝的名下应该已经没有什么资金了。

慈善组织回归公益性是唯一的拯救

作为一个具有公开募捐资格的全国性公募基金会,儿慈会在此事件中的得失功过自有世人评说。而我却想警示所有公募慈善组织:回归慈善的公益性是唯一的拯救。

一个社会中的慈善组织承担着启迪心灵、保有希望、维护安全和追求正义的使命,这些都得以“公益性”为前提。

法律上区分个人求助和慈善募捐,意在重点规范慈善募捐,同时为个人求助留下合理空间。我们并不否认和抹杀个人求助模式为众多困境中人所带来的爱和希望,但是却从未料到慈善组织进行了反向操作——为个人求助提供慈善募捐的通道。这让以法律赋予慈善组织以慈善募捐特殊权利的立法者情何以堪?

重申“公益性”,意味着慈善组织得有解决社会问题系统性思维和整体逻辑,认真权衡考量眼前利益与长远利益的关系。

大病救助体系中,慈善捐赠只是补充力量而已,更多需要依赖的是社会保障制度的完善和医疗保险的推广。当然在社会保障和医疗保险目前尚无覆盖的人群中,慈善组织为其提供救助服务,功德无量,但作为慈善组织,依然须恪守法律法规和筹款伦理,勿以患儿之困境道德绑架公众。

重申“公益性”,意味着慈善组织须从片面追求募捐数额的奔跑中慢下来,重新梳理和反思身为慈善组织的宗旨和使命。慈善组织从事大病患者救助,需标本兼顾,不仅仅着眼于医疗费之筹集,也应关注患者家属之关怀,更得进行社会倡导的和政策倡导,从源头上治理大病患者所面临的社会问题。

重申“公益性”,意味着慈善组织懂得所有捐赠给慈善组织的财产,尽管法律上归其所有,实质上慈善组织却是真实意义上的受托人,须恪尽受托人的信义义务。

重申“公益性”,意味着慈善组织须重新审视公益项目的目的和路径,审慎对待公益绩效的量化指标,深思其所秉承的理念与价值。

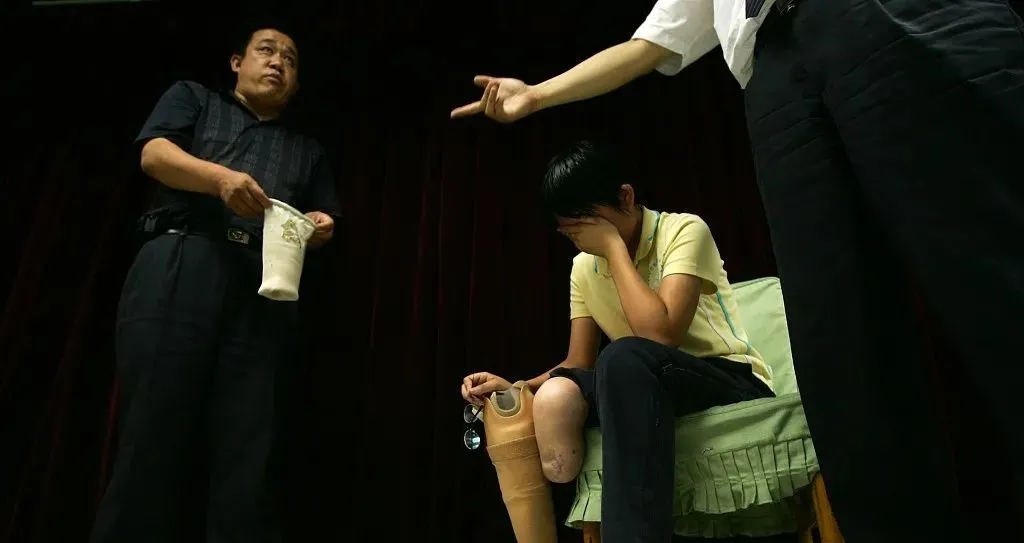

重申“公益性”,意味着慈善组织须尊重受助人的权利和尊严,意识到后者的宝贵堪比生命本身。

重申“公益性”,意味着慈善组织得慎用法律赋予的慈善募捐和税收优惠的特殊权利,懂得与这些权利匹配的义务和责任。

重申“公益性”,意味着慈善组织必须得有取舍,得有“无我”的格局和气度,得懂得最大的成功是组织自身随着社会问题的解决而消亡。

法律之所以以公益性要求慈善组织,其含义不言自明:善款通过慈善组织抵达受益人之手(并非直接由赠与人交与受益人),首先切断了捐赠人与受益人之间的直接关联;其次,慈善组织在使用资金时强调公益性,使得捐赠人无法通过指定而选择受益人,从而确保捐赠人给付资金的公益性,并因此得以正当享受法律赋予公益性捐赠的税前抵扣优惠政策。

而从上文的分析中,我们可以得出结论:如果不切断捐赠人与受益人之间的直接联系,如果不禁止捐赠人在捐赠环节直接指定特定受益人,那么从公益募捐沦为“非法集资”的基础逻辑就没有办法从制度上进行规避。

希望身处舆情旋涡中的中华少年儿童慈善救助基金会能够坦诚面对公众和捐赠人的质疑,在深刻汲取教训的同时,反思目前的运行模式,并进行实质上的调整和改变。

谨以此文,与依然坚守在公益慈善领域中的诸君共勉,也与依然相信慈善的人们互勉。

作为以慈善事业为职业的慈善组织,当懂得分辨公益募捐和个人求助的旨趣差异。尽管为社会问题开展募捐,其难度远远大于以个体故事作为背景的个案筹款,但是也唯有如此,慈善组织的专业性与价值观才得以彰显。

否则,慈善组织有何独立存在的、不可替代的社会价值和意义?又为何可以享有法律所赋予的特有权利,诸如慈善募捐资格与税收优惠?又如何担得起社会公众的委托与信任?

(对于此次事件中各方主体的法律责任问题,等待事实进一步披露之后再予以分析)

附:

知识普及:【为何法律上的慈善须以“公益性”为必备条件?】

慈善无疑是利他的,但是利他却不见得是慈善的。如果法律上的慈善是以公益为构成要件的话,公益须是不特定多数人的利益。

这里的“不特定”恰恰是公益所具备的本质特征:公益并不指向任何具体的特定目标,也并非达到的特定结果的总和,而是抽象性的秩序供给。公益性的判断并不简单取决于受益人数的多寡,多人的私益加起来也并非公益(例如将大量个人求助打包在一起的项目也不见得具备公益性),而获益人数少也不见得就是私益(例如以救助“罕见病“患者为己任的组织也可以被认定为具有公益性的慈善组织)。

因为个人求助归根结底是私益性质的,不管将多少个私益性质的个人求助打包在一起的所谓的“大病救助项目”,也因为其受益人的确定,而不具备公益性;反之,某一类别的“罕见病”患者尽管人数不多,但是如果罹患该种罕见病的患者都能够公平地获得救助,依然不失公益性(尽管因为慈善资源匮乏,并非所有患者都能同时获得救助,但是作为慈善组织,依然也需要有公平的规则来确定先后顺序和救助标准)。

《中华人民共和国慈善法》(以下简称“《慈善法》”)关于慈善活动和慈善组织的规定,均强调“公益活动”和“面向社会公众”的特征。例如《慈善法》第3条在规定慈善活动时强调“公益活动”,而在第8条界定慈善组织时又要求“以面向社会开展慈善活动为宗旨”作为条件之一。同理,慈善募捐是指慈善组织基于慈善宗旨募集财产的活动,而《慈善法》上的慈善宗旨依然需要满足“面向社会开展”的公益性特征。在确定受益人方面,《慈善法》明确规定,慈善组织应当坚持公开、公平、公正的原则,这在另一侧面也反映了不得以特定个体作为受益人。

所以,慈善组织(法律意义上的术语)须以公益性为必备条件,这意味着其从慈善宗旨、项目研发和实施、募捐目的确定、募捐活动开展、善款拨付和使用(包括但是不限于确定受益人)均得以“不特定的受益人”为基本考量要件。

本文系凤凰网评论部特约原创稿件,仅代表作者立场。

编辑|刘军