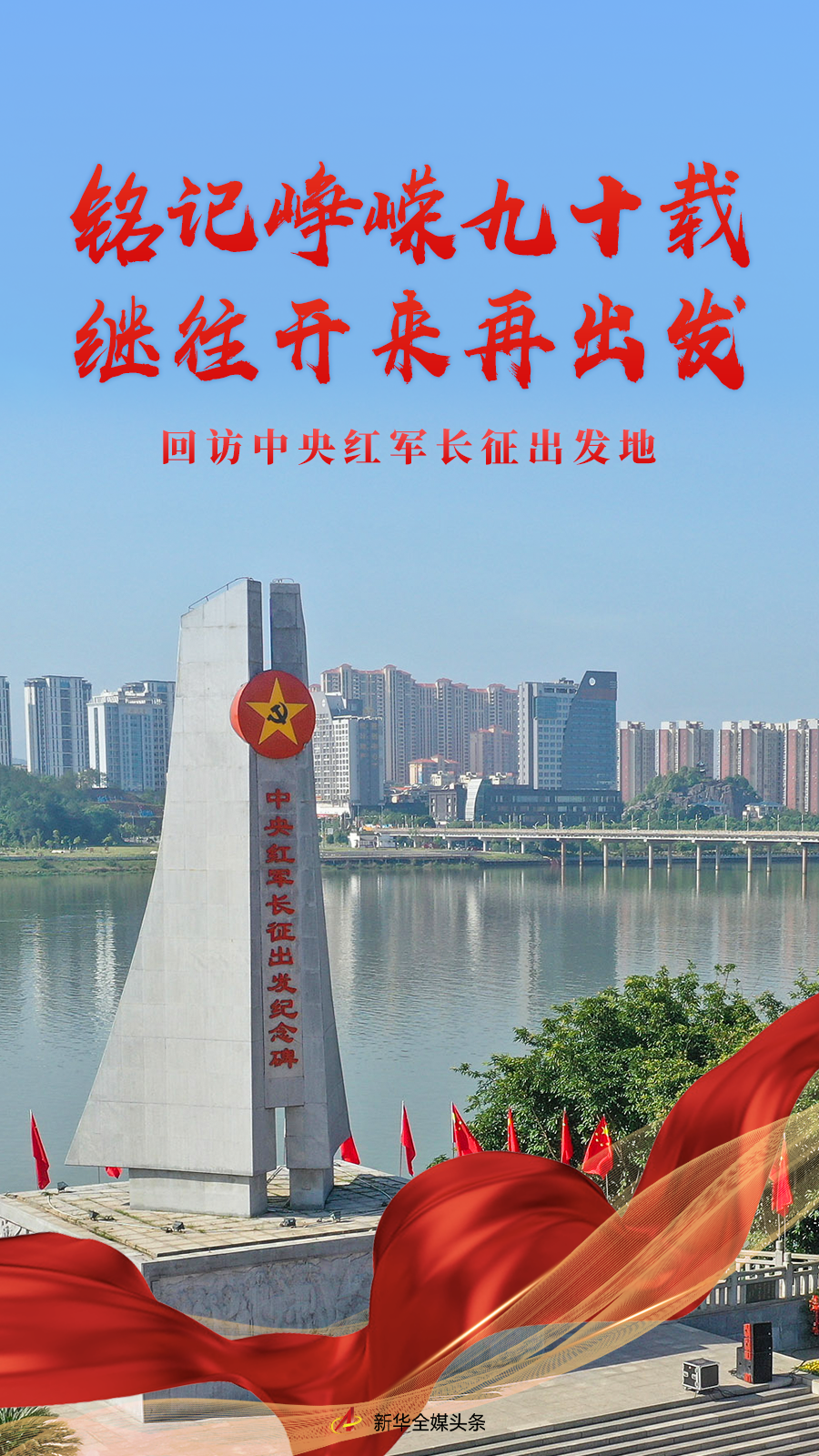

铭记峥嵘九十载 继往开来再出发——回访中央红军长征出发地

一段浮桥,静静横卧在江西于都河面上。

90年前,正是在这里集结,一支铁流不断壮大,穿透漫漫黑夜,跨越重重关山,点燃了走向新生、走向胜利的革命火炬。

8.6万余名红军将士的身影,定格在赣南大地。

正是从这里出发,这群将士告别故土,踏着泥泞荆棘,迎着枪林弹雨,开启了一场震撼世界、彪炳史册的伟大远征。

2019年5月20日,在江西省赣州市于都县中央红军长征出发纪念馆外的广场上,习近平总书记深情寄语:现在我们正走在开启建设社会主义现代化国家的新征程上,我们要继往开来再出发!

今年是红军长征出发90周年。记者在赣南大地一路追寻,看到这片遍洒英烈热血的革命故土,正奋力续写长征新篇章。

使命初心:让老百姓过上幸福生活

“登贤县苏维埃政府印”——于都县中央红军长征出发纪念馆内,一枚特殊的印章引人注目。

历经90载,木质印章上镌刻的9个字依然清晰可见、苍劲有力,无声诉说着那段血与火的历史。

1934年10月,因第五次反“围剿”失败,中央红军主力不得不进行战略转移。位于中央苏区后方的登贤县沦陷,这枚政府印章由时任县苏维埃政府主席钟家瑶随身保管。在突围转移时,钟家瑶身负重伤,冒着杀头危险,仍将印章珍藏,直到新中国成立后将其捐给于都县博物馆。

一枚印章,为何要用生命守护?

在长征出发地一路追寻,这个答案愈发清晰:为了心中坚如磐石的信仰,为了实现为人民谋幸福的革命理想,革命先辈无惧牺牲、义无反顾……

苏区时期,参军参战的赣南儿女有93万余人,占当地人口三分之一;两万五千里长征路上平均每公里就有三位赣南子弟倒下……

17棵青松,见证着这段红色岁月。

“见松如见人”,90年前的一个夜晚,瑞金黄沙村华屋自然村,17位青年告别家人踏上征途,出发前,他们相约栽下17棵松树。

江西省瑞金市叶坪乡华屋村(2019年5月6日摄)。新华社记者 兰红光 摄

青松年轮,一圈又一圈向外延展,但华屋人最终未盼来青年归,只有短短的一行“北上无音讯”,书写在烈士丰碑上。

村后山坡上,青松已苍翠繁茂。66栋白墙黛瓦客家新楼拔地而起,曾经数代人住的透风漏雨土坯房已变为“华屋”。

“当时爷爷们出发前,憧憬着过上安居乐业的生活,这在我们这一代人都实现了。”“17棵松故事”中的烈士之一华钦材的后人华水林说,现在他在家门口承包了8个蔬菜大棚,不仅脱了贫,还住上了新楼房,生活越过越充实。

在江西省瑞金市叶坪乡华屋村,村民在松树下祭拜烈士(2022年9月17日摄)。新华社记者 周密 摄

改造农村危旧土坯房69.52万户,解决546万农村人口安全饮水问题,解决近300万山区群众不通电和长期低电压问题……90载后,赣南山乡已迎来巨变。

在脱贫攻坚的战场上,在推动老区振兴的征程中,一批批党员干部倾力奉献、苦干实干,带领群众不断破解住房难、喝水难、用电难、行路难、上学难、看病难等民生痛点。

这是江西省赣州市于都县梓山镇潭头村的果蔬种植基地(2021年4月29日摄,无人机照片)。新华社记者 万象 摄

岁月流转,不朽的是革命精神,不变的是初心使命。在中央苏区史专家凌步机看来,无论是90年前毅然出发远征,还是新时代带领群众脱贫攻坚,让老百姓过上好日子,始终是中国共产党人的初心和使命。

饮水思源:不忘中央苏区父老乡亲

“乾谷壹百斤”,在江西信丰县新田镇长征历史陈列室内,一张90年前的红军借谷票清晰可辨。

布草鞋收条、公债收据……行走在赣南老区,许多纪念馆都有一张张这样的“红色票据”。

红军打胜仗,人民是靠山。据统计,中央红军长征出发前短短5个月,赣南苏区人民捐出粮食90.6万担、被毯2万床、棉花8.6万斤、布鞋5万双、草鞋20万双等,苏区人民源源不断地把物资送往前线、交给红军。

历经岁月洗礼,票据上的红色印章依然鲜红,记录下军民的鱼水深情。

“在百姓支持下,红军踏上漫漫征途,不断走向胜利。”于都县中央红军长征出发纪念馆馆员张小平说,赣南苏区为中国革命作出了重大贡献和巨大牺牲,但由于多种原因,发展一度落后于全国。

人们在江西省赣州市于都县中央红军长征出发纪念碑前参加纪念活动(2021年5月1日摄,无人机照片)。新华社记者 万象 摄

2019年5月20日,于都县中央红军长征出发纪念馆,习近平总书记动情地说:现在国家发展了,人民生活改善了,我们要饮水思源,不能忘记革命先辈、革命先烈,不能忘记革命老区的父老乡亲。

赣州曾是全国较大集中连片特困地区,贫困发生率高达26.71%。赣州市苏区办对口支援科科长黄磊介绍,2012年以来,赣州市将财政支出的近七成、新增财力的近八成用于保障和改善民生,当地人均可支配收入大幅度提高。

基础薄弱、资源匮乏,一度是老区的代名词。如今,得益于国家政策、资金、人才等多方面的支持,基础设施不断补齐、交通路网持续建设,老区振兴发展走上快车道。

江西省瑞金市城区景色(2024年5月6日摄,无人机照片)。新华社发(刘黎明 摄)

今年5月23日,由水利部对口支援、投资40余亿元的宁都县梅江灌区工程团结总干渠建成试通水。“赣南粮仓”宁都县区域内15.5万亩水稻、果蔬率先用上了灌区水。工程明年全部完工后,将惠及全县22个乡镇农田灌溉和人口供水。

投资16亿多元的赣州瑞金机场将于今年年内正式通航,老区瑞金将迎来发展新机遇;作为国家重点工程项目,瑞梅铁路建成后将结束赣州市寻乌县、安远县不通铁路的历史……

江西瑞金机场(2024年9月23日摄,无人机照片)。新华社发(杨鑫 摄)

江西省苏区办提供的数据显示,12年来,中央国家机关及有关单位先后选派六批次367名干部对口支援赣南等原中央苏区,累计争取重要政策和平台497项、重大援助项目1744个、各类直接支持资金351.54亿元。

赣州市苏区办副主任刘光涛说,在国家政策支持下,在老区干部群众接续奋斗中,赣州正迎来跨越式发展的历史性机遇。

向新而行:奋力推动高质量发展

90年前,有裁缝手艺的于都人葛接调挑着缝纫机,跟随红军跨过于都河、走上长征路。

谈起90年前爷爷的壮举,葛接调的孙辈葛九长充满敬意:“爬雪山、过草地那么艰难,二十出头的爷爷却挑着100多斤重的缝纫机走了两万五千里!”

如今,“红军裁缝”家乡面貌焕然一新,不仅于都人民解决了吃饱穿暖的问题,而且服装产业成为富民强县的重要产业。目前于都县纺织服装企业达3850余家,从业人数超30万人。“去年,于都服装还首次应邀参加香港时装节,现场签约和达成采购意向订单金额2380万美元。”于都县副县长杨海峰说。

江西省赣州市于都县段屋乡寒信村景色(2019年6月13日摄,无人机照片)。新华社记者 周密 摄

于都服装产业的蓬勃发展,是老区人民敢于创新、善于创新的一个例证。在新时代的长征路上,赣南大地处处涌动着新气象新活力。

2012年到2020年,从百亿元到两千亿元,这是赣州市南康区家具产业交出的产值大跨越“成绩单”。赣州市委常委、南康区委书记何善锦说,从“草根经济”成长为产业集群,南康家具实现“买全球、卖全球”,汇聚全球100多家设计公司、500多名设计师,打造国内最大实木家具制造基地。

在江西省赣州市南康区跨境电商产业园,销售员工通过手机直播的形式推销家具(2020年2月26日摄)。新华社记者 胡晨欢 摄

眼下,赣南大地橙黄橘绿。最早由赣州信丰县安西园艺场技术员袁守根引进的脐橙苗,如今已长成老区人民致富的“当家树”。去年,赣州脐橙种植面积达194万亩,带动上百万农村劳动力就业增收。

数据显示,2023年,赣州地区生产总值达4606.21亿元,是2011年的3.4倍,赣州在全国排位由2011年的第108位上升到第62位。

在江西省赣州市于都县段屋乡金屋果业基地,果农收获赣南脐橙(2023年11月1日摄)。新华社发

以创新赋能,在推动革命老区高质量发展过程中,赣州市积极发挥科技创新引领作用,加速产业升级和人才聚集。

目前,赣州市拥有国家级科创平台20个。随着中国科学院赣江创新研究院揭牌成立、中国稀土集团总部落户赣州,大院大所、央企总部入赣取得重要进展。加强引才聚才,赣南创新与转化医学研究院全职引进海内外知名高校博士50余人,全市引进培养国家、省级高层次人才700余人……

老区不老。昔日长征出发地正激情满怀迈向新征程,不断焕发新生机、展现新气象。

文字记者:胡锦武、闵尊涛

视频记者:黄和逊、彭菁、胡锦文

海报设计:李梦帆

统筹:金地、吴建路、方思贤、王文源