贾康再发长文:把资本家当“吸血鬼”,这是一种危险认知

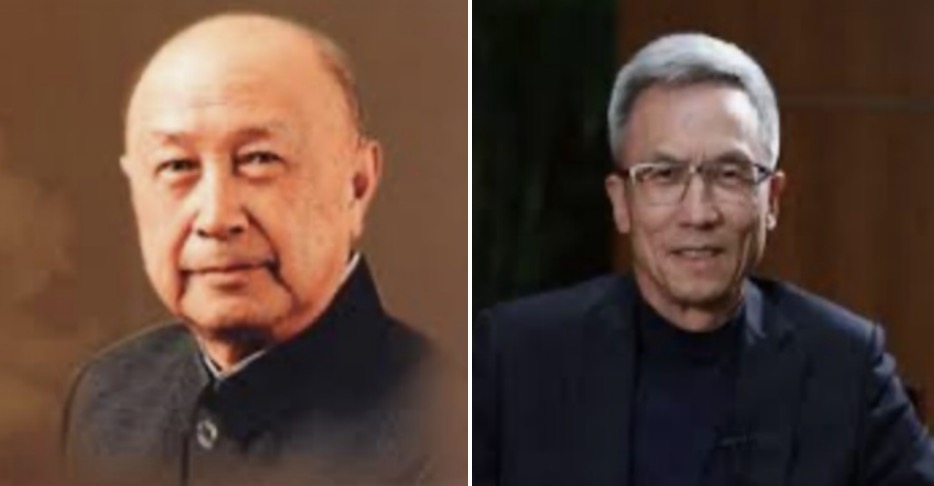

【红歌会网编者按】大专家贾康近几个月来频频发文,引发较大关注和争议。尤其是《贾康报纸发文:支持民营企业发展,“消灭私有制”是误译》,认为《共产党宣言》中提到的“消灭私有制”属误译,应当正本清源改译为“扬弃私有制”,引起讨论。近日,贾康再发文,为资本和资本家正本清源,认为当今还把资本家称之为“吸血鬼”,是一种危险的认知,不合时宜。特转发此文,供大家参阅思考。但不代表本站观点。

作者 | 贾康

全国政协参政议政人才库特聘专家

华夏新供给经济学研究院创始院长

第十一届、十二届全国政协委员

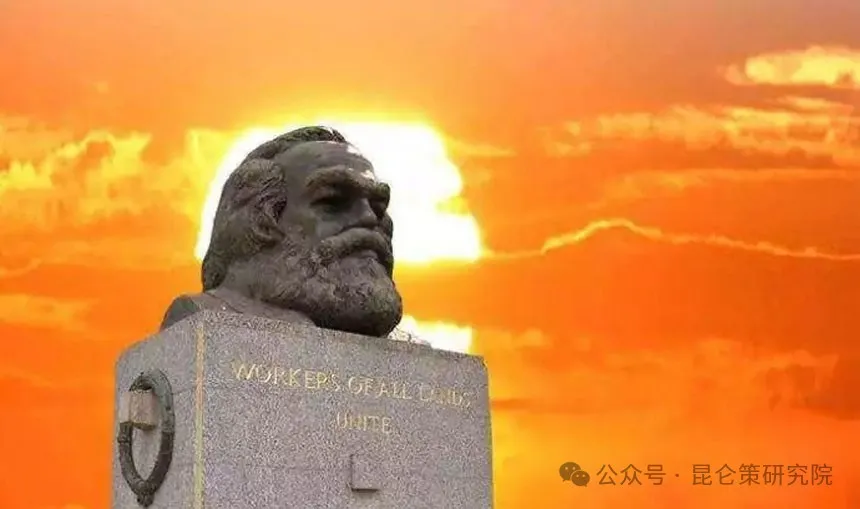

近年来,社会上多有对“资本”和“资本家”的讨论,在一些所谓“大V”的煽风点火下,往往使大众对一些基本概念、常识的理解出现偏差。不少人对“资本”的理解依然停留在19世纪中叶——《资本论》出版的时代。谈及资本家,则称之为“吸血鬼”。

然而,随着社会的发展、经济的进步,“资本”与“资本家”等概念已经发生了与时俱进的变化。如果必须要套用最原始定义,那么如今所有的股民都可以称之为“资本家”,这显然是不合时宜的。

当下,面对错综复杂的经济形势,亟需对以上提到的诸种概念予以解释、澄清,为切实贯彻中央反复强调的“两个毫不动摇”大政方针、支持民营经济的发展扫清思想障碍。要认识到“资本”的中性属性,承认其“逐利性”,才能更好地引导、鼓励其发挥健康的功能作用,促进经济持续发展。

无论市场经济还是其他任何形式的经济生活,都必然存在追求利益的动机与导向。

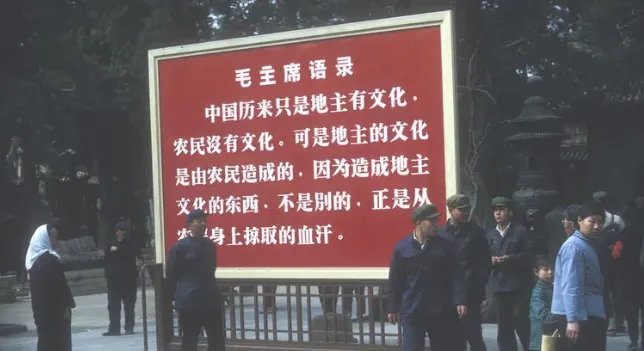

马克思曾表达过这样一种观点,“人们为之奋斗争取的一切,都与他们的利益有关”。毛主席也曾指出:“马克思列宁主义的基本原则,就是要使群众认识到自己的利益,并且团结起来,为了自己的利益而奋斗”。这些都是唯物史观的体现。

正确认识资本的逐利性才能正确激励

经济学是在市场经济发展之后形成的体系,它起源于自由资本主义时期亚当·斯密的创新性工作,后来人们从他的理论中提炼出“看不见的手”原理,继而发展出了“经济人”的概念。

经济人的概念从追求利润的角度解释了最基本的、最概括的、最反映普遍现象的人的动机追求和效果的关系。

虽然经济人的假设存在局限性,但在绝对意义上,它比其他假设更适用于分析经济活动中的动机,在实际生活中它也存在着某些不足,但这并不能否定其存在理论联系实际的价值。

在改革开放后,大家已经认同,我们之所以能够解放生产力,达到了众多正面效果,根本上就是因为我们实施了“正确的激励”。