被规培困住的医学生:写不完病历,忙不完打杂,收入三千

她猛然发现,自己进步的是:不断加快的打字速度,和加深的近视度数。

一群踏入“规培”的医学生,近日接连成为热点。

规培的全称,是住院医师规范化培训。按照《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》,医学专业的毕业生在完成5年本科医学类教育后,需要在培训基地接受规范化培训,为期3年,身份是住院医师。

在大多数医学生的口中,这是成为职业医师的唯一通道。

规培的影响不止于此,尤其是专硕并轨规培的医学生(指临床医学专业学位的硕士研究生),他们一方面在医院规培轮转,受医院管理,而另一方面,他们本质还是硕士学生,归学校管理。

他们的目标明确:拿到规培证、执业医师资格证,通过考试获得学位和毕业证,以“四证”摘下学生身份——任何一环出现问题,都有可能影响毕业。

“要么熬过去,要么都白费。”25岁的研二规培生华羽萱选择熬下去。一年半前,她成为华中地区某医学院研究生,之后到当地医院神经内科定点规培。

接下来的许多工作,与诊疗无关,重复且琐碎——为病人录入入院信息;把医师口述的诊断录入电脑;在医生许可的情况下,与病人家属进行简单沟通……

医院住院区 图源:时代周报记者 傅一波

有的人选择结束。2月24日凌晨,湖南26岁规培生曹丽萍把手术刀挥向了自己。3月,广西的两名规培生也先后结束自己的生命。

网络上掀起了一阵喧嚣,有的为年轻人感到惋惜,有的直指制度的不足与缺陷。

但“华羽萱们”无暇顾及,他们忙着在病床与键盘之间折返:在医院要查房、录病例,还得抽时间写论文、完成学业。

陀螺般运转

2月23日晚上,华羽萱在查房。她得照看12个病人。每隔几分钟,就要回应病患的问询,手上还有登记病历的活。

住院部内景 图源:时代周报记者 傅一波

这是她的规培日常。按照设想,规培三年时间,是为了提高职业素质和实际诊疗能力,包括医德医风、专业理论知识、人际沟通交流,重点是临床诊疗能力。

可比起学习,华羽萱觉得自己更像打杂。

“都有过帮上级医生干私事的经历。”她的同学就曾被带教老师安排去取快递、外卖、值夜班,甚至帮老师的亲戚排队买药。

如果不是网络喧嚣,22岁的郑梦也不知道姐姐过的是这样的日子。

她的姐姐是研三规培生,总结自己的生活,她说的是:忙——像陀螺,在不同的科室里转,在医院工作和毕业论文之间转,在一场又一场考试里转。

规培生的身份,让她的姐姐有两重生活:在医院,她是“住院医师”,要照看13位住院病人,忙起来连请假都不被允许;科室每天都有手术,要有大手术,她作为助手得全程在场,时长可能会超过8个小时。

规培生的宿舍 图源:时代周报记者 傅一波

下班后,她又切换至“学生”,在医院安排好的宿舍——5公里之外的一个房间,住着4至6人,挤出空间,挤出时间来写毕业论文,直至凌晨。

郑梦好奇姐姐为啥连“叫苦”都克制,得到的回应是“因为改变不了什么”。

其实,多数规培生都是为了“改变”而来。

郑梦和姐姐出生在湖南西边的小镇,成长路径遵循镇上的俗语——知识改变命运。郑梦记得,父辈给她们灌输的想法是,要想办法离开田地,出人头地,“要不做医生,要不做老师”。

华羽萱的经历也类似,很早见过了医生的光环。她来自衡阳,父亲是村医,小时候常见他接诊,是病人展露的感激,让她对“医生”充满敬畏。

要想穿上那件白大褂,成为一名医生,他们都得经历规培这三年。

不得不努力

决定规培生命运的,是一张规培证。

根据2013年发布《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》,所有新进医疗岗位本科及以上学历的临床医生,必须接受3年规范化培训。培训结束参加统一考试,合格的则可获得《住院医师规范化培训合格证书》。

为了得到这张证,规培生们得不断努力。

在一线城市某三甲医院外科规培的邹雪娇,2年多都没上过手术台,顶多帮上级医生处理简单的伤口。她说,自己读了研究生,实操经验说不定赶不上护士。

她还得承担病床周转率提升的任务。有部分医院为了提高病床周转率而规定患者住院天数,但正式医师碍于身份不便沟通,这任务落在规培生们的头上。

一边要照顾新的病人,一边得劝经诊疗后的病人尽早搬离。邹雪娇说,某个瞬间觉得自己就像服务员,拿着抹布干瞪眼,病人离开立马收拾,服务下一个。

更现实的情况是,如此努力,换来的是一份微薄的收入。

自诩为“服务员”的邹雪娇,收入只有不到三千元。刨去日常开销,每月都需要靠父母的支持才能“活下来”。

华羽萱收入更少——每月1500元,如果通过职业医师资格考试,有600元补贴,加夜班也有补贴30元,“但这能干什么?”

规培生的收入单 图源:受访者

她们还有一个必须得开的“盲盒”:不同科室的带教老师。

“有的老师会说‘年轻人要懂得吃苦’,还有的说‘教你东西,都没收学费’;有的会提醒你工作时,该注意什么;有的也被写过投诉信,但什么也没改变。”

规培生的负面情绪,经过层层现实叠加,再被不断地放大。

医疗垃圾的分类贴纸 图源:时代周报记者 傅一波

在华羽萱工作的病区尽头,是堆放医疗垃圾的地点。成捆的黑色塑料袋,被贴上生活垃圾、医疗废物的标签,再进行分类处理。

有时候,她觉得自己也不过如此:忙不完的打杂、写不完的病历,还没有临床经验。

直至她们面对病人,激发医生潜能。

3月9日,周六,华羽萱和学妹在科室内对着电脑输入病历,她们应对的是快满员的病房——40多位病人。

中途,有病人家属敲响了办公室的门,来询问病情。

“医生,我父亲下周是不是要做检查?”

“我看了报告,他的结果阴性,等会儿再开点药,下周再查下。”

病人家属离开办公室,她和学妹聊起一些专业操作。猛然发现,自己还是有所进步:不断加快的键盘打字速度,和加深的近视度数——从200度到500度。

模糊的身份界限

如果说高压、低收入是规培生的表象困难,那更折磨他们的是模糊身份。

“华羽萱们”看起来和医生无异:穿着白大褂,翻开病例,在病房穿梭。

以华羽萱所在医院为例,共有三个院区,均摊下来各有1000名医护人员,规培生身份的接近500名。

华羽萱把这情况告诉朋友,对方诧异的反应让她下意识反驳,“不然都是谁在干活,医院怎么运转?”不过,她也意识到,在大众眼里她们确实与医生无异。

但医院没法给出同样的答案。医院各个科室门口,张贴着医护们的肖像照。她曾想着在办理完入职的手续后,自己的照片能和前辈们摆在一起。后来华羽萱才知道,那是属于正式医生的权利——她不是,至少现在还不是。

让“华羽萱们”更担心的是,病人若知道他们的学生身份,原本的依赖感会立即转换成强烈的不信任感。

邹雪娇说,她的带教老师在入职时就告诉过她,在面对病人的时候尽量戴上口罩,也是为了让病人和家属看不出与实际年龄不符的身份。

模糊不清的身份更是尴尬。

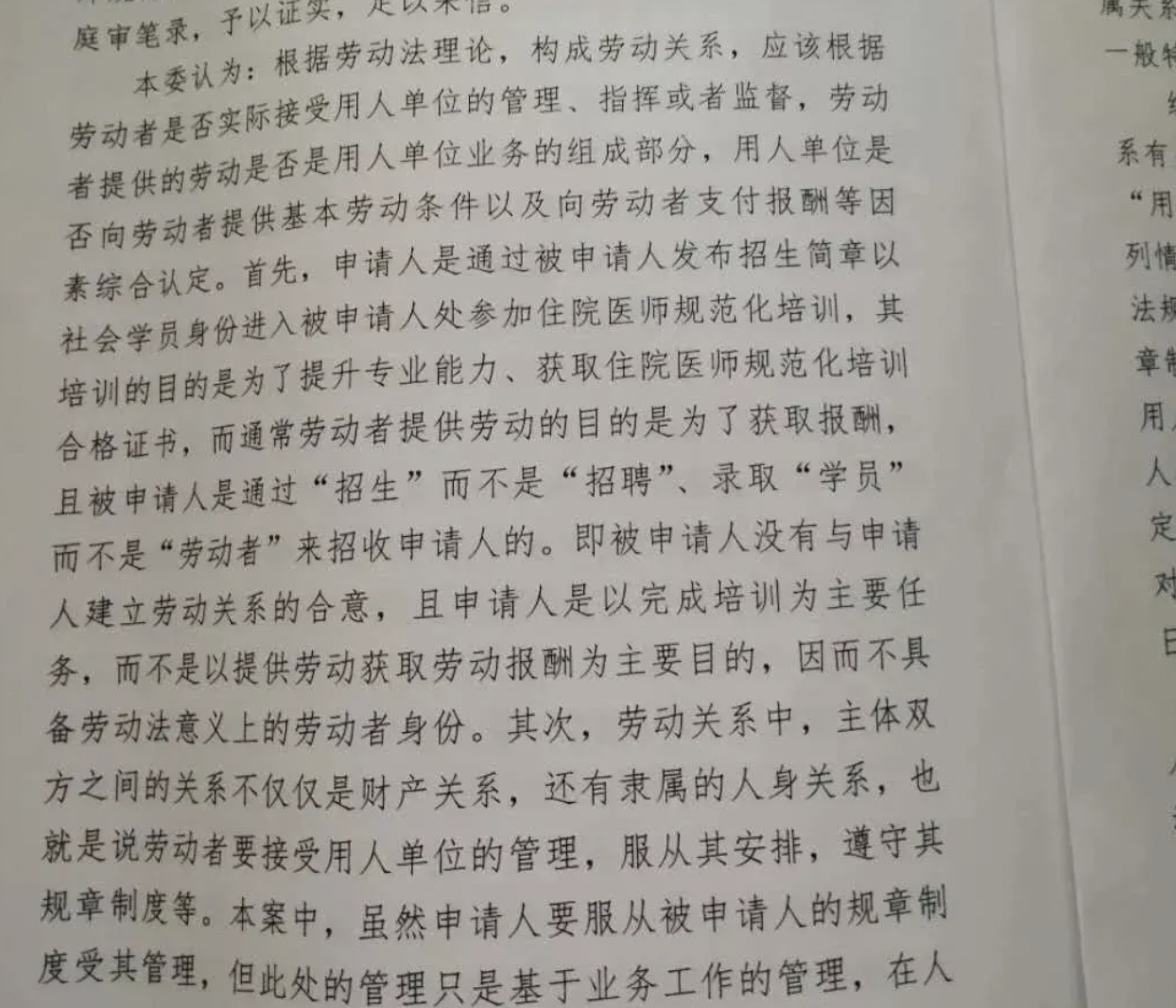

邹雪娇看过一份判决书,显示某三线城市的一位规培生因劳动争议将医院告上法庭。判决书明确表示,规培的目的是为提升专业能力,并非为获取报酬;同时,规培生是通过“招生”而不是“招聘”,医院录取的“学员”而不是“劳动者”。也就是说,医院和规培生之间并不具备法理上的劳动关系。

有关规培生的判决书 图源:受访者

四川永祥律师事务所律师彭西冲表示,从目前的法律法规来看,规培生与医院间的劳动关系模糊。由此暴露的弊端是,过度保护医院权利,而加重被规培者的义务。长此以往,或不利于医疗人才的培养。

情理、法理绊住了规培生。这让一些规培生时不时陷入“无意义”的情绪里。

华羽萱用“沉没成本”来计算自己这段经历——耗尽了时间、金钱,但也失去了“理想”。

也有人用行动来化解这种“无意义”的情绪。30岁的规培生徐蕊有过职场历练,学会了一套应对机制,比如跟老师拐着弯叫苦,尽可能去做些轻活;找一些理由推脱无理的加班要求。“对医生的定义,就是‘工作’,平常心。”

业内人士也有自己的理解。在上海三甲医院主任医师李丹看来,规培生“无意义”的情绪,确实与工作环境有关。规培医师轮转一个科室最长不过数月,带教老师都会心照不宣——不会把这部分规培生当“自己人”来培养。

他说,不论是在中国或是西方发达国家,“医生”本就意味着严苛的劳动环境,尤其是规培生所在的住院部。不少住院医生每周工作时长60-80小时,他还在医院走廊的长椅上过过夜。“真的撑不下去,那就是不适合这个行业。”他说,量力而行,及时止损,并不失为一个好办法。

曾任美国爱因斯坦医学院外科教授大木隆生在其撰写的《医疗再生》回忆道:在他做实习医生的时候,从未拿到过学校或医院的工资,只能靠夜间、周末打工来维持生计。忙碌时,会连续三十天得不到休息。可即便如此,他也没有想过放弃。

他甚至在本院医生的申请条件中,加入了两个极具“调侃”的要求——在哪里都能睡着、喜欢吃泡面。

质疑与选择

与李丹的态度一般,许多前辈医生们都认为,规培制度在中国的实施本质上是为了解决问题而出现的。

2015年,大木教授结束了在美国六年无薪实习后返回日本。彼时,日本医疗行业士气衰弱,前线医生流失严重。为了解决当地医疗系统中的技术壁垒、医生不足等问题,大木教授将美国的专科医生实习制度“搬”了过去。

华西医院医生刘进是中国规培制度的首推者。他比大木教授更早意识到,规培能为中国医疗行业带来的提振——不论是本科或是研究生毕业的学生,如果未经历临床规培,在实践中很难避免医疗事故的发生。同时,该项制度也能确保人才的筛选与留存。

可到了落地,就如华羽萱们的感受类似,制度有其水土不服之处。

“只有经历这个过程,熬过去的才能留在金字塔尖。”李丹说,要到金字塔尖(留在三甲医院),就得学会吃苦,“熬不过去的属于个案。”从长远的角度来看,业内前辈觉得规培所带来的正面效应大于负面,“就和学徒一样,都是从杂到专。”

李丹还认为,与其批评、指责,不如展现解决问题的态度。比如,能否建起更加符合市场用工的需求关系,在薪资上给予支持;摒弃“杂工”思维以及不合理的人事安排,给规培生更好的学习以及成长空间。“理想情况下,缩短规培时间。”

大木教授和刘进医生也提出过各自的解困之道,用金钱激励、构建更加坚固的医生荣誉感等方式来改善规培生态。

与之相对的是,医学生开始讨论去留。豆瓣上有个“大学后悔学医“小组,创立于2020年社群,超过3万名学生讨论。结果是,有人离开,有人坚守。

但坚守的人发现,金字塔尖的空间越来越小。

华羽萱记得自己的老师说过,以前他们想要留下,只要通过实习期就行。现在,三甲医院招收医生学历几乎都是博士。

那些规培生们可见的未来,或许是到三、四线城市,从一个普通医生做起,再经漫长岁月,一步步朝着主治医生、副主任医生前进。运气好的话,40岁前后成为主任医生。

华羽萱就是这么想的:去个县级医院也行。反正在她眼中,去哪里都比规培来的强。她还有一年半要熬,只能希望时间过得快些,把很多事情都甩掉。

3月初,舆论漩涡的医院做出响应,让规培生们提建议:关于制度、工作、生活,乃至导师。华羽萱没写太多,主要是希望院方能够减轻规培生的负担,同时增加一些收入。徐蕊则是希望,带教老师与学生间能够形成相互选择的关系。她想的是,如果一个没有学生愿意选择的带教老师,手下也就没人帮他干活了。

喧嚣散去。湖南省人民医院值班室工作人员回应媒体称,此事已经处理完毕。

“华羽萱们”的生活还在继续。

3月20日,华羽萱在朋友圈看见一篇推文。国家卫健委主管的《中国卫生》杂志,发表了一篇由中国医师协会副会长齐学进撰写的文章,题目为《住院医师规范化培训十年,从“5+0”到“5+3+X”》。

若按此实行,想要进医院成为医生,3年规培后,还要再根据不同的专科标准,进行2—4年的培训。

她看了一眼,沉默了。吃过午餐,华羽萱又坐回了电脑的病历前。键盘敲得越来越快,键盘声越来越响。

(文中的李丹、华羽萱、徐蕊、邹雪娇、郑梦,均为化名)