郭松民:新中国非常电影之——洪水中的《12次列车》

01

发生在中原大地上的暴雨和洪水,尤其是郑州地铁中的一幕,令我想起了新中国早期的一部“灾难片”,即拍摄于1960年的《12次列车》。

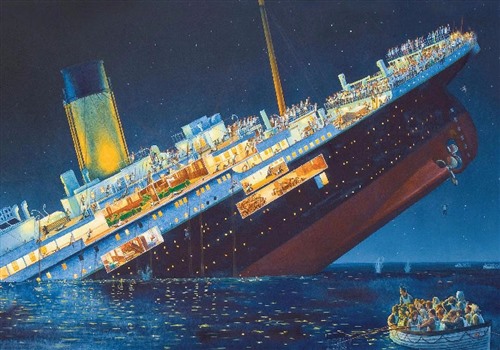

这部“灾难片”,和冯小刚在《唐山大地震》中把唐山市民拍得悲悲切切,几十年都走不出地震阴影不同【点击阅读】,它凸显的是团结起来战胜灾难的主题,传递的是一种热烈而镇定的情绪;

这部“灾难片”,也和好莱坞大片《泰坦尼克号》的虚伪、矫情、小布尔乔亚的怅惘不同,它是朴实的、真实的,在突如其来的灾难面前,新中国初年的中国人被组织得非常好,他们没有惊慌失措,没有无谓的滥情和伤感,而是用有条不紊,紧张而有秩序工作应对一切。洪水过后,列车上不仅没有一个人失踪或死亡,反而增加了一个人——一个可爱的婴儿在车厢里平安诞生了。

02

《12次列车》是根据真实历史事件创作的。

1959年7月21日夜晚,一场百年不遇的特大暴雨肆虐于辽西大地,正在行驶的沈阳至北京12次特快列车被洪水围困在辽宁省绥中县境内,时间长达三个昼夜。

由于电线杆被冲倒,又缺乏其他通讯手段,12次列车完全失去了和外界的联系。

7月23日,无孔不入的“美国之音”播发了一条耸人听闻的消息:

在中国的辽西地区,昨日因连降暴雨引发了一场特大山洪,一列载有600余人的客运列车被吞没,车上旅客及司乘人员全部遇难,没有发现生还者的踪迹……

“美国之音”又错了,他们总是造谣,又总是被打脸。

12次列车虽然暂时失联,但安然无恙。在被洪水围困的日日夜夜里,在年轻的女列车长张敏媛的带领下,列车上的工作人员和乘客,以党支部为核心紧密团结起来,克服了断水断粮等种种困难,不仅确保了自身的安全,还救出了350多位灾民。

1959年8月13日,时任铁道部部长滕代远签署表彰命令,并颁发了“铁道部一号奖状”,把新中国诞生后铁路系统的最高荣誉奖授予12次列车;

1959年10月30日,《人民日报》发表题为《英雄列车 沈阳列车段三八青年红旗包车组战胜洪水》的长篇通讯;

1959年11月,列车长张敏媛作为铁路系统的先进代表,出席了全国群英大会,受到毛主席的亲切接见;

1960年9月,八一电影制片厂根据中国铁路文工团的同名话剧改编并摄制成电影故事片《12次列车》,影片中,刘秀杰饰演的女列车长孙明远,其原型就是张敏媛。

03

12次列车为什么没有像“美国之音”造谣并期待的那样被洪水“吞没”?

概括来说,主要有这样几个原因:

首先,女列车长孙明远并没有像泰坦尼克号上那位因过于自信而陷入盲目的船长那样,放弃对列车安全的关注。

泰坦尼克行驶在漂浮着冰山的北大西洋,但船长居然对泰坦尼克“永不沉没”的神话有迷之自信,没有加强对海面的瞭望,终于酿成大祸。

孙明远则完全不同,她所牢记的是“我们的责任是向人民负责”,当夜间行车,雨越下越大,能见度越来越低时,她没有舒适地呆在客车车厢遥控,而是冒险越过煤水车(12次列车的机车是蒸汽机车)车顶,来到驾驶室,和司机一起观察信号、水情和路况,终于在列车即将驶上危桥的最后一刻,看到了养路工人发出的报警信号,避免了被洪水吞没的悲剧;

第二,由于孙明远的指挥位置靠前,能够直接掌握全局,这节约了宝贵的时间。

列车停下来后,孙明远立即意识到洪峰即将袭来,在和行车调度联系中断的情况下,她果断作出了“列车后退”的决定,终于跑赢了洪峰,将列车开上了高地;

第三,在避开了最危险的洪峰,列车已成“孤岛”的情况下,12次列车,也是那个时代一个最明显的优势体现出来了——以列车党支部为核心,以车上所有共产党员为骨干,把列车上的全体人员组织起来,使之成为一个有机的、战斗的集体。

12次列车上的旅客中,有各行各业的人,包括解放军指战员、工人、人民公社社员、学生、技术人员等,由于列车和外界联系中断,他们也暂时失去了自己的组织,但党员这一称号,使他们打破了各自身份的隔阂,重新成为集体的一份子。

所以,有着大校军衔的解放军某部政委,郑重地向支部书记报到:我是党员,请支部交代任务吧!

在支部的领导下,每个车厢都选出了旅客代表,协助列车员工作,旅客们的情绪很快就稳定下来。

因为有了组织,所以他们安排所有会游泳的人,跳入水中营救被洪水冲来的农民,也因为有了组织,他们可以按照优先照顾老人、孩子的原则,分配列车上有限的食物和干净水。

04

12次列车能够顺利、平安地战胜灾难,还有一个非常重要的因素,就是新中国初期新型的人际关系。

这种新型人际关系的内涵,即毛主席在《为人民服务》中所概括的

“我们都是来自五湖四海,为了一个共同的革命目标,走到一起来了”,“一切革命队伍的人都要互相关心,互相爱护,互相帮助。”

这种新型人际关系的基础,就是“中国人民”的身份认同。

理解了这种新型的人际关系,就能够理解,为什么因公负伤的工人许秉忠,要坚持将最后的救命药物让给难产的孕妇,也能够理解乘警老郑,为了尽快与局里取得联系,愿意冒着生命危险,横渡洪水泛滥的地区。

有意思的是,乘客当中也有带着旧社会习气的人物。一位公私合营企业的资方代表,就有点迷信“金钱万能”,在人人都把自己随身携带的食物献出来帮助老人、病人和孩子时,他还试图为自己买几个鸡蛋吃,结果被一位农民老大娘一通数落,讪讪而去。

05

《12次列车》拍摄于1960年,受制于当年的技术条件,从“视觉奇观”的角度来看,当然是很朴拙的。但这却是一个带有新中国特质、社会主义特质的“中国故事”,人们不难从这个故事中感悟到文化自信和道路自信,汲取战胜灾难的力量和勇气。

这样的故事,应该成为共和国的新经典、新传说,应该经常被重拍,不断被重温,反复地出现在银幕和电视上。

遗憾的是,现在我们还是只能看到唯一的、六十一年前的版本。

我们是应该好好想想,这些年来失去了什么、应该继承什么了。

【郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号 “独立评论员郭松民”,授权红歌会网发布】