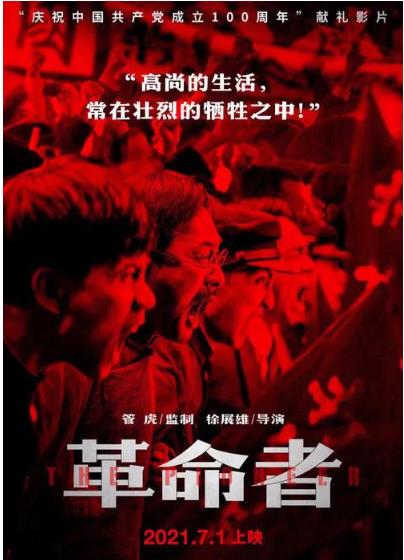

郭松民: 评《革命者》——“你到底是什么人?”

01

看完了电影《革命者》,坐在灯光亮起的影院里,感觉银幕上似乎出现了两个字:敷衍!

《革命者》,太像是为了“按时交作业”而用冷冰冰的标准答案拼凑起来的半成品了,连片名都这么概念化,这不像电影,而像充斥着口号和姿势的舞台活报剧,主创人员应付差事的心态几乎不加掩饰。

全片以李大钊即将遇害为倒计时,穿插各种雷同的故事碎片,缺乏一条完整、丰满、流畅,能够引领人们感受李大钊恢弘一生的主线,观众要靠火急火燎地看字幕才能明白“演的是啥”,无法建立代入感,有时你惊魂甫定,刚要入戏,结果“咣”的一声巨响,镜头又跳到别的地方去了。

客观地说,有些镜头也很漂亮,但这是一种“地铁宣传画”式的漂亮,过于俗艳和浮夸,缺乏历史的厚重与深沉,反而强化了不真实感。

从《革命者》中,观众看到了炫技,却没有看到诚意——有诚意的献礼片是有的,这就是陈力导演的《守岛人》。只是,因为太有诚意,反而在献礼片中显得另类,有点像站在珠光宝气,散发着浓郁凡尔赛味道人群的中一位质朴无华的战士。

02

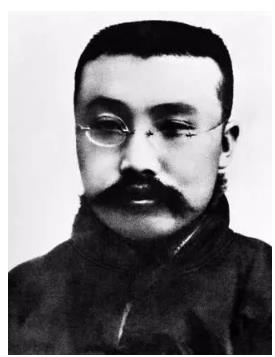

李大钊一生虽然短暂,但波澜壮阔,经历很多重大事件,他率先在中国传播马克思主义,堪称“播火者”,写了很多影响深远的文章。

1917年初,俄国爆发“二月革命”,沙皇退位,出现了临时政府和苏维埃两个政权并立的局面。李大钊随即写了《俄国革命之远因近因》《面包与和平运动》《俄国共和政府之成立及其政纲》《俄国大革命之影响》《大战中欧洲各国之政变》等文章,盛赞俄国革命是“和平之曙光”,代表“国外政治之潮流”。

列宁领导的“十月革命”胜利后,李大钊连续发表《法俄革命之比较观》《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》等文章,热情讴歌十月革命,并指出布尔什维主义是“德国马克思社会主义”的继承者。

1919年夏,李大钊写成了《我的马克思主义观》,分两部分发表于《新青年》,系统介绍了马克思主义唯物史观。

1921年3月20日,李大钊在《评论之评论》杂志上发表《中国的社会主义与世界的资本主义》,指出中国只有用社会主义的方式才能发展实业,这已经为新中国成立后在社会主义制度下迅速建立起独立完整,门类齐全的工业体系这一中国历史上第三个“千年工程”的伟业所证实。

对李大钊在传播马克思主义和介绍俄国十月革命方面的重大建树,《革命者》基本没有涉及,由于李大钊这些最重要的历史贡献被不动声色地阉割了,所以影片展示的李大钊,就显得苍白无力,只会空喊“反抗”口号,和历史上真实的李大钊相比,除了胡子之外,已经没有多少共同之处。

03

《革命者》如果仅仅是肤浅,倒也可以忍受,但问题在于,有些虚构的细节,已经严重损害了李大钊的形象。

在影片中,出现了一个打入京师警察厅担任医务科副科长的地下党员“庆子”,受地下党委托,试图在临刑前救李大钊出狱。

按照影片的交代,庆子将以用药物行刑为名,为李大钊打上一针,然后李大钊就会进入假死状态,这样就可以把他送进医院,再救出去。

但是,李大钊在明白了庆子的意图后,断然拒绝了营救,理由是要用自己的牺牲唤起更多的人。

这个桥段,一望而知是拷贝“戊戌六君子”之一的谭嗣同事迹。

戊戌变法失败后,慈禧太后开始捕杀以康有为为首的维新党人,谭嗣同被捕后本有机会获得营救,但他拒绝了,并留下这样一句名言:“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者。此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。”

这里必须指出两点:

首先,拷贝谭嗣同事迹本身就是对李大钊的一种不尊重,也是创作上的投机取巧。李大钊作为革命先驱,一生业绩有足够丰富的细节来展示他伟大人格,不需要把别人的事安在他头上;

其次,李大钊的境遇和谭嗣同完全不同,照搬这样的桥段构成了对李大钊的贬低,也不符合历史逻辑。

为什么呢?因为戊戌变法时,康有为、梁启超、谭嗣同等人主要依靠并无实权的光绪皇帝,政治基础极为薄弱,慈禧太后一个从颐和园到故宫的突袭就把他们击溃了。

痛心于这样的现实,谭嗣同深感必须唤起更多人支持,变法才能成功,他没有更好办法,能够想到的只有自己的死。

所以,在谭嗣同从容就义背后,是浓重的失败主义情绪。

但李大钊在临刑时,中国刚刚经历了一场轰轰烈烈的大革命,虽然这场大革命由于蒋介石的叛变而失败,但革命的核心力量与领导骨干基本保存下来了,当时最重要的,是要减少损失,调整路线,举行武装暴动,用武装的革命反对武装的反革命,即“揩干身上的血迹,掩埋好同伴的尸体”,继续前进!

事实上,就在李大钊被杀害后仅几个月,共产党就发动了南昌起义、秋收起义和广州起义,进入了创造红军的历史时期,十年土地革命战争就此展开,中国革命的局面也焕然一新。

李大钊是党的重要领袖人物,影片主创人员让他放弃获得营救的机会,合理性在哪里呢?难道他也像谭嗣同那样陷入失败主义情绪了吗?难道“四一二”大屠杀中牺牲了那么多共产党员,李大钊认为还不足以唤起民众,必须要加上自己的性命吗?

更何况,实施地下党和庆子的营救方案,并不需要经过李大钊同意。试问,戴着重铐的李大钊,难道还能拒绝警察给他打针吗?进入“假死”状态之后,他又如何反对庆子的营救呢?

所以,庆子以李大钊拒绝为由放弃营救计划,只能证明从一开始就没有诚意,或者根本不存在这样一个计划。

04

和李大钊的形象被贬低不同,蒋介石的形象在这部电影里被大幅度美化了。

在影片中,李大钊的人设是革命者,蒋介石的人设是反革命者,但这位反革命者,却具备了正面人物的全部要素:正直、坚毅、警觉、始终如一。他反对李大钊,反对共产国际,从来没有改变。

蒋介石丝毫不掩饰自己对李大钊的怀疑和反感,李大钊和孙中山的每次会面,都在他警惕的目光注视之下,都受到了他公开的反对。

但历史上真实的蒋介石并不是这样。

在国共合作的前期,蒋介石投机革命,表现相当“左倾”,经常在公开演讲中用肉麻的语言歌颂苏联、歌颂共产党、表态拥护国共合作,比如:

“苏俄同志助我中国独立之国民革命,其诚意彰彰明甚。”

“我们要党成功、主义实现,一定要仿效俄国共产党的办法。”

“如果国民党的党员,反对共产党,我便要自己去加入共产党。”

“谁反对共产党,谁就是反对国民革命,我就要坚决打倒他。”

1926年3月20日,蒋介石发动“中山舰事件”,新右派的面目已经暴露无遗,但他还信誓旦旦地说,“如离开共产党,国民党革命亦不成。共产党加入国民党,系增加革命力量,两党合作携手,中国革命前途,庶可希望成功。”

直到1927年发动“四一二”反革命政变,对共产党人举起屠刀之前,蒋介石还利用各种场合各种机会发表了大量赞成国共合作和联俄联共的谈话。

试想,如果蒋介石像影片中表现的那样,从一开始就反苏、反共、反对国共合作,他又如何可能得到孙中山及苏联顾问的信任,担任黄埔军校校长,并进而担任北伐军总司令?

《革命者》中蒋介石的形象是被重新建构的,这种建构赋予了蒋介石正直、负责任、有前瞻性的人格特质,把蒋介石从变色龙塑造成了一个有守有为的君子。

05

《革命者》中,最浓墨重彩的桥段,是1917年十月革命胜利后,一个“俄国暴徒”在上海公共租界内开枪杀死报童徐阿晨,租界工部局(相当于租界市政厅)庇护罪犯,李大钊拍案而起,发动、领导了一场大规模抗议行动,迫使工部局将罪犯移交给了“中国司法机关”。

考证李大钊的行迹,他一生中曾七次来到上海。1917年,他也确曾在上海停留过很长时间,但十月革命爆发时,李大钊已经回到北京,所以这一桥段纯属虚构。

电影允许虚构,哪怕是带有纪实性质的人物传记片,也可以虚构一些不太重要的细节,这没问题。

问题在于,虚构这一桥段,《革命者》的主创人员想达到什么目的呢?如果目的是想展示李大钊反对帝国主义压迫的坚决性,那在很大程度上达不到效果。

为什么呢?

因为近代以来,沙俄虽然也给中国造成了很大伤害,但其势力主要在北方,包括东北、外蒙、新疆等,上海、长江流域主要是英、法、美等老牌帝国主义以及“后起之秀”日本帝国主义的势力范围。

上海有英租界、美租界(后来两者合并成公共租界)、法租界以及事实上的日租界,但没有俄租界,沙俄在上海的帝国主义列强中一直比较边缘化。

更何况,当十月革命爆发后,反对苏维埃政权的“白俄”已经沦为没有祖国的难民,很多人生活困窘,甚至男为盗女为娼,他们身后没有帝国主义军队的支持,和上海市民的冲突也不再具有帝国主义压迫的性质。

从管理公共租界的英美当局角度来看,如果白俄难民居然敢在租界当街杀人,无疑是挑战他们的权威,破坏租界秩序,所以,无须李大钊出面,也不会轻饶了他。

而且,李大钊的诉求仅仅是要租界工部局将“俄国暴徒”移交给“中国司法机关”,但当年控制上海华界的直系军阀,无非帝国主义走狗而已,这又有什么意义呢?

如果主创人员真想彰显李大钊反对帝国主义的决心和民族自尊心,应该设定一个“英国暴徒”(或法国、美国、日本暴徒),尤其设定为“美国暴徒”更有意义,因为后来(1946年9月22日)上海确曾发生过美国水兵打死人力车夫臧大咬子,凶手却被美军事法庭宣布“无罪释放”,引发上海市民大规模示威的事件。

但,为什么主创人员不管历史逻辑通不通,一定要虚构一个“俄国暴徒”呢?

答案也许要到影片之外去找了。

1926年“三一八惨案”之后,由于受到北洋军阀政府的迫害,李大钊就经常隐蔽于北京东交民巷的苏联使馆内。

1927年4月6日,控制北京的奉系军阀头子张作霖,在和其他帝国主义国家使馆协调后,派兵搜查了苏联大使馆,逮捕了李大钊和另外一些革命者,4月28日,用绞刑杀害了李大钊。

把影片中相当无厘头的“俄国暴徒事件”放到李大钊在苏联使馆内被捕的真实历史背景上看,影片的主创人员想用不言而言的腹语讽刺谁、诋毁谁,难道不是昭然若揭吗?

影片中有这样一个镜头——

蒋介石用锐利的目光盯住李大钊,问:“你到底是什么人?”

可能,这才是主创人员想“提醒”观众的吧?当然,结论他们早已暗示给观众了。

【郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号 “高度一万五千米”,授权红歌会网发布】