郭松民 | 评《1921》:关于几个细节

01

看了《1921》,感觉很失望。

正像去年我在听到这部电影立项消息时所担心的那样,《1921》被拍成了明星的假面舞会,成了形式大于内容的“嘉年华”,几乎所有真正重要的人物都如蜻蜓点水般一晃而过,也许你能记住几个明星的名字,但却记不住100年前那些在上海一幢石库门小楼里创造了历史的人。

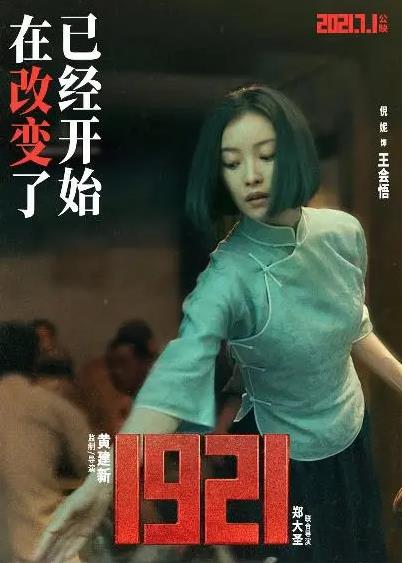

倪妮饰演的王会悟,几乎成了《1921》的第一主角,这令人惊讶,而最早提出“组织共产党”,并在和毛泽东的通信中建议“明目张胆正式成立中国共产党”的蔡和森,却只有一个模糊的镜头,观众几乎看不清他的模样。

毫无疑问,王会悟是一位杰出的女性,她为党的一大顺利召开做了大量服务保障性的工作,以她的事迹专门拍一部电影都是可以的,但问题在于,这部电影不叫《王会悟》,而叫《1921》,王会悟在这部电影中是“故事的讲述者”,观众要通过她的眼睛看一大,看革命先驱们如何创造建党伟业,可不知道怎么回事,导演黄建新却把王会悟处理成了主角,变成了“王会悟在1921”,这就喧宾夺主了,整部影片失去了重心,也是对观众不尊重。

02

对上个世纪二十年代的上海租界,主创人员完全是用一种欣赏、迷恋的眼光来表现的,没有把它视为罪恶和苦难的渊薮,“十里洋场”显得流光溢彩,美不胜收,几乎是一个当代“小资”所能够梦想的乌托邦一样的所在。

黄建新的镜头,有时简直是炫耀性的。比如,安排法租界的侦探和共产国际的代表马林、尼克尔斯基用两部老爷车在上海的大街小巷玩了一场高水平的追车游戏,而这一桥段和影片的主题没有什么关系。

在表现旧上海方面,《1921》甚至还不如李安的《色戒》——《色戒》中还有收尸队在清晨的上海街头清理“路倒”的镜头,揭示了“魔都”残酷的一面,但《1921》中,旧上海却是一个富足的欧美城市模样,镜头当中没有出现穷人,就连罢工工人也穿得整洁、时尚。

正如《悬崖之上》变成了“满洲国”的宣传片一样,《1921》也变成了“十里洋场”的旅游宣传片。只是作为观众,我不禁感到疑惑:如果半殖民地的中国一切竟然都如此美好,那么,那些在石库门小楼里筹划革命的人,他们的思想、行为的正当性又在哪里呢?

《1921》本来应该是一部为革命辩护的电影,事实上却成了为革命要砸烂的旧世界辩护的电影,这不是很奇怪吗?

03

《1921》中的有些细节,很难说不是刻意的。

比如,共产国际代表马林,衔列宁之命来到中国,另一位受共产国际远东局书记处派遣的代表尼克尔斯基在上海码头上迎接他,但令人费解的是,尼克尔斯基居然以妓院“拉皮条的”身份出现,喊着“沙皇皇室靓女”在人群中招揽生意。

俄国十月革命胜利之后,一些反对苏维埃政权的“白俄”逃离了俄罗斯,其中有数千人逃到上海,很多沦为社会底层,靠卖淫、贩毒、充当打手为生,这是事实。

但是,租界存在白俄妓女这一事实,并不等于导演就必须指定共产国际代表化装成“拉皮条的”这一极易令人产生不好联想的身份,给他们安排别的身份完全不影响剧情,这简直相当于在马林和尼克尔斯基的鼻子上抹了一道白粉,而他们都是为中国共产党的创立做出过贡献的人物。

但是,如果考虑到马林、尼克尔斯基在中国的工作主要是协调各方力量,促成中国共产党的成立,此后又居间促成了第一次国共合作,我们就不能不说,“拉皮条的”这一身份暗示,的确大有深意。

再比如,马林在上海的全部活动,似乎就是要账目,送钱,给人的印象是,他要做的事情就是收买和操控。

实际情况远非如此。

马林向成立中的中国共产党传授了很多马列主义的建党理论和革命经验,据参加过“一大”的包惠僧回忆:“他对马克思、列宁的学说有精深的素养,他声若洪钟,口若悬河,有纵横捭阖的辩才,……我们在他的词锋下开了眼界。”

在中国革命的历史进程中,共产国际的确有操控、干扰的一面,但也有帮助、指导的一面,而从中国共产党成立到第一次国共合作这段时间,帮助、指导的一面无疑是主要的,否认这一点,就不符合历史唯物论。

关于何叔衡的一段细节也很值得玩味。

当一大代表陆续到齐,聚集在博文女校等待开会期间,几个年轻代表询问较为年长的何叔衡为什么参加革命,而何叔衡则讲述了一个朋友考中进士,但在殿试时跪在慈禧太后面前不准抬头的故事,竟激动落泪,最后的结论是“让读书人抬起头”。

这是影片中的何叔衡讲给年轻代表听的,庶几也可以说是讲给今天观众听的吧?这可以算是对革命“初心”的一种解释吗?革命,难道不是为了“解放全人类”而仅仅是为了“让读书人抬起头”吗?

04

《1921》中,最令人感到不舒服的细节,还是对毛泽东的表现。

在影片中,毛泽东第一次亮相,是1920年在上海,他旅馆的院子里,夹在一群洗衣女中洗衣服,旅馆老板娘,一师奶模样的妇人找到他,“小毛,北京来的教授陈独秀要见你。”

“小毛”,这是一个貌似亲切实则古怪的称呼,在迄今为止所有关于毛泽东的回忆资料中,没有看到曾有人这样称呼他的记载。

毛主席,名泽东,字润之。从他步入社会,开始到湖南一师求学直至他以“毛委员”、“毛主席”之名为世人熟知之前,长辈或老师,也许会直呼其名,平辈同学则称他“润之”,陌生人则称他为“毛先生”。

在姓氏之前加“小”字,如小王、小李、小赵等,不是晚清、民国的旧称呼,而是毛主席领导的中国革命兴起后,革命队伍里流行的新称呼。比之“同志”,“小X”少了些许严肃,多了些许亲切,通常是首长对通讯员,老战士对新战士、工厂里的师傅对徒弟的称呼。

1920年,毛泽东因为领导湖南“驱张运动”,早就是声名远播的学生领袖和社会活动家,他的大名对许多人来说已经如雷贯耳,就连湖南督军谭延闿、担任北洋政府司法总长和教育总长的章士钊都对他礼敬有加,以“毛先生”相称。

以旅馆老板娘的身份和年龄,在毛泽东面前,毫无心理优势可言,恭恭敬敬地称一声“毛先生”是适当的,怎么可能大刺刺地称他为“小毛”呢?

电影当然允许虚构,但虚构总是有目的的虚构。

老板娘称毛泽东为“小毛”,从影片所传递的暗示来看,则是把毛泽东置于一种被轻视、不重要、呼来唤去的地位。

事实上,就彼时的情景而言,以毛泽东在湖南和全国的影响力,“南陈北李,相约建党”如果没有毛泽东的参与是不可想象的,甚至是不可能完成的,所以,1920年,应该是陈独秀急于见到毛泽东,而不是毛泽东飞也似的跑去见陈独秀。

05

《1921》一开始,就是李晨饰演的李大钊到监狱探视陈坤饰演的陈独秀,两人隔着铁窗,相约要做一件“开天辟地”的大事。

遗憾的是,影片并没有能雄辩地向观众展示为什么这件事会是“开天辟地”。

从历史的角度来看,一个重要的、决定性的因素,是毛泽东的参与和领导。

正是因为毛泽东在1949年10月1日登上了天安门城楼,1921年发生的事件才具有了“开天辟地”的分量。

所以,《1921》浓墨重彩表现的人物,应该是毛泽东,而不是王会悟。

由于在中国近、现代历史顶天立地的巨人毛泽东,成了影片中无足轻重的“小毛”,那么这部电影是一种什么成色,也就可想而知了。

【郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号 “高度一万五千米”,授权红歌会网发布】